一个融合体,一个时间旅行者,一个另类现代性的人物

来源:实验主义者

肖恩·卡顿

(Shaun Caton)

充满困难和压力的表演

Shaun Caton作品

面具表演引发的极限感受

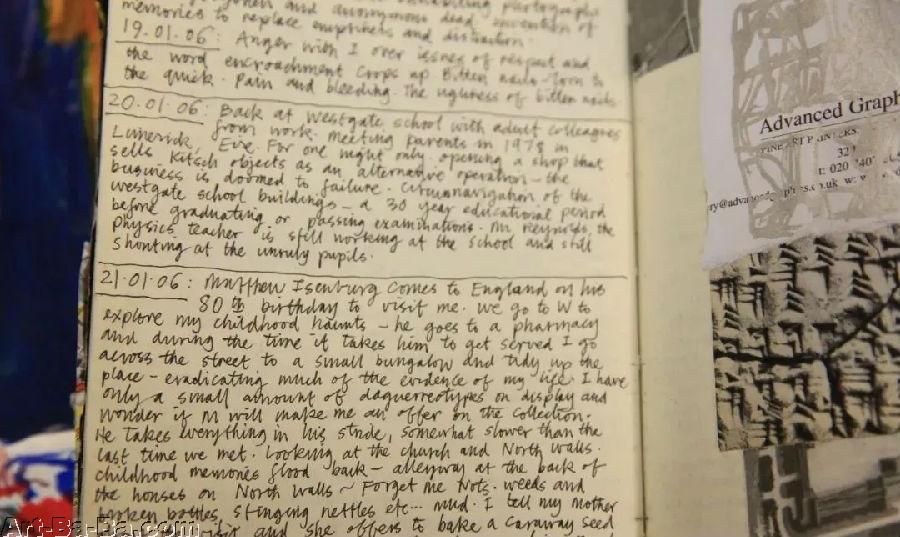

从收藏去追寻遗失的历史

在艺术里找回梦境

肖恩·卡顿,邓菡彬(曾不容译)

刊发于《西湖》杂志2017年第1期,

是邓菡彬主持的艺术与科技访谈专栏(2017至今)

来源:实验主义者

肖恩·卡顿

(Shaun Caton)

充满困难和压力的表演

Shaun Caton作品

面具表演引发的极限感受

从收藏去追寻遗失的历史

在艺术里找回梦境

肖恩·卡顿,邓菡彬(曾不容译)

刊发于《西湖》杂志2017年第1期,

是邓菡彬主持的艺术与科技访谈专栏(2017至今)