来源:Artsy官方 Scott Indrisek

Ariela Gittlen and Scott Indrisek of Teen Party in their apartment with artworks by Peter Halley and Tracy Thomason.

Photo by Daniel Dorsa for Artsy.

夜色渐晚,几位年轻人在我的厨房里脱光了衣服,只剩下内衣。其中一人趴在被改造成临时 DJ 台的炉灶上,用一台小唱片机放起了重组的黑胶唱片:与“科学怪人”(Frankensteined)异曲同工,几张不同的唱片被切成碎片,然后重新粘合在一起。音乐听起来十分疯狂。公寓那晚相当拥挤,而在场的绝大多数人都很……困惑。

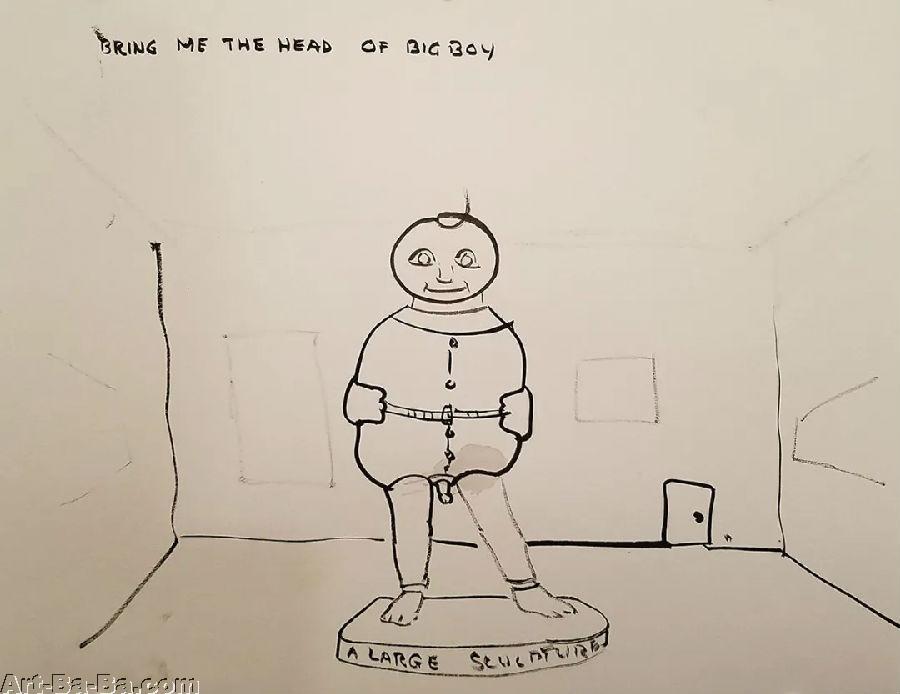

这并非世界上最失策的狂欢晚会。它只是“青少年派对”(Teen Party)的一种开场,也是我和身为平面设计师和作家的妻子在2016年底一起创办的公寓式画廊。厨房里那个近乎裸体的家伙是马修·瑟伯(Matthew Thurber),一位年轻的地下漫画家。我们将他的作品与威廉·韦格曼(William Wegman)的作品并列展出——韦格曼是一位七旬的艺术家,因乐于拍摄行为举止好似人类的宠物狗照片而备受喜爱。

Friends performing in the kitchen of Teen Party.

Photo by Scott Indrisek. Courtesy of Teen Party.

在令人难忘的三年时光里,我们把布鲁克林公寓的一间空余卧室改造成了一个展览空间。但与艺术界类似的 DIY 冒险事业不同的是,我们并不只想展示朋友的画作,也对集中呈现当地不知名的艺术家不感兴趣。

相反,我们的想法很简单。如果我们找一些知名的艺术家——那些已经成功的艺术家,然后再请一些人——邀请他们在我们这个惬意而又不甚豪华的家里举办一场别开生面的展览,会怎么样呢?

诚然,我们在这方面颇有优势。我做杂志编辑和记者已经有十年的时间了,也和很多我在职业生涯中遇到的艺术家们保持着联系。我们开始给其中的一些人发邮件,想知道他们是否愿意在我们的空闲卧室里展示作品——这是一个11×14英尺(约14平方米)的空间,铺着凹凸不平的硬木地板,颇为迷人。

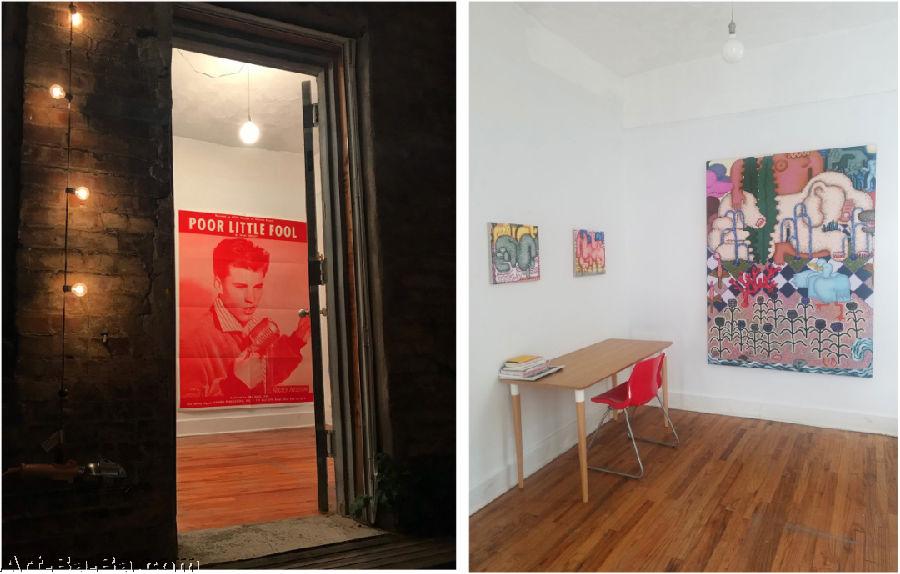

Jack Pierson, installation view at Teen Party. Photo by Scott Indrisek. Courtesy of Teen Party.

Sophie Larrimore, installation view at Teen Party, 2019. Photo by Scott Indrisek. Courtesy of Teen Party.

让我们有些惊讶的是,他们竟开始答应我们的请求。

在首届“青少年派对”展览中,我们在这件房间里展出了彼得·哈雷(Peter Halley)于1981年创作的作品,价值几十万美元。现在,艺术家凯文·斯塔尔(Kevin Stahl)的一幅画作则让一切重归原点:它是对哈雷“迪格罗”(Day-Glo)美学的无厘头致敬,并与约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers)的借展作品并置一处。它的价格为350美元。

那么,在与艺术家合作、策划展览、邀请陌生人进入我们家的三年中,我学到了什么?现在反思这一切似乎有些奇怪,因为 COVID-19 的流行已经让整个艺术系统暂时瘫痪了。但当它苏醒后,我们可能需要新的、非常规的方式来制作、分享和欣赏艺术。这个疯狂的“公寓画廊”实验教会了我一些关于艺术世界的东西,而也许其中的一些所得,会影响到未来艺术的发展走势。

展览既可以跨越代际,也可以离经叛道

Peter Halley and Tracy Thomason at Teen Party, 2016.

Courtesy of Teen Party.

虽然“青少年派对”从来没有什么正式的使命宣言,但我们的目标之一就是把不同代际的艺术家们聚集在一起,让他们寻找共同之处。在纽约,不同年龄层的艺术家往往会“巴尔干化”(balkanized)——他们的展览空间割裂而没有交集,二三十岁的年轻艺术家们集中在市中心展览,而他们的前辈们则选择了切尔西。

为什么不来点混搭呢?彼得·哈雷(Peter Halley)在80年代的新几何概念主义(Neo-Geo)运动中成名。在“青少年派对”上,我们便将他与出生于1984年的艺术家特雷西·托马森(Tracy Thomason)进行配对。托马森的雕塑画结合了传统的颜料和其他如大理石粉一类的古怪材料,而这在很大程度上归功于哈雷自创的“Roll-A-Tex”颜料技术。

Installation view at Teen Party featuring works by Peter Halley and Tracy Thomason, 2016.

Photo by Scott Indrisek. Courtesy of Teen Party.

很高兴的是,两人一拍即合。我们最初只是希望在展出托马森几幅新画作的同时也展出哈雷的一幅作品,并打算从哈雷的个人收藏中借展这件艺术品。但最终的结果完全出乎我们的意料,两人的参与度超乎想象。哈雷甚至决定为我们创作一件特定的现场文字作品。这是一件大型的实体诗歌作品(concrete poetry),看上去就像是一张巨大的乙烯基贴纸。我们将其作为临时的墙纸使用,上面悬挂着一幅托马森的抽象绘画。

哈雷对这场奇怪小展览的热情和奉献精神让人印象深刻,特别是考虑到他的工作室同时准备在世界各地举办“真正”的展览,而不是在空余的卧室里展示作品。这让我们大开眼界。随着“青少年派对”的继续推进,我们一次又一次地意识到这一点:即使是最成熟的艺术家,也渴望有机会进行实验,追忆批评家的赞誉和喧嚣的拍卖会之前,那些任性疯狂的日子。

William Wegman, installation view at Teen Party.

Photo by Scott Indrisek. Courtesy of Teen Party.

艺术家,尤其是成功的艺术家,可能会让人觉得难以接近——他们拘泥于自己的方式,有着让他们平步青云的节奏和套路。但“青少年派对”的经历告诉我,即便是最成熟的艺术家,也可能正在寻找一个回归本源的借口。他们想要实验,想要变得离经叛道,远离市场和职业生涯对他们提出的要求。

“就当是在家一样”

Matthew Thurber in the backyard of Teen Party. Photo by Scott Indrisek.

Courtesy of Teen Party.

艺术品可以在白立方中大放异彩。即使是一幅平庸的画作,当它在空白的墙面上被赋予了傲人的地位时,也会在某些角度绽放出精致的光芒。它看起来很值得关注,而且很贵。

然而,在传统的画廊里看艺术的实际社交体验可能很贫乏,或者至少有着强烈的重复性——过于明亮的灯光,门外闲逛的烟民们不可避免的喧哗声,搭配廉价酒的塑料杯,或是装满冰块和特卡特(Tecate)啤酒的垃圾桶,不一而足。你在画廊里转了一圈,先是对着作品点点头或发发 Instagram,然后想方设法克服尴尬,在那空间里硬呆上几分钟。

Aura Rosenberg, installation view at Teen Party.

Photo by Ariela Gittlen. Courtesy of Teen Party.

与此不同,在不那么可预测的场所举办的展览,拥有一种完全不同的能量和韵味,公寓就是很好的例子。在“青少年派对”,参观者必须穿过我们的客厅,才能到达后面的“画廊”。他们可以在厨房里闲逛,或者在天气允许的情况下,前往铺着水泥地板的精致后院,围着火盆和小彩灯闲聊。

随着晚会渐入佳境,我们先前被关在卧室内而略受惊扰的猫咪们,就会悄悄地溜出去和“掉队者”们打成一片。高古轩(Gagosian)没有这样的气氛。我们可能并没有赚到多少钱,但却在做着别的事情:为大家提供一个可以放慢脚步、自我修整的空间。

和艺术家们在一起的时光意义非凡

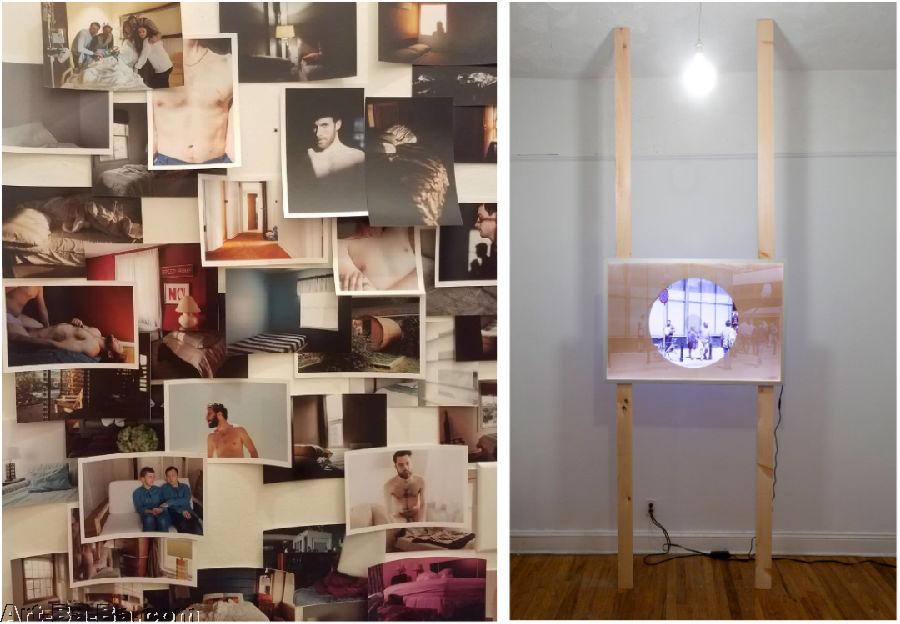

Tommy Kha, installation view at Teen Party. Photo by Scott Indrisek. Courtesy of Teen Party.

John Miller, installation view at Teen Party. Photo by Ariela Gittlen. Courtesy of Teen Party.

虽然这些年来,我和艺术家们一起度过了很多时间,但多数情况下,这种际遇都拘泥于记者和被采访者的特殊框架内。此类的经历让人颇有收获,而且常常能够带来启发,但它也有自身的局限性。在工作室里呆上一两个小时,或者参观一间画廊的展览,对塑造一位艺术家的成因只提供了有限的见解。参观工作室会让人觉得是自发的、亲切的,但实际上,它有着固定的脚本。在45到60分钟的时间里,艺术家以规定好的方式讲述自己的作品。

但当会面的目标不再是采访或撰写文章,而是展览本身时,这些障碍就开始逐一瓦解了。

在一个更加非正式的环境下,原有的压力就会消失。这里不是新美术馆(New Museum),而是一间两居室、租金稳定的公寓,而且恰好坐落在一间杂货店的对面!“青少年派对”的大部分展览,都有着亲身实践的味道。策划工作是在一家泰国餐厅吃饭时进行的,而安装的工作则需要艺术家们的参与,当然,一把锤子、一个水平仪和一些试错的过程也不可或缺。与博物馆和画廊不同,我们没有档案管理员、专业的艺术工人或是无薪的实习生。

Marc Hundley, installation view of works at Teen Party, 2017.

Photo by Scott Indrisek. Courtesy of Teen Party.

艺术家马克·亨得利(Marc Hundley)是我有幸认识的最棒的人之一。他问我是否可以做一个书架,作为他展览的配套作品。我们去家得宝(Home Depot)买了木头,然后花了几个小时的时间,讨论了一切能想到的东西。

难道所有的艺术家都是这么无私、大方、全身心投入的吗?当然不是。但“青少年派对”提醒我,艺术不仅仅是一门生意。它也是一种与众不同的召唤,由对艺术的热情和古怪的气质所驱使。

与你买不起的艺术品一起生活并重新思考艺术的价值

John Wesley, Splash, 1979, Wright.

John Wesley, Herbalist, Sotheby's.

我永远不会亲身拥有约翰·韦斯利(John Wesley)的画作——这位91岁高龄的著名波普艺术家,以其超现实的意象而闻名。然而,在短暂的几个星期里,我有幸与它共处一室,在它面前醒来,在它下面工作。我可以每隔几个小时就去看看它,欣赏光影变化对它的影响。没有看门的人,也没有画廊的招待员,只有一件价值四万五千美元的杰作,悬挂在离我们藏有 Wi-Fi 路由器的衣柜几英尺远的地方。

The living room of Teen Party, featuring works by Leon Golub, Sophie Lorrimore, Aura Rosenberg, Margaux Ogden, and Peter Indrisek after a Cezanne painting.

Photo by Scott Indrisek. Courtesy of Teen Party.

我们以前也买过艺术品。需要强调的是,收藏并非有钱人的专属。我妻子的订婚戒指是一件传家宝,因此,为她买一幅尼基·马洛夫(Nikki Maloof)的小画作来庆祝我们的婚礼,并不觉得过分奢侈。我也有一幅利昂·戈尔布(Leon Golub)的签名画,其同版的作品被纽约现代美术馆(MoMA)收藏。我用了25美元从网上的一位陌生人那里购入了这件作品。在认识并展出索菲·拉里莫尔(Sophie Larrimore)的作品之前,我们就已经通过 Drawer 购入了一幅她的水彩画,价格不到400美元。几年前,我在洛杉矶的一场艺术博览会上买了一幅艾利克斯·贝塞拉(Alex Becerra)的画作(后来,我又从画家那里得到了免费的现场纹身,而且没有收取额外的费用)。我们的公寓里有很多其他艺术家的作品,有些是购买的,有些是赠送的,有些是交易而来的,其中便包括达维娜·西莫(D**ina Semo)、泰德·加尔(Ted Gahl)、玛格·奥格登(Margaux Ogden)、妮可·威腾伯格(Nicole Wittenberg)、德文·特洛伊·斯特罗斯特(Devin Troy Strother)、山姆·莫耶(Sam Moyer)和乔什·里姆斯(Josh Reames)等人的作品。

Ariela Gittlen and the newest member of the Teen Party family with an artwork by Leon Golub.

Photo by Scott Indrisek. Courtesy of Teen Party.

显然,能够以这些相对较低的价格买到艺术品是一件很奢侈的事情。但这些艺术品与彼得·哈雷的作品相比,体量依旧悬殊。他的《无处》(Nowhere,1992年)最近在富艺斯拍卖行以40万美元的价格成交。能够被我们自己永远也买不到的艺术品围绕并长达数月,是一种独特的体验,而且常常会让人迷失方向。

尽管如此,能够在我们自己的公寓里和真实的生活中悬挂这些艺术品——而不仅仅存活于短暂的幻想之中——也确实提供了一个独有的机会,让我们思考艺术价值的真正含义。

在纽约,价值高达年薪的画作会给人带来很多快乐,但那些价格更实惠的也能做到,甚至某种程度来说,“一文不值”的艺术品更可以让人赏心悦目。在我们家那个马克·亨得利设计的书架上,放有两件小雕塑:一件是马蒂亚斯·默克尔·赫斯(Matthias Merkel Hess)的陶瓷作品,另一件则是一只奇怪的带斑点的花瓶,看起来像是一个变形的耐克标志(swoosh)。前者是我多年前购入的,大约750美元;后者则在新泽西州的车库拍卖会上购得,大约花了3美元。我很难告诉你,哪一件才是我眼中价值更高的艺术品。

Scott Indrisek, John Miller, and Aura Rosenberg install a lenticular work by Rosenberg at Teen Party.

Courtesy of Teen Party.

人们很容易把艺术界和艺术市场等同起来,这也是这个行业里很多人精疲力竭的部分原因。作为一名艺术记者,在我最低迷的时候,很容易觉得自己是一个自吹自擂的公关人员,抑或是一名拉拉队员,一心只为提高我相中作品的经济价值。“青少年派对”提醒我,还有更多的东西在发挥作用:关系、社交以及想法与合作带来的纯粹乐趣。

2019年3月,作为弗里茨杂志编辑的丹·福克斯(Dan Fox)在他的告别信中提到,他的很多朋友和同龄人都在抛弃艺术界。他们或是已然厌倦,或是心生不满,或是已经受够了可怜的薪水。福克斯告诫说,这个决定不一定是二元的——要么身处艺术界,要么完全脱离艺术界。他写道:“诀窍在于,你需要与艺术的专业机制保持一个健康的距离,不至于迷失于它的光怪陆离中。你需要掌握好这个度。”在审视了艺术界的惺惺作态以及对学术资格和豪华双年展的执念后,他在结尾处陈言:“你可以与这糟糕的一切挥别,但别让艺术离你太远。”

Ariela Gittlen and Scott Indrisek of Teen Party in their apartment with artworks by D**ina Semo, Devin Troy Strother, and Daniel Zender.

Photo by Daniel Dorsa for Artsy.

“青少年派对”或许是一次对这种非二元态度的成功尝试。在完全沉浸在艺术世界10年之后,我正朝着不同的方向发展。这10年带来了很多东西:我可以拿到赞助的机票,飞往莫斯科、斯德哥尔摩或迪拜等遥远的地方,也可以在博物馆的展览还没有向大众开放之前,就提前一瞥火热的展览。但当我回首这段令人羡慕的时光,心中不禁自问,什么才是最重要的?我愿意用几场威尼斯的双年展,换取马修·瑟伯在我的厨房里演奏奇异的 DJ;用我这一生经历过的所有颓废奢靡的画廊晚餐,换取一个轻松的夜晚,和我爱的朋友和艺术家们一起烤苏打饼干,众人蜷缩在摇摇欲坠的吊床里,不甚温馨。

从外界窥视,艺术的世界总是显得那么浮华。但一段时间后,最初的特权和机遇就会消磨殆尽。曾经看似放荡不羁和波西米亚式的生活,也会泯然无存,与其他的行业无异。如果说“青少年派对”教会了我什么,那就是有时候你意想不到,真正的行动才是心之归属。