来源:艺术新闻中文版 王晓芬

危机来临时,我们做好准备了吗?

2020年初从武汉爆发蔓延到中国与全球的新型冠状病毒传染病,不仅让全球聚焦于发生在武汉和湖北的疫情与公共卫生危机,这场发端于中国的烈性瘟疫,也是近年来全球性生态危机的一部分。

在新的生态危机引发的一系列人道危机、经济危机与政治冲突面前,艺术家与艺术机构也都受到不同程度的影响,不论是参与到瘟疫和灾难的记录与创造性解析,展开艺术与科学、传播学、社会学等学科的合作,还是减少消耗的行业和个人自律,每个人在此时的回应与行动,也影响着身处的社群的未来。

在这个连生命安全都不确定的时刻,我们还需要艺术吗?艺术在如此极端状态下的世界中,又意味着什么吗?我们如何反思过去十年全球化的超级链接带来的利与弊,以及未来本地艺术生态面临的转变。

从3月1日开始,在“艺术解毒剂”这个特别策划中,我们将邀请多位国内外的评论人、策展人、艺术史学者和艺术市场专家,分享他们在全球与中国这个非常时期对于非常状态及其未来的理解、观察和应变。

“我们无法预测未来,但是可以对未来做好准备”。这是柏林罗伯特·科赫研究所所长洛萨·H·威勒在采访中说过。希望我们此时开始的准备,尚未为晚。

世界卫生组织(WHO)担忧围绕新型冠状病毒的失当报道、非理性、过度反应正在全球范围内造成信息过载。根据德新社(dpa)报道,世卫把眼下的状况描述为一场“大规模的信息流行病”(massive Infodemie)。欠妥信息(misinformation)、假信息(disinformation)及恶意信息(malinformation)混杂在一起。过去一个月内,随着新型冠状病毒感染肺炎确诊病例在全球范围内的出现,这场 “信息流行病”陡然成为了另一桩“国际关注的突发公共事件”。

舆情制造商还是“信息流行病”?

网红食用蝙蝠汤的影片在网络上疯传。在国内,这引起人们对野生动物交易和对当地监管部门失察的关注,我们知道这不是普通中国人、武汉人的饮食常规。英国《每日邮报》发布于1月23日、署名比利·汤姆逊(Billie Thomson)的文章将食用蝙蝠的影片与冠状病毒自然宿主蝙蝠联系起来。在这一叙事框架下,瘟疫成了“贪得无厌者”自食其果,至于动物与人之间到底如何发生传染,哪些个体在遭受无妄之灾,诸如此类重要问题反倒成了次要议题。不过,其中也有一些归因欠妥,但并非毫无价值的批评,例如在生态保护的时代精神下,动物保护组织批评中药材在野生动物交易中的角色。这与国内对野生动物交易的关注分享着共同的生态价值观。

《每日邮报》那篇报道本身则验证了媒体如何恃“技”而骄。在初版于1988年的《制造共识:大众传媒的政治经济学》中,乔姆斯基和赫尔曼认为媒体是制造者,订单由社会利益集团给出,人民被媒体偏见左右;然而,“信息流行病”的出现似乎也动摇了这些行为者自己的主体性。

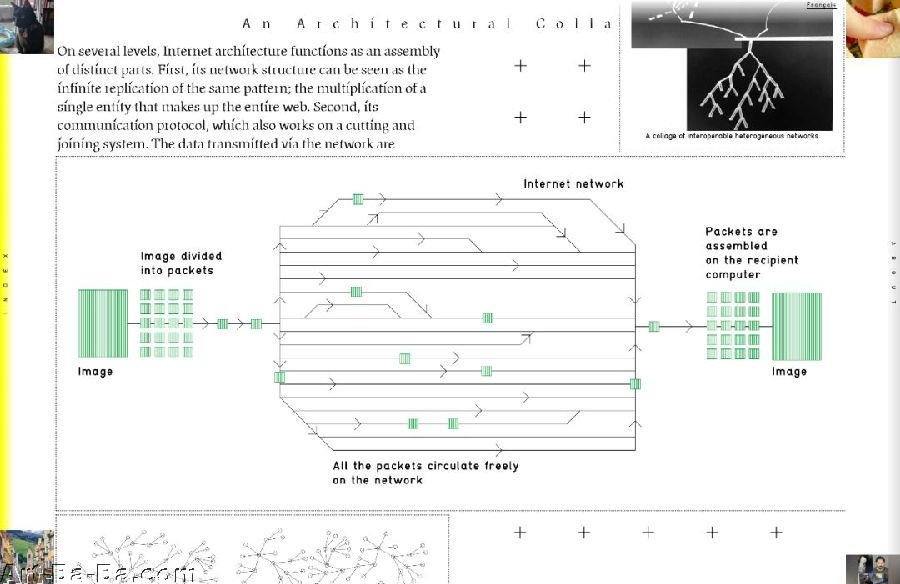

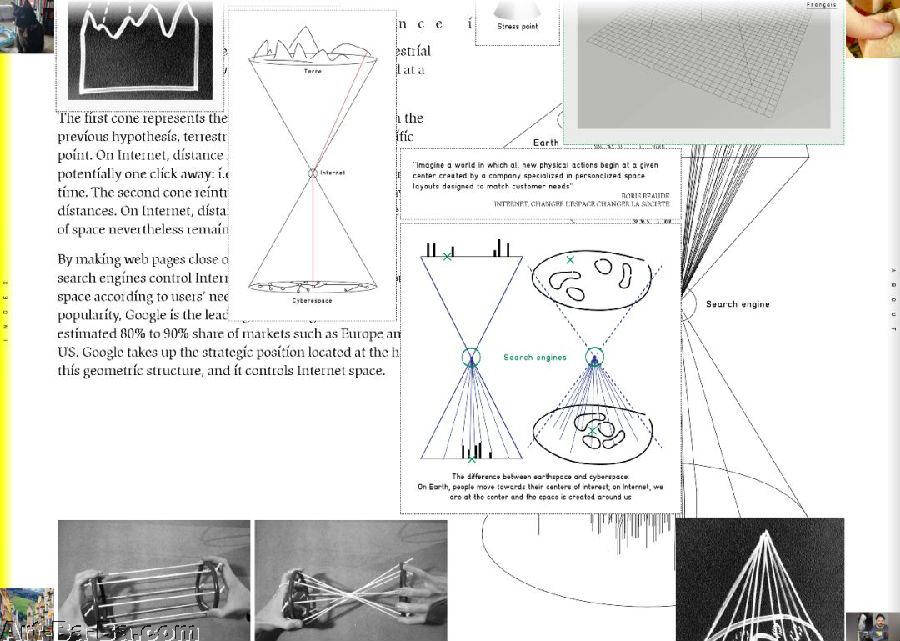

Louise Drulhe,《因特网批判地图集(局部)》(Critical Atlas of the Internet, 2015)网站呈现版本:http://internet-atlas.net/。

我们认识世界的方式总已是媒介化了的,无媒介参与的认识过程并不存在。当代思想界出现的思辨唯实论与媒介考古研究无不在提醒我们这一点:我们需要重视媒介所为。例如,“中国”总是以集体名词形式出现在外媒报道中,一个总以第三人称单数出现的面目朦胧的整体。就像我们口中的“西方社会”,也是被制造出来的一种不完全认识——推倒这面墙需要各方的努力——和发达国家相比,发展中国家及欠发达地区在全球媒体中的匿名形象更为固化。从这一点上来看,中国也是实打实的发展中国家。国人的足迹遍布世界,却没有改变我们在媒体表现中的匿名形象。许多中国艺术家喜欢在作品中再现这种被压抑的匿名群像,却意识不到这种否定性确定并无法形成生产性批评。

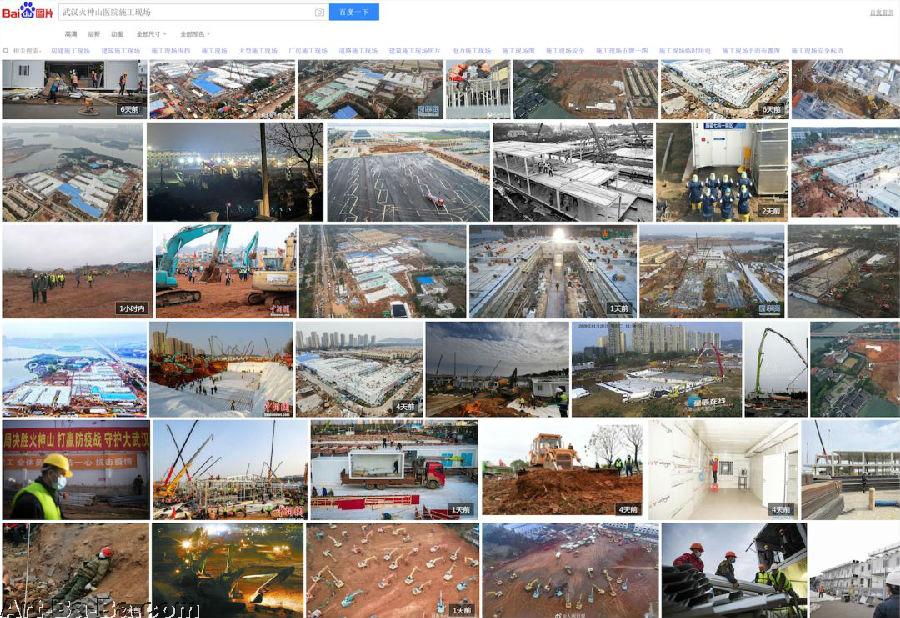

部分媒体报道火神山建设的相关新闻图。据多家媒体报道,央视频提供的火神山与雷神山工地直播吸引超5000万人观看,观看行为被称为“云监工”。叉车与铲车被“饭圈式拟人”,劳动者被匿名,引起争议。布莱希特在流亡时期(1937年)写的一首诗尤为应景,诗名为《将军,你的坦克是一辆坚固的车》:

将军,你的坦克是一辆坚固的车。它能摧毁一座森林,碾碎成百的人,但是它有一个缺陷:它需要一个驾驶员。将军,你的轰炸机是坚固的。它飞得比暴风还快,背得比大象还多,但是它有一个缺陷:它需要一个技术员。将军,人是很有用的。他会飞,他会杀人,但是他有一个缺陷:他会思想。

齐泽克最近那篇针对冠状病毒与种族歧视的文章(《齐泽克评武汉|清晰的种族主义元素到对新型冠状病毒的歇斯底里》)之所以引起不少人的反感,估计也与他对匿名群像的盛赞有关。尽管在他那里,匿名性是对后福特—资本主义社会过分剥削个性的解放。然而,只有自主选择的匿名才具有合法性。齐泽克忽视了一点:当对一个群体缺乏了解,当群体被视为铁板一块,往往会导致群体间的认知偏见与螺旋式误解;当个体特异性被压抑,并无益于集体的形成,而是意味着奏响法西斯的凯歌。数码平台强化的回音室效应与大众媒体的推波助澜能使任何螺旋指数级增长。无远弗届的“信息流行病”,让意识形态话语和主体哲学的残垣彻底分崩离析。

我们的彩虹世界

封城、断路、暂停航线、关闭港口、入境强制隔离、停发签证……根据现有对病毒的了解,哪些是结合了自身可承受能力所做的必要提防,哪些是过度提防?对病毒的恐惧、地域偏见、排华叙事、反中话语、种族歧视……我们如何区别这些立场?一个表态或一个行为,是某立场的密切接触者还是是疑似立场、确诊立场?是轻症还是危重症?生物化学家奥托·罗斯勒(Otto E. Rössler)和艺术家-媒体理论学者彼得·魏贝尔(Peter Weibel)在两人合著的文章《我们的彩虹世界》(1992)开篇写道:“据说,彩虹的末梢是站在一口金子打造的坩埚里。它的位置是个问题,那位置会随着观察者位置的改变而变化。实际上,彩虹是太阳失真扭曲的虚拟映像。尽管如此,它等同于一件真实物。那有没有这样一种可能:其他’真实’物也处于相似的失真扭曲状态?”

反应过度、歧视和偏见不足以构成追问传媒伦理的终点,而可能仅仅是我们检视媒体在主体性生成过程中所发挥作用的起点。比起“假新闻”和“谩骂风暴”(shitstorm),吉尔特·洛文克(Geert Lovink)在刚闭幕的柏林“超媒体节”(transmediale)研讨会上呼吁大家去更多地关注媒体技术对“心理群体”(mental mass)在诸局部的不同影响机制。雷吉斯•德布雷(Régis Debray)曾在《媒介学宣言》的导论中用病毒、宿主、免疫系统差异、易感人群来解释某种媒体技术的地域性发展与流行。在这场情绪雪崩中,对“信息流行病”做一次公共心理层面的流行病学调查似乎显得格外必要。

洛文克与音乐人约翰·隆瓦克(John Longwalker) 在 柏林“超媒体节”(transmediale)的“终端到终端”(End 2 End)研讨会上进行表演-演讲《我们没有生病》(We Are Not Sick)。此作品以演讲及音乐会形式呈现洛文克近作《被设计的悲伤》(Sad by Design)中心思想,探讨由社交媒体架构所导致的悲哀。

洛文克与音乐人John Longwalker 在transmediale 2020 “终端到终端”(End 2 End)研讨会上进行表演-演讲《我们没有生病》(We Are Not Sick)。此作品以演讲及音乐会形式呈现洛文克近作《被设计的悲伤》(Sad by Design)中心思想,探讨由社交媒体架构所导致的悲哀。摄影:笔者

传播与传染:“波粒幻变”

公开致歉,声明封面标题意指气象报告中的黄色警告,撤下网站上的文章,这一系列操作无法抹除法国地方媒体《皮卡第信使报》(Courrier Picard)封面标题“中华病毒,黄色警报”与导言标题“新黄祸?”(Nouveau péril jaune?)造成的后果:刻板印象获得了可被言说的肉身、可用于传播的载体,潜在的排华情绪在公共领域得以进一步无害化,以至殃及了广大生活在亚洲以外地区、在当地属于少数族裔的亚裔社群。歧视得到了武器,充实了自己的语言军械库。颜色编码则内化为视网膜效应的初始数据。

值得玩味的是,作者本人在那篇被撤下的导言结尾写道:

防疫需要结合更高的透明度。这对中法两国都适用。模糊和不透明会导致非理性的不信任。难处在于,严肃采取措施应对威胁的同时不要额外夸大——无论是媒体的还是别的。

“防疫需要结合更高的透明度。这对中法两国都适用。模糊和不透明会导致非理性的不信任。难处在于,严肃采取措施应对威胁的同时不要额外夸大——无论是媒体的还是别的。”尽管作者深谙文字报道的基础新闻伦理,决定使用这两条标题的人却暴露出自己缺乏与有色社群、亚裔社群的共情能力和意识,甚至很可能对找到“黄祸”这一富有历史维度且逻辑上符合疫情现状的修辞感到文学性上的满足。诞生于19世纪末的“黄祸论”在欧洲殖民主义中扮演的角色恰恰已证明了语言作为一种文化技术如何被滥用,传播如何也是传染,是蝴蝶也是风暴本身,并造成实际的后果。众口铄金,它一直是历史的生产者,而不仅仅通过做回顾性阐释来建构对过去的把握。这也是为什么很多人呼吁停止使用“武汉病毒”、“武汉肺炎”之类词语,而使用“新型冠状病毒”及“新型冠状病毒肺炎”以正视听的原因。

在德国,种族歧视争议的风暴中心是《明镜周刊》(Das Spiegel)语义暧昧的封面标题“冠状病毒,中国制造——当全球化成为致命威胁”。封面中央,头戴防毒面具和全覆盖式耳机的年轻人一身中国红,正聚精会神地浏览手中的苹果手机。经典的后启示录美学,投射出对中国这一“技治集权”的赛博猎奇心。对他者的想象代替了他者。使用这一封面的,其实并不止《明镜周刊》一家媒体,《焦点》(Focus)杂志也用了同一张照片,只是后者的标题相对而言就实际多了:“爆发:您此刻必须知道的,关于冠状病毒最重要的诸问与诸解”。

《明镜周刊》(左)、《焦点》(右)、CNN 等媒体都使用了Getty Image 驻华摄影师Kevin Frayer 拍摄的这张照片。

可以说,真正刺痛负压之下中国人神经的,是《明镜周刊》的标题及图片产生的误导性联系:涉嫌用病毒污名化中国制造,又暗示中国是危险制造者。不过,位于内页的副标题似乎才比较清楚地表现了作者群的醉翁之意:“冠状病毒感染了世界经济”。原文导言写道:

冠状病毒威胁着人们的生命和超网络化的世界经济。这会对用工需求、商业往来和我们的经济繁荣产生什么样的后果?(2月4日发表的英文版及2月5日发表的中译版均与原文导言存在出入)。

作为一份在新自由主义与反思新自由主义之间徘徊、并主要面向商业精英人士的周刊,对中国“制造”居高临下地持批评立场的行为,在笔者看来,更接近业已过时的市场意识形态惯性。《明镜周刊》的失误在于对恐惧情绪的利用甚至剥削,将人们对病毒的生理恐惧移植为对全球化的恐惧,后者无法有效转化为对全球化的理性反思。编辑部已于2月4日及5日分别发布了原文英语版及中译版,试图以文章自证客观。目前,这篇官方中译文章可以透过搜索引擎以关键词“Spiegel”加上中文“冠状病毒”的方式找到,暂无法通过《明镜周刊》网站目录页或网站内搜索找到该文。原因不明。

《明镜周刊》的误导性封面为它在德国国内招来不少舆论压力。《时代周报》(Zeit)、《世界报》(Welt)、德国二台(ZDF)、《法兰克福汇报》(FAZ)、《星期五周刊》(Freitag)、《柏林报纸》(Berliner Zeitung)等媒体均登文点名批评。《焦点》杂志的客约作者里希特(Stephan-Götz Richter)则认为《明镜周刊》只是一向不太在乎真相,并非种族歧视。在里希特看来,一些左翼身份政治叙事将其直接登记注册为种族歧视的行为并非“聪明的政治”。他号召大家去关注德国社会真正的种族歧视。当然,我们也可以追问:种族歧视和媒体塑造的中国怀疑论之间的关系是什么样的?后者会成为前者的病原体吗?怀疑完全是无中生有的吗?

从内容上来说,凯文·弗瑞耶(Kevin Frayer)拍摄的那张照片平平无奇,显然没有打算通过内容到达读者的意识,但却在《明镜周刊》的处理下,通过形式和美学入侵了受众的潜意识。这与格罗伊斯在文章《媒介与信息之间的冷战》中所分析的先锋派艺术家的策略倒是如出一辙。我们不该忘记,艺术一直以来都是媒体的特殊形式;美学一直以来都是广谱感性中常规化了的建制派。

那什么是“聪明的政治”呢?望闻问切,保持机敏、进行观察是第一步。寻找方法缓解症状,或许是可用的权宜之计,但症状分析是绕着彩虹寻找游移不定的坩埚。我们需要病理学、个体发生学和系统发生学知识。比起运动学,我们更需要动力学知识,才能真正把握彼此的飞行轨迹,分析自己和他人的动线,才能根据各自的飞行计划协同规划出碰面的地点,在那里交会、互放光亮。

和《信使报》事件中,华裔及亚裔群体在社交媒体上张贴“Je ne suis pas virus”(我不是病毒)所能打开的对话相比,面对《明镜周刊》这张封面及它所反映出来的特定受众立场,或者说它的宿主群体,我们显然需要更多耐心来进行更复杂的信息交换和意见交流。难道中国人就不关心冠状病毒对经济的影响吗?我们也关心“中国制造”甚至“中国创造”经此一疫后在全球市场的信任资本。我们关心遭到疫情影响的中小企业和无数职工劳工。围绕着我们对人的共同关心展开表达、有意识地使用语言、突破各类叙事,创造出非零和博弈是可能的。科学记者约阿希姆·穆勒·荣格(Joachim Müller-Jung)在题为《病毒性暴徒》(Virale Meute)的文章中就指出:

流行病史上第一次出现来自东方和西方的科学家、医生、医学期刊从一开始就拧成了一股劲所做的认真尝试。

齐泽克在他的文章中也写道:“我们需要完全无条件的团结和全球协作的对策,这是那个曾被称作共产主义的东西的新的形式。”

对于恃“技”而骄者,布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)在《从实政治到物政治》(From Realpolitik to Dingpolitik)中称之为“醉心权力者”(drunk with power):“他们把对强有力解释的扩展错当成了对集体的组构。”(confusing the expansion of powerful explanations with the composition of the collective)艺术家陆明龙的首部长片《爱道》(Aidol, 2019)中,那位人工智能艺术家有一句话似乎很适合拿来结束这篇关于病毒、媒体技术、民族身份的流行病学调查:对美感的召唤(a call of beauty)亦是呼救(a call for help)。(撰文/王晓芬)

陆明龙《爱道》(2019)静帧

引用自木推瓜乐队《人民抱住想象力》(People Clasp Imagination)。