来源:TANC艺术新闻中文版

危机来临时,我们做好准备了吗?

2020年初从武汉爆发蔓延到中国与全球的新型冠状病毒传染病,不仅让全球聚焦于发生在武汉和湖北的疫情与公共卫生危机,这场发端于中国的烈性瘟疫,也是近年来全球性生态危机的一部分。

在新的生态危机引发的一系列人道危机、经济危机与政治冲突面前,艺术家与艺术机构也都受到不同程度的影响,不论是参与到瘟疫和灾难的记录与创造性解析,展开艺术与科学、传播学、社会学等学科的合作,还是减少消耗的行业和个人自律,每个人在此时的回应与行动,也影响着身处的社群的未来。

在这个连生命安全都不确定的时刻,我们还需要艺术吗?艺术在如此极端状态下的世界中,又意味着什么吗?我们如何反思过去十年全球化的超级链接带来的利与弊,以及未来本地艺术生态面临的转变。

从3月1日开始,在“艺术解毒剂”这个特别策划中,我们将邀请多位国内外的评论人、策展人、艺术史学者和艺术市场专家,分享他们在全球与中国这个非常时期对于非常状态及其未来的理解、观察和应变。

“我们无法预测未来,但是可以对未来做好准备”。这是柏林罗伯特·科赫研究所所长洛萨·H·威勒在采访中说过。希望我们此时开始的准备,尚未为晚。

2月24日,The Art Newspaper评论版刊登了菲利普·多德(Philip Dodd )文章《西方在哪?艺术世界应在新冠危机中支持中国》(Where is the West? Art world should be supporting China during coron**irus crisis,阅读请点击“阅读原文”)。他在文中分享了过去20年来往中英之间促进文化艺术合作的观察、思考以及他参与过的项目,并呼吁应给受疫情影响的中国艺术界更多的理解和实际支持。

菲利普·多德

多德是英国创意产业公司Made In China创办人、主席。在1997年至2004年担任伦敦当代艺术中心( Institute of Contemporary Arts,后称ICA)馆长之初,多德于1998年为配合时任英国首相的托尼·布莱尔访华,将ICA的展览首次带入中国,并在1999年策划“北京与伦敦:革命的首都”展览,首次将中国新一代的当代艺术创作呈现给英国的观众。多德也是英国国立维多利亚与艾伯特博物馆海外唯一国际合作项目,位于深圳的设计互联最初的牵头人。

应《艺术新闻/中文版》主编叶滢邀请,多德与《艺术新闻/中文版》读者分享了他的观察与提议。在新冠疫情让世界承受恐慌、痛苦和隔离时,民族主义与分界的回归早已经在不同地方制造新的政治藩篱与文化分歧,而深受全球化影响的艺术系统操作的 “不平等”也为真正的全球化带来了隐患与危机。

艺术世界能弥合加速竖起的藩篱吗?能解决全球化中的不平等问题吗?他说,“这不容易,但是可能的。我们得开始行动了。“

“从坏的新事物开始,而不是从好的旧事物开始”,这是伟大的德国剧作家贝托尔·布雷希特(Bertolt Brecht)的话。在我们目前的情况下,这是明智的建议。目前全球艺术界的情况是糟糕的,或者至少是困难的。冠状病毒已经导致各类取消和推迟,不仅在中国,在欧洲也是如此。中国、意大利、日本和其他国家的博物馆都关闭了,没人知道什么时候会重新开放。

但艺术界的困难不能完全归咎于病毒。从伦敦到香港,持续高升的租金正在威胁着艺术世界的生态——中等画廊正在关闭。全球经济衰退,包括中美之间的贸易战,也意味着用于消费包括艺术品在内的,被经济学家称为“一次性消费品”(disposable goods)的资金在减少。

也许艺术世界的经济扩张得太快了。也许已有太多的艺术博览会,太多不可持续的画廊。或许经济衰退将重塑全球艺术界。

但全球艺术界面临着更大的威胁,冠状病毒正是这个更大问题的恰当比喻。冠状病毒正导致各国之间限制旅行;鼓励企业将位于全球的供应链收回国内;同时证实了人们对全球化经济好处的怀疑。毫无疑问,某种民族主义和保护主义——重新建起边界——正在席卷全球。

在某种程度上,民族主义和分界的回归比冠状病毒的爆发对全球化的艺术世界提出了更为棘手的问题。

尽管造成人们承受巨大的痛苦,但病毒最终会消退并得到控制。但民族主义的兴起似乎离其影响的顶峰还很远。它似乎正在深刻地重塑我们的世界,不仅在经济和政治方面,也在文化层面。以下是一些新的反全球化的迹象。

一个以全球化价值观为前提的艺术世界,在这个充满分界和反全球化的新世界里能做些什么?

首先,不要为最近的过去感伤——好像一切都很好,直到民族主义、经济衰退和冠状病毒扰乱了一个完美的世界。

在经济方面,法国经济学家托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)表明,虽然全球化缩小了各国之间的不平等,但它扩大了各国内部的不平等。那么,在过去的三十年里,全球化对艺术界产生了什么影响?这里有几点提示:

1998年我来到中国,当时英国首相托尼·布莱尔(Tony Blair)要求我为他访问中国组织一个展示英国年轻艺术家(Young British Artists)的展览。当时我很难找到对当代艺术感兴趣的中国画廊或博物馆。如今形势已发生了不可估量的好转。

2019年香港巴塞尔艺博会,图片来源:巴塞尔艺术展

这往往意味着,在世界各地培养了人才的小型画廊输给了全球布局的画廊。

本地小型画廊往往较重视他们所代理的艺术家,但大型画廊有时却没有那么高尚的意图。一位伦敦经销商曾告诉一位中国艺术家,说他们很想代理他(她),前提是艺术家与经销商分享收藏其作品的藏家名单。在这种情况下,画廊主的兴趣似乎主要是市场,而不是艺术家本身,只不过艺术家能让他们进入某个市场。那位中国艺术家提出了拒绝。

这些全球化的画廊对博物馆也有着巨大的影响力。值得注意的是,泰特美术馆并没有收藏像徐冰这样的重要艺术家,他也没有被西方画廊代理。部分被西方大画廊代理的中国艺术家的作品则被泰特美术馆所收藏。

甚至可以说,西方博物馆对待来自西方以外地区的艺术家的方式是新自由主义式的,将他们的“特性”连根拔起,将其推向全球流通。

太多的西方博物馆将艺术家从其本来的文化历史中剥离出来,让他们在全球化的艺术故事中发挥作用。

简言之,在过去三十年艺术全球化的过程中,有些人承担了成本,另一些人则没有。那么,有没有可能看到,现在的危险时期也给我们提供了机会?

我们如何才能既抵制分界和民族主义的新世界,又为一个全球化程度更高的艺术世界辩护,这个世界要比过去更少西方化,更少不平等?

谈全球化的艺术世界很容易。但是,如果我们真的坚持全球化,画廊和博物馆可以真诚地展示全球化对他们究竟意味着什么,并且作为工作原则,举办真正全球性的展览,比如通过展览将中国艺术家和欧洲艺术家聚集在一起。很长一段时间,在毕加索的画室里一本齐白石的画册一直打开着——为什么不为这两位艺术家举办一个展览呢?或者将赵无极和琼·米切尔(Joan Mitchell)的创作放在一起。又或者做一个真正全球化的抽象艺术调查式的展览(从印尼到以色列,从中国到美国),通过特定的年份——比如2000年的作品,看抽象艺术的本质。

在一个大洲内,甚至跨大洲,许多美术馆可能会同意举办一个关于全球化和艺术的展览,并从多个角度进行阐述。例如,名为“中国如何塑造欧洲现代艺术”的展览可以在欧洲的美术馆和/或中国的美术馆之间举行。又例如,策划一个社会现实主义和社会主义现实主义的全球展览(20世纪50年代),可以将意大利画家雷纳托·古图索(Renato Guttuso)的作品和前苏联画家伊萨克·布罗德斯基(Isaak Brodsky)的画作并置。或者想象制作一个探索艺术与音乐关系的全球展览。

东京的Onsen Confidential和广受欢迎的Condon这类画廊共享计划所编织的网络,令举办这样的全球展览变得可以想象和实现。

Condo Shanghai 2019 © 图片由MAO SPACE、Gallery Vacancy提供

但是,在全球艺术世界发展不平衡的情况下,也就是在资源严重不平等的情况下,画廊需要得到“不平等”的对待。就像有人曾说过:“各尽所能;各取所需”(Each according to his means; each according to their needs)。巴塞尔艺术展在取消香港展会后推出了一个线上艺博会,这是好事,但巴塞尔艺术展仍要求收取原本参加香港展会的画廊25%的费用,即使他们来自中国,即是他们的资源已因应对疫情而大量损耗了。

在更系统的层面上,一个致力于全球化的西方艺术生态,该如何给世界其他地方的参与者进入其市场的机会?这种雄心壮志需要资金投入和支持。

冠状病毒与国界无关,它提醒我们人类的共同点,气候危机的紧急情况也是如此。

艺术世界能变得真正全球化吗?这不容易,但是可能的。我们得开始行动了。

(撰文/Philip Dodd翻译/童亚琦)

病毒、艺术与未来的生命政治

来源:TANC艺术新闻中文版

危机来临时,我们做好准备了吗?

2020年初从武汉爆发蔓延到中国与全球的新型冠状病毒传染病,不仅让全球聚焦于发生在武汉和湖北的疫情与公共卫生危机,这场发端于中国的烈性瘟疫,也是近年来全球性生态危机的一部分。

在新的生态危机引发的一系列人道危机、经济危机与政治冲突面前,艺术家与艺术机构也都受到不同程度的影响,不论是参与到瘟疫和灾难的记录与创造性解析,展开艺术与科学、传播学、社会学等学科的合作,还是减少消耗的行业和个人自律,每个人在此时的回应与行动,也影响着身处的社群的未来。

在这个连生命安全都不确定的时刻,我们还需要艺术吗?艺术在如此极端状态下的世界中,又意味着什么吗?我们如何反思过去十年全球化的超级链接带来的利与弊,以及未来本地艺术生态面临的转变。

从3月1日开始,在“艺术解毒剂”这个特别策划中,我们将邀请多位国内外的评论人、策展人、艺术史学者和艺术市场专家,分享他们在全球与中国这个非常时期对于非常状态及其未来的理解、观察和应变。

“我们无法预测未来,但是可以对未来做好准备”。这是柏林罗伯特·科赫研究所所长洛萨·H·威勒在采访中说过。希望我们此时开始的准备,尚未为晚。

新冠病毒肺炎在2020年1月从武汉爆发之后,英国惠康基金会(Wellcome Trust)于2月13日宣布提供1000万英镑的资金,以支持全球针对新型冠状病毒(COVID-19)的研究。作为全球最大的生物医药基金会,惠康除了支持与健康相关的研究,其与生物医学相关的艺术项目和收藏也颇具盛名,创意总监肯·阿诺德(Ken Arnold)在接受《艺术新闻/中文版》采访中提到:

“Covid-19是当今世界面临的最紧急的医学问题,惠康将在全球范围内积极参与遏制对人类健康的威胁并消除病毒的工作。”

惠康与传染性疾病的文化项目早在2018年就已开始,阿诺德发起这一名为“疫情都市”项目,其初衷是探讨“疾病如何影响人类健康,城市如何受其影响而演变的历史”。

“疫情都市”项目之一:艺术家组合爆炸理论(Blast Theory)到世界卫生组织(WHO)进行驻地项目

近期肆虐的新型冠状病毒对社会的公共卫生状况提出了巨大挑战,也揭示了社会治理体系特别是应急管理体系的问题。在回顾历史的时候,我们会发现对于烈性病毒的恐惧是贯穿历史的长久噩梦,而与其纠缠和斗争的经历也一再轮回。时间不一定能抹平伤痛,但艺术会记录并反思人类与疫病遭遇与自救的历史。

病毒与城市

2018年,是1918年大流感的百年之祭。这场于1918年1月至1920年12月间爆发的全球性H1N1 A型流感疫潮,造成全球三分之一的人口被感染,5000万人死亡,被称为所有流行病之母(the Mother of All Pandemics)。人类历史上最为惨烈的流行疾病爆发,为何在一百年后却鲜有人提起?我们在纪念战争、地震、洪水等灾祸的同时,是否也应对流行疾病如何扩散成为灾祸进行反思。因此,回溯1918年流感这样的灾祸时,我们不仅要从科学角度去解析这场流感的成因和解决方案,也应正视传染病和人类所栖息的社区和城市的关系,而更重要的是着眼于在疫情期间人与人的互动,共同的创伤记忆抑或是由此激发的真实人性。

1918年西雅图警员佩戴美国红十字会派发的口罩,图片来源:Wikimedia

惠康基金会于2018年开启了《疫情都市》(Contagious Cities)项目并从科学、社会学、传播学、艺术等多重维度探讨了微生物与人类(都市)的关系。“疫情都市”项目将这种反思落地为艺术驻地、展览、工作坊、公共阅读甚至广播等活动,并选择了日内瓦、柏林、纽约和香港四个城市,每个城市在国际公共医疗卫生的历史中均有各自的位置和文化语境,在不同城市的实施兼有重复性和差异性。日内瓦是世界卫生组织(WHO)的所在地,柏林是历史上的微生物学发源地,纽约是一座真正意义上的全球性都市,而香港作为亚洲的文化熔炉,史上也有过鼠疫和SARS两次重大的传染病史。

爆炸理论(Blast Theory),《A Cluster of 17 Cases》,2018年,图片来源:艺术家组合爆炸理论(Blast Theory)

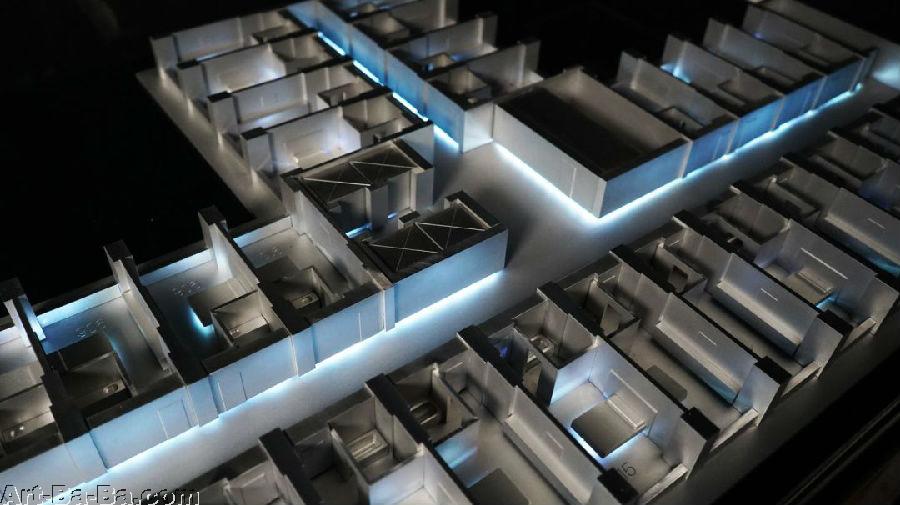

艺术家组合——爆炸理论(Blast Theory)应邀在日内瓦进行艺术驻地,是WHO历史上首批驻地艺术家。WHO能即时获得世界各地的流行病信息,并协调国际合作对策,因此作为艺术家代表的爆炸理论拥有了绝无仅有的上帝视角。爆炸理论最终完成的装置作品《A Cluster of 17 Cases》着眼于SARS期间公共卫生政策制定的不确定时刻。艺术家选择了2003年2月21日的那个夜晚,SARS爆发前的一个瞬间:香港维景酒店的九楼的住户们安静入睡,病毒却悄然沿着空气扩散。第二天,对病毒一无所知的17名住户们飞向全球,进入各自的命运轨迹。

艺术家在WHO驻地期间,每天举办例会,图片来源:WHO

除了装置作品,艺术家在为期几周的驻地中,也对WHO的官员和代表们进行了大量的访谈工作。艺术家提到,“每天九点有半小时的例会,(WHO)需要处理海量信息,并快速做出决定。他们不一定能在第一时间获得完全信息,但是等待从不是一个选项。”人们对于WHO的了解基本来自屏幕中的官方发言,因此艺术家的观察视角对了解全球最重要的公共卫生组织意义非凡。

Sybille Neumeyer,艺术行走路线(artistic walk),与罗伯特·科赫研究所的合作项目,图片来源:柏林罗伯特·科赫研究所

相较日内瓦的官方机构角色,柏林则更浸润着现代生物医学发源地的底色。鲁道夫·维奇豪(Rudolf Virchow)是“现代病理学之父”,并为德国的公共卫生发展奠定基础。而罗伯特·科赫(Robert Koch)确定了结核病、霍乱和炭疽的特定病原体,为传染病的概念提供了实验支持,其创立的罗伯特·科赫研究所成为德国传染病预防的重镇,同时也是艺术项目的合作伙伴。艺术家Sybille Neumeyer在接受项目邀请后,经过对德国科学家和民众的调研,创立了一条艺术行走路线(artistic walk),去收集这座城市关于流感、传染病与病毒的声音。

Sybille Neumeyer,艺术行走路线(artistic walk),与罗伯特·科赫研究所的合作项目,图片来源:柏林罗伯特·科赫研究所

其中若干经历和1918年的流感关联,若干经历则与当下和未来相关,若干是人类的叙事,若干则是非人类媒介的发声。这就像在棱镜中观看历史,一切都在交织中诉说,而不仅仅是事实本身。罗伯特·科赫研究所所长(Robert Koch Institute)洛萨·H·威勒(Lothar H. Wieler)教授在评价作品时提到类似的艺术行走非常重要,因为“面对病毒,最大的藩篱不是技术,而是交流的障碍。”

“疫情都市:既远又近”,2019年,大馆

在纽约一站中,将唐人街的一所楼房作为研究对象,将移民、疾病、社会变革等诸多元素交织。而香港以其人口密集、流动性大且位于亚热带湿润地区的特征,导致其成为疫情的高发地。经由鼠疫、禽流感和SARS数次经验的累积,香港已经拥有了较为成熟的公共卫生应急系统。

周育正, 《擦拭、感知、接触、传染、消毒、教育、新习性》,“疫情都市:既远又近”,图片来源:大馆

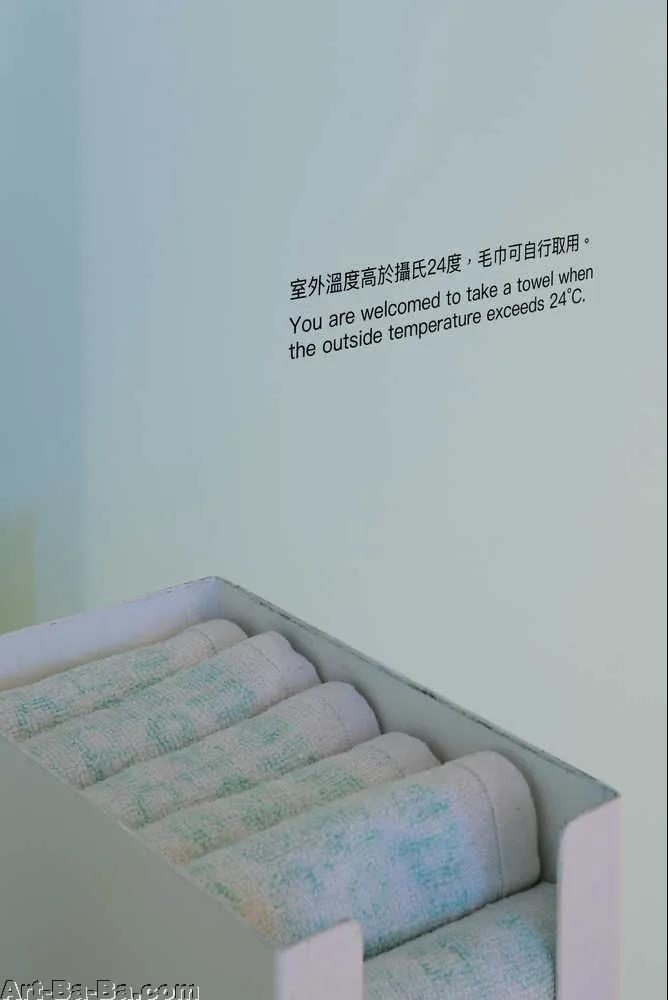

香港的展览《疫情都市:既远又近》选址在大馆,由策展人郭瑛策划,包含十个艺术家的群展和文献阅读角,以及与本地的六个机构开展的合作活动。展览包含了周育正的《擦拭、感知、接触、传染、消毒、教育、新习性》,展厅到达一定温度后观众就会接收到用于擦拭的毛巾。

徐世琪,《宇宙急call》,2018年,“疫情都市:既远又近”,图片来源:大馆

而理科背景出身的徐世琪在香港医学博物馆完成驻地作品《宇宙急call》,试图引导人们从科学以外更加多元的角度来看待疫情本身;陈翊朗的《地铁车厢》的巨幅壁画则形象刻画了病毒在公共空间中的传播性。太平山文献部分是基于1894年鼠疫的资料,这是香港第一次面对卫生危机,观众可以通过大量的图文资料,了解一百多年前的香港民众如何一步步度过鼠疫灾害,亦对当下有所启示。

陈翊朗,《地铁车厢》,2019年,“疫情都市:既远又近”,图片来源:大馆

不得不说,2018年惠康基金会这一在全球四大都市展开的“传染性疾病”主题项目,为21世纪的城市面对烈性传染病问题带来了艺术的视角、关照和应对,更是对2020年初在武汉爆发、迅速传染到全中国乃至全球的新型冠状病毒带来的公共治理乃至全球生态危机,既提供了历史的参照,也充满了预见性的视角。其艺术总监阿诺德在接受采访中透露,在“传染性疾病”这一主题之后,惠康基金会的下一个文化项目将会以“精神健康”为主题。

病毒与人类之间的关系演化

与病毒的多重隐喻

除了对病毒传染病造成社会影响的反思,病毒与人类的相处之道也是一个需要迫切探讨的话题。事实上,病毒并不仅仅是致死病症的来源,它不断参与人类的进化,其进入人类(以及动植物)基因组的片段甚至有益于人类本身。对于病毒的了解局限于专业的实验室中,艺术家似乎难以有机会理解病毒的真相。随着科技与艺术跨界的推广,非人类(non-human)包括病毒/细菌/植物等原本对艺术家来说相对陌生的媒介也逐渐进入艺术家的研究领域。

林沛莹,《棋盘游戏(Board Game)》,2016年,“驯服即驯服(Tame is to Tame)”展览作品,图片来源:艺术家林沛莹

旅居荷兰的台湾艺术家林沛莹于2016年获得荷兰BAD大奖(Bio Art & Design Award,生物艺术与设计奖),从而获得与荷兰伊拉斯姆斯大学医学中心(EMC)病毒学实验室的合作机会(Viroscience lab, Erasmus University Medical Center)。这一合作契机让林沛莹能够在科学家的指导下,进入病毒实验室,更为透彻地了解病毒的本质,并以一种替代性视角来回视人类-病毒关系。在与病毒科学家们密切讨论数月后,林沛莹发现,“从生态圈的角度来看,当视病毒为生态圈的一份子,他们就不再是敌人,而是可以共同生活的对象。又在研究的过程中发现90%的病毒都是有益的,只有10%的有害、会致病。”

林沛莹,《病毒驯服者宣言》,2016年,“驯服即驯服(Tame is to Tame)”展览作品,图片来源:艺术家林沛莹

由此她创作了《驯服即驯服》(Tame is to Tame),其中的《病毒驯服者宣言》中提出了几个关键问题,例如:人类和自然(人类是自然的一部分,抑或,人类不属于自然);病毒的定位(病毒就像野生动物,我们需要学着去驯服它,抑或病毒是我们的敌人,我们必须击败它);个人与人类整体(个人是人类的一分子,抑或,个人的独立性优于一切);抉择(选择权需基于人类整体,抑或,选择权以个人为优先);人类作为病毒的栖地(病毒经由人类复制繁衍,应被消灭,抑或,应该共存)。每个选择的背后揭示了人类如何在地球上定位自己,如何在人群中定位自己,以及如何看待作为个人的自己。谈论的或许是病毒,而映射的却是自己的内心。

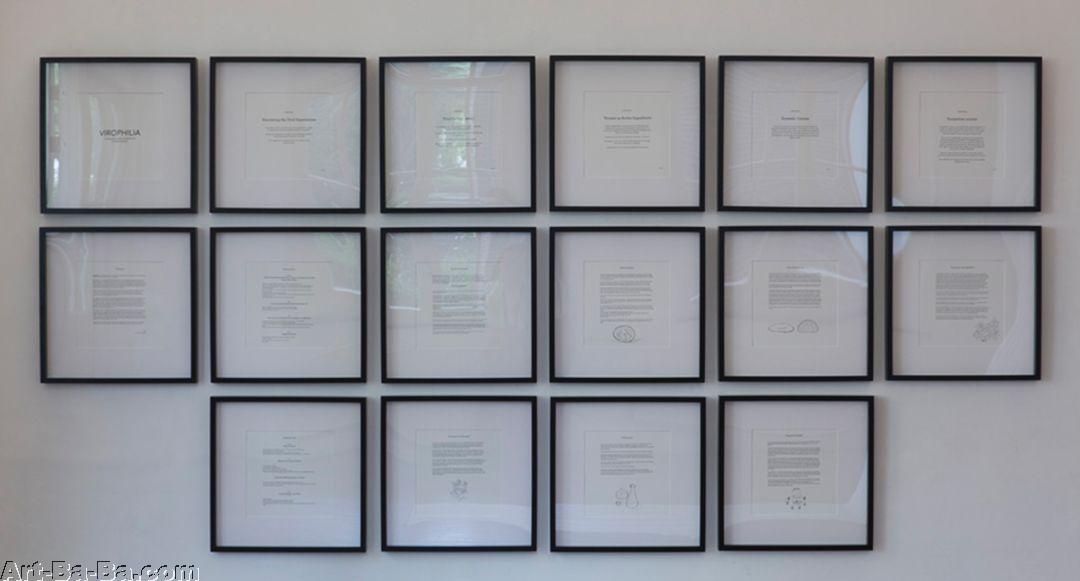

林沛莹,《病毒之爱》(Virophilia),图片来源:艺术家林沛莹

作品《病毒之爱》(Virophilia)更进一步,设想了2035年人类面对已驯服病毒的姿态。《病毒之爱》包含了一系列表演、食谱以及品尝会,用超越视觉的方式,让更多人去理解病毒与人类的关系。那时的人类已经征服了21世纪初的致死病毒,他们使用这些病毒一如当下的人类使用微生物来酿酒、制造奶酪甚至调养肠胃。作品还包含了一幅长卷,用古老的字典体记载了已知的5000余种病毒名称,但病毒却是不断变异的物种,这种记述方式与被记述对象本身就拥有巨大的张力。

林沛莹,《病毒之爱》(Virophilia),图片来源:艺术家林沛莹

现实中的生态危机与未来的生命政治

理解病毒和人的关系仅仅是建立现代医疗体系中的一环。除去科学知识本身,有更多的因素在影响着生物医疗系统,并不断重塑生命政治的概念。英国社会学家尼古拉斯·罗斯(Nikolas Rose)认为,“18、19世纪生命政治是一种健康政治,是关于出生率和死亡率的政治,关于疾病和传染病的政治,关于管制水、污物、食物、墓地的政治。”当下的新型冠状病毒疫情或许更加接近18、19世纪的生命政治所针对的命题。反观当下,我们可以看到中国社会是一个汇聚传统农业社会(前现代)、现代工业社会和后现代信息社会的混合型社会,处于前所未有的复杂阶段。关系到民生的公共医疗与应急管理体系不仅需要解决传统问题,也应该正视未来的生命政治。

林沛莹,《疫苗之美(Vaccine Beauty)》,天花综合症(Smallpox Syndrome)系列,2012年-2014年,图片来源:艺术家林沛莹

福柯在《临床医学的诞生》(1973年)中论述了19世纪初对医学认知的重构,然而导致这一变化的因素和医学知识本身关系也许不大,而与社会系统更有关系,其中包括医学专业和医学教学系统的改变、医院中的新型记录形式、新型发病率和死亡率的统计等,这些变革引发了认识论和本体论的根本转变。而当下的我们如何在这部经典中得到新的启示?

未来的医疗系统在精确医疗、基因编辑等手段加入后,会出现一系列巨大转变。罗斯在《生命本身的政治》一书中有所概括:首先,是量级上的改变,医学的观察对象不再是宏观的身体或者器官层面,而是深入到分子层面,甚至在单个碱基的量级上去管理身体;其次,是主体性的改变,在数字技术发展后,每个人将对自己身体的数据有更深入的了解,获得更大的身体自主性;第三,是对象的转变,医疗技术不再面向健康和疾病这两极,会从治疗医学转向预防医学,而医生的角色也会从治疗者向建议者转变;另外,与心理学和神经科学相关的领域也会兴起,健康不仅仅局限于肉身的健康,大脑和精神的感受例如幸福感也会被列入生命政治的考量范围。

如果未来的生命政治不被权威禁锢在狭小的细分领域内,而是朝向技术创新和生物经济学开放,并伴随着生命伦理、生物安全性等更多的挑战出现,我们将何以面对?威勒教授提到,“我们无法预测未来,但是可以对未来做好准备”。在面对未来的同时,也需思考如何将传统命题放在不断革新的语境中,并且积极应对和了解影响世界的新因子,而避免成为对现实断裂的“阁楼中的批判者”。

魏颖

策展人

泛生物艺术工作室(PBS)创始人

现为中央美术学院科技艺术方向研究员