伯恩和希拉·贝歇,莎拉·查尔斯沃思,谢里·莱文 | 保拉·库伯展览

发起人:

叮当猫 回复数:

0

浏览数:

1947

最后更新:2020/03/10 10:31:54 by

叮当猫

发帖: 1719

威望: 0点

注册时间:2010-12-16

最后登录:2021-11-11

|

[楼主]

colin2010

2020-03-10 10:31:54

来源:798艺术 王薇

“动情:1949后变局中的情感与艺术观念”

中间美术馆 / 北京

2019年12月21日—2020年4月5日

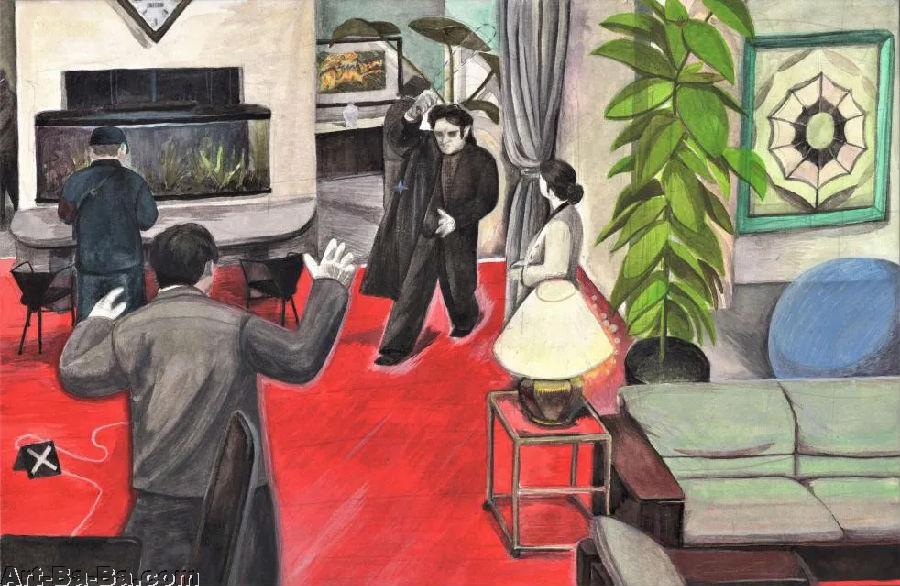

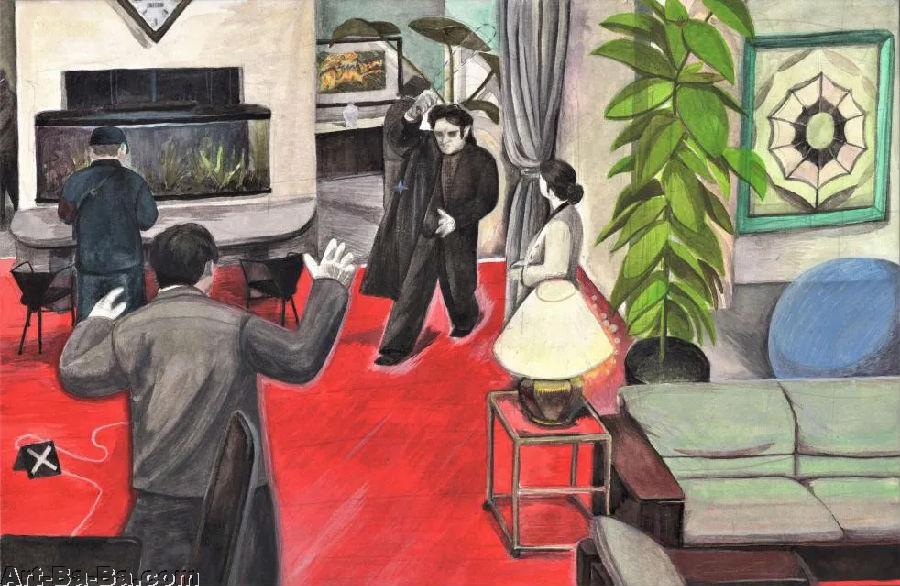

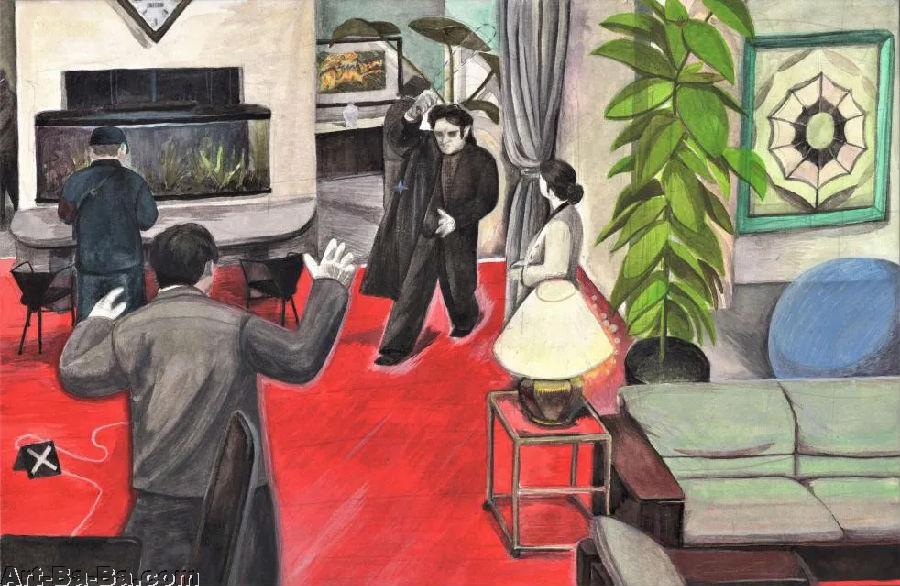

“动情:1949后变局中的情感与艺术观念”中间美术馆展览现场在中间美术馆举办的展览“动情:1949后变局中的情感与艺术观念”以“情”作为切入点,试图辨析其在这一段历史中所体现出的“既内在于、又超越社会主义美术框架的双重特征”,并审视其与当代艺术创作的关系与对话。策展人苏伟以“复议”的方式对既定历史框架及其在不同时期及个体艺术实践中所显现出的持续浮动进行观察、研究,展览通过对50-70年代社会主义文艺中未被充分标识的艺术实践的切片式抽取;1956-1957年及1961-1962年两个在政治上相对松动时期的全景式创作概览;90年代以来本土观念艺术的国际性关联——这三个部分,以“情”为主线勾勒出“1949后”中国艺术实践与政治环境之间复杂、动态的关系。

艺术汇:本次在中间美术馆举办的展览“动情:1949后变局中的情感与艺术观念”延续了美术馆对本土艺术史及思想史现场的研究线索。在策划此次展览之初,如何想到以“情”为切入点展开对这一段历史中艺术创作的回看与反思?

苏伟:这个展览的构思与我在2018年策划的展览“新月:赵文量、杨雨澍回顾展”有关,当时在研究中触及了“抒情性”这一题目在社会主义文艺中的位置问题。这个问题使我开始思考,社会主义文艺的一体化框架(由北京大学的洪子诚教授提出和深化)到底为我们这些后辈和研究者提供了一个什么样的观看视角。对我而言,在这个框架之中存在着一系列辩证:连续与不连续的辩证、创作者身上经验的同质和异质的辩证,以及当研究者去面对时叙述与想象的辩证。

戴泽《王府井南头》70×87cm 木板油画 1959提出“情”作为一个历史课题的切入点,这也与我这几年总体的思路有关。通过完成一些对社会主义文艺框架下创作案例的调查和一些切片式的历史研究,我开始逐渐明确今天开展这样的历史研究的意义,即通过一种近似于“复议”的方法,观察、并进而检验既成的历史话语、历史框架,探索它们如何形塑了我们今天试图摆脱历史的心理要求,以及如何因应了今天我们对于艺术合法性或非法性的想象。“复议”听起来是一个行政概念,也经常在法律领域中使用。我想今天艺术创作和讨论的困境,正需要某种冷峻的目光和生僻的语言,以持续、反复地揭示在潮流之下的、不在舞台中心的、一直伴随的、不断被转译和改造的一些潜在线索和趋势。我把“复议”理解成这样一个过程,即反复地运用叙述和想象辨识今天的艺术与其历史之间的距离,以及形成这种距离的动因。社会主义美术往往被理解成一种在理性的政治原则统摄下的艺术运作形式。这里面的误区是将政治原则视为完全的规定性的表现,同时忽略了“创新”和“实践”在这一原则中的本质地位。如果正视这一长期的误解,我们就会发现,美术与政治之间存在着复杂的互动关系;在这种关系中,不确定性是无处不在的,争鸣也是时刻在发生的,理性的统治原则无法完全赋形在艺术的表达和讨论之上,也没有完全抹杀个人的存在。这也为这种互动增添了很多在所谓规则之外展现出的东西。情感,正是我们可以接近这种真实、复杂的历史地貌的一个关键角度。

“动情:1949后变局中的情感与艺术观念”中间美术馆展览现场艺术汇:应当如何看待艺术创作与情感的关系在中国这一段历史时期中的特殊性及复杂性?它具有何种深入挖掘的潜在可能?苏伟:在准备这个展览的时候,我意识到情感在1949年之后的时空中所体现出的既内在于、又超越社会主义美术框架的双重特征。具体来说,所谓的内在于,就是指相比于传统上我们对情感的理解,即情感作为推动创作的一种个体动力,它在新时代的话语和创作实践中转化为一种超出私人领域的公共性力量。它在社会主义文艺中如何起到于上下之间、他我之际的调动和沟通的作用,也就是说在国家和个体、个体与个体、公共和私人、政治与艺术之间成为一种所谓客观性的力量,成为调动我研究兴趣的一个主要层面。

魏德忠《凌空除险》摄影 30.4×40.6cm 1960-1969而所谓超越,也是在衡量个体的能动性与整个时代之间极为细琐、充满往复、矛盾和纠缠的关系时,进入到我的视线中的。不存在绝对的个体,也不存在绝对的威权。正是在这个意义上,情感具备了超越社会主义美术框架的有限可能性,指导个体对话于自身的社会情境和艺术脉络。冷静地审视艺术家私人领域的情感状态,他们在新旧时代转换之际面临的思想挑战和现实困境,以及他们复杂心曲中流露出的艺术追求,这一层面随着研究的开展不断浮现出来。在展览中,我更多用图像、图像在不同时期的(不)合法性、图像与社会和政治框架的对话等策略性地标识出这一层面,也就是说用图像投射艺术家的心曲。所以这个展览也试图激发观众读图的兴趣。这个展览的艺术家名单和作品力求尽量涵盖一些在主流美术图式中少有出现的尝试和图像范式,可以说希望达到一种片面的全面。他们中的很多人在曾经的美术体制中并不处于中心位置,当然这一点也不构成判断他们创作强度的标尺。更重要的是,这些图像、技法和形式的象征力量糅合了多种源流有自的艺术语言;现代主义的经验、革命创作、中国水墨传统、新时代的创新以及个体层面的探索汇聚在一起,展现出不同的个体路径。

“动情:1949后变局中的情感与艺术观念”中间美术馆展览现场艺术汇:在呈现50年代至70年代,这一在整体上与意识形态及体制最为紧密时期的艺术实践时,展览以“知音与孤独”、“生活常情”、“距离的组织”、“共情政治的驱策”四个版块对其进行梳理,这其中涉及了有关创作环境、题材、方法等多个问题,并渗透了情感在这一特定历史时期的艺术创作中的多个面向,如何从“情”的角度对这一复杂的历史现场进行逻辑编织?请谈谈你的相关思考。苏伟:从情感的公共性角度,当它成为一种调动上下之间、他我之际的客观性力量时,在进行这种运作的时候,情感呈现出象征性的、自我投射的、反讽的、政治性的、想象性的等等非常丰富的面貌。展览二层的四个版块尝试提炼出这些丰富面貌下的几个实践线索。如果我们仔细阅读“知音与孤独”、“生活常情”、“距离的组织”、“共情政治的驱策”四个版块中的文献与创作案例,就会发现它们各自指向了社会主义文艺中未被充分标识与充分实践的层面。“知音与孤独”关注了时代剧变和政治规则在渗透个人生活里层的同时激发出的特有的情感经验;“生活常情”着眼于革命的狂风暴雨之外,温风细雨的日常生活中诸种层面和视觉形式的讨论;“距离的组织”聚焦在开展内部讽刺、“无情”与“有情”之间创作者的焦虑和困境;“共情政治的驱策”呈现了组织化的边疆美术题材实验中叙事和形式主义的张力:所有这些并非是对某种本应实现的缺失的向往,或者对曾经的政治框架的辩护,而恰恰在暗示这种缺失更像是一种本质性的东西,也是今天与这段历史断裂开来、甚至在某种程度上以悖论的方式重新衔接起来的内因。这也提示我们在与这段历史共处、共情的同时,也应实时审视我们作为研究者自身处境的重要性。

“动情:1949后变局中的情感与艺术观念”中间美术馆展览现场艺术汇:“‘情’的现场”这一部分呈现了1956-1957年及1961-1962年,这两个在政治上相对松动的文艺创作时期及期间的实践,并设置了机制、展览、话语三个关键词穿插其中。从展览结构上将它们单独提及、放大是处于怎样的思考?苏伟:如果说展览二层呈现的四个版块更像是对历史地层的切片式的观察,展览一层“‘情’的现场”的部分则尝试一定程度上还原这两个短暂的历史时段中在美术以及文艺领域内广泛展开的机制创新、展览和话语实践,聚焦于其中不同程度涉及情感生产的层面,希望以一个全景的速写,与二层的切片式讨论展开对话。选择1956-1957和1961-1962这两个区间,是因为我们可以从中看到,革命叙事所压抑的部分正是在这两个短暂的时间段中,在机制和个体层面都可以有限地铺展开来,并不同程度地寄付在情感生产之上。在美术界内部,从史料的“政治”角度对这两个政治宽松期的讨论比较有限,很多美术史的讨论会直接从1942年的延安文艺座谈会谈起,来论述新中国美术史的流变。但实际上,在阅读和分析史料中可以得出的结论是,50年代中期在美术界、文艺界发生的种种争论,及其在1961-1962时间段的回响与推进,都以前所未有之力深入、广泛地涉及关于艺术的理念与形式、传统与创新、现代性与当代、再现与批判等等问题。换言之,其讨论的深度和广度与此时已经在诸多层面开展的新时代的艺术实践两相呼应,已不再完全囿于1942年确立的教条性的文艺原则。1956-1957、1961-1962这两个区间带动出的讨论视角触及了社会主义时期艺术创作的诸多元问题,而这种趋势是1942年所认定的“艺术为政治服务”原则不能彻底涵盖的。美术史上的1956-1957和1961-1962因此不能仅仅被看做政治局势变化下的联动反应。50年代初期确立的社会主义现实主义原则在此时受到严重挑战,与此同时,美术体制化全面加强,激进的带有理想主义色彩的文艺号召与忠于真实、着眼于生活整体的创作理念产生激烈碰撞,所有这些都说明,这两个区间奠定了来自于现实主义创作内部的讨论基调和基本的问题框架,直到80、90年代,这些问题仍然回响在美术界之中。

古元《归舟》32×42cm套色木刻1961年

选择这两个区间也是展览叙述的需要。在这个版块中,我运用了大量的文字描述,勾连一些在美术史上并未如此提出过的流变和情态,提供一种情感生产的间接证据,进而通过间接证据和来自图像、影像、艺术语言等等直接证据的碰撞,通过象征、隐喻与事实的碰撞,描述出情感在不同时刻被激发出来、不断打破与重塑、以及脱去感性的外衣而达至创作强度的具体情境。比如展览中呈现的在60年代初开始的一场关于石鲁的争论中,我们就可以发现,当时的讨论框架如何无法嵌套这样一个创作个案的反映。石鲁饱含激情的创作以其超越常人的力度和无时无刻不在进行的创新实践,某种程度上超越了政治和其设定的理论框架。与这个案例一起出现的,是短暂存在过的北京艺术师范学院中一些当时不在舞台中心的画家,包括吴冠中、张安治、李斛等。在一个相对边缘的院校中,他们得以相对自由地开展以创作本体为基点的绘画实践。今天关于这个学校及其教学、创作的文献非常稀少,我们仅可以从他们在风景、肖像、速写和一些日常题材的绘画中揣摩他们在心与手、情与思之间付诸的努力。这两个案例中,情感都以一种溢出于既成边界的形式存在。而在1956-1957部分的一些案例中,我们又能看到情感在塑造主流话语时起到的催化剂作用。

“动情:1949后变局中的情感与艺术观念”中间美术馆展览现场艺术汇:“情感:解析观念主义的一个角度”这一部分聚焦于“情”在中国当代艺术实践中的显现。较之该时期之前的艺术创作,应当如何看待情感在这些颇具观念性的作品中的位置及其所渗透的层面?与此同时,构成这一部分内容的还包括“罗曼蒂克的观念主义”和“‘感觉与情氛’:前苏联的观念主义”这两个小的展示部分,呈现了相关议题在德国与苏联艺术实践中的案例。将这一部分放置于一个国际化的语境中是处于怎样的考量?这是否意味着在当代艺术的语境中我们与世界存在着更多对话、连接的基础和可能?苏伟:我觉得这主要和中国现当代艺术的“框架性”这一特征有关。这个特征在我策划过的几个展览项目中都有提示,比如在展览“想象·主流价值”(策展人:戴锦华、苏伟,北京中间美术馆,2019年)中,我们也曾提出“主流价值”作为一种框架形式,在90年代中国文艺领域的浮现。这个框架总是在变与不变的合奏中或隐或现地出现在不同时刻的历史现场。1956-1957、1961-1962的现场中,这个框架中展现了一种外向的趋势,以及有限地超越自身的倾向;而在90年代以来的观念艺术实践里,这个框架更多地通过与“全球”的联动证实其在场。我在展览中,把情感设定为观察这种框架变化的基准线。展厅的三层并置了本地的观念主义艺术和来自西欧、前苏联的观念主义实践,其中,以西欧为参照系是我们熟知的,而与苏联的观念主义的比较可以帮助我们理解集体主义语境中一些可以互鉴的线索。这一部分呈现的本土艺术案例尽力提示几个特征:比如像愤怒一类的情感,如何关联于对全球艺术机制和商业社会的批判;情感作为一种观念实践方法和一种传达事实、立场的重要手段,如何与宣称理性的观念主义形成张力;情感如何转化为绘画中的感性经验,又如何作为反思90年代以来绘画中的所谓观念因素的桥梁,等等。

刘川《案发现场》15×23cm 纸本水彩 2018艺术汇:从展览中可以感受到,艺术创作中不同的情感面向及表述在“1949后”这一历史时期中的不同显现始终与创作所身处的社会政治环境息息相关,而个体情感与国家所宣扬的政治情感在作品中往往存在着一种黏着、交织的关系。如果说展览意在“回看社会主义时期美术较少关注的一个层面”,是否意味着它更多试图强调、辨析一种源自个体或者说个体情感带动下的艺术实践?苏伟:我觉得个体并不是一种神圣的东西。在1949后的经验中,个体更像一个中间物的形态。在整体的文艺结构中,个体显现为集体主义的产物;在政治风向中,个体必须通过世俗的考量安放自己的位置;在艺术创作上,个体的实践有时候是同质化的,在特殊时刻又显现出独特的潜力;在不同时期,个体相对于其他个体、群体,相对于整体结构所处的位置,又不是一成不变的(比如一个文化官员的同一理念、一个创作者的同一艺术诉求,在不同时期被赋予的含义和开展实践的方向可能是完全是不同的),这里面交糅着各种历史性的动态发展、思想的推陈出新以及历史本身的悖论。西方现代主义中一度盛行的各种个体神话无法适用于1949年后的中国艺术世界。正是在这个意义上,情感生产得以浮现,曾经寄付在个体身上的情感,也衍化出中间物的形态。

图:中间美术馆