来源:artnet

Marian***alencia,《专辑》(2018), 赫希洪博物馆和雕塑园。图片:by Erin Schaff,致谢艺术家

“这个数字看着让人心寒,”艺术家Mickalene Thomas说道,“但它们同时让人们醒悟——问题不在于你是一个怎样的艺术家,而是你根本没有参与进这个系统里。艺术圈仍然是男士的游戏场。”

止步不前

Amy Sherald,《飞机,火箭,和之间的空间》(2018)。图片:致谢艺术家和豪瑟沃斯画廊,图片版权为艺术家所有

一个以改变为主题的商业案例

“Hilma af klint:未来的绘画”开幕现场。图片:by Paul Rudd,图片版权:古根海姆美术馆

公众经常会比艺术圈快一步。“你以为办一场格哈德·里希特(Gerhard Richter)的展览将会成为一场热点,”洛杉矶当代艺术博物馆的前任总策展人Helen Molesworth说道,“其实它不会。但Hilma(的展览)会。美术馆的项目和董事们常受困于自己的滞后性。”

缓慢前行的美术馆

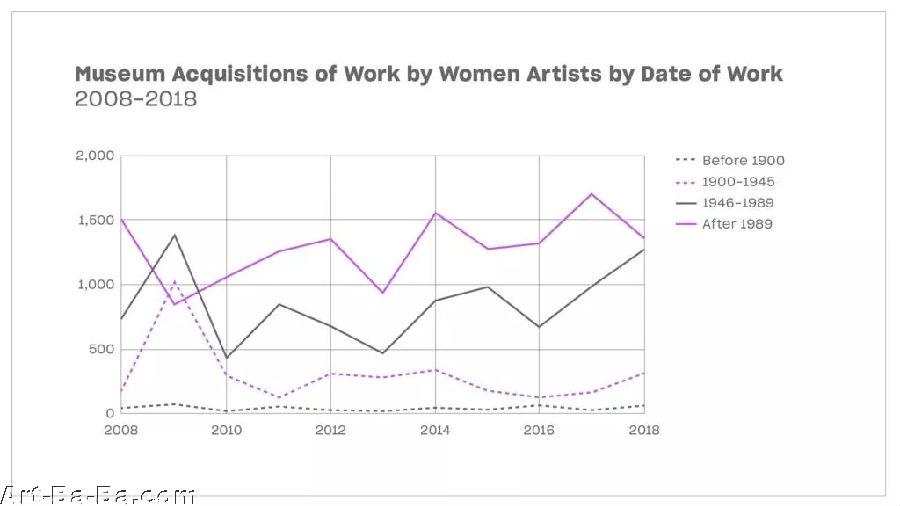

博物馆持有的女性艺术家作品数量(以时间为序)。图片:致谢artnet新闻和In Other Words at Art Agency, Partners

然而,我们的研究还表明,就创造变革而言,机构的类型与其对这件事情的重视度相比并不重要。例如,洛杉矶郡立艺术博物馆(LACMA)收藏的作品横贯古今,但它越来越注重于在永久收藏中的性别平等。在过去的十年中,女性作品占其新增馆藏的16%,比旧金山现代艺术博物馆高4%,比纽约现代艺术博物馆低7%。这两座著名的现当代博物馆都有相似(甚至更大额)的运营预算。

真正的变革需要支票支撑

Barbara Kruger的展览“Belief+Doubt”在赫希洪博物馆和雕塑园的展览现场,2012。图片:© Barbara Kruger. Photo: Cathy Carver

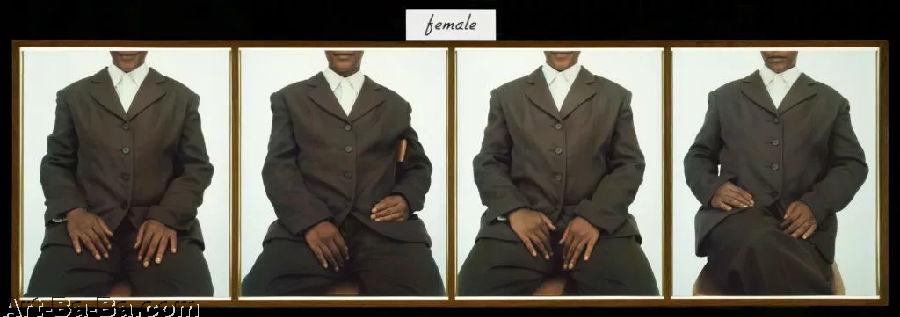

洛娜·辛普森(Lorna Simpson),《她》(1992)。图片:©波士顿美术博物馆

等待游戏

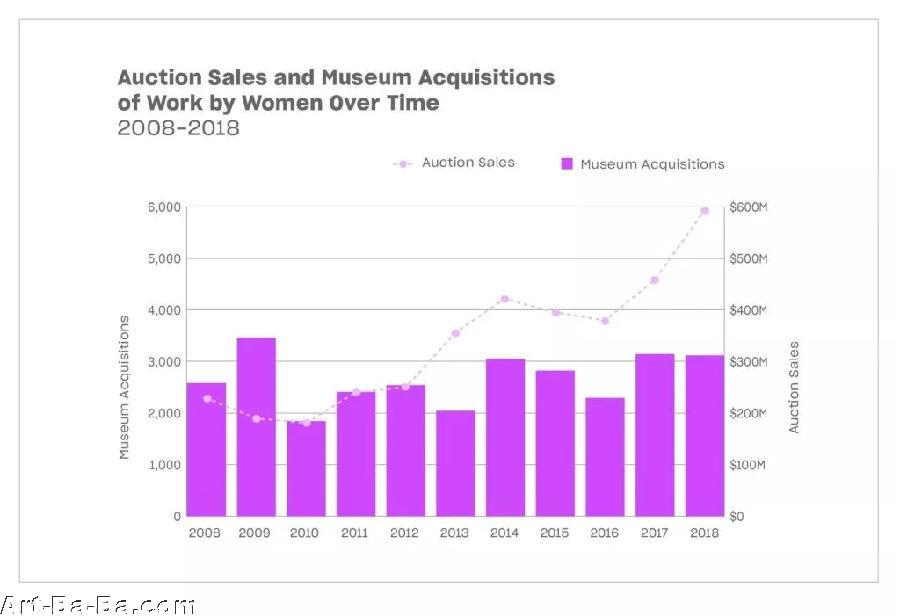

女性艺术家作品的拍卖价格走势。图片:致谢artnet新闻和In Other Words at Art Agency, Partners

艺术家安德烈亚·弗雷泽(Andrea Fraser)表示,统计数据反映出博物馆的公共使命发生了概念性的转变,其中有些博物馆更感兴趣于“最富有和最有影响力的收藏家的品味的大众营销,而不是我们需要教育公众,不应该迎合既定的品味,或是一味瞻仰名望和天才。”

谁在做主?

艺术家Howardena Pindell与联合策展人Valerie Cassel Oliver在弗吉尼亚艺术博物馆的回顾展“有何尚待分晓”(What Remains to be Seen)现场。图片:Courtesy of VMFA

为新事物铺路

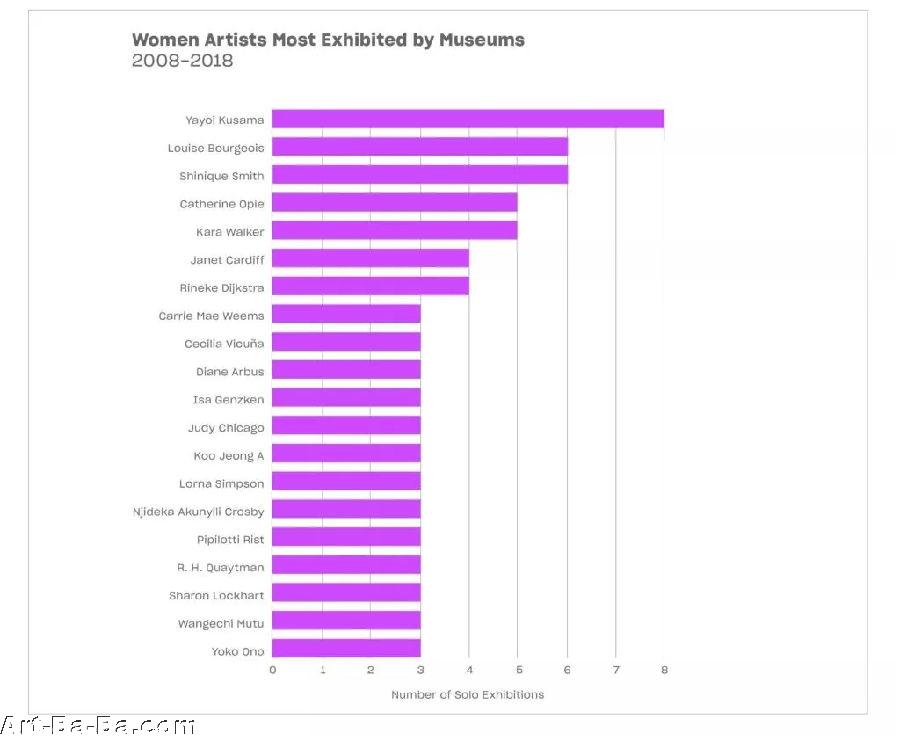

女性艺术家参与博物馆展览的数量。图片:致谢artnet新闻和In Other Words at Art Agency, Partners

这些收藏已经改变了博物馆讲述艺术故事的话语体系。毕晓普说:“直到几年前,我们的超现实主义画廊展出的都是与该运动相关的主要男性人物,没有女性画作。”而如今,博物馆中展出了多萝西娅·坦宁(Dorothea Tanning)和凯·萨奇(Kay Sage)的作品。

配额问题

游击队女孩(Guerrilla Girls),《Do Women H**e to be Naked to Get into the Met. Museum?》(约1989)。图片:Courtesy of Cooper Hewitt

一些博物馆的负责人也表明了立场。摩根说:“我确实相信配额。如果变化没有发生,那就要给自己设定一些目标。”

真实变化与幻象

Carrie Mae Weems,《I Looked and Looked to See What so Terrified You from the Louisiana Project》(2003)。图片:Courtesy of the artist and the Nasher Museum at Duke University

洛克斯说:“解决问题的第一步,是承认我们实际处在什么位置,而不是我们认为自己在哪里。这样才可以开始进行真正的变革。”

来源:artnet

艺术界女性报告②:生孩子,是否意味着职业生涯的终结?

性别与权利平等,是长期以来的重要社会话题。3月8日是联合国妇女权益和国际和平日,近期,artnet新闻将以艺术圈女性生存状况为主题,陆续推出一系列特别报道——“artnet艺术界女性报告”。

有的人说,她们经历过的歧视是非常直接的;有的人则说,她们受到的歧视暗藏在这个人们常常忘记“男人们也是父亲,母亲们也是工作者”的父权社会中。

尽管有无数研究论证,足够的产假将给雇佣双方都带来好处。但不管是艺术界还是其他领域的许多公司,在产假上都遵循“少即是多”的原则。去年的国家收入调查指出,在现今的美国,只有18%的女性得到带薪产假。马萨诸塞大学阿默斯特分校2014年的一份研究显示,母亲们每生育一个孩子就会失去4%的收入,与此同时,同等资历与职位的男性工资则上涨6%。

这些问题在艺术界似乎更严重,由于大量非营利机构和小型私人企业没有人力资源部门,艺术家与自由职业者们(策展人、撰稿人、工作室助理等)往往没有员工福利。虽然1993年**的《家庭和医疗假法》保障了所有雇员有得到12周无薪假期的权力,但少于50人的企业并不在执行范围内——而大部分艺术行业的公司与机构规模都小于50人。

即使在如此没有保障的大环境下,艺术行业也从不缺高教育水平和高投入意愿的人才前仆后继地投身其中。但慢慢地,已有越来越多父母开始为自己发声,争取应得的权益。

艺术宣传人士Tiana Webb Evans和女儿Maya在新美术馆(New Museum)

HR还是无HR?

调查者指出,雇主向新手父母提供带薪产假或其他福利是有相应商业回报的。研究显示,获得带薪产假的妇女,在一年内愿意回归工作岗位的意愿较没有者高出93%。在雇主愿提供更优厚的育婴假待遇后,离职率也会大幅降低。

举例来看,谷歌把育婴假从12周延长至18周后,新手母亲的离职率降低了一半。谷歌前人力部门高级副总裁Laszlo Bock在他2015年出版的著作《重新定义团队:谷歌如何工作》(Work Rules! Insights from Inside Google That Will Transform How You Live)中表示:“当我们真的坐下来算这笔帐后,发现这样做毫无损失。让一名母亲休假几个月的开销远远小于招聘和培训一名新员工的开销。”

但在艺术界,有这样觉悟的公司十分罕见,许多大机构(比如美术馆)虽然有明确的育婴假规定,但福利内容差距很大。从伦敦到洛杉矶再到纽约,不同地域的福利和规则也千差万别。

在我们调查的所有博物馆中,洛杉矶现代艺术博物馆拥有最强大的育婴假福利:母亲可申请的无薪假最长达28周,父亲为12周。父母双方都可向州政府申请全薪补偿。

纽约州政府2018年颁布的《带薪家庭休假法》提供的福利保障涵盖了所有规模的私人企业。法案规定雇主为新手父母提供10周55%薪水的带薪假,2020年提高至60%。

在惠特尼美国艺术博物馆工作的新手父母可得到4周100%薪水的带薪育婴假,还有6周的带薪病假。馆方声明称:“我们十分乐意让员工花更多的时间在家庭中,尤其在像迎接新生儿到来这种重要的时刻。”

尽管如此,这少于三个月的育婴假长度,与其他大部分发达国家相比实在还是杯水车薪。

情况在中小规模的画廊只会更加糟糕,相关规定只会在有需要时才临时设立。Jack Shainman画廊总监Elisabeth Sann表示:“产假的相关规定在这些画廊中简直如同神秘领域,你只能寄望于雇主的同情心。”她所在的画廊直到她怀孕了才制定出产假规定。她最终得到12周带薪产假并使用了三周的病假和休假份额。

对于画廊主们来说,情况也颇为棘手。纽约画廊主Rachel Uffner几乎刚生产完就回到了工作岗位。她表示:“无论是决策和内容都由我一力承担,休产假几乎是不可能的事。”好在身为雇主,她相对有更多的自由度:“我的工作时间倒是灵活的。”

Sean Kelly不久前刚给了员工Lauren(也是他的女儿)三个月的带薪产假,她对此待遇感到满意。她表示:“身为英国人,Sean对待产假采取更接近欧洲的态度(对健康保险、退休政策等也是如此)。”但这还是比不上欧洲国家,英国政府规定,母亲在选择休一年产假后还可以回到工作岗位,但不是所有假期都带薪。

在许多国家,新手父母并不需要顶着压力跟雇主谈判,但很多美国父母却因为产假对雇主感到亏欠。Holly Shen于2013至2018年间在布鲁克林音乐学院担任视觉艺术总监,在得到12周无薪产假后表示,休产假时或多或少感受到随时待命的压力——虽然个别职位的确有这种需要,但事后思考一下却也有种被剥削的感觉。2017年,当她怀了第二个孩子时,她已有了更多资历,也因此得到了带薪产假。

虽然如此,她表示:“争取权益的负担依旧在每个妇女自己的肩上。”她现在的雇主圣何塞艺术博物馆并不给新手父母提供带薪假。她说:“即使身处管理层也看不到清晰的解决路径,这让我很苦恼。”

2019年巴塞尔艺术展,Elisabeth Sann正怀着她第二个孩子,站在一幅Nina Chanel Abney的画前

这是一个吸血鬼行业吗?

许多女性感到,艺术行业总在或多或少地排斥着有家庭的人。作为三个孩子的母亲,艺术经纪人Tiana Webb Evans表示:“我说这是个‘吸血鬼行业’,因为在这个行业里,很多机会只在晚上的社交场合中,或外地出差时才会降临。”

这样的情况对父母们无疑是十分不利的,而这当中,妇女又总是承受着更多的负担。艺术家Catherine Opie表示:“看到男性艺术家可以永远精力旺盛地投入创作,因为家里有太太照顾孩子,我简直太嫉妒了。” 她养育着一个儿子和一个继女,与同为艺术家的妻子Julie Burleigh表示双方对半均摊着养育的责任。她说:“这不是钱的事,而是陪伴,陪伴才是做父母最重要的责任。”

许多妇女还发现,在这个环境中想要维持曝光度是非常困难的。Elisabeth Sann去年刚结束产假就参加了巴塞尔迈阿密海滩艺术博览会,她说:“回想起来,飞去那边真的太疯狂了。但我不得不去,我不想因为自己没有出席而错失重要的机会。”

也就是在那次出差中,她发现自己不得不停止母乳喂养,因为要兼顾这两件事几乎不可能。她回忆道:“我联系了会展中心,问他们有没有专门给妈妈哺乳的房间,但没人回答我。我不得不把吸奶器和装满冰袋的冷藏箱带到会场,寄存在大衣寄存处,因为展位上不会有衣柜。然后寄希望于洗手间里能找到插座。通常会展期间,我连吃饭和上厕所的空都没有,但这次我必须挤出3个20分钟的空档。另外,除了开幕的几小时,还有早餐会议、晚餐和各种聚会。离开了酒店房间,至少18小时才能回来。”

隐形的问题

关于何时、在何处吸奶的苦恼,是接受我们这次调查的妇女中最常听到的。吸奶每天需要花数小时,间隔时间必须固定,过程可能吵闹又混乱,也不适合在卫生间进行,这些难处是没有哺乳过的人很难了解的。

Shen说:“我真希望我的工作环境能对哺乳相关的需要给予更多的资源和的支持。”因为她感到,同事们对于她不时离开去使用吸奶器的行动,流露出“埋怨和厌烦”的神情。

“人们不理解,当母亲们结束产假回到工作岗位,不代表哺乳期就结束了,她们的人是回来了,但还需要吸奶。”二月刚产下一子的惠特尼美国艺术博物馆策展人Rujeko Hockley在双年展期间说到这个话题,“根源肯定在于公司对待家庭的政策。吸奶的时间是定好的,是你身体内部的机制,取决于上一次哺乳的时间,不是人们认为的那样灵活,根本不由我来控制。”

由于以上种种,Hockley和其他在惠特尼美国艺术博物馆工作的母亲制定了一份能照顾到各自使用吸奶器时间的日程表。馆方也专门腾出了有水槽和冰箱的哺乳室。Hockley表示:“我认识有艺术界的同僚不得不在杂物间或者卫生间使用吸奶器,这样真的不卫生。”

纽约市2018年颁布的法律规定,凡是4人或以上规模的公司,必须给员工专门的哺乳空间和时间。但大部分州和城市没有类似规定。联邦法律只要求雇主给员工提供一个非卫生间的隐密空间进行哺乳,也就是说经理办公室、一个屏幕后面的角落、杂物间甚至一个帐篷里都可以。

世上最不稳定的职业?

艺术家们通常得不到任何育儿福利或健康保险,是行业内最脆弱的群体之一。随着孩子的到来,很多艺术家得花更多的时间,兼职做别的工作,才够带来更稳定的收入,因而不得不减少创作的时间。

2001年,编辑《Mother Reader: Essential Writings on Motherhood》的艺术家Moyra D**ey说:“我发现儿子的需求和我工作的需求一直在激烈地拉扯着,挺孤立无援的,尤其在头几年中。”D**ey开始读一些文章(而后这些文章发表在了她的书中),并在该书的介绍章节中写道:“我试着靠阅读打破孤立无援的状态,激励自己不断前进,做得更好,却又惊奇地发现书中的内容仿佛是我自身经历的写照。”

由于艺术家的工作模式不是传统的朝九晚五,他们也常常成为在育儿需求中妥协更多的那一方。已是6个孩子父亲的艺术家Nicholas Galanin说:“孩子还小的时候,我常常白天在家看孩子,晚上工作至深夜。那真是一项挑战啊!我每天从晚餐后工作到凌晨2点,第二天早上7点又要起来看孩子。”

即使是最成功的艺术家们,也表示事业上的追求有时需要向稳定的经济保障妥协。Opie表示:“我不想把养家的指望寄托在艺术市场上。”所以她也在教书,从兼职教授做起,现在已是加州大学洛杉矶分校的终身教授。“教书一直都是我做父母的保障。因为就算我的创作得不到市场认可,也总归还有份提供健康保险的工作。”

现在,为了帮助其他母亲减轻负担,Opie给自己刚刚做母亲的助理们提供了福利,她们可以带孩子来工作室。她说:“我知道当妈的辛苦,把婴儿扔给托儿所,放心去工作是件很困难的事。”她在自己的工作室辟出了专门换尿布和给小孩呆的空间,这样她的助理们就可以把半岁前的孩子带过来工作。她补充道:“效果非常好。”

一场还在进行的战斗

即使艺术工作者们用各种方式试图兼顾家庭和事业,但许多难处仍然无法解决,孕妇歧视依旧是一个严重的问题。

Sann回想起在画廊亲身所见的情况:“孕妇和母亲们是不会被机会眷顾的,我记得听到画廊主议论一名孕妇的饭量,并暗示她长胖了。”

联邦和州法律都禁止对孕期妇女的歧视,纽约市人权法还特别指出,看护人员也属于被保护人群(这在大部分州的法律中并不常见)。美国的求职者没有义务向招聘的雇主告知自己怀孕,以防招聘过程中可能出现的歧视。

Shen在这件事上就被上过一课,“当时,我正向多个画廊求职,一旦我提到家里有需要照顾的婴儿时,对方瞬间就不愿雇佣我了,”她还说到,“我常被这样告知——‘这份工作需要时间上的充分灵活性,所以这对你来说会很难。’逐渐地,我就不再在专业里领域里告诉别人我是一名母亲了。”

Shen的描述和Columbus对MoMA PS1的指控非常相似。在那起案件中,Columbus表示,一开始馆方向她提供了行为艺术部门副策展人的职位,在商量完薪水和工作开始日期后,她透露了自己有新生儿的事,馆方首席策展人Peter Eleey随即回应道:“为何两个月前你没有早告诉我?”而几天后,馆方首席运营官在给她的信中写道:“我们很遗憾不能因为你修改该职位条件。”

Columbus表示她依旧在承受着这次事件的后续影响。“当MoMA PS1对我产生歧视行为后,我离开的不只是一个工作岗位,而是整个职业道路。”她补充道,“在纽约,行为艺术策展人的职位很少,而且它们不是非常初级的职位,往往需要非常多的经验。”

早些时候的和解条款中,馆方被要求“必须遵守反歧视准则,并作出规则上的调整。”

不过,MoMA PS1的发言人在一份声明中表示:“我们一直以来为员工提供的是充满尊重的工作环境。我们从没有、也不会在雇佣过程中歧视孕妇、监护人、任何性别或受法律保护的人群。无论在工作实践还是规则上,我们一向遵纪守法,不需为这次和解作出任何调整。”

在问到馆方与Columbus两份声明中的矛盾时,发言人没有作出回应。Columbus坚持表示她没能等到妥善的和解条件,“MoMA PS1最终同意设立保护雇员的相关条款,不管馆方如何声称自己的做法很完善,但他们从来没有将这些条款白纸黑字写明白。”

现在,她依然在求职,“我并不是个无名小卒,从事过20年的编辑工作,媒体行业也散播了我在求职的信息,但目前为止,只有一个在纽约的雇主来找过我。”

*更新:在本文发表后,Nikki Columbus发来了一份她与MoMA PS1和解条款的摘录。摘录显示,馆方的确同意了在这起案件后为雇员调整了反歧视条款,内容如下:

**本文由in other word与artnet新闻联合呈现,以上故事来自一份针对女性艺术家在美术馆与艺术市场生存现状的调查。

***您是否也在职场中遇到过类似体验?欢迎在留言中与我们进行交流。

文丨Rachel Corbett

译丨Ceci Mengyin Wang