来源:烟囱PSA

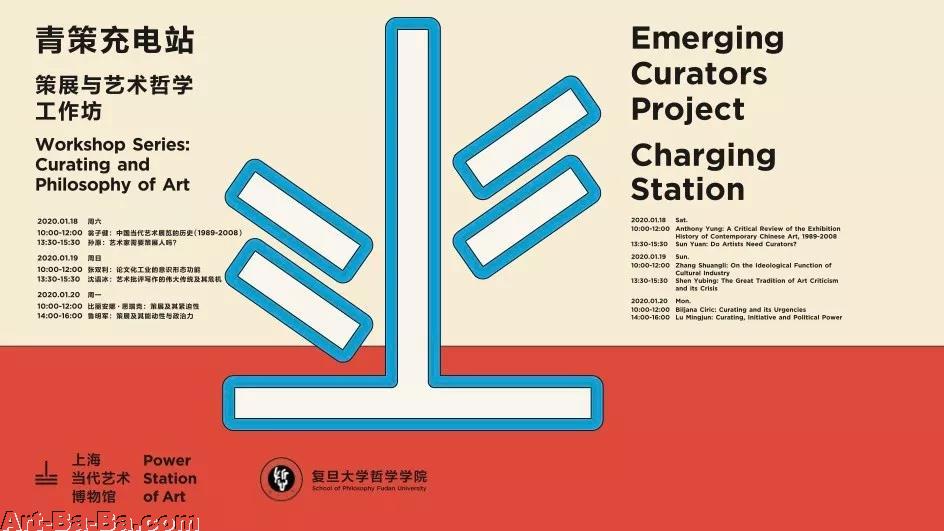

在这个特殊的闭关期间,“烟囱PSA”将不断借助清晨阅读与深度回顾为大家蓄电。今天,我们将为你奉上今年1月举办的“青策充电站”之“孙原:艺术家需要策展人吗?”的工作坊实录。

对于“艺术家”、“策展人”这两个流变的概念而言,他们之间的关系一定是不确定的并且一直在发生变化的。围绕这个题目希望讨论以下问题:艺术家会经历哪些不同阶段?艺术家在面对艺术时的思考方式与策展人有什么不同?他们各自的思考起点、身份焦虑是怎样的?今天的艺术家与策展人,与过去相比发生了哪些变化?今天的艺术家在什么程度上需要策展人?哪一类的艺术家需要哪一类的策展人?艺术家希望策展人变得更怎样一些,策展人希望艺术家变得更怎样一些,或者策展人跟艺术家怎样才能一块儿更怎样一些?

青策充电站工作坊现场。

作为“艺术家”的艺术家:艺术有一个好处就是不需要正确

大家好,我是孙原,我今天要讲的题目是“艺术家需要策展人吗?”。我的自我定位是“艺术家”,我其实不太懂哲学。我觉得哲学和艺术的关系或许有点类似精神病学和精神病人的关系——研究学问需要研究对象。我其实觉得自己不太有资格给大家讲课,今天我坐在这里或许对于学习艺术和哲学的朋友们来说更像是一个研究对象,大家也可以观察我。我说的内容不一定对,但艺术它有一个好处就是不需要正确。当然如果你对我讲的内容有疑问或者质疑就随时讨论,咱们可以互相指教。

今年,我在参加威尼斯双年展的时候顺便前往了佛罗伦萨和罗马的美术学院做讲座,借此机会也和从国内过去学习艺术的青年留学生进行了交流。交流的过程中,我发现了一个问题,这些学习艺术的年轻人(其中很多人学的是当代艺术)特别希望能够了解艺术到底是怎么回事儿。他们在西方古典艺术的发源地学习,似乎离艺术很近,但是又搞不懂,感觉就像隔着一层窗户纸。他们提出的问题都挺简单,我能感觉到他们在学习的过程中缺乏一种创造性思维。实际上学艺术并不是学成之后才成为艺术家开始创作,而是在学习的过程中就要创造出方法,这个方法不一定对,但它能够帮助到自己。一个对的东西往往没什么用,真理就是一句很正确的废话。无论是作为艺术家进行创作、还是作为策展人策划展览、或者作为学者来撰写评论、研究艺术,大都是在通过创造某种方法去思考一件事。

孙原&彭禹,作品《难自禁》于2019威尼斯双年展现场,视频截图

我主要为大家准备了三个作品的视频。第一个是我们2019年参展威尼斯双年展的作品《难自禁》,这个短片还原了布展的过程。2016年的时候这件作品曾经在古根海姆美术馆完成过一次,其实最早的想法就是让一个机器人不停地工作,机器人会以机械臂阻止地面上的液体向外流动。刚开始我们不希望采用这种把它封闭在一个玻璃柜里的展示方式,但是机器人的力量非常大、速度也快,美术馆要求作品必须跟人隔离,防止有人会走到机器跟前受到伤害。所以,最后这件作品展出时就整个被玻璃圈起来,等于它在一个车间式的透明封闭空间里工作。地上的液体是一种可食用的增稠剂,加上了色素。它的基本原理就像是瓶子倒了后水流到桌面上,你会下意识地用手去阻挡水的流向,暂时把水圈在一个安全范围内,防止它流到地上。这件作品就是通过一个可以来回转的、机械臂前端带刮板的机器不停地工作,将周围的液体控制在一个范围里。

孙原&彭禹,作品《亲爱的》于2019威尼斯双年展现场,视频截图

这是我们在威尼斯参展的另外一件作品《亲爱的》。

孙原&彭禹,作品《当看不再是⼀种选择》,视频截图

2013年的时候我们在乌克兰基辅的平丘克艺术中心有一个项目《当看不再是⼀个选择》,我们在艺术中心里做了一个训练基地,训练武器的使用方法。最初我们希望邀请国内的人去那里参与,但是在实现上遇到了许多困难,最终我们决定在乌克兰当地征集志愿者。当地人的参与热情非常高,报名的人很多,最终有18名志愿者通过政审参加了这个训练项目。主要的训练内容是参与者蒙着眼睛拆装武器,这个过程由专业的部队教官来指导。训练了一个星期后,大部分人能够在一分多钟的时间里完成一次拆装。每周四还有一节课是由乌克兰的武器专家教授各种武器的使用方法。这个训练营计划持续半年,但是实际上只持续了几个月,这样的项目能在美术馆里实现还是不太容易的,主办方也是向政府申请后获得批准,而且还在美术馆里建了一个大笼子。出于安全考虑,所有想要体验这件作品的观众都得先检查**,并完成登记。这个计划完成之后大概过了半年的时间,乌克兰就发生革命了,展览举办地附近广场上的列宁像被推倒了。当然这不是我们造成的。但是革命发生后我突然能理解为什么当地很多人有热情去报名参加这个训练项目,就是他有这样一种渴望。我觉得还挺有意思的吧,这是一种契合。

作为“策展人”的艺术家:不在图像中行动

作品创作之外,我也策划过展览。五年前我在北京的三个比较大的艺术空间(常青画廊、佩斯画廊、唐人当代艺术中心)策划过一个名为“不在图像中行动“的展览。这个展览并不是一个即兴的展览。

现在的展览方式很多,有一些自我组织式的,或是带有某种命题式的,比较即兴的,还有一些可以在公共媒体平台上通过非常轻盈、小规模的方式呈现。当初我在构思这个展览时,围绕展览方式思考了很长时间。其实我年轻的时候对艺术挺感兴趣的,我愿意看展览,也愿意去参加展览。当时我就住在798里面,那儿每天都发生很多展览,一周几十次开幕。我看了一段时间后就再也不看任何展览了。在很多年里,中国的年轻艺术家,他们呈现出一种越做越像当代艺术的艺术——首先是他们很会做装置也很会布展,作品里大量使用了影像和现成品,极具抽象感;作品的制作感和完成度都具有今天的当代艺术的样子。当时我就觉得,这种作品跟艺术家之间有什么关系?假设这个世界上没有画廊、美术馆,也没有当代艺术这件事,你到底是干什么的?你会搞这个现成品吗?你会把桌、板凳、电线放在一个展厅里面,然后起一个名字,你会干这件事吗?我特别怀疑这一点,就是艺术家到底是干什么的。我们每天都在做艺术、做展览,也不思考自己为什么要做,做它是干什么,好像仅仅就是因为自己上了艺术院校。此外,今天的当代艺术似乎不做现成品就不算搞当代,不做多媒体就不算是今天的艺术。我对这些挺有疑问的,所以我也找了一些艺术家来了解。

“不在图像中行动”展览现场,图片源自hi艺术。

当时有一群艺术家聚集在一个叫黑桥艺术区的地方,我了解到他们在做的东西,有的不是很成熟,但是我的目的也不是为了让他们展现成熟。我们觉得他们应该展示在生活中进行的有趣尝试,未必是作品。展览最后大概有三十几位(组)艺术家参展,最后采取了一个统一的方法,给每位艺术家一个视频来讲述自己干了什么。如果艺术家有证据,或者做了什么东西也可以搬来展出。但是它的目的不在于这些文献或做了什么“作品”。这个展览里也包括了李永斌、赵半狄在内的艺术家,我觉得他们具有一种类似的状态。

这个展览在当时还是反响挺大的,很多年轻的艺术家前来观展,也受到影响,并给予了我许多反馈。但我觉得这个展览的主要作用还是让大家反思艺术的目的是什么。虽然展览过后,这些艺术家好像并没有沿着这条路走下去,有些又去做那种当代艺术,我觉得挺可惜的。但是,是不是这种形式一定要在很多艺术家的创作当中去延续?其实我觉得没必要。像这样的展览,它就是让艺术家退出自己的人设,回到一种基本的原始的状态中去。在一个艺术家他整个的艺术生涯里面,无论你对他有一个什么样的启发或是联想,你最终提示的可能是不要忘记艺术里面最重要的东西,而不是让他去延续某一种形式和方法。

艺术家VS策展人

青策充电站工作坊现场

回到今天的题目,艺术家肯定需要策展人,但是艺术家需要跟策展人一块儿干什么,怎样配合?在这里我们集中讨论的是学术意义上的策展人,而不仅仅是能找到钱、找到资源的策展人,后者更类似于电影制片人的角色,很大程度上他们在做的是行政工作。当所谓“独立策展人”这一身份出现后,他和艺术之间是什么关系?艺术家和这类策展人之间形成怎样的交流?

我认为简单说来可以分为两大类,一种是总结型的,另一种是共同生产型的,这两种工作方法并不分高下,有的纯粹一些,也有的类似这次“青策计划”中张营营的展览,既有总结性也带有生产性。共同生产型的策展,往往艺术家还没做作品,或者还没做出策展人想要的作品,这时策展人的工作会为艺术家提示路径或者帮助他实现创作。在这种共同生产的过程中,比较不理想的方式是命题创作,比较理想的方式是艺术家能够在策展人的介入下退出自己的既有人设,去尝试一个新的方向。

PSA“青策计划2019”之“平行,似存在,未完成:行进的艺术工具”展览现场。

艺术家和策展人都作为知识的生产者,两者间的区别在哪里?我认为根本在于他们在知识阶梯上所处的位置不一样:艺术家处在初阶阶段,决定知识如何出现,他生产的是私有知识,面对的是“无”;策展人处在一阶知识的生产阶段,他不生产私有知识,而是关注到了艺术家在生产的这个事实,他在触及私有知识的基础上决定了一阶知识如何出现,因此策展人生产的知识不是私有化的,是与艺术家共有的。

当代出现的独立策展人,在关注艺术家的同时也注意到其他人对艺术家的关注,这就相当于策展人的“策”不但是在策划这个艺术家,同时也在针对其他策展人产生某种策略;在给这个艺术家定位的同时,也在与其他的定位方式进行区别。以上可以理解为策展人进入了二阶知识的生产阶段,在这个阶段我们可以看到一个策展人的特殊性。

处于三阶的策展人还会进一步思考历史性的维度:我做的事情在艺术史或展览史的发展进程里意味这什么?这个想法是否曾经在艺术史上出现过?对将来的艺术现象或线索是否会构成重要的影响?如果这个想法曾经出现过,或者它好像对之后的艺术脉络构不成重要影响,这个时候还做不做?这是需要策展人思考的一个维度,也能够由此评判策展人够不够优秀。

当然,知识生产处在一阶、二阶还是三阶的位置并不直接决定策展的优劣,具体还得看在这一阶段生产的知识是否有效。类似地,艺术家也需要知道同时代的艺术家在做什么、需要考虑历史维度——但不是绝对的——只埋头考虑私有知识生产的艺术家也存在。这里仍然说到艺术家和策展人的根本性区别,即便二者对于知识的生产都处在三阶的位置,艺术家的生产归根结底还是私有知识。那么对于艺术家而言,什么时候需要策展人的介入?需要哪种介入方式?我说得功利一些,只有当策展人处在与艺术家不同的知识台阶上,这个时候策展人的介入才是特别有价值的。

我们注意到许多个展的策划,如果艺术家自己的总结梳理能力强一些,他其实根本不需要策展人的角色;很多的双年展或者官方机构举办的群展,只是简单地进行命题归类,没有生产任何比艺术家的创作本身更高一阶的知识,这个时候策展人和艺术家处在同一阶知识水平上,跟艺术家自己介绍自己也没有区别。策展人介入艺术家工作的时候,至少应当具备了一阶或二阶的知识,也就是认识到艺术家的价值,同时看到其他艺术家在做什么,甚至看到其他策展人怎么评价这个艺术家,最后相应采取了什么对策。而一个拥有三阶知识的策展人对于艺术家而言就像是电影监制的角色,他可以在艺术家沉浸于私有生产的时候去提醒或提升他的问题意识和表达策略,甚至直接影响艺术家去跳脱出既有人设,去尝试全新的、不同的路径。

奥登伯格(Claes Oldenburg)在展览“当态度成为形式”中展出的装置作品,图片来源于网络。

我刚才说得很抽象,为了把这事儿说得尽量清楚一些,可以举一些具体的例子。今年“青策计划”里张营营的展览,王鲁炎之前也提到过它与“当态度成为形式”这个展览的关联性。为什么说1969年哈罗德·泽曼 (Harald Szeemann)策划的这个展览很重要,公认的一点是哈罗德·泽曼在这个展览里确立了“独立策展人”的身份和工作方式。作为一个艺术家,我看到这个展览的特点是,展览里艺术家所呈现的个体特征并不是那么强,如果你把作品的作者名单打乱或互换似乎也成立,每一位艺术家都没有走到个人叙事那一步。还有一个特点是,这个展览结束后,很多的艺术家并没有以此为出发点继续在同一方向上发展。比如,大家所熟知的奥登伯格(Claes Oldenburg)在这个展览里展出的装置作品,和他之后波普化的雕塑语言是完全断裂的。哈罗德·泽曼作为这个展览的号召者,将当时还是一群毛头小伙的、未来的艺术大师们聚集在一起,通过这个展览来反对当时已经僵化的形式主义、抽象表现主义,他促成了这样一种局面:所有的艺术家,无论是已经有了成熟的人设(如博伊斯),还是正在探索自己的道路,在这个展览里都退回到了一个非常基础的界面上,并且在这个基础的界面上,艺术家们完成了一次非常同质性的探索。为了反对当时已经僵化的抽象表现主义、极简主义以及走向文字主义的概念艺术,反对这些一开始为了推翻艺术形式所采取的强硬手段的过快形式化,策展人泽曼在这里提供了一个说法——“活在脑子里”,通过一个空间——伯尔尼美术馆。比起实体意义上的展示空间,我认为泽曼在这里是为艺术家提供了一个思考的起点,一个“无”的空间。艺术家也马上采取了相应的行动去呼应他的号召,他们使用最少的、最初级化的材料去生产作品。值得注意的是,在这个阶段激浪派已经开始使用电视机这样“时髦”的电器进行创作,而泽曼和艺术家在这个展览里回归到了更原始的材料。

我试图去分析在这个展览中艺术家呈现出一种同质性趋势的原因。假设整个艺术史的发展是在一个巨大的封闭空间内进行,这个空间内没有电也没有光,只有一扇窗。最初所有的艺术家都聚拢在唯一的窗口前,试图表现自己从窗口里看到的东西。后来有人发现,如果把窗户擦干净一些就能观察得更清楚一些,画得更立体。再后来有人利用光学原理更好地提高明锐度和分辨率,玻璃被换成透镜、广角镜,又有人通过光的折射看到更多色彩。逐渐地,艺术家们不再满足于直接描绘外面的“象”,而是通过改变棱镜和滤镜的技术使用,实现表现上的突破……直到有一天这个窗口被照相机彻底堵上了,艺术家不甘心,寻找新的突围方式,玻璃的功能已经被照相机代替了,这块玻璃在空间里的意义是什么呢?有人说“我向你展示这块玻璃吧”,于是就有了现成品。到这个时候,空间里唯一的窗口已经被堵死,这个空间成为了“无”。哈罗德·泽曼在此提供了一种意识,在你的脑海里艺术又回归到了初始状态,是“无”,这个时候要做什么?

我们可以想象一下,当一个盲人进入这个“无”的空间会先做什么?如果是我,第一件事决不是做自己真正想做的事情,而是先对这个空间进行试探性的探索,即一种勘探工作。有趣的是,展览的第一件作品是一个砸进地面的大铁球,而地面正是你进入空间后第一个接触到的元素。这个展览的很多作品都呈现出一种“刚刚迈入一个空间所做的探索性尝试”的状态,它们甚至都不怎么“艺术”。还有很多关于“测量”的作品:题目里面出现了测量,材料里出现了尺子。在测量空间之后,还有对墙面材质的置换、对边界的探索、对张力的感知、空间局限性的提示、对外部空间的想象以及对空间的直接占有。在这样一个展览里,艺术家对空间的探索愿望、掌控欲望在这些同质化的作品里体现得很强烈,这样的方法在后来的许多当代艺术作品里再次出现,因此我们会感觉到对这些方法很熟悉,甚至我在描述这些作品的时候完全不需要图片,大家就能想象得到。

当然,这个展览最关键的作用还是在于策展人让艺术家放下了自己的既定人设和路线,共同探索,开启了当代艺术的一个崭新的发展方向,向着语言更丰富、更深层、更高阶的叙事发展,阻止了现代主义时期为了打破传统艺术所采取的极端方式的过快体制化。这是我认为这个展览在策展人与艺术家两方面,之所以经典、重要的原因。

我在摘要里还提到了一个问题,艺术家的身份焦虑是什么?艺术家为什么会产生身份焦虑?可能和德波顿所说的广义上的身份焦虑不完全是一码事,但有重叠的部分。比如一个同时在美院任教职的艺术家,当他停止艺术创作的时候,他还有一个职称,这个职称似乎在体制当中给他标定了一个技术拥有者的身份。然而对于一个职业艺术家来说,假如你没有在创作,或者你有想法但作品还没创作出来,这时候你是什么?虽然今天有一种自由职业者,不需要上班,不需要职称,不需要体制上的认定,但他确实通过某种方法挣到钱,这也是一种认定。艺术家的问题就在于,他既没有搞创作,也没挣着钱,这时候怎么办?其实这也是很多年轻艺术家在问我的问题,他心里会有这种关于“人设”的焦虑,关于在社会的坐标系上找到位置的焦虑。这是一种比较常规的焦虑,即德波顿所说的身份焦虑。

我觉得一个艺术家真正的焦虑不在于社会意义上的成功与否,对于当代艺术而言,当艺术家的技术优越感被取缔之后,艺术家生产的私有知识如何跟艺术史之间去寻找一个自洽的关系(即使这种自洽是带有对抗性的),或者艺术家的意愿如何跟艺术之间形成自洽,这才是对艺术家而言比较要命的问题。这个问题在策展人身上也一样。焦虑虽然在今天是一个特别烂俗的词,但它反映的本质在于你真正面对的问题在哪儿,你的焦虑才在哪儿。你找了一个虚假的学术问题,其实根本不在意、不困扰,该吃饭吃饭,该睡觉睡觉,那么这个问题并不是你焦虑的根源。

Q&A:艺术是可以穿透知识的

青策充电站工作坊现场。

学员:我很好奇艺术家和策展人之间的张力,是否有时也是一种具有争夺性和竞争性的关系?如果艺术家和策展人共同呈现一个展览,在进行展览的书写时两方产生矛盾,或者策展人对于艺术家的风格、流派在艺术史上的定位与艺术家本人无法达成统一的时候,以谁的意志为优先?是艺术家说服策展人还是策展人说服艺术家?

学员:顺着这个问题也想进一步提问孙老师,作为艺术家,当作品完成、离开创作者自身的话语体系、进入到你认可的公共展示空间中去的时候,你会以什么样的心态去看待策展人包括观众对你的作品进行的再解读或者知识再生产,尤其是当这种解读与你本身想要表达的意思可能存在较大落差的时候?

孙原:我觉得保持误解对于艺术家来说非常重要。我今天说的所有的话都有可能是错误的,对于一个学策展专业的人来说可能是非常业余的。我觉得这个错误就挺好的,艺术家和策展人之间(实际上在这里策展人就代表着一种权力),包括跟资源之间、跟观众之间,与其达成共识,不如保持误解。作为艺术家要清楚自己的人设是什么,如果你怀着一个辩手的心态想要与策展人一争高下,那你的作品应该是你的辩论。如果你是一个艺术家,那么艺术是可以穿透知识的。今天我说了这么多关于几阶知识的讨论,其实艺术家可以知道,也可以不知道。因为艺术家要足够好的话,他可以用他的方式来穿透所有的知识壁垒,这个时候,误解对他而言可能还是一种保护。当你试图去达成共识的时候,就没有欲望去穿透那个知识壁垒了,反而创作力会下降,你会缺失那些可以提供给人类的最闪光的才华。在我的底线许可的情况下,策展人用什么方式去诠释作品都行,但如果改变作品实质性的东西,我会直接拒绝。这样就比较简单,艺术家在清楚自己的人设之后,无论在世俗层面是否有足够的力量,我需要用这个人设该有的方式来应对所有问题。

在上海当代艺术博物馆品牌项目“青年策展人计划”迎来六周年之际,PSA携手复旦大学哲学学院,联合推出了“青策充电站”项目。在2020年1月18日至1月20日期间,该项目邀请了世界范围内当代艺术与哲学领域的资深实践者、学者集中开讲,以多维度的视角及敏锐的前沿研究为青年策展人提供理论与实践的经验支持,开启思辨的实验与碰撞。