来源:半径Radius Shermin

易连过着“割裂”的生活。近几年,他一直在艺术家和民宿老板两个角色之间来回串。

在刚完成北海道的驻地创作之前,易连整个人忙到“飞”起来 —— 他在老家温汤镇改造自家的毛坯房(作为镇上第一个被拆迁的村,每家每户都在宅基地上盖房子)。这件事源于2016年的一个念头,做民宿目的很简单:易连想找一个小生意养活家里人。

语焉不详的记忆

起因是贫穷,穷导致易连爸爸脾气暴躁。而村里没别的产业,大部分人都比较穷,无所事事到处游荡,过着打麻将看热闹的日子。除了去酒店洗碗和当服务员,似乎找不到任何可以改变生活的生计和出路。温汤镇位于江西宜春市袁州区,水土相宜,为了保护当地水源不能有工业生产,易连妈妈那时候每天去餐厅洗碗,两个姐姐给人捏脚。自从温泉入户以后,他们村也因此跟江西其余的“穷山恶水”区别开来。易连如此描绘温汤镇:“进入温汤镇就能看到一道风景,一家紧挨一家的洗脚店,白花花的腿尽收眼底。每逢过节,广场上坐满边晒太阳边泡脚的人,就此镇政府专门做过统计:最多的时候有15000人泡脚。媒体当年以《“万人泡脚”首创吉尼斯纪录》报道了此事。”直到很久之后,在中国美术学院新媒体系读大二时开始返乡拍摄作品,易连才明白故乡于他的意义和影响 —— 比如2007年在老家做的作品《种》,就是将几个小男孩埋进了土里,这几个孩子现在基本都二十多岁了,有的已经生了小孩了。该拍摄地点现在已经成为了一个温泉别墅楼盘。

另一系列作品《暗流2012》和《暗流2016》,易连拍摄了小外甥5岁和10岁时期梦游症的幻想。“那些河流是我童年的回忆,现在已经是温泉度假村的一部分了,周围都是散步的游客。”

单频录像,彩色/黑白,有声,9分51秒,2012,HD

单频录像,彩色/黑白,有声,11分02秒,2016,HD

关乎故乡的作品充满挥之不去的荒诞、语焉不详的记忆,以及意味深长的乡愁和强烈的撕裂感……似乎能从中拆解出一个时代宏大叙事的痕迹。

3万元,3个房间

关于改造民宿的故事,易连和宝珠、黄天宇轮番讲给我听,尤其是宝珠,她几乎和易连一起经历了装修民宿的全过程。这一切发生在2020年某个冬日的午后,浙江美术馆的窗外阳光普照,我仰着脸听他们讲故事,感觉在听某个地方的梦境。易连说:2016年,我靠卖作品的3万元,准备做个民宿实验,这样家里也有个收入。我用省钱的方式装修了3个房间,包括刷墙、所有的电工、电视机和空调……是挺不可思议的!刚装修时,宝珠给了我很多鼓励和启发,她帮忙刷门、画墙绘,打磨木头等。2019年,黄天宇和姚纯纯过来帮我画楼道,我让他们以游戏的方式去完成这些墙绘,他们一起商量合作了这个绘画。两人分别贡献一种无意识的线条和色块,最后组合成了非常有意思的画面,回到杭州后他们还意犹未尽,在工作室接着按这个方式做了一些绘画实验……我的艺术家朋友都来帮助我丰富这个民宿。

黄天宇和姚纯纯为民宿画的墙绘

回到杭州后,黄天宇和姚纯纯意犹未尽,继续做了一些绘画实验

宝珠说:“易连第一次装修什么都不懂,电线怎么弄都不会,更不会和工人说话。易连家里没有钱,父母有时候问他要钱都不知道怎么办。他上学的时候没钱买纸,他就擦了画、画了擦。”黄天宇说:“易连是个很轴的人,我和他一起去云南驻地创作就发现了,两个月他创作了7件作品,在拍片时几乎把摄影师逼疯!”

民宿一楼大厅

易连补充道:“记得小学二年级的劳动课是捡柴禾,那时候每个学生都有任务,每人必须捡一把柴;上初中时,每天一大早放完牛去上学,对我来说,放牛毫无诗意可言,还是件很折磨人的事,没有自由,我的任务是要看住牛不能吃庄稼;我在高三之前没有出过门,来美院上大一时第一次吃到麦当劳和牛排……我从小的生活环境都是实用主义的,与艺术完全不搭界,连饭都吃不饱,还谈何艺术?”整个装修过程经受各种考验,为了省钱,什么都自己做,易连爸爸是业余木工,易连和爸爸一起琢磨着做椅子……

《两把椅子》声音装置,2008-2016

—— 由易连和父亲共同制作的木椅子,每个零部件都是从各个村收集来的家具一部分。

2008年易连做了一次声音行为,自己和自己不间断谈话八个小时,中间不上厕所,不进食,直至声音沙哑力竭而止。谈话内容涉及他的记忆和现状的方方面面。而时隔八年,2016年他重复了这个行为,虽然行为相同但谈话内容因时过境迁而有了新的变化和意义。他讲两段音频封存在两把靠椅的枕头部位,当人左上靠椅便能听到声音。

3个房间装修完成,生意也开始一单单地进来了,易连妈妈每天去村口接客人,一开始还偷偷摸摸的,别人问:为什么你天天要出去接人?易连妈妈回复说是易连的同学来老家玩!

民宿《暖房》

易连家成了全村第一家开发民宿生意的范本。

3年,46个房间

等到第二次装修时,消息飞快地传了出去,村里人都知道这是个生意!从这个村传到那个村,大家争相来易连家参观,接着是各种模仿,有邻居还带着木工直接来参观,说就按照那个样子做。

“猫屋”进门处

“村里人都知道民宿装修要有特色才行,有一家用水泥做了一棵树,从树洞进去里面是卫生间,他们按照自己琢磨出来的特色做,特别好玩!”第一次是用卖作品的3万元装修,所有都亲力亲为;第二次是借钱装修,有钱之后终于可以请人画画了;等到第三次装修时,易连名气也越来越大,家里突然接到很多想合作的电话;第四次则是全程幕后操控;第五次,易连准备用前面四次的经验,把2016年第一次装修全部改了——从最初的3个房间扩张到今天的46个房间,易连用了3年时间。

“猫屋”公共空间

“从设计到施工,赶进度,因为不赶的话工人在你这里做一会儿,又去别的地方做,那阵子我忙得根本没时间看朋友圈,不知道外面的世界发生了什么事,有一种强烈的撕裂感!”易连至今回忆起来,也挺崩溃的,“两次驻留,一次云南,一次北海道,正逢接近装修收尾,每天要接几十个电话处理各种事,比如灯泡装哪里、各种催债,嗓子都哑了,非常焦虑!”首次装修完后易连有了底气,又租了前面一栋房子改造民宿,“整栋房子都没有栏杆,市面上流行不锈钢栏杆,很丑!我决定用方钢,房东是位60多岁的老人,工人做了一半,他突然把电闸拔了,说从来没有见过这样的栏杆,不符合逻辑。我从网上找了很多图片给他看,说大城市都流行做成这样的。”

“鱼屋”局部

另一个一直租住在易连家的老爷子,亲眼看到他用方钢和原木进行装修,后来老爷子见人就说:“我看都不想看,一看就想吐!"

当时老爷子看着想吐的装修

两年后,客人来了都说好看,生意也越来越好,老爷子来找易连,说能不能帮他家也做成那样子。

城市幽灵

易连在老家拍了很多影像作品,比如装置作品《间歇热》—— 一张会冒热气的课桌,“1996年电影《夫唱妻和》在我们村取景,后面那个学校就是我上的大㘵小学,《间歇热》那个课桌就是从学校拿的。电影拍摄当天,我在旁边围观,那时我上小学二年级。”在易连的回忆里,当年的电影场景现在变成这样了,“学校也没了,两颗大樟树还在,后面是洲际假日酒店。”

装置作品《间歇热》,2011

电影《夫唱妻和》取景地

如今的两颗大樟树,和新建的洲际假日酒店

《惊蛰》镜头对准一头配种的公猪,易连对之感兴趣是因为它是温汤镇唯一的一头种猪。这件作品的拍摄地现在已经是一条非常繁华的商业街。

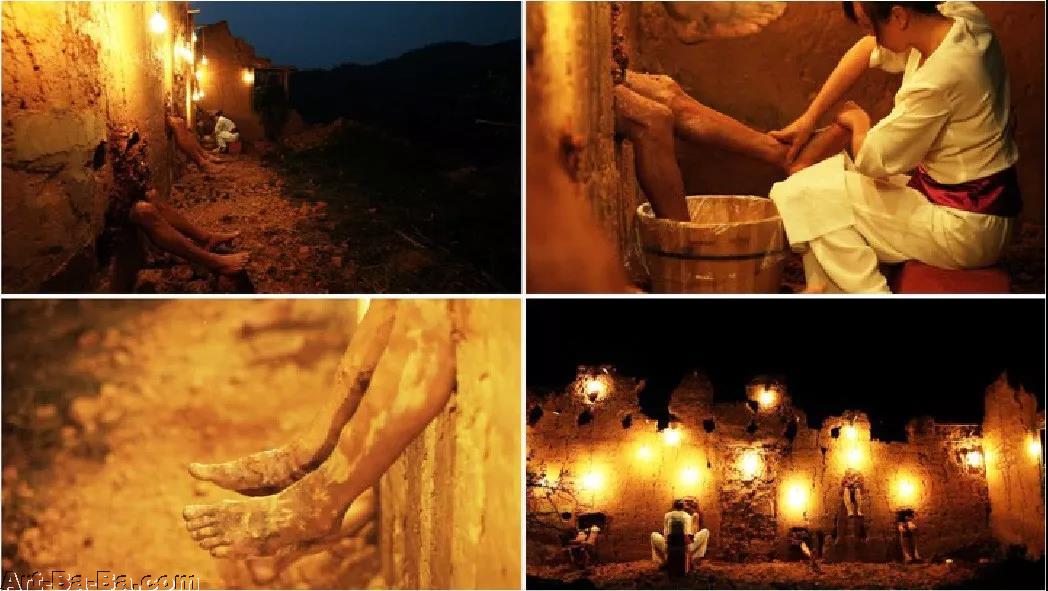

“我每拍摄一件作品,那个拍摄地就伴随着尘土飞扬的挖掘机,很快被楼盘、度假村霸占了,成为城市化发展的景观;我拍摄的地图正在一点点地缩小直至完全消失,都变成了商业街和都市生活圈。”作品《黄灯区》是2011年拍摄的,在一处待拆迁的老房子,背景是废弃的土墙,大姐是演员。

在一个荒山野岭中,一些被禁锢着的双脚从破损的墙壁里伸出来,无从获得其生命迹象信息。而穿着制服的足浴服务员则一一给他们提供了足底和脚部清晰和按摩。这些足部保健对于这些脚来说,显得仓促而又无效。

和中国其他城镇一样,温汤镇充满改造的脉络。2011年时,易连拍录像时那条河还在,过几年回来,那条河就没了……这种面目全非的改造,容易使人失去某种辨识的能力,辨识不了方向,辨识不了那些“非对即错“的事情,甚至辨识不了自己。少年时闭塞的信息系统一旦打开,迎来了一个信息爆炸的互联网时代。再回头看易连的影像作品,神奇而荒诞的表象折射出内心的复杂和不安——这不是易连一个人的文化困惑,一切来得匆忙和粗暴!那些文学作品中描绘的乡里乡亲、热情淳朴,转眼蜕变成了更加陌生的城市幽灵,“我此刻找不到自己的位置,我越是贴得近,就越是想逃得更远。”

作品《惊蛰》

单频录像,彩色/黑白,有声,8分47秒,2012,HD

“我们就像那头公猪一样,并不知道自己真的要做什么,却同样遭遇着那些奔跑的人们。对于公猪来说,在我们镇上它的人物是每天去和不同的母猪交配,当它出门却并没有做往常能做的事,二十孤独地面对黑夜,不知所措,没有谁能揣测它在想什么,接下来会发生什么。”

命运高高在上,起伏不定,它定下的法则,完全超越人们的理解能力。对此似乎毫无办法,手机已经成为身体里的某一重要器官,我们的注意力被切割成碎片,易连的办法是用记录抵抗碎片,把记忆中的碎片都连接起来,连接着过去、现在和未来——游弋于私人和历史两个空间,易连用如出一辙的忧伤呈现这个时代的悲欢离合,这对他有着无尽的意义。做一个入世的艺术家,和做一个出世的艺术家,同等稀罕。

过着“割裂”生活的易连

Q:你愿意怎样介绍自己?比如你既是艺术家,又是民宿老板。感觉这两个身份很冲撞,日常又是如何处理好着两个完全不搭界的身份?

Y:一般来说,我还是比较看重作为艺术工作者的身份,感觉上这代表了一种更加复杂的情感和责任,以及某种态度。通常我不强调我做民宿这件事,因为,这个并不是严格意义上的民宿范本,最初也只是做点小生意养活家里人,维持生计而已,距离那个理想的样子还是有距离的,还需要花很长时间,而且这个不是一个人能决定的事情。从另外一个角度来说,人是很复杂的,我不仅是这样两个身份,或者说我其实只有一个身份,作为一个创作者而活着。民宿也是我的作品,我也花费了很多精力和时间去思考和打造,反复调整和实验,如何在既有的条件和环境下,做好一个和住宿有关的作品,一个需要广泛参与的作品,一件需要不断完善的事情。

Q:还记得你的第一件被大家所知道的作品吗,有什么特别的含义?

Y:应该会是《暖流》吧!这是研究生毕业那年拍摄的一个影像作品,参加了那年的上海双年展。很巧的是,这是拍摄于我老家温泉环境中的一个作品。当时的想法也比较模糊,但是脑海中是一个展开在记忆和想象中丰富的世界,这个世界里全是水,冒着热气的水,腐烂的尸体,温泉和各种洗发水、沐浴露以及各种垃圾混合散发出来的味道,深绿色的耐热水草在滚烫的水里招摇。水里面有很多光怪陆离的人和动物,一丝荒诞和遥远又陌生的感觉。有很大一部分经验来自曾经老家公共温泉浴室的记忆,这几乎就是我童年时期温汤镇的全部。

作品《暖流》截屏

Q:在创作上你信任灵感和天赋吗?

Y:我觉得是有的,但是应该建立在对生活和周遭的敏感上,也是感性经验的积累和长期思考的结果,不太相信一个成天满脑子想着生计赚钱的人会突然被灵感击中,然后做一件伟大的作品,那个思考的状态才是灵感的源泉。Q:时代齿轮飞速运转,对你来说,近几年盛行的社交网络是一个美好的时代吗?

Y:是美好的时代,但也是令人担忧的时代,同时也更加无聊的时代。我们经常感慨小时候给人写信的时候洋洋洒洒热情澎湃,心里话写一大堆。而现在你的朋友只是存在于通讯录里,当你想起来时,可能几年不见也没联系了。我们需要发大量的信息到微信微博ins等等,以证明我们的存在,从点赞中获得意义,想想也挺悲哀,但我也不是怀古分子,不拥抱新的科技新的时代,可能心里感觉会挺复杂的。和过去的人相比,我们现在知道和了解的,几乎是成几何倍数的信息量,我们“知道”很多,感知的能力却慢慢在消退,也许是值得深思的吧!Q:从绘画、装置、雕塑、气味、声音、影像……都是表达观念和思想的工具,你平时会密切关注先进技术吗?现在有不少人对科技和未来保持谨慎态度。

Y:我没有特别密切关注先进技术,不过会对新的技术感到兴奋和好奇,甚是感慨一番世界的神奇和伟大。但是还是感到很空虚,先进技术改变不了更多,我们好像还是原地踏步。我承认我不是一个技术控,也不是硬件控。Q:今日对你来说最大的挑战是什么?

Y:最大的挑战莫过于在这么多新技术面前还能保持冷静和理智,不迷失方向。

Q:你的困境是什么?

Y:可能是如何找到自己的位置吧,没有任何参考,没有任何模板。

作品《暖流》截屏

Q:可以说一下你的创作方式吗?

Y:一直在变,比较难总结。但是我会有一个对象或者客体,在这个基础上思考和我自身的关系,或者有时候我会去发现这些对象让我激动的部分。Q:从易连个人创作到在老家做民宿,这期间创作线条有什么变化?

Y:我觉得最大的变化是我从家乡那种“灵晕”中走出来了,或者是说家乡的那个“灵晕”消失了。我曾经花了很多年时间,一直在老家做了很多作品,一直在寻找某种东西,老被人说是一种“乡愁”的经验。但我自己没有这种感觉,我自认为是小时候的某颗种子一直没有发芽,待到我离开了,从艺术的角度回到老家才慢慢给这颗种子生长的环境和养份,得以发芽生长。也许这有点抽象,模糊的,而我大部分在老家拍摄的影像作品中,也很难看出和当地有什么直接关系,是抽离的经验,更谈不上什么介入,我喜欢一种距离感的东西,剥离出来的那层东西。

作品《天堂电影院》片段

为什么做了民宿后会慢慢发生变化呢?当我那个村子可以做民宿招揽客人的时候,温汤镇已经不再是曾经的样子了,完全被各种资本入侵、瓜分完了。充斥着房产、度假、养生和旅游产业,看起来一派欣欣向荣的景象。如果我不做点什么的话,我的家人将会被这个浪潮淹没,而当我有这个念头的时候,我和我老家的关系就发生了变化。应该说,之前更像是一个被透明松脂包裹着的世界,现在被撕开了,甚至是炸裂了。所有人变得焦躁不安、蠢蠢欲动,他们脸上都写着物质和金钱期待,一副饥饿的表情。做民宿的这几年也是我到处跑的几年,我去阳江、腾冲、昆山、北海道完成我的作品,想从不同的城市来映射某种缺失状态下的在地性。那些地方和我的关系仅仅只是我的某种“降临”经验,而不是“回归”或者“重返”。

影像装置,彩色,有声,23分08秒,2017-2018,HD

作品的创作背景来源于易连的一位朋友,朋友家在广东阳江经营了十余年录像厅。上世纪80到90年代,此类录像厅曾在中沃很多中小城市非常流行。而随着科技和经济的发展,大型影院纷纷建立,小录像厅则逐渐消失。

易连回访了曾经经营录像厅的家庭及其成员,并以一台保存至今的意大利进口老式三*投影仪作为一只巨大螃蟹装置的身体,投射出与它相关的画面,串联起家族记忆和时代演进。

Q:什么会激发你开始一件作品?想法从何而来?

Y:一般我一旦有某个想法的时候,会存很久,有合适的机会时才会想办法实施。想法有时候像竹子的根,埋在地下错综复杂,有时候机会成熟会冒出来一个小笋尖,长成竹子,有时候长出的笋出不来地面,会烂在地里。Q:日常生活中什么样的事情会引起你的关注?分享一下你最近让你难忘的事?

Y:最近在北海道,我用了很多办法说服驻留机构的负责人,让她在冰雪覆盖的山坡上将一个雪球推向山顶。我们在拍摄过程中都被冻得不行,我拿摄像机的手已经完全没有知觉了,雪球推到半山腰,她就筋疲力尽,快崩溃了!于是我们赶紧躲在她的车里吹空调取暖,她开始讲她在美国读书时的往事,以及她奶奶如何用日本最土的方言招呼她的鸡们来吃食……听起来很像说韩语,那种拉长的尾音。她人很有意思,不是很像刻板印象中的日本人,很开放和自由,推完无聊又寒冷的雪球后,她感觉到了一种神秘的力量,不是来自于神的。

《神话练习》,易连在北海道驻留创作的其中一件作品

Q:接下来有什么计划?

Y:会去趟法国阿尔勒完成摄影节上的展览,想把我近几年各地驻留创作的作品做一些梳理和完善,找展览的机会。还有,就是要继续我的民宿装修,还有一部分没有做完。从2016年开始,我每一年都在装修,像使命一样,很崩溃的体验,但是我没有选择,不过完成的时候还是很有成就感的。Q:我们每个人在生活中其实都有着“多重”的身份与角色,每个角色带着不同看世界的视角。如何定义你的角色标签?

Y:我其实觉得这可能就是这个时代的特征。在快速社交和信息传播的年代,人的身份是模糊的,就像你打开微信发朋友圈和发ins的时候一样,需要自我扮演一个发声的角色,也许你还希望在Facebook上再扮演另外一个角色。Q:最后一个关于未来的问题,在十年之后,你在脑中或作品中所描绘的这个世界会是什么模样?

Y:未来会更加虚拟化,人和人的关系也会变得二维化,我不觉得技术的进步会让人活得更好,但我也不悲观。我等待着肉体的虚拟化,摆脱肉体的痛苦成为一串游动在人类云的代码。