来源:打边炉ARTDBL

近一个世纪以来,中国女性美术创作呈现了一种“自我画像”的倾向和特征。在不同的历史时期,这种倾向或隐或现,却贯穿始终。那是女性自我认知及社会身份构建跌宕起伏历程的一种艺术记录。姚玳玫著《自我画像——女性艺术在中国(1920-2010)》(商务印书馆,2019年版)对女性的自我画像、自我塑像展开研究,一方面是从艺术的视角纵观其变化的脉络;另一方面,则考察在不同时期具体的社会环境下,女性如何“观看”自我。

就女性自我描绘、形塑的主题和方式,《打边炉ARTDBL》对姚玳玫作了一次访谈。发表前经过受访人审校,文中用图均由受访者提供。

采访及编辑:黄紫枫

ARTDBL:你在这本书的绪论中提到,“自我画像的表达方式构成20世纪中国女性艺术的一种基本样式”,为什么会以“自我画像”这个角度来展开“女性艺术在中国”的论述?“自我”和“画像”对于你的研究意味着什么?

姚玳玫:与西文individual相一致的现代意义上的“个人”一词,最早出现于中文世界是1898年。之后,关于“个人”、“权利”、“利己、利他”诸近代启蒙言论在世纪初报刊上频频出现。到了《新青年》时代,“个人”得到更深入的论述。陈独秀说,所谓“个人”,首先必须是独立的经济人,父权制家庭结构中“为人妻”、“为人子”因不是独立经济人而难以获得真正独立的人格。周作人说,个人主义乃是人间本位主义。这个时期,个人主义思潮的涌动既体现为一种思想言论倡导,也化为一种艺术表达。清末民间女性生活图像如“百美图”一类的风行,表现了对“人”、对日常生活的全新认识,且借助技术,如绘画、印刷、摄影等,得以表达和传播,渗入日常生活中。个人觉醒是自我确立的前提。

20世纪初,女学的兴办使一直与外部世界相隔膜的女性,有了接触外界的机会。图画、刺绣、手工是女校的主科,这种学习途径与女性面对外界所生发自我感同步展开。这个时期,肖像画与个人主义时代的自我张扬相呼应,用画面摹写人事万物的技能,让人的表达如虎添翼,技术促进了觉醒。在技术的协助下,自我摹写变得轻而易举,自画像也开始流行。这种受学方式不仅教给女学生以绘画等技能,更开发她们的个人主义感受力。20世纪近百年间,中国女性绘画千变万化,唯一不变的是,或多或少地带有自画像的含义和意味。于表达而言,自画像的内倾性、自恋性、自传性与中国女性在漫长的历史格局中形成的心理情感形式有契合之处,它以绘画方式对“我是谁”、“我怎么样”、“我为何”等作叙述,是绘画的自叙传。我认为,“自叙”是20世纪中国女性艺术的问题起点和方法途径,无论是具象的还是抽象的。我称之为“自我画像”,它与其说强调某种画像的类型,不如说强调“自画”的属性——自我摹写、自我分析、自我命名、自我身份确立的方式。“自我”是“画像”的叙述者、主体形象、精神形象。

丁悚《自家写影》,《上海时装百美图咏》,上海国学书室,1916年

ARTDBL:你的研究断代的起点是1920年,为什么1920年会成为你的论述的开端?

姚玳玫:1920年国内美术专科学校开始招收女生,上海美专开全国之先例,首次招收12名女学生,实行男女同校。之前,师范类学校和女子学校虽也设有图画课专业,毕竟是综合性学校,与美术专科学校的科班含义不一样,我将前者视为这段历史的史前准备阶段。1920年是中国女性艺术的真正起步,那年入读上海美专的12名女生,后来不见得都走艺术之路,但其中的佼佼者,经过近10年的学习、训练,终于走上中国美术舞台的中心,潘玉良就是这12人中的一位。1929年民国教育部举行第一次全国美术展览会,有30多位女子的近百件作品参加了该次展览会,可视为1920年起步的女性艺术总实绩的一次展示。近10年间,女性艺术已成长起来,研习西画者,如潘玉良、蔡威廉、方君璧、方匀、周丽华、翁元春、唐蕴玉、梁雪清等,多以肖像画或自画像参展,显示了早期女性绘画的特色。

ARTDBL:书中将民国与共和国作为两大历史章节的划分界限,政治环境的变动,对肖像画所传递出来的女性自我认知意味着什么?在女性对自我肖像的主动塑造上,有什么取向上的区别?

姚玳玫:这个时间区分很重要。在中国,大环境很大程度上主宰着艺术,那是支配性。1937年“抗战”开始以后,“个人主义”基本上退出中国的历史舞台。女性作者的画像淡化“自我”形象,绘制工农兵的形象,人物穿上工农兵的服装,一种泛我的、似是而非的自我形象。这种现象在1940年代的十年战争到1949年共和国成立后,愈演愈烈。女性的自我认知,由“小我”变为“大我”,由普通的个人变为指向含混的“工农兵”,工农兵是一种抽象的符号,一种带阶级职业身份的人群指称,既含括个人更指向群体,是一个集合性概念。“工农兵”没有个体精神的自主性,更不是严格意义上的“自我”。

一个颇为特殊的时期是1940年代延安解放区时期。在延安解放区的美术创作中,女性作者几乎缺席,画面上女性形象(女工农兵)的主体虚拟性及政治寓意,几乎驱除了女性自我摹写的可能性。1949年之后,新中国美术致力于建立自己的一套样式。1950至70年代,“铁姑娘”形象风行。在这种局面中,女性艺术家借助“铁姑娘”着装隐晦而执着地表现自己,呈现了大时代与小个人的复杂纠缠。这种将“小我”嵌入“大我”之中的表达是有意无意、非主动的。但即便在主题性很强的画面上,女性作者的图式往往是生活化、唯美化、轻浅化的,她们跟上时代,又在千人一面的时代大潮中努力保持自我的身影。

向京《一百个人演奏你?还是一个人?》(玻璃钢着色),2007年

ARTDBL:为什么把雕塑单独分类另作一章,在女性雕塑创作中所流露出的艺术身份及其创作的关系之间,和女性自画像的差异在哪?

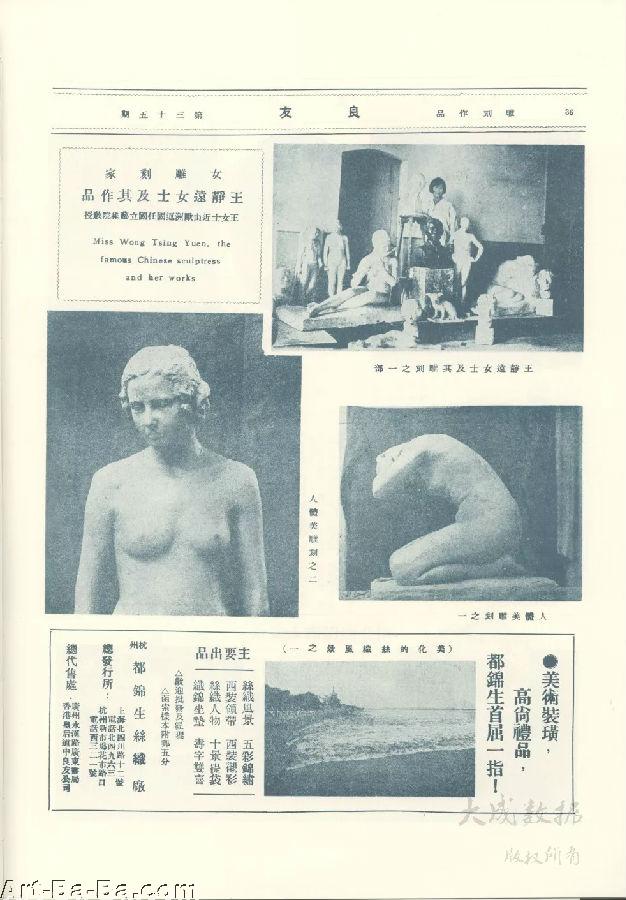

姚玳玫:从材料和形式来看,雕塑的立体三维造型与架上绘画的二维构图不一样。但同一时代这两个领域的女性艺术家在个人主义旗帜下的主题奔赴却非常相似。将雕塑单独列为一章,主要考虑这种构型方式有它自己的有别于绘画的历史线索。比起西洋画在中国的流行,西方雕塑传入中国时间较晚。做雕塑是一项工程,涉及泥巴青铜诸材料及力学结构诸问题,工作粗笨、繁重,早期女性涉足雕塑领域者寥寥无几,且多做沙龙雕塑,体积小的头像、胸像、人体像。沙龙雕塑合适于个人创作,“自我画像”于这种情况下产生了,从王静远、潘玉良、陈芝秀的作品看到这一点。“抗战”之后,纪念碑雕塑兴起,主题上远离“个人”,工程量大,需要人力物力,非个人创作所能胜任。女性自我塑像的风气渐渐消失。1950年代歌颂新中国,由国家出资的纪念碑雕塑大量推出,主题性的集体创作,女性也参与其中。当时中央美术学院雕塑工作室的女性成员就占70%多。一旦风气松动,这些女雕塑家就做起小品来,回到沙龙雕塑的感觉上。1990年代,环境和工作条件宽松了,姜杰、向京她们又开始其自我表达。向京那批女性塑像,如《一百个人演奏你?还是一个人?》,是“小我”“大我”相包含的,更强调有性别内容的女性自我。雕塑由于制作上特殊,没有绘画那么变化自如,有自己的演变线索,所以我单列一章。

ARTDBL:西洋肖像画画、雕塑专业,都是在现代美术教育发展之下的产物,包括本书的立论起始点,也是基于五四前后对现代“个人”观念明确化的背景下提出的,现代教育如何了影响艺术家们对自我摹写的认知和刻画?

姚玳玫:作为一种“西技”,图画课在世纪初的新学实践中举足轻重。沿袭晚清经世致用的实学潮流,20世纪头10多年,西洋图画以写生为方式的写实路径受到推崇。民国初年进入学校主修图画、手工课程的女子,也学习这种技能。在个人主义时代背景下,人物写生,透视素描,明暗造型,都具有文化性、精神性含义。如上所说,这种技能的掌握催发了“觉醒”。现代教育赋予艺术家自我认知和自我刻画的能力,技能的掌握使自我的表达如虎添翼,技术促进了觉醒。

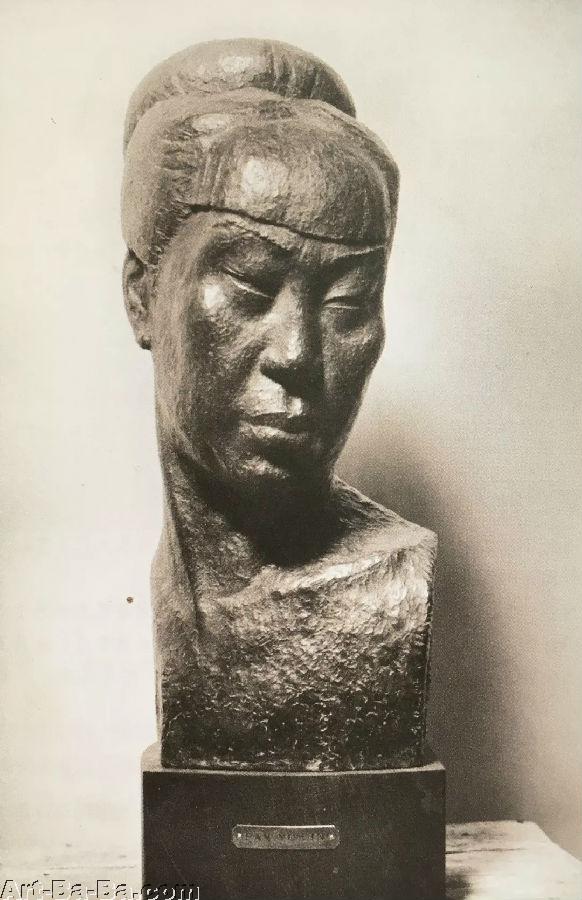

潘玉良自塑像(青铜,高50厘米),1951年,法国塞努西博物馆Musee Cernuschi藏

ARTDBL:本书以个案考察和集体描写相交错的研究,是出于什么样的考虑?

姚玳玫:在20世纪上半叶的中国,女性美术作者,能浮出水面的确不多,但浮出来的都非常有代表性,足以做个案解读。不过单纯有个案又不够。这本书采用的是20世纪中国女性美术史的体例格局,各时段重要的女性艺术现象是我考察的重心,所以我选择了个案考察和专题现象解读相结合的方式。个案是点,专题是面,点面结合,层次会更丰富。有趣的是,我发现,20世纪中国女性艺术家中的佼佼者,都是自我画像主题最完美的实践者,她们的图像和造型的目标奔赴不谋而合。比如1920-30年代的潘玉良、蔡威廉、王静远,1990-2000年代的喻红、申玲、姜杰、向京。

ARTDBL:附录中收录的中国女性艺术大事记,1995年以后基本上以展览为主要线索收录,这当中是基于什么样的择选标准?

姚玳玫:1995年以后,收录的基本是与女性话题有关的展览。主要以北京大学视觉与图像研究中心编的《中国当代艺术年鉴》所搜集的展览为依据。这方面的收录有可能遗漏。

“女雕刻家王静远女士及其作品“,《良友》画报,1929年第35期

ARTDBL:在书中可看到在民国早期,包括自画像在内的相当多女性肖像刊登在如《妇女杂志》、《中国妇女》、《良友》等大众媒体之上。艺术家除了作为创作者,其个人形象也频繁地成为传播的热点,女性肖像画的发展、自我表达渠道的拓宽,是否也与社会对女性个人魅力的积极态度有所关联?

姚玳玫:是的。我一直关注文学艺术中的女性形象,我的博士论文《想像女性——海派小说的叙事(1892-1949)》做的是这方面工作。晚清最后10年开始,各种女性形象经由不同的媒介铺天盖地地出现,尽管其中问题多多,包括为消费主义潮流所牵引的情况,但仍带来对“人”、对日常生活的一种全新认识。在这种格局中,女性形象既是消费品,也是一种现世精神象征,它将人们的关注点由男性的政治社会转向女性的日常生活,诱导社会心理对自身、对生活、对性别诸多问题作更多关注。这种现象,如你所说,与社会对女性个人魅力的积极态度有关联。

张丹《流离》,选自《张丹女士展览画集》

ARTDBL:对于女性肖像的塑造者而言,他们是如何在具体的历史环境和社会规范中,去探索艺术创作和自我身份的建立?当矛盾和磋商的情况出现时,她们又是如何面对的?

姚玳玫:我认为,女性自我画像的塑造者生活于具体的历史环境和社会规范约制中,她们的画面构成有时是有意无意的。中国现代个人主义启蒙的时间不长,很快就为民族“救亡”诸现实所冲击。但“个人”的观念依然落地生根,在近一个世纪的艺术创作中似隐似显地起着某种主导作用,在女性艺术实践中尤其如此。

当这种表达不符合时代口径时,她们会有所抑制,作出相应的调整,比如,1937年“抗战”开始之后,女性自我摹写创作趋于沉寂,以抗日救亡为主题的女性形象,孔武有力,渐渐抽离女性自我摹写内涵,主体泛化,奔赴宣传性的民族救亡题旨。即便在这种情况下,穿着劳动人民之装的自画像依然出现。1940年张丹的《流离》《卖花救伤》《到农村去》,就有这种迹象。1950年代至“文革”结束,女画家笔下这种“着装”的女性形象屡屡出现,那是时代与个人相妥协的一种表现。

ARTDBL:书中对不同时期女性肖像的梳理看来,女性对自我形象的表达具有着鲜明的时代特征,但反过来说,回看中国过去的女性肖像塑造,是否在存在着沿袭的精神内核?

姚玳玫:晚近西洋画传入中国后,女性肖像告别了传统仕女画概念化的图式,转向有透视光感的写生素描画法。这种画式在我所考察的绘画类自我画像作品中几乎贯穿始终。世纪初,陈独秀和吕徵倡导美术的写实主义,他们称,“写实”不仅是一种技法,更是一种新文化,“画自己的画,不落古人窠臼”。写生是讲究科学的行为,自我摹写是民主、自由的表现,提倡写实主义美术,包含《新青年》那时“科学与民主”的主张。尽管近一个世纪不同时期的女性肖像有不同的表征,笔法上也有很大变化,但基本精神是一脉贯通的,有追求精神自由的图式内涵,的确有沿袭的精神内核。

姚玳玫,华南师范大学文学院教授,博士生导师,文学博士。在《文学评论》、《文艺研究》、《美术》、《美术观察》、《美术研究》、《中国现代文学研究丛刊》、《读书》等发表论文近百篇。已出版著作有:《想象女性——海派小说(1892-1949)的叙事》(中国社会科学出版社,2004);《中国现代文学研究史(上下)》(合著,广东人民出版社,2008);《文化演绎中的图像:中国近代文学、美术个案解读》(广东人民出版社,2010)等。