来源:欧陆思想联萌 托尼·斯巴纳科斯

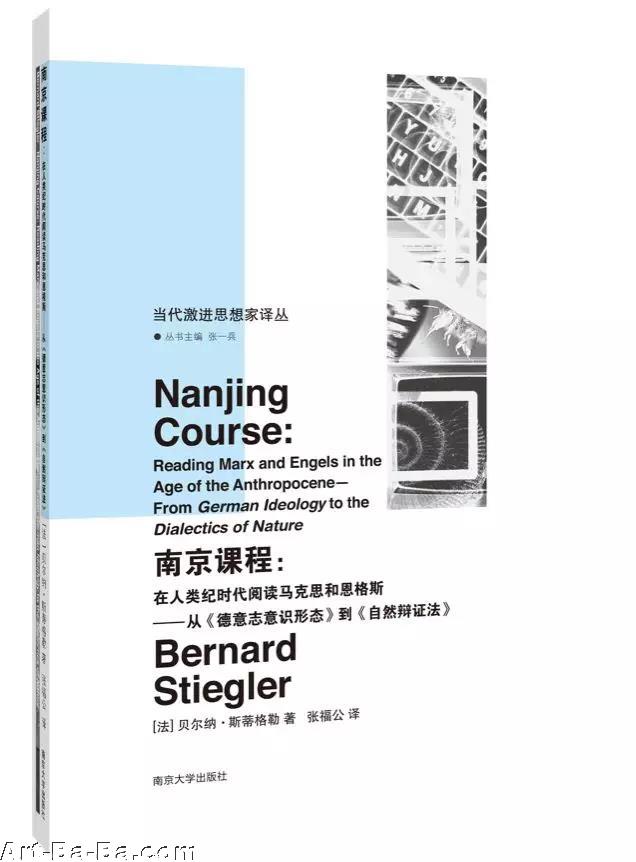

选自|《南京课程:在人类纪时代阅读马克思和恩格斯》

[文]斯蒂格勒

张福公译

我认为,十年前我们就已经进入了超级工业时代,这是一个严重象征性贫困(great symbolic misery)的纪元。它导致欲望的结构性毁灭,也就是说,它摧毁了力比多经济,即投机的市场营销,而已经变得具有霸权性,并系统性地利用各种驱力,而这些驱力的一切附属物都被剥夺了。

象征性贫困源于所谓的感性的机械转向(mechanical turn of sensibility)(尼古拉斯·杜宁有着同样的说法),这是一种器官学意义上的变化,即把个人的感性生活置于大众传媒的永恒控制之下。

象征性贫困的原因和欲望的毁灭既是经济学的,也是器官学的:它既与那种消费主义模式有关,也与20世纪初期借助文化工业和大众传媒来俘获和控制消费者的注意力的各种工具有关。这些由市场营销控制的工具绕过消费者关于如何生活的知识(s**oir-vivre),使他们在这些方面发生短路。

由此,消费者就被无产阶级化了,正如19世纪的生产者被使关于如何做的知识(s**oir-faire)发生短路的工具所无产阶级化一样,后者在20世纪早期就被彻底完成了。

在生产和消费中,这种工业性的捕获注意力也改变了这种注意力:

1. 注意力是通过教育,通过认同(这是在弗洛伊德意义上而言的第一认同和第二认同)过程而塑造的,关于如何生活的知识占据着代际关系的核心,而构成这种代际关系的教育是精致而复杂的;

2. 养育子女就是以独特的方式传递一种关于如何生活的知识,然后子女会接着将这种教育以独特的方式传递给他或她的伙伴、朋友、家庭以及无论远近的同辈人;

3. 通过教育的一切途径——包括教学——所塑造的东西正是工业性的捕获注意力所系统性地改变的东西。

欲望经济是通过认同和超个体化(transindividuation)的过程而形成的,并与作为通过转移驱力的社会投资目标来约束驱力的诸多能力的代际关系相互交织着。注意力的工业性变形和转移绕过了这些认同和超个体化的过程,并使它们发生短路。这样一来,由去符号化(de-symbolization)的消费者资本主义导致的象征性贫困就不可避免地导致力比多经济的毁灭。

在20世纪下半叶,这个以工业方式捕获注意力的时代发生持续衰落:在60年代,未成年人的“可用大脑时间”成为视听大众传媒的首要目标。但是到了20世纪末,通过各种节目和特别频道——比如“宝贝第一”(Baby First)这档属于福克斯电视台(Fox TV)的频道,婴幼儿的大脑时间(infantile brain time)被从情感环境和社会环境中转移出来而成为[大众传媒的新的]目标。

欲望的对象渴望能够颠覆支撑它的驱力的诸目标。但是它能够做到这一点,只是因为它不仅仅是存在着:它构成了自身,因此它不限制自身,即它超越了一切计算。欲望就是投入对象之中,体验它的一致性,因此,消灭欲望就是清除一切依恋和一切忠诚,即一切信任——没有这些,任何经济都是不可能的——从而最终清除一切信仰和一切信用。

欲望的对象产生一种生命的自发的信仰,这种信仰通过这个具有超凡力量的对象来展现自身。在爱能够赋予那些没有生命的东西——通常没有生命的——以生命的意义上,所有的爱都是幻想性的。但是,因为这种爱的幻想,这种阿卜杜勒-卡比尔·哈提比所说的“aimance”(译为英文就是“爱之为爱[lovence]”)的幻想使文明获得最持久的形式,所以那种真实美妙的爱的感情就成为一种生命不断超越自身的超凡性知识的化身——由此,生命通过超越生命而创造着,就像生命借助生命之外的途径,通过持续的、不断增长的手段的进化与丰富而追求着。

这就是我对人类学家安德烈·勒鲁瓦-古兰所描述的外化即外在化运动的解读,目的是分析通过生命之外的途径进行生命创造的人化过程——作为一种工艺学的、器官学的和药理学的进化,它构成了地球上人类的生命难题。我们无权逃避这一难题,而这一难题将不断被技术发明再生产出来。

我们知道,严格地说,爱是一种技巧经验(the experience of artifice)。它对于迷恋我们所爱之物是至关重要的,当我们停止爱它们时,我们就会看到这种爱恋情境的人造性质,正如我们被残忍地带回到日常生活的平庸之中。

两三百万年前,生命开始穿越非生命的技巧——第一次出现亚里士多德所说的智性灵魂(noetic soul),即爱的灵魂(正如我们从柏拉图《会饮篇》中的狄奥提玛那里所学到的一样)。

这种非生命的技巧为生命保存了一种西蒙栋在生物经济学意义上所说的生命个体化(vital individuation)的踪迹(trace),以前这种生命个体化会在死亡中永远消失。后来,令吉尔斯·克莱门特惊讶的生命的创造力成为保罗·瓦莱里所描述的思想(或精神)的生命——随着现代性和资本主义自身的发展,它也变成精神的政治经济学,这种精神的政治经济学建立于工业技术,而后者现在对踪迹工业来说已变得至关重要。

消费者的无产阶级化、去符号化、非认同化以及痛苦的分娩使一切独特性都屈从于可计算性。而可计算性使当今世界变成一片荒漠,置身其中会荒谬而日益强烈地感到,随着工业创造得越来越多,结果却是生活被创造得越来越少——这种境况发展到极点就是保罗·瓦莱里在1939年所描述的“精神价值”的陨落。

从20世纪80年代开始,国家的衰落、战略性的市场营销和金融化的霸权被推行到世界和社会的每一个角落。紧随这些变化而来的是基于驱力的痛苦(drive-based misery)和投资缩减,并毁灭欲望,产生各种形式的怀疑、异教信仰和信用缺失,它们一直困扰着每一种权力形式、机构和商业,最终导致破产,这就是我们都看到的2008年爆发的大崩溃。

当前和最近的踪迹工业(industry of traces)试图通过基于社会网络建立的自动化和自动主义控制驱力。然而,驱力归根到底是不可控制的,因此又试图通过这样一种方式来引导驱力,即通过数学算法来运行一种自动化的社会控制形式。但这最终将无济于事,却将驱力带向极其危险的境地,即通过分化它们而使其变成菲利克斯·瓜塔里和吉尔·德勒兹所说的“分割体”(dividuals)。