来源:Hi艺术 张朝贝

张培力或许永远不是当下艺术家里最主流、最热闹的一个。甚至在两年前,看到他出现在年度艺术家榜单之列时,我感到一瞬难以名状的“违和”。那一年,他在芝加哥艺术博物馆的首个研究性展览“记录。重复。”回顾了他1988年到2012年间的12件重要作品。

但事实上,张培力这些年从来没有像那个展览题目中那样“重复”。作为中国美术学院新媒体系的开辟者,并被意外冠以“中国录像艺术之父”的称号之后,他的创作始终未被已有的包袱所束缚,时至今日他仍然会对新的媒介产生兴奋感,他强调这种兴奋不等于激情。在我看来,这大概更像一种冷静的兴奋感,正如他本人一样矛盾又统一,一个感性的理性主义者。

艺术家 张培力

事情从核磁共振开始

事情是从核磁共振开始的。两年前,张培力到医院做了一次核磁共振,不是为了检查身体,而是为了做作品。他试图通过这种方式得到关于自己身体的各项数据,并把这些数据转换成自己看得见、摸得着的东西。为了拿到精度更高的数据,张培力后来又注射某种药水,做了两次增强型的核磁共振。

我们在仁庐看到张培力最新个展中几乎所有的作品,第一步都是从核磁共振开始的。200多块骨头静静地躺在一块灯光照射的台面上,似乎沉默地叙述着百年之后的光景,与之相对的墙上挂着一件艺术家进行核磁共振时所穿的病号服;与身体中血液同等重量的红色人造水晶、与脂肪同等重量的大理石,在展厅中以一个个精确而完美的立方体无声地呈现出来。

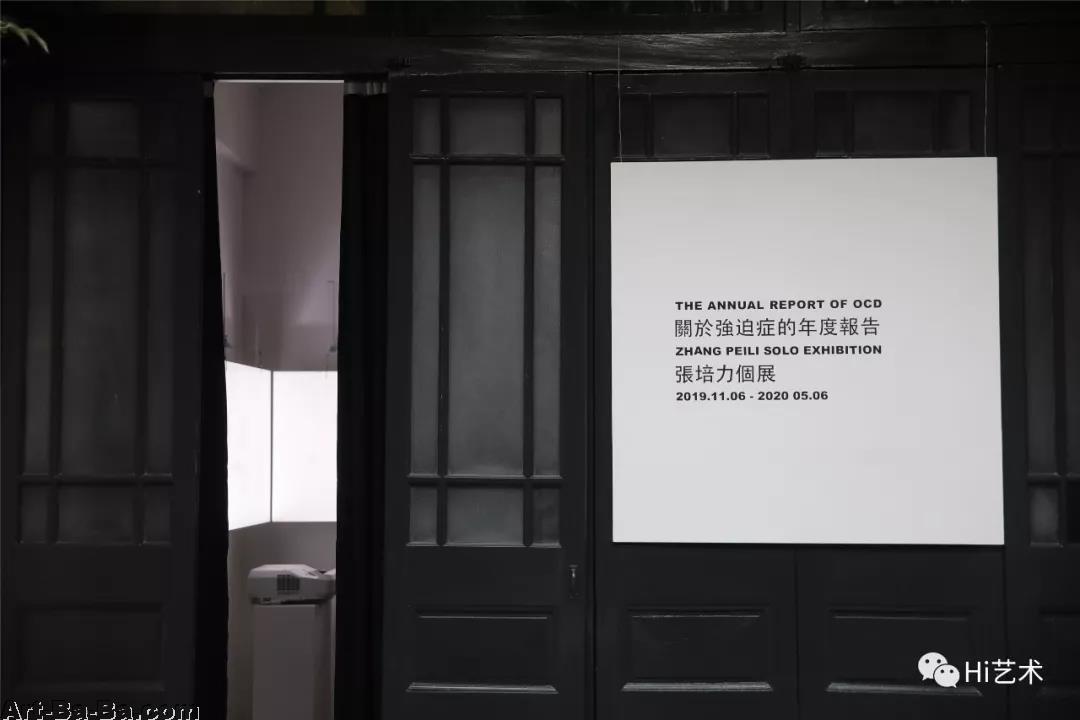

“张培力:关于强迫症年度报告”仁庐展览现场

一个强迫症的身体报告

“事情从核磁共振开始,没有‘是’和‘的’。”张培力纠正了我们在开始时提到的贴在仁庐入口处的这句话。

近乎强迫症般对细节的苛求,也恰如其分地体现在这次展览的题目“关于强迫症的年度报告”之中。张培力说自己的父亲在医学院里做人体解剖,过年杀鸡时都要炫耀自己的刀口多么完美,别人需要处理半个小时的事情,他需要一个半小时。他坦言自己曾极力想回避父亲的影响,但最终多多少少仍然存在,后来反倒释然了。

左侧为做核磁共振时所穿的病号服,右侧为与身体中血液同等重量的人造水晶立方体《血液总量》

张培力《病号服》布料 2019

张培力《血液总量》人造水晶 2019

与身体中脂肪同等重量的大理石立方体《脂肪总量》

与身体中的水同等重量的人造水晶《水总量》

因为有些作品需要使用到大理石,张培力在两年间先后四次飞去意大利的卡拉拉工作室;在画廊布展时,他会检查施工师傅们挂在墙上的每一幅画和照片,拿下来看背后的挂钩和膨胀螺丝的做法牢固不牢固。强迫症练就的火眼金睛,让张培力一眼可以看出空间里的作品是不是垂直,够不够水平。“有人说将就一下不可以吗?当然将就一下死不了人,但是我觉得那还不满足,必须做到好得不能再好。”

我们并未满足于他态度温和的“自圆其说”,因为尽管他本人俨然一个标准的“强迫症”,但“强迫症”和展览作品本身其实并无直接关系。在被继续追问的时候,张培力说自己偏爱这个不太滥情的、有点伪科学感觉的题目,“它仅仅是一个提示,当然也可以说是一种误导,有的人可能会发现关于‘强迫症’的蛛丝马迹,有的人可能发现不了。”

张培力《影像报告2019》双屏视频 2019

张培力《密码》(局部) 装置 荧光纸本丝网 2019

难以挑破的言外之意

我喜欢这个被张培力偏爱的展览题目,它像一份冷静而理性的医学报告,但里面的内容偏偏又有关自己的身体,这种难以言喻的关联如此暧昧,如此感性。我们或许很难想象,张培力在抽离并反观自己的身体密码时又会有何不同的感想。在某种程度上,这与他近几年的展览“既然”“不但丨而且”是相似的,他从不为观众提供一个确切的限定,而是让人感觉“怎么都对,但怎么都词不达意”。张培力说自己该做的是适可而止,很多事情都是由观众去完成的。

然而作为观众,很多时候我们又无法轻易地挑破张培力过往作品中的言外之意。在他1988年创作的作品《30×30》中,记录了一个人反复地把玻璃摔碎再粘合起来的过程;1991年的作品《(卫)字3号》,拍摄了艺术家用肥皂和清水反复搓洗一只活鸡到近乎残忍地步的过程;同年创作的《水-辞海标准版》,呈现了电视播音员邢质斌以标准语速读《辞海》中以“水”字开头的条目;1996年的《不确切的快感2》,则用数个视频拍摄各个角度用手抓痒的近景。

张培力《30×30》单视频录像 有声、彩色 32分09秒 1988

张培力《(卫)字3 号》单视频录像 1991

张培力《30×30》《水-辞海标准版》,芝加哥艺术博物馆展览现场

张培力《不确切的快感(二)》录像装置 1996

张培力《X?》100×80cm 布面油画 1987

这些作品中有着近乎极度无聊的有趣,同时带有一丝难以立刻察觉到的辛辣感。如今我们已习惯认为《30×30》这件作品奠定了张培力“中国录像艺术之父”的地位,但他本人却一直不屑于在他看来毫无意义的定义。事实上,从他近年的作品来看,他的创作的确已经渐渐弱化了录像的因素,例如他在掩体空间利用段祺瑞执政府旧址中防空洞打造的让观众丧失安全感的《不宜久留的场所》,又如在余德耀美术馆呈现的由10个电动卷帘门构成的《卷帘盒子》,通过机械设置的不规律运动模式,开放的空间随时可能变为将观众困入其中的受限房间。

张培力近年来面貌不断更新的创作,极像是他当年不再画画的转变。但正如他所强调的那样,“我从来没有宣布说我放弃画画,你做的决定时可以宣布,但我从来不做决定。”

2017年,张培力《卷帘盒子》余德耀美术馆展览现场

2017年,“张培力:没有网络”掩体空间展览现场

2018年,“张培力:既然”博而励画廊展览现场

我从来不做决定

Hi艺术(以下简写为Hi):这次在仁庐的展览“关于强迫症的年度报告”,以及之前在余德耀的作品《卷帘盒子》,它们更多来自你过去多年的想法还是偶然的契机所促成的?

张培力(以下简写为张):这两件事情其实不矛盾,一些过去的经验或想法一定会积淀在某个层面的潜意识里,你不知道哪一天会拿出来。如果没有这些积淀,偶然的契机是没有影响或者说是无效的。我觉得这些最新作品不只来自过去的想法,甚至更遥远的上一代人、整个生活环境都有影响。

Hi:最近这几个展览已经跟录像作品没有太大的关系了。

张:有些展览现场可能还有一两件录像,没有以前那么多。我现在的注意力不完全在录像上面了,它已经不是我作品中最主要的东西了。我一直比较讨厌自己被各种各样的定义所限制,比如别人说你是做录像的,我觉得没有任何意义。

张培力《19-O004》《19-O005》白色米开朗基罗大理石 2019

张培力《关于肺、胆囊、胆总管、动脉血管、肺动脉血管、肺结节的数据》 装置、自动机械电机、布料 2019

Hi:你从1995年开始不再画画了,当时你说觉得再画可能就是在做重复的工作,现在你觉得把录像这件事做完了吗?

张:我从来没有宣布过我不画画了,只是因为画画找不到感觉,不知道该画什么,所以后来就去做有感觉的事情,画画就被搁在一边了。一晃几年,十几年,甚至二十几年没有画画,但是这个不是我做的决定,我从来不做决定的。甚至最开始拍录像时,也是因为不小心。当时并没有对绘画有多厌烦,而是觉得有一种可能性,它可能是不同于绘画的创作手段。我比较忌讳勉强自己要做什么事情。现在回过头来说句风凉话,幸亏我画画的时候卖得不好,不然我也很难说今天会怎样。我最后一张画是小小的手套,画完就跟垃圾一样搁在工作室里了,后来2004年才被人发现买走,那时候已经画完十几年了。

Hi:即便没有刻意去勉强自己做什么,但在整个创作生涯中最后仍然呈现一条比较清晰的线索?

张:我觉得每个人都可以说有没有这条线索,因为该说的我已经说了,至于我前面说的和后面说的究竟有没有联系应该由别人来判断。我自己觉得多少应该有联系,我不是那种特别有着极端刻板的计划和逻辑的人,但不等于在艺术创作上是随意的,我可能是一个比较折中的人。

张培力《器官与骨头》(局部) 洞石、白色米开朗基罗大理石 2019

艺术从来都是自生自灭,不用我来警惕

Hi:最开始做《30×30》的时候,有没有想到后来录像艺术的技术会发展到现在这样?

张:那个时候都没有想到录像艺术这个事,这是实话。我对技术始终有一种忐忑,因为觉得自己永远是一个门外汉。但是有的时候我的要求不多,我只要一点点,而且会安慰自己,这些外行恰恰是我的特点,如果我做得特别专业,可能要出问题了。我记得1996年在杭州做录像展,有几个电视台的朋友去看了很不屑,说你们拍得太业余了,一看就是完全不会拍的人,我一听就说,这就对了。

Hi:你最开始做录像的时候,可能它还不是一种主流;在相对来说更加普遍化的今天,你在创作时会有刻意要避免的东西吗?

张:我觉得自己不是一个艺术官员,要警惕一些不健康的现象出现。艺术从来是自生自灭的,不用我来警惕,我只能警惕我自己。我觉得自己有感觉就做,没有感觉就不做,这很简单。其实录像成为一种比较容易掌握的创作手段并不是一件坏事,很多人以前学艺术是从素描开始的,现在从拍录像开始,有什么不好呢?现在很多人的手机都可以拍摄上传,大家都可以参与,这反而是一个艺术民主化的过程,而不是由一个权威的机构掌握某种话语权。

张培力《头颅与心、脑、肝》白色米开朗基罗大理石、白色玛瑙 2019

张培力《头颅与心、脑、肝》(局部) 2019

张培力《头颅与心、脑、肝》(局部) 2019

Hi:当今天所有人都能拍录像了,艺术民主化的同时会稀释录像艺术的学术性或艺术感吗?

张:我觉得永远不会。如果一个社会参与艺术创作的人多了,可以说这个艺术的底盘就大了,这样一来,最后的建筑可能会更高一点。我觉得我们大概可以分辨出来艺术的和非艺术的,或者说娱乐的和非娱乐的作品。大多数娱乐性作品是没有观念的,你看不到拍摄者的态度。

Hi:尽管录像技术更普及了,但是就收藏来说是不是仍然存在一定的门槛?

张:收藏永远有门槛,因为它需要花钱买一件自己觉得物有所值的东西,这个价值的体现就是收藏的门槛,大家一定会收藏自己认为有价值的东西,谁都不会花1万块钱买个垃圾,或者花很多钱买一件人人都可以做的作品。我们说批评和策展是对艺术的一种判断,收藏也是一种判断,当然这里面有资本的介入,有时候并不是纯粹的判断。

Hi:今天影像艺术的收藏情况是怎样的?和你最开始做的时候状况有哪些变化?

张:比我们当年开始做的时候好很多。现在从学校毕业没几年的学生作品就有人收藏了,而且国内收藏影像艺术的藏家越来越多。我们过去的时候,国内几乎没有一个收藏影像的藏家,甚至连国外都很少,我最初的几件作品都不是私人而是机构收藏的。

张培力《全身的骨头》(局部) 白色卡拉拉大理石 2019

张培力《全身的骨头》(局部) 2019

张培力《全身的骨头》(局部) 2019

宅在工作室的“闲人”

Hi:这次展览准备了两年,现在创作作品耗时最久的是哪个过程?

张:最耗时的应该是中间雕刻的部分,用大理石或各种石头雕刻,你需要找合适的石头,然后把它雕刻成满意的效果,费工费时。核磁共振和3D打印都很快。这个展览准备了两年,按照我的性格,如果能花更多的时间,比如再给我一年可能会比较好。当然也不一定,我一方面有强迫症,一方面又有拖延症,赶晚不赶早。

Hi:平时的创作和生活节奏是怎样的?感觉你不属于工作室型的艺术家。

张:其实我还是比较喜欢待在工作室(编者注:我觉得应该是“宅”的意思),我不知道工作室型艺术家应该怎么定义。我没有像很多艺术家那样有一个很大的工作室,而是在杭州有三个地方,一处是做文案的空间,平时可以跟朋友喝茶喝酒;一处是用于呈现作品的地方,很多作品在现场安装完可以直接呈现;另外一处是用来放东西的仓库。

张培力《天空》《蜘蛛》摄影作品 2019

张培力《留在戈壁滩的尿》摄影作品 2019

Hi:有时会住在工作室吗?还是像上班一样去工作室?

张:其中有一个工作室是可以住的,但是我自己住的地方是城里另外一个房子。我是一个懒人,在家里是不能工作的。我以前的微博就叫闲人,真的不是一个劳模,如果没事的话,差不多有半天是不能工作的。大多数时候起床已经中午了,喝喝咖啡就到了午饭时间,然后该干什么就干什么。到了晚上,基本上跟朋友喝喝酒,就到半夜了。