来源:新世纪当代艺术基金会

展期:2019.11.3-2020.1.10

参展艺术家:刘野、郝量、关尚智

策展人:杨紫

地址:新世纪当代艺术基金会丨北京朝阳区798艺术区797东街A05

开放时间:周二-周五 11:00-17:00

11月2日新世纪当代艺术基金会推出最新展览“韶华”,呈现艺术家刘野、郝量、关尚智的作品。

开幕现场

韶华

In Younger days

韶华易逝。人们因而念念不忘,又让它永存。展览中,韶华化为作品中花的意象。各种品类的花常投射到事物上,让它承载约定俗成的意义。比如,花语(Floriography)起源法国,在19世纪维多利亚时期的英、法、美兴盛,为礼数繁复、情感压抑的社会氛围提供了传输密语的媒介。由约翰·埃弗里特·米莱斯(John Everett Millais,1829-1896)绘制的著名的《奥菲丽娅》(1852),宛若在唱着哀叹之歌的女主角漂浮在河流间,身边簇拥着代表徒劳之爱的三色堇、代表忠贞的紫罗兰、代表痛苦的荨麻、代表纯真的雏菊、代表死亡的罂粟花以及代表忧愁的红口水仙。同时代,受库尔贝影响的亨利·方丹-拉图尔(Henri Fantin-Latour,1836-1904)绘制了大量静物画,同时又继承了该类绘画之前的传统。从17世纪的尼德兰至今,这类题材常常有警世意味。花、水果、食物以及象征奢侈的炫耀摆件,常常和猎物、头骨、蜡烛和沙漏一起入画,提醒着世事无常。拉图尔朴素、直接的花朵浸润着印象主义的气息,些微不安的笔法走向,让锦簇的花团显得既危险又诱惑。

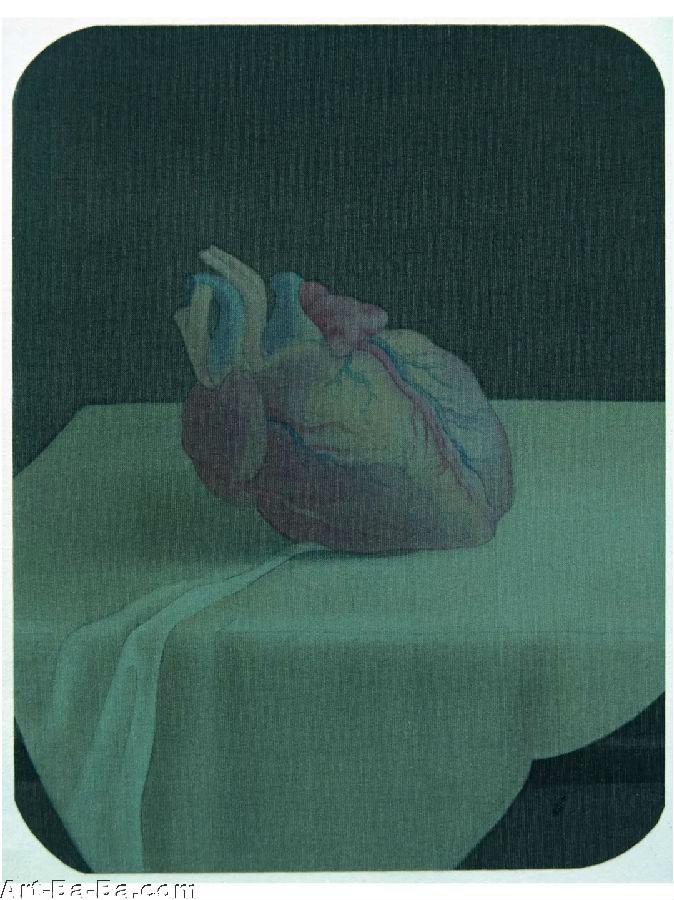

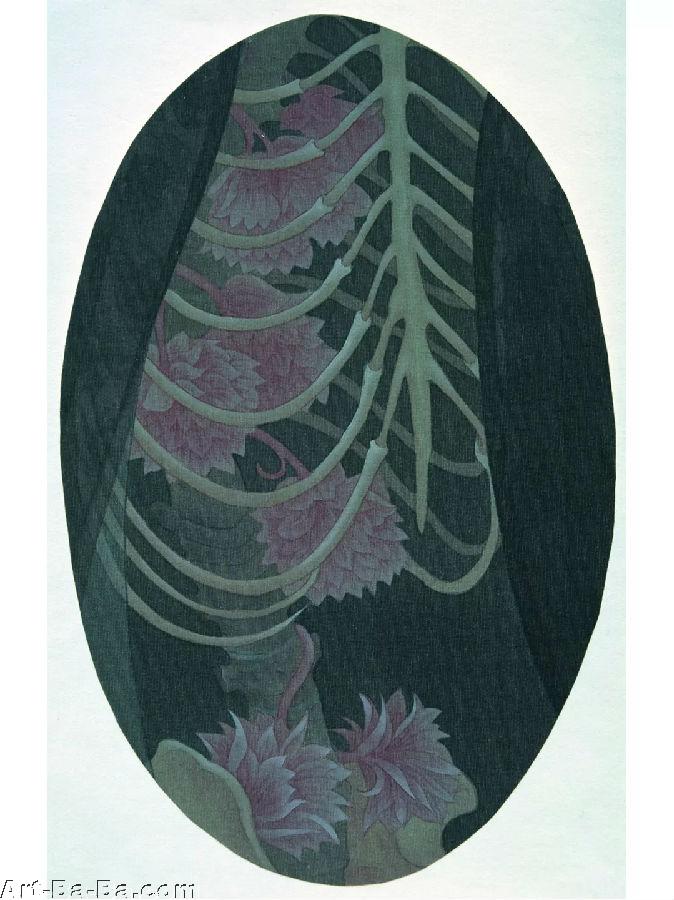

在艺术史中,花卉的象征性以及在至美与哀伤之间徘徊的暧昧态度,是这场小小群展“韶华”的线索。三位杰出的艺术家——刘野、郝量、关尚智——参加了这场由新世纪当代艺术基金会发起的展览。郝量2009-2010年创作的作品《移用解剖学系列》,将人的形而上和形而下分成两组加以描绘。在该系列上部的开端,一座蒙面的骷髅像身着波斯服饰,眼洞“望”着手中把玩的树叶,像是一株刚刚发芽的种子;随后,身着中式长袍的骷髅像分别以正面、侧面、背面示人,透过蝉翼般的薄纱,骨骼结构清晰可见。心、肺、肾以及一组手术刀的特写被展示出来,解剖动作的细致刻画,人物质层面的骨肉分解得干净、坦白、毫无悬念。下部伊始,上部第一张骷髅像被填上面部的骨肉后再次登场,却以线描的笔触勾勒出了轻盈的姿态,无神的眼洞也被点睛,琢磨“种子”的神态呼之欲出。人体穴位和心脑空间——比肉身更为抽象的层次——随之出场,引发人们怀疑上下两部均为那位手持种子的观者身心世界的切片分解。在系列的最后,人体的部位或器官均与天体、大树、竹枝、花朵等自然景观同框出现,这种比附将人体与宇宙规律打通,自然而然,归根复命。

郝量 Hao Liang

《移用解剖学》Dissection Series

绢本重彩 Ink and color on silk

2009-2010

图片由艺术家提供 Image courtesy of the Artist

来自王兵先生收藏 From Wang Bing's collection

《Lilies》(2012)打破了郝量营造的宿命和寂静感。艺术家关尚智收集了12枝仿真百合花,它们是诸多劳工重复劳动所锻造的社会潜意识景观——作为消费品,要在最大范围内符合消费者对“好看的百合”模样的共识,以及他们潜意识中对“百年好合”和“纯洁”等吉祥寓意的冀望。在1960年代,纸制花为香港本地企业家经营的重要产业,人造花厂也曾经是本地工人因劳资和待遇问题而引发抗争的源头。在人工百合花优雅、纤弱的表征下,暗藏着历史疼痛感的一瞬回闪。

关尚智 Kwan Sheung Chi

Lilies

12枝不同的人工百合 12 different branches of artificial lilies

尺寸可变 Dimension variable

图片由艺术家和马凌画廊提供

Image courtesy of the Artist and Edouard Malingue Gallery

摄影:张宏 Photo by Zhang Hong

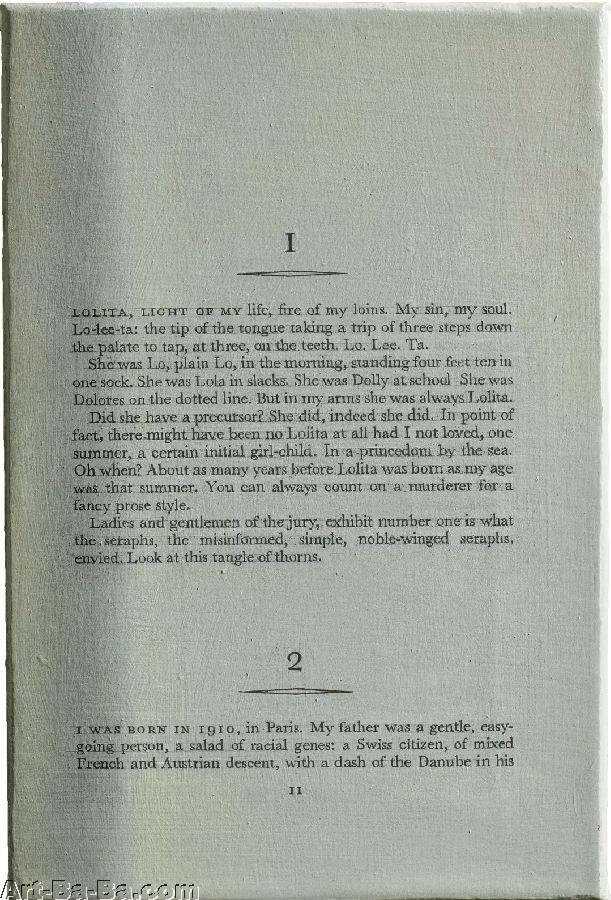

刘野在画布上复刻了纳博科夫经典小说《洛丽塔》的深色封面与第一页正文,但远不仅如此。炽热而柔软的少女形象——“我的生命之光,欲望之火,我的罪恶,我的灵魂”(《洛丽塔》的第一个句子)——铭刻成文字,变得坚实,明暗干脆,像块曾出现于文艺复兴早期绘画中的纪念碑,又有现代主义的意趣。稳固、克制、简练的构图之下,艺术家开辟了另外的微观维度,让它鲜活。在难以轻易察觉的尺度,诸如每个字母的浓淡、深浅、色调变化内部,笔触成趣,游刃有余。而由于入画题材是书籍,当观众接触到作品绘画性的同时,他们无法回避文字的表意。刘野“借来”的那一页文字间对往昔爱情自白式的口吻,那种隐匿处的钝痛感,掺到技术性的绘画语言中,令他们踌躇:眼前的究竟是文字或绘画?难舍难分的关系,幅度微妙地颤栗于绘画整体之中。艺术家开拓了一个让绘画技术、艺术史、文字表意系统、摄影媒介紧密缠斗的场域,观众能在其中反思各类媒介对观看的替代,语言与现实的指涉关系,甚至中国书法的形式和传达问题。但难得可贵的是,艺术家并没有逼迫观众的知觉哲学化。他向观众讲述故事,吐露情感。即便欲说还休,也是掏心掏肺。

刘野 Liu Ye

Book Painting No.12 (Lolita,London.Weidenfeld&Nicolson,1995,Page.11)

20×30 cm,布面丙烯 acylic on canves,2016

图片由艺术家提供 Image courtesy of the Artist

来自王兵先生收藏 From Wang Bing's collection

刘野 Liu Ye

Book Painting No.13 (Lolit****olume One & Volume Two, The Olympia Press, Paris, 1955)

40×25cm(each part),布面丙烯 acylic on canves,2016

图片由艺术家提供 Image courtesy of the Artist

来自王兵先生收藏 From Wang Bing's collection

回看文章开始提到的那些日常哀叹“无可奈何花落去”的西方静物画,我想说,时间也是“韶华”的引子。三组作品都向远处投掷了参照系,感受的、情感的、甚至是社会的,提醒我们身处的当下从不是一座无缘无故的城池。

杨紫

2019.10.13

于顺义北京家中

展览现场