来源:798艺术 奚雷

波里斯·涅斯洛尼:就此发生

拉廷根博物馆/拉廷根

2019.06.28 – 10.06

如果不是因为波里斯·涅斯洛尼的展览《就此发生》(Das es geschieht),我也许永远不会来到拉廷根(Ratingen)博物馆。这个地方性色彩浓重的博物馆,起初并不是为了艺术而建造起来的。和周边那些有着显赫地位的城市相比,人口不足九万的北威州小镇拉廷根,无论从哪个角度来看,似乎都并不是一个非常关键的地方。但无论如何,这里的人们依然希望,有一个场所能让这个小镇的地方史,让那些相比之下处于边缘的时间和记忆得以储存。

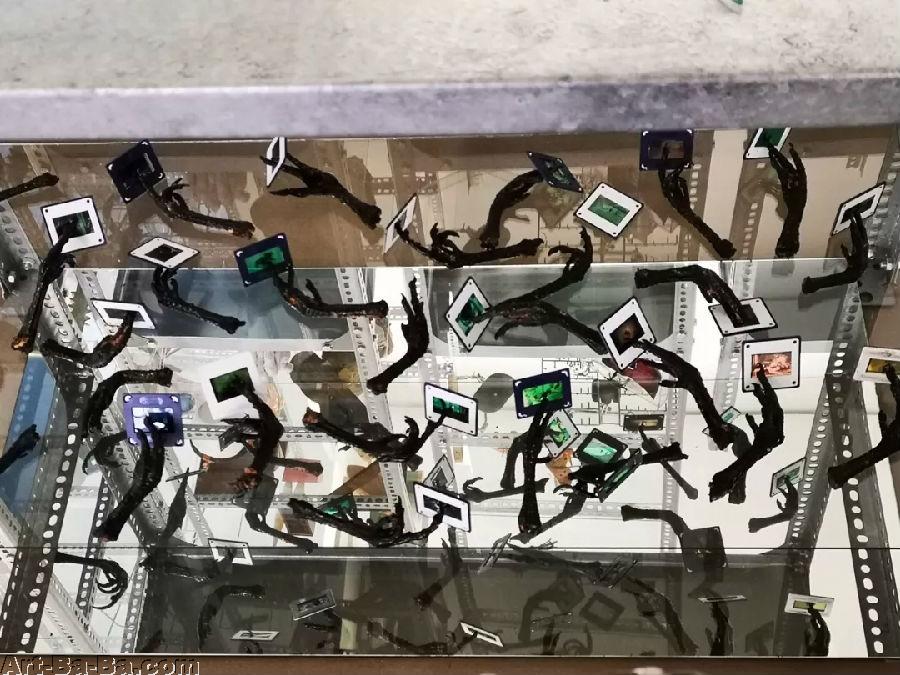

"波里斯·涅斯洛尼:就此发生" 拉廷根博物馆 展览现场

于是,他们选中了一栋楼房,改造它,让它看起像是一座博物馆。但事实上,随着时间的推移,在这个博物馆中,地方史和地方的艺术史逐渐地变得混淆了起来。今天,人们已经很难分辨,拉廷根博物馆究竟是一座储存地方史的城市博物馆,还是一座展示当代艺术的美术馆。

我之所以要谈到拉廷根博物馆的模糊不清之处,是因为,这也许可以暗示在德国行为艺术史中扮演着重要角色涅斯洛尼,如今在艺术体制中的位置。毫无疑问,拉廷根博物馆依然属于当今德国艺术体制中的一环,但是,它的混杂之处也似乎也说明了,就如拉廷根的地理位置一样,这座博物馆并非处于体制的中心。而这位曾创办了声名显赫的“国际黑市”(Black Market International)行为艺术团体的艺术家,今天恰是在这个艺术体制的边缘处,举办了这场比较重要的回顾展。

"波里斯·涅斯洛尼:就此发生" 拉廷根博物馆 展览现场

当然,一场回顾展的举办地点,并不能代表什么。但当我回想到,在一次偶遇中,涅斯洛尼说道,自己如今仍需要为工作室的租金发愁。这不得不让我觉得,相比他在艺术史上的重要地位,如今这位艺术家似乎退却到了一个相对边缘的位置。

当然,这种落差也许出自于艺术家的内在选择,或者,这对当事人来说或许也不甚重要。但是,我们并不能否认,外部条件的变化也是产生这个结果的重要原因之一。为了阐明这种落差的外因,我们不妨将视角移至拉廷根博物馆的反面,艺术体制的中心之一,威尼斯双年展,看一看那里发生了什么。

"波里斯·涅斯洛尼:就此发生" 拉廷根博物馆 展览现场

第58届威尼斯双年展的主策展人拉夫·鲁戈夫在前言中写到:“艺术无法在政治领域行使其力量”。他的想法确实代表了一种艺术体制中的普遍态度:不少以往热衷于政治的艺术从业者们,如今开始对政治产生了疲劳。他们的逻辑是:世界政治正在倒退,而诸如难民问题、种族问题和极端主义等各种政治危机层出不穷。如果艺术真的对政治有效,那么为什么艺术似乎对这种倒退毫无作用?

让我们再读一遍鲁戈夫的断言:“艺术无法在政治领域行使其力量”。也就是说,通过艺术来进行政治实践,已经没有什么意义。这个观点致命危险之处在于,混淆了以下两个截然不同的问题:第一,我们是否还应该通过艺术去实践政治;第二,我们是否还应该用以往的方式,通过艺术去实践政治。而事实是,虽然现在那些陈旧的观念失效了,但是并不意味着其他方式也必然会失效,更不意味着我们就不应该继续在这个领域中讨论和实践。

当然,我们必须首先确认一个前提条件:为什么我们还有必要去谈论艺术与政治的关系?

"波里斯·涅斯洛尼:就此发生" 拉廷根博物馆 展览现场

实际上,无论从哪个角度出发,如今一旦要深入地谈论艺术作品,我们最后似乎都会难以避免地将会涉及到政治的领域。因为,对艺术全面的讨论总是很难绕开在背后推动着艺术发展的力量,而就如鲍里斯·格罗伊斯(Boris Groys)所说,市场和政治已经逐步地成为了其中的两股主导力量。[1]

如果说,市场的力量总是试图将艺术作品转化为商品,那么,政治的力量就似乎一直在试着将艺术作品转化为政治宣传工具。[2]我们总是很容易就能辨别出作为商品的艺术作品,就像在艺博会中,我们可以清楚地在价格单上看到,艺术品是如何成为了一件件商品。但相比之下,我们却往往不能在第一时间找出艺术作品和政治宣传之间的关系。

"波里斯·涅斯洛尼:就此发生" 拉廷根博物馆 展览现场

一个比较典型的例子就是波洛克的行动绘画:波洛克作品中那些抽像的点和线,表面上看起来的确和政治宣传毫无关系。但事实是,中情局通过资助和支持,促进了以波洛克为中心的纽约画派(the New York School)的发展,而这些在表面上看起来与政治无关的艺术作品,实际上却在冷战中被当做一种文化武器,用以对抗截然不同且强悍的苏联艺术,以及其背后的意识形态。[3]

当然,我们不能因为艺术作品发挥了政治宣传的作用,就否认它们的其他价值,就如我们不能因为影片《意志的胜利》宣传了纳粹主义,就否定其美学上的贡献。但如果在谈论这些艺术作品时,忽略了政治维度,那么我们也难以全面地理解艺术史的发展。

"波里斯·涅斯洛尼:就此发生" 拉廷根博物馆 展览现场

而市场和政治这两股力量,并不是总是单独行事的。对此,安东·维多克(Anton Vidokle)在《离开市场的艺术,离开教育的艺术:艺术的政治经济学》一文中做出了进一步的讨论。他认为,十九世纪末那种远离世俗商业的“波西米亚式”艺术家(那些厌恶市场的艺术家,例如死于贫困的高更)不但不存在于市场,也从来就不可能存在于艺术机构和艺术学院之中。[4]而如今,后者已经被认为是政治力量引导着艺术的场所。在这些地方,市场与政治的力量往往交织在一起,作用于艺术的发展。

另外,政治成为推动艺术发展的主要力量,并不只是西方艺术世界的特殊情况,而也适用大部分的非西方地区。因为,政治成为推动艺术发展的主要力量,并不是由意识形态所决定的。不同的意识形态,往往只会造成艺术世界中政治和市场力量之间不同的结构和关系,而前者始终是艺术的主要推力之一。

就如在冷战时期,无论是美国艺术还是苏联艺术的发展,都离不开政治力量的推动,而意识形态的不同则导致了推动方式的不同。造成这个现象的更为基础的原因是,生产方式和传播方式的革新,让艺术丧失了原先的价值,而同时,现代政治恰恰急需要艺术为自己服务。所以,我们也无法说:艺术与政治关系的话题,仅仅是一种西方世界艺术话语的喜好。

波里斯·涅斯洛尼肖像,《MA,关于波里斯·涅斯洛尼的短片》剧照,2003,导演:杰拉尔德·哈林格

因此,我们如今早已难以完全避开政治的领域,来全面地谈论这个时代的艺术。那么,以往作为政治的艺术,如今是否已经脱离了现实?如果确实是这样,那么原因是什么?

柏林艺术小组Pauline Boudry / Renate Lorenz在影像《心灵感应的即兴》(Telepathic Improvisation)中,指出了当下女性主义运动的困境:一次次的游行和抗议究竟能改变什么?被砸坏的玻璃第二天就被重新安装好了,生活依旧继续,而所有的问题依然存在。那么,抗争的意义究竟何在?

而作为政治的艺术,也面临着类似的困境。要找到困境原因,我们就首先要分析,在西方艺术世界的主流话语中,艺术与政治的关系是如何进行演变的。

从世界政治格局变化的角度出发,在战后的西方,艺术与政治关系可以极为粗略地分为三种不同的形式:冷战美学(Cold War aesthetics)、体制性批判艺术(Institutional Critique)以及批判性的艺术体制(Art Institution of Critique)。

五六十年代,美学进一步与社会科学、本体论哲学、符号学和分析哲学等学科相互融合,西方艺术与政治之间的关系呈现出一种错综复杂的状态。这个时期的艺术主要是在地缘政治的维度发挥着政治宣传的作用,但在美学话语和艺术实践中,艺术并未清一色被地视为政治武器。戴维·霍普金斯(David Hopkins)在冷战的历史框架下讨论了这一时期艺术与政治的关系,他将这阶段的现代主义视为一种冷战美学。具体地说,战后西方现代主义艺术对资本主义生活方式的讽刺和抵抗,恰恰彰显了西方世界的自由,并由此成为对抗苏联意识形态的武器。[5]

因此,在冷战的政治格局中,艺术主要间接地起到了政治宣传的作用。而在冷战之后,艺术与政治的关系呈现出了另一种样式:面对这些作为政治的艺术,人们似乎甚至难以区分这究竟是艺术实践还是政治实践。这些艺术往往诞生于政治愿景,并且趋向于成为社会与政治批判的工具,有时,它们甚至成为了政治宣言和口号。与其说,冷战时期美国抽象表现主义所代表的“后形式主义”(post formalism)的兴盛,是现代主义艺术历史谱系必然延续的结果,不如说,这是冷战格局下的特殊产物。而在苏联解体之后,艺术已经不再是两极对抗中的文化武器,“后形式主义”也因此失去了存在的条件[6]。

于是,艺术与政治的关系开始回归到了原先的状态,批判性的艺术也可被视为本雅明所说的“艺术政治的革命要求”(die revolutionäre Forderungen in der Kunstpolitik)[7]下的产物。这种让人分不清是政治还是艺术的作品也并不是在冷战之后突然出现的,而是六十年代观念艺术,尤其是体制性批判艺术,以及当时女性主义、酷儿理论、后殖民主义批判以及后结构主义等左翼思潮在冷战后的发展和延伸。这些体制性批判艺术家们旨在挑衅权威,他们尤其批判的,是由新自由主义所主导的艺术体制本身。

但是,体制性批判艺术也同时塑造了批判性的艺术体制。这种原先旨在批评体制的艺术实践,如今蜕变了其批判的对象,也就是体制本身。而我们可以在这个过程中找到一些端倪,来回答上文的问题:为何这种作为政治的艺术如今已经脱离了现实?对此,艺术家安德莉亚·费瑟(Andrea Fraser)认为,我们首先应该质疑体制性批判艺术本身。对安德莉亚来说,体制性批判艺术从一开始就是被体制化的。因为和所有艺术一样,它不但只能产生于艺术体制之内,而且也只能在体制内发生作用。

如果说艺术在体制之外,才能有效地对体制进行批判,那么,这样的艺术其实压根就不可能发生,因为艺术领域之外的艺术是并不存在的。[8]作为冷战之后政治艺术的典型,体制性批判艺术的窘境,也表明了政治与艺术之间的一个重要关系——如果我们粗略地将西方艺术界中政治力量的再现分为两种,一种由主流文化政策所引导的政治宣传,另一种是对权威的批判,那么,艺术体制的功能就在于,让前者得以吸纳后者,来使艺术的批判性日渐脱离现实,并最后充实了前者的力量。因此,鲁戈夫的话并不是完全错误的。因为,虽然体制中的艺术依然发挥着政治宣传的作用,而如今作为政治批判的艺术却似乎已然失效了。

[1]Groys B. Art power[M]. Cambridge: The MIT Press,2008.5-8

[2]同上。

[3]Yawitz A. How Freedom Was Aestheticized During the Cold War[EB/OL]. Hyperallergic. 2017-12-09. https://hyperallergic.com/415616/how-freedom-was-aestheticized-during-the-cold-war/.

[4]Vidokle A. Art without Market, Art without Education: Political Economy of Art[EB/OL]. e-flux. 2013-03. https://www.e-flux.com/journal/art-without-market-art-without-education-political-economy-of-art/.

[5]Hopkins D. After Modern Art: 1945 – 2000[M]Oxford:Oxford University Press,2000.11.

[6]高名潞. 当代艺术史从何时开始?[EB/OL]. 艺术档案. 2018-01-18. http://www.artda.cn/view.php?tid=10647&cid=15.

[7]Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: Die drei deutschen Fassungen in einem Band[M]Berlin:Karl-Maria Guth,2015.4.

[8]Fraser A. From the Critique of Institutions to an Institution of Critique[J]Artforum,2005,Vol. 44:278-286