来源:长征计划 翁佳

8月3日,行星马克思第六次线下读书会“宇宙空调”在706青年空间举办,我们邀请到建筑学者翁佳介绍她正进行中的气候控制研究。对气候进行控制和设计,意味着空气虽然看不见,但却是多种化学材料的集合体。可以说,空气根本从来就不“空”,它的文法是化学键。我们试图在这个看不见的材料中勾勒出一些复杂的关系。例如,作为劳动主体的人,他们的生产怎么被气候影响——这个气候既是自然,也是人工环境。这个被修改的环境,也会反过来重塑人类社会中对于正常与病态的定义。

(本次读书会的介绍请点击这里查看)

彼得·斯特洛戴克(Peter Sloterdijk)是卡尔斯鲁厄艺术与设计学院(Karlsruhe University of Arts and Design)的教授,也是一个比较能够处理当代问题的哲学家。之所以说他能够处理当代问题,是因为他比较注重环境在各个领域的媒介作用。美国学界现在非常喜欢讨论的问题是性别、种族,艺术史领域则喜欢讨论风格、形式,但是这一切都常常排除环境在其间的媒介作用。阅读斯特洛戴克,则会引导大家思考这个问题。

《来自空气的恐怖》(Terror from the Air)一书出版于2000年。在这本书的前半部分,他提出了一个非常令人震惊的论断:20世纪起始于1915年。1915年4月22日,法国北部的德国军队使用氯气以试图进行无差别的消灭行动。毒气标志了经典战争转向恐怖主义的道路,从此,战争不再单单意味着杀灭敌军的肉体,而也是杀灭敌军的环境。对于作者来说,恐怖(terror)其实就是对环境的暴力。

政治上对于环境的杀灭,呼应了我们今天读到的段落中关于超现实主义的叙述和分析,里面谈到的是语境的杀灭。这可能需要一些语义学的知识,也就是符号(sign)和客体(object)之间的关系。符号学(semiotics)即解决符号与客体之间关系的研究。所谓的符号与客体之间的关系,就是在我说“苹果”的时候阐释者便会看向现实中的苹果,或在脑海中浮现出苹果的形象。符号和客体之间的关系是通过阐释者(interpreter)建立的,然而阐释者和符号—客体关系之间的联系则是由环境所决定。事实上,象征和本体之间的关系是一个无线递归(infinite regress),无法将其推到一个绝对的点——它是由人难以完整理解的一系列关系构成的。1960年代活跃的心理学家,例如Gregory Bateson, 会说学者们感兴趣的往往是无限递归,而非单纯的符号与客体之间的关系。我画了一个图示来说明这个问题。

符号、客体和语境的无限递归

为什么我看到一个人戴了戒指就能推断他是结婚的?为什么你说到苹果我就会想到苹果这这种水果?为什么对于中国人的刻板印象是他们就一定要喝茶、吃米饭?其实是这些符号与客体的关系,以及因果关系都依赖于无限个阐释者在做的阐释。维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)说:“任何根据规则的行动都是一次阐释。” 脱离开语境的规则本身是没有意义的,一个阐释者对规则理解的准确程度取决于其他人理解规则的方式。也就是说即使一个阐释者对于规则的理解没有错误,如果他和别人的理解不一样,那么他照样是错的。想必大家小时候都有考试时因为审题而犯错的经验,这种错误很多时候都是因为你对于题目的理解与大多数人不一致而产生的。

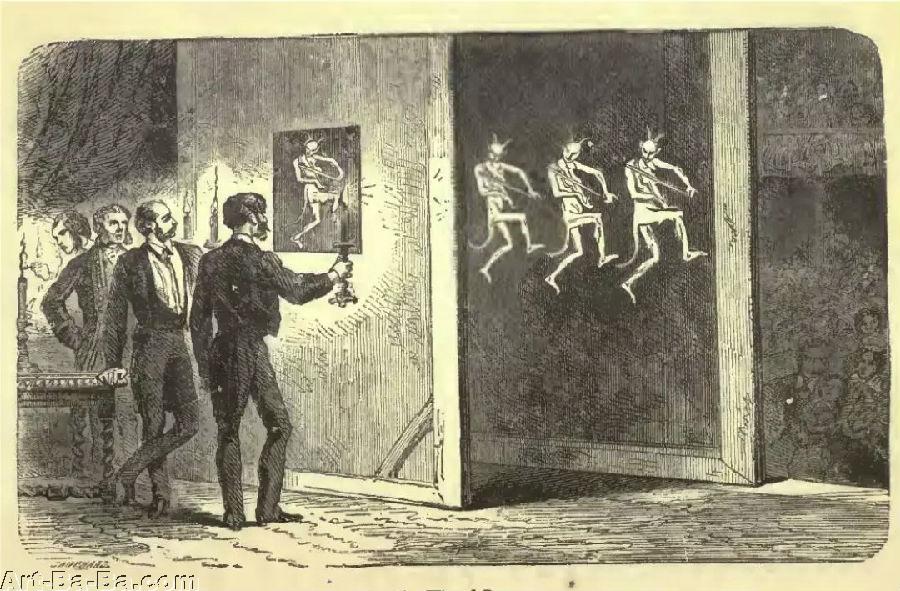

埃蒂安-加斯帕尔·罗贝尔(Étienne-Gaspard Robert)的幽灵幻灯秀(Phantasmagoria)

所谓的超现实主义(surrealism)的革命,是在攻击意义的环境,而非攻击符号和客体本身。它想要把环境变成有毒的,以此剥夺约和俗中的象征的意义。书中会举例到本雅明(Walter Benjamin),他的一个有名的论断,即商品社会是一种幽灵幻灯(phantasmogoria),这些商品都是幽灵,而我们作为大众则是看幽灵幻灯的人。我们不知道这些幽灵的出处。人们之所以会攻击、革命任何这些产生象征关系的机制,就是想要祛除这种大众对于商品的拜物的心理。在语义中,超现实主义想要做的事,是向人展示背后的机制是什么,展示其中的幽灵效应。

达利(Salvador Dalí)在《自我疯狂的人权及想象力独立宣言》(Declaration of Independence of the Imagination and of the Rights of Man to His Own Madness)宣言中写道:“男人有权去爱一个长着狂喜的鱼头的女人,人们有权认为不瘟不火的电话惹人生厌,并且要求电话要像被预感困扰的西班牙苍蝇的睡眠一样冰冷、翠绿和催情。”其实,疯狂(madness)就是我和别人的阐释(interpretation)不同,其内容和环境是不相称的。这一切的疯狂其实就取决于后面一系列的决定意义的环境。

在勒内·马格利特(René Magritte)创作绘画的《现实的意义》(The Sense of Reality)中,石头是飞在天上跟云一样轻的,这个原因和上方的分析图是有关的:在地球上,石头比空气重,但是我们改变环境的话则并非如此。他想要邀请我们去考虑的是一个语境的问题。

勒内·马格利特(René Magritte),《现实的意义》(The Sense of Reality),布面油画,1963年

斯洛特戴克举了这样一个例子:1936年,达利穿着潜水衣出现在一场社交舞会上。但是他的潜水衣坏掉了,因此他差点窒息而死。达利在社交舞会上没能发表的演讲,是他关于世间约定俗成的这些规范(norm)的攻击。但由于他自己差点憋死,这个演讲显然没有成功。达利的失败是出于他对自己想要操纵的技术物品一无所知。所以我们看到了两层意义:第一层意义,是这些技术物品在我们言语的世界里象征的意义,第二层意义,是我们到底要怎样用这个物品,我们的身体跟它发生什么关系。斯洛特戴克在这里做的一件事情,就是认为语境和空气是同一的,我们说话的意义是没有办法脱离空气本身。

穿着潜水服的达利,1936年

斯洛特戴克重新解读了海德格尔(Martin Heidegger)的《存在与时间》,他的解读不仅渗透到了我们今天所阅读的段落里,也存在于他的球体学中。他重新阐释了世界的世界性(The Worldliness of the World),以及空气与世界的世界性的关系。大家都知道海德格尔是一个政治上非常有问题的人,但是他的哲学研究是非常基础性的,我们没有办法回避。也就是说海德格尔的哲学体系中没有鼓励人成为纳粹的地方,也没有放置人成为纳粹的机制。人的存在依赖于世界。而世界的世界性即是所有世界所共有的特质。存在是非常具象的,就是人怎么在一个世界里通过行为成为一个自己想成为的角色。所谓的人生意义体现在行动中,并非遥不可及。

世界的世界性里有三点是最必要的:所用(with which)、能存在(in order to)、为了作(for the sake of)。对于海德格尔来说,“所用”,即工具,是非常重要的。海德格尔会用锤子等非常基础的工具来举例,但是对于他来说,空气、水和石头不构成世界的世界性。斯特洛戴克引用了法国女哲学家露丝·伊丽加莱(Luce Irigaray)的一本书《马丁·海德格尔的对空气的遗忘》,来说明空气与存在以及世界之间的关系。他之所以提出空气都是被设计的产品,是因为空气就是控制我们言语意义的工具,是决定我们言语存在的工具。我们有的人,是生活在被空调笼罩的世界里的,从空调的房间进到有空调的交通工具,再从交通工具下到有空调的房间,这是一种世界。还有另外一种世界,是被空调房间驱除的人存在的世界。在世界的世界性里边,空气是决定人存在的要素,这不仅是生物性的存在。许多学者谈论性别,种族,风格,形式的时候,常常会把政治环境,或是语境当做与自然环境无关的存在。然而达利的失败恰恰证明了语境与空气的耦合。

他认为我们对于世界理解的出路是在于美学(aesthetics)。斯洛特戴克在提出艺术作品的时候,他关注的是象征,认为空气、语境和环境这三者是有紧密联系的。他认为,空气是工具,是世界的世界性的决定性因子。世界中的空气是依循世界中的常规被设计的结果。对于学建筑的人来说,空气或者空调是技术人员的职责。尤其是在建筑师的工作中,空气调节通常是外包出去给另外的技术公司来设计的部分。设计建筑可能会涉及到我们怎么包一面墙,怎么做天花板吊装,怎么运用材料,但是不会包含设计空气。我们了解很多关于建筑表皮和物质性上的知识,却对于建筑围合出的空气一无所知。然而吊诡之处在于,在不设计空气的同时,我们却设计了空气。我认为这个问题会引导我们去问“建筑是什么,”而这也是在当前的政治以及环境危机中,面对建筑史学和理论从业者的非常重要的本体论问题。

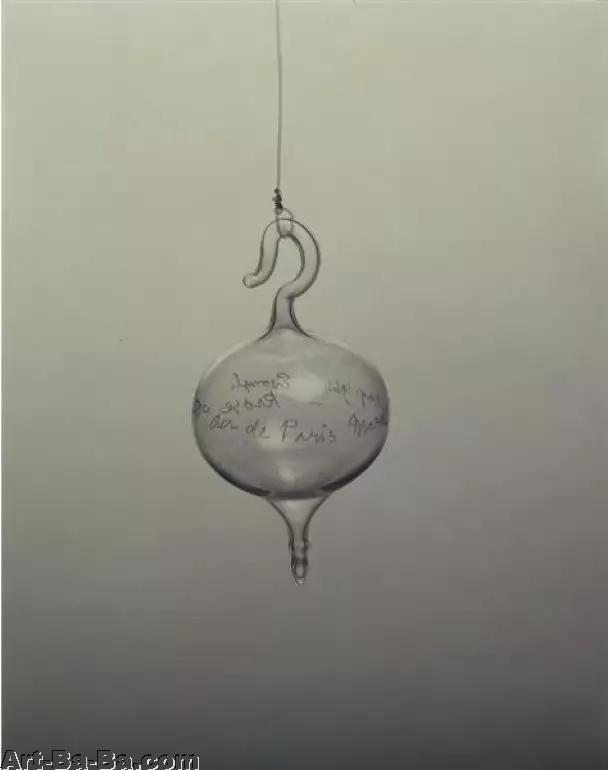

对于斯洛特戴克来说,审美是一个出口。杜尚(Marcel Duchamp)曾经做过一个装置,叫50毫升的巴黎空气。这个玻璃容器里面的空气是密闭的,是被生产的,同时也是一个艺术品。杜尚说:“艺术是一场已经变得不必要的梦……我很容易消磨光阴,却无法告诉你我做了什么……我是一位呼吸家。”当他从一个艺术家变成呼吸家的时候,他会便有意识地去呼吸。空气通过艺术的经验进入了我们的感官世界。对于斯洛特戴克来说,20世纪以后,应对气候与政治的双重恐怖的出口是将空气重新纳入我们的感官世界。他其实没有提出我们实现的途径,这也并非他工作的重点,但是可以看到对于他来说超现实主义以及达达主义艺术家们的工作。

马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp),《50立方厘米巴黎空气》(50cc of Paris Air),1919年

当代的学者,比如斯洛特戴克、布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)、埃娃·霍恩(Eva Horn)讨论环境问题的时候,其实讨论的重点是如何把空气纳入感官世界。但是因为他们接受的训练都是文学训练,他们最后都会将问题诉诸艺术作品或者文学作品。问题的关键是,艺术品或者文学作品和这个世界的呼吸方式有着一种耦合和焦灼,最后就变成了一个自我反省的过程,只对世界里的某种人有意义,例如画廊空间只是某一些人会去到的地方。我认为建筑理论可以为他们的观察提供可操作性。

这就引出了我目前关于空调与建筑历史的研究。空调的发明者叫做威利斯·开利(Willis Carrier),他在1901年就发明了空调机。1939年美国纽约世博会上出现了一幢5层高的“明日冰屋”,内部整个吊顶都投了时时刻刻都在变换的北极光,却用佛罗里达的棕榈树点缀其间。这个场域成了一个不同气候坍塌和交叠的地方。这是世界上第一个专门展示空调技术的建筑。

威利斯·开利(Willis Carrier)的公司在1939年美国纽约世博会上设置展示空调机技术的“明日冰屋”

我觉得设计本身就是处理身体与客体之间的一种关系。空气调节到底是什么?有一本非常有名的1947年出的建筑书籍,叫做《美国建筑及其形成环境》(American Architecture and the Environment that Shaped It),其中引用了亚里士多德最早的区分人和非人的理论。作者认为,用这个模型可以描述的人之所以为人就是因为可以工作,可以抛开支撑自己的生物机能,而去做一些保持自己活着以外的事情。工作得越多,人就是越高等的人。所谓调节和训练,就是让空气调节成为我们的一个优良器官,让我们成为一个在新自由主义的市场状况下的一个非常好的主体。

约翰·杜伦·彼得斯(John Durham Peters)写的一本书叫做《奇云》(The Marvelous Cloud),其中回应了海德格尔写过的一个关于技术的问题,即科技(technology)和技术(techniques)的区别。海德格尔认为科技是可以储存的,而技术是会流逝的。对于彼得斯来说,科技和技术的差别则是人体与技术系统之间的关系的差别。“技术指涉的是实际经验、手工品、身体知识,它与身体和工具互动……”我们经常会把技术系统和技巧分开叙述,技术有技术的载体,技巧有技巧的媒介。例如对于海德格尔来说,风车是技巧而水坝是技术。彼得斯在《奇云》中所展现的是任何自动系统都有它的出口、界面和技术。建筑中任何自动系统都有人手可以接触的,部分任何空调都有控制的技巧。有时候建筑的形式还没有适应到技术的形式,如果设计也是技巧、控制面板也是技巧,而通过技巧我们可以认识空气的话,我们应该怎样设计?

约翰·杜伦·彼得斯著《奇迹之云》封面,University of Chicago Press出版社,2015年

我认为空气的意义不只是存在于文学和艺术品中,这些技术物品时时刻刻都在向我们宣告空气的意义。我们时时刻刻都在互动和应用技巧。不幸的是,我们有关技术物品的设计的历史研究是非常匮乏的。