来源:新京报

在当下,很多艺术家们纷纷逃离了城市中心,这种现场是否对城市文化的创造力构成了威胁?是否与超级富豪的诞生和新兴富裕阶层占领城市中心有关呢?生活成本的高消费和艺术家们逃离城市中心的背后,到底是什么原因,又给城市带来怎样的结构变化?

城市尤其是大城市的房价,在哪都是一个说不尽的话题。在美国纽约,在高昂的房租、房价压力之下,作家、艺术家、音乐人、媒体人等创意人群正在逃离市中心。房租占他们薪水的30%以上已经太寻常。

这幅画面,与我们曾经对美国大城市所形成的印象可能相差甚远。在20世纪,那里发生了一场逆城市化运动,富人住在郊区,而其他人群则住在城区。而过去十几年,富人和新兴的创业、投资和科技等高收入人群大量涌向城市中心,或至少是人群集中的街区。

空间布局变得格外复杂,既不是城市化时期的中心富裕、郊区落后,也不是逆城市化时期的中心贫困、郊区富裕。按照美国经济学家佛罗里达

(Richard Florida)

的说法,现在已经变成拼布形状,不同价格的空间相互交错。

那么,如今高昂的房租、房价和生活消费成本,之所以导致作家、艺术家、音乐人、媒体人等创意人群逃离市中心,是因为超级富豪和新兴高收入人群吗?比如他们推动房价高涨,占领了城市空间。这一逻辑,即便在国内也是非常流行的观点,甚至是我们最频繁听到的批评意见。

而佛罗里达在《新城市危机》一书中则对此一一提出不同看法。在他看来,迄今为止,超级富豪影响的范围不大,新兴高收入行业天然就会向往高密度的地方,“所谓的城市文化创造力消亡只不过是谣言”,而真正的症结不是富豪和中产等精英内部的冲突,而是弱势群体不断恶化的经济状况和与日俱增的不安全感。

作者|理查德·佛罗里达

《新城市危机:不平等与正在消失的中产阶级》,[美]理查德·佛罗里达,吴楠译,中信出版集团2019年7月版

在超级大城市,他们在逃离市中心

2013年,新浪潮乐队“传声头像”的主唱大卫·拜恩就曾提出警告:“如果纽约财富金字塔顶端1%的人开始扼杀创意人才,我就会离开纽约。”

他认为纽约高速的经济发展可能会带来文化灾难:“多数曼哈顿社区和部分布鲁克林社区基本已是富人区,中产阶级已经很难负担得起纽约的生活成本,就更别提那些年轻艺术家、音乐人、演员、舞蹈演员、作家、记者和小生意人了,城市的活力源泉在慢慢消失。”

帕蒂·史密斯(Patti Smith),生于1946年12月30日,美国摇滚歌手、诗人、画家、艺术家,被认为是20世纪70年代美国朋克音乐的先锋人物之一。

拜恩不是唯一提出警告的。朋克摇滚歌手、诗人、传记作家以及国家图书奖获得者帕蒂·史密斯在被问及年轻人还能否在纽约做出一番事业时回答:“纽约已经不属于年轻人和想白手起家的奋斗者了,可以看看其他城市,比如底特律和波基普西。总之,我的建议是换个地方。”

2014年,电子音乐人莫比写道:

在20世纪80年代末,我花140美元就能在14街与几个形形色色的音乐人和艺术家一起合租公寓。那时纽约艾滋病蔓延、经济萧条、谋杀率居高不下,大家都避之不及。但即便如此,曼哈顿仍是世界文化之都,其混乱而危险的环境甚至在某种程度上促进了它的文化繁荣。当然,后来一切都变了,纽约成了金钱之都,人们认为房租占薪水的30%很正常,对一些人来说,曼哈顿现在的房租甚至是他们薪水的300%。

越来越多的音乐人和艺术家都亲身体会到了城市转型带来的影响。

事实上不只他们,很多学者和政客也开始担忧超级城市可能会抑制创新。前英国首相戴维·卡梅伦的高级顾问、促成伦敦科技繁荣的关键人物罗恩·席尔瓦曾说:“很多人离开纽约,去了洛杉矶,我们应警惕这种人口流失现象在伦敦上演。失去艺术家的后果很严重,城市会失去领先地位。”

富有创造力的城市生态系统需要立足于一种微妙的平衡之上。如果没有城市融合带来的骚动,城市会了无生趣。在如今的苏荷区,奢侈品商店似乎比演出场所和艺术工作室还多,富人纷纷迁入城市核心地带。但即便是房价飙升导致年轻艺术家和创意工作者越来越难在苏荷等社区立足,一些主要的创意社区都在转型,城市也没有失去创新活力,变得死气沉沉,更没有任何迹象显示城市的创新能力有所下滑。

20世纪70年代的苏荷区克劳斯比街。

假设与否定之一:他们被排挤,是超级富豪造成的吗?

20世纪七八十年代,只有艺术家、音乐人和其他创意工作者愿意把废弃的城市空间改造成工作室,但现在他们却遭到了金融人士、企业家、科技人员和来自世界各地的超级富豪的排挤。

以纽约的西切尔西区为例,在几十年前这里是一片无人问津的肮脏的工业区,后来廉价的阁楼和公寓吸引来一批艺术家和创意工作者,也包括很多同性恋,于是这里开始出现酒吧、画廊和餐馆。

慢慢地,社区越来越安全而富有魅力,经济条件更好的人开始迁入,带来了高端的商场、餐馆和酒店,艺术家的阁楼和工作室也逐渐被创业公司和科技企业取代。高线公园的建成是社区变革的又一个关键拐点,这里开始变成高端公寓聚集地,以迎合更富裕人群的需求。

纪录片《超级城市:纽约》(Mega Cities: New York 2005)画面。

创意工作者认为他们在城市土地战争中的对手是更富裕的阶层。然而尽管绝大部分创意工作者算不上真正的富人(拜恩、史密斯和莫比除外),但以普通美国人的标准看,他们也属于相对优势人群。

这并不代表超级城市中所有艺术家和创意工作者的经济状况都不错,很多人状况并不容乐观,甚至不得不离开原来生活的社区。但经验表明他们的整体经济状况更接近优越的城市精英群体,而不是相对劣势的服务业阶层。

越来越多的评论认为全球超级富豪正逐步占领纽约、伦敦和巴黎等城市。2013年和2014年,外国购房者

(包括伦敦市居民和非居民)

买下了伦敦市中心地段近一半售价高于100万英镑的住宅。伦敦高端社区里上演的激烈空间竞争意味着过去的“绅士化”开始转变为“富豪化” 或“寡头政治化”。

伦敦政治经济学院的一项研究表明,被富有的外国购房者挤出高端社区的不仅有穷人和工人阶级,还包括一些传统精英阶层与富贵世家。超级城市部分昂贵地段已经成了镀金的全球富豪聚集区,而且还被大量闲置。

富豪在超级城市置业并不是传统的住宅购置行为,这些房屋没有人居住,只是一种安全的财富保值手段。

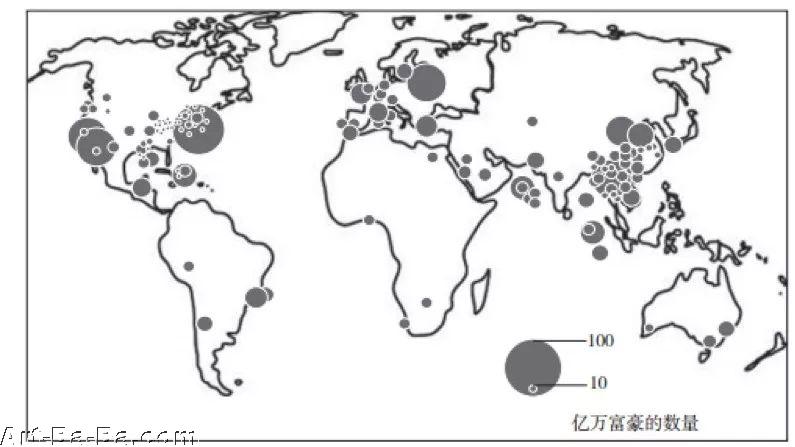

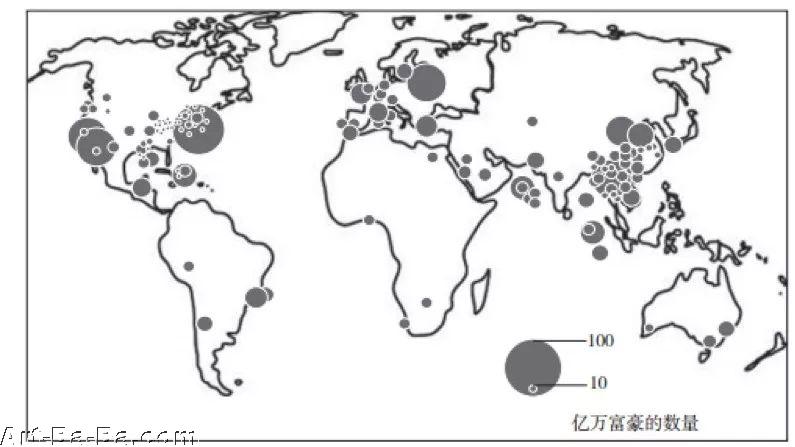

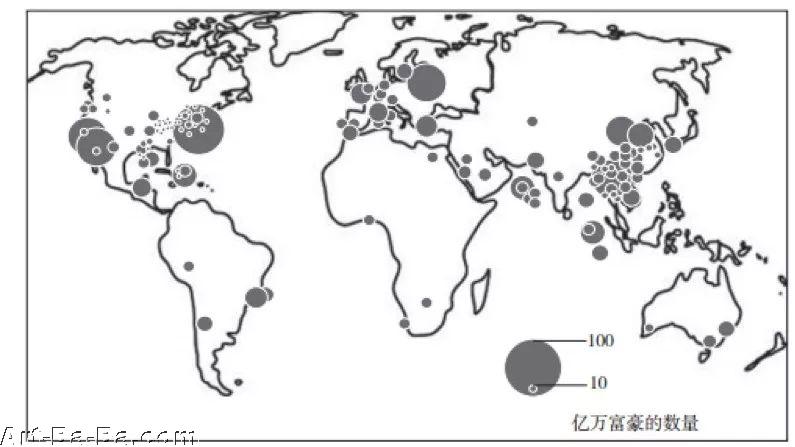

亿万富豪都住在哪里。资料来源:马丁繁荣研究所,数据来自《福布斯》,2015年。

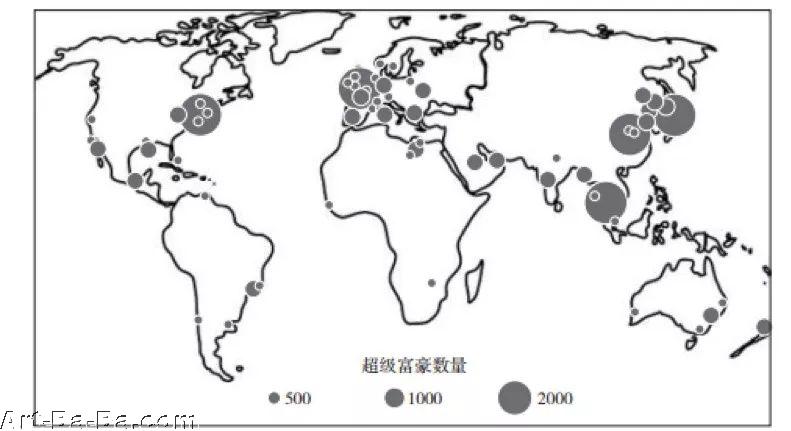

但是,这是个问题吗?超级富豪真的会对伟大城市造成负面影响吗?尽管少有人住的奢华住宅确实令某些社区缺乏活力,但超级富豪的数量远不足以抑制整座城市或整个核心城区的发展。

纽约市有800多万居民和约300万套住宅,而116位亿万富豪加上约3 000位千万富豪甚至填不满纽约无线电城音乐厅一半的座位。另外,2008年经济金融危机后出现的全球购房热潮从2016年就开始降温了。因为新兴经济体(尤其是石油国家)自身经济状况堪忧,还面临货币贬值的问题,同时美国开始管制海外投资者在美国的房地产投资。

假设与否定之二:他们被排挤,是人口庞大的优势阶层造成的?

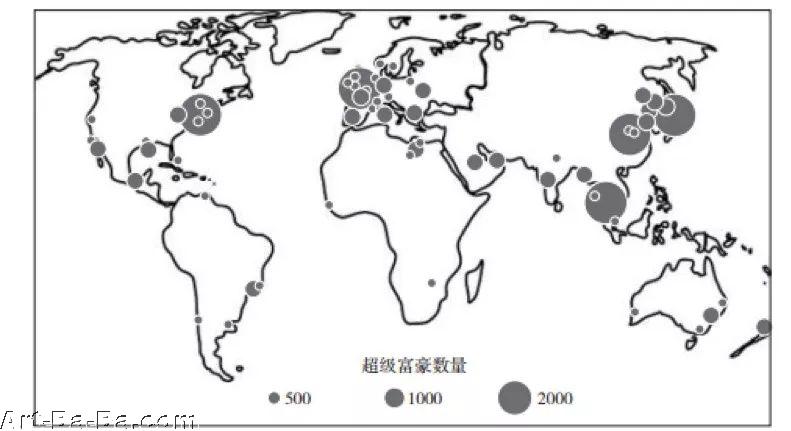

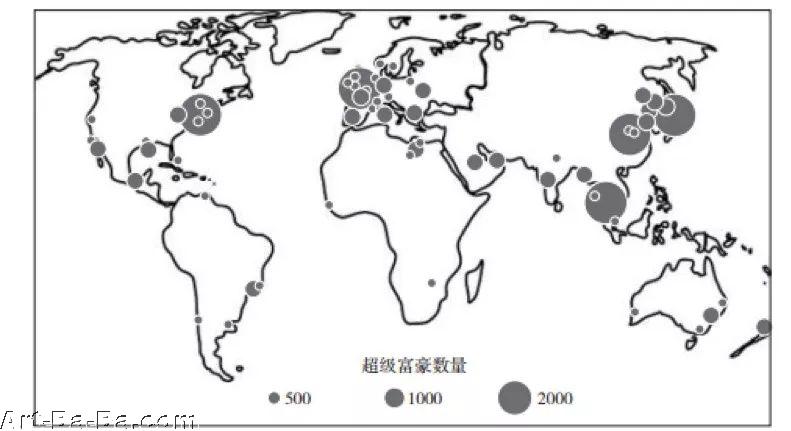

伟大城市的入侵者与其说是超级富豪,不如说是人口庞大的优势阶层,比如卖掉郊区住宅而到超级城市购房的企业家、风险投资人和高薪的科技人员。

超高净值人群(指购买的房屋价值在3000万美元及以上的人群)的居住地。资料来源:马丁繁荣研究所,数据来自莱坊地产咨询公司,财富报告(2015)。

10年前,我并没有预料到如今科技创业公司和人才会向城市迁徙。从20世纪70年代到21世纪初,英特尔、苹果和谷歌等顶级科技公司把公司总部设在硅谷,微软把总部设在华盛顿雷德蒙德郊区,其他科技公司则聚集在波士顿128号公路附近的郊区、奥斯汀郊区或者北卡罗来纳州科研三角带的办公园区。20世纪80年代末,当我和马丁·肯尼刚开始研究风险投资和科技产业的地理分布时,大部分获得风投资金的创业公司也设立在这些郊区。

后来,它们的地理分布发生了翻天覆地的变化,越来越多的风险投资和创业公司流向城市中心。2013年,全美有54%的风投资金和57%的创业公司集中在城市地区。在旧金山湾区,60%的风投资金流向了适合步行的人口密集城区。

《硅谷》(Silicon Valley Season 2014)第一季画面。

城市内的整体人口密度对科技创业公司扩大影响力和吸引风投资金至关重要,它的影响力甚至超过了高等教育的人口密度和创意阶层的人口密度,仅略逊于科技行业的聚集程度这一吸引风险投资的最初因素。

虽然有一部分风投资金流入小城市或郊区,但它们也选择了最具城市特征的地带。硅谷的风险投资中心是帕洛阿托市人口最密集的地区,位于斯坦福大学旁边,汇集了超过15亿美元的风投资金。麻省理工学院和哈佛大学所在的马萨诸塞州剑桥市的风投资金规模也超过了10亿美元,远超过波士顿128号公路的沿线郊区。人口密集、适宜步行的圣莫尼卡吸引的风投资金规模也两倍于面积更大的洛杉矶。

创业公司和城市是天生一对。城市的多元开放、创新活力、文化丰富性和朝气蓬勃的街头生活,能为初创企业急需的新思想提供肥沃的孕育土壤。虽然微软、苹果和脸书等成熟大型科技公司的庞大总部还在郊区,但创业公司能对城市废弃工厂和仓库的建筑空间进行灵活改造并加以利用。

以前成功的创业公司往往专注于开发生产软件或硬件,廉价的郊区更能满足它们对大型设备和厂房的需求。而如今热门初创公司则涵盖数字媒体、游戏、手机应用等行业,城市才能提供它们所需要的设计师、作曲人、编剧、音乐人和广告撰稿人。

指出病症:超级城市的创新并没降低,而真正的问题是底层群体

但是,在房价上涨、不平等和绅士化问题上,城市的创业公司和科技人员应当负有多大责任呢?

2015年,有研究者详尽分析了过去几十年美国50个州的创新与不平等之间的关系,结果表明,尽管创新与收入前1%人群的收入占比上涨有密切联系,但与更广义范围上穷人和富人之间的收入差距几乎毫无关联。

超级城市和科技中心的重返城市浪潮。资料来源:地图来自马丁繁荣研究所。来自《新城市危机》第七章。

事实上,创新水平越高的城市,社会的经济流动性也越高,人们更有可能进入比自己父母更高的收入层级。尽管超级城市和知识中心的房价高昂,工资差距极大,但穷人和工人阶级也有更大的上升空间。

随着科技行业的迁入,城市肯定会面临房价上涨压力,旧金山尤其如此。但科技行业也能带来革新、就业、税收和经济发展。科技行业不会让城市丧失活力,相反,它能大大提高城市的创新能力。对于遇到了真正问题的地方来说,把创业公司和科技人员当作替罪羊很方便,但阻挠科技向城市迁移没有任何经济意义。

毫无疑问,最近几年富人、科技和金融业的迁入引发了城市内部的剧烈冲突,给城市带来了挑战,但它们是否如一些批评家所言,削弱了城市的文化创造力呢?

毋庸置疑,纽约、伦敦、洛杉矶和旧金山已成了最昂贵的地方,不再那么适合年轻贫穷的艺术家和音乐人生存,一些引领艺术发展的社区因此失去了创造活力。超级城市和技术中心的空间供不应求,它们有限的土地资源引来了激烈的竞争。

尽管资深音乐家和艺术家不断发出可怕的警告,但这几座城市的艺术创造力并没有被削弱,科技创造力还与日俱增。现在某些炙手可热的摇滚明星还会怀念过去的好日子,感叹那个房租低廉、酒水便宜的创新天堂一去不复返,这颇具讽刺意味。

虽然当看到昔日的朋克摇滚和新浪潮音乐先锋酒吧CBGB变成一家高档服装店时,我也感到很愤怒,但总体来说,现在这几座城市的创意经济比起20世纪七八十年代强多了。真有人希望回到20世纪七八十年代纽约和洛杉矶的经济状况吗?答案显而易见。新加入的科技行业让这些在文艺创新领域有传统优势的城市获得了更强大的经济实力。

坦率地说,关于城市变迁的某些激烈争论只是来自新城市精英群体内部的派系竞争,但是更严重的问题不在于此,而在于这些相对占优势的群体与其他人之间的差距在扩大。在这个过程中,蓝领、服务业工人、贫困和弱势群体被迫离开超级大城市。

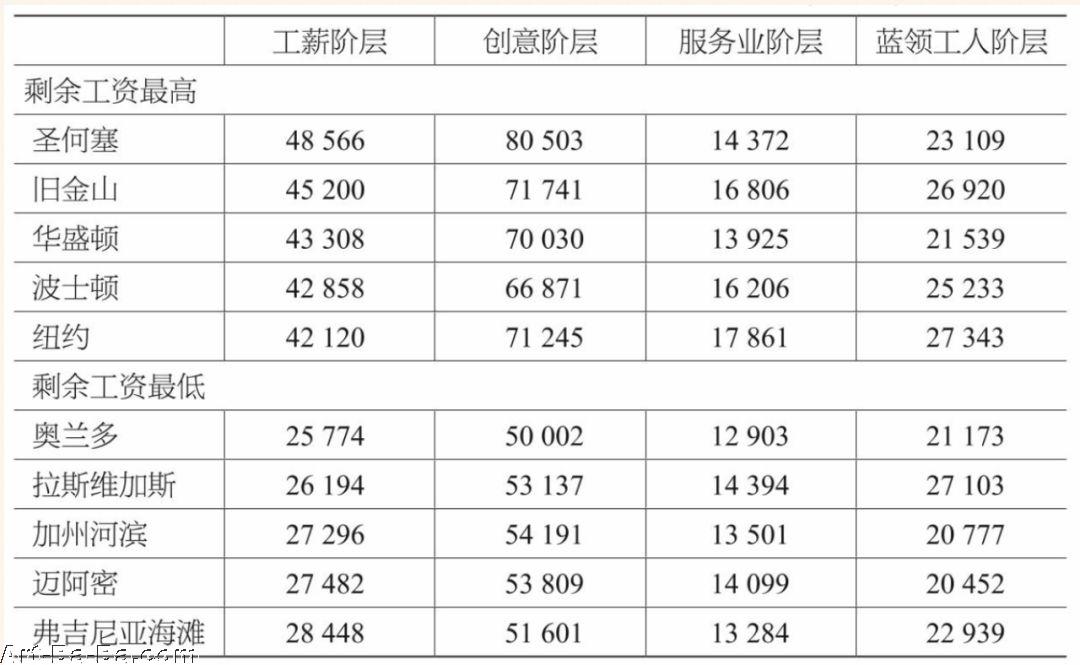

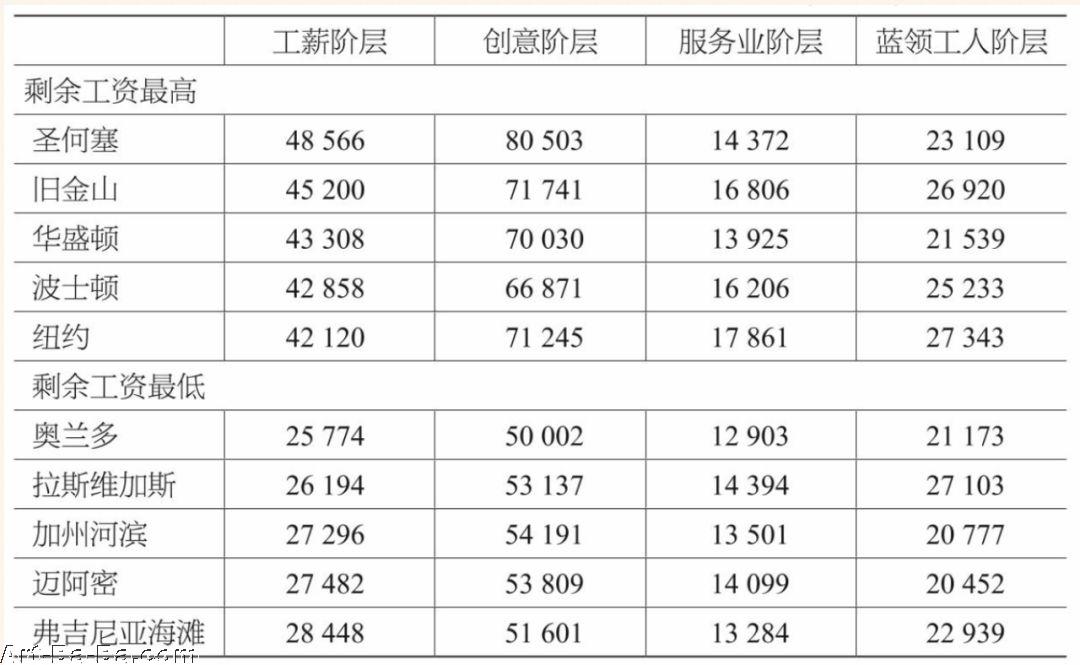

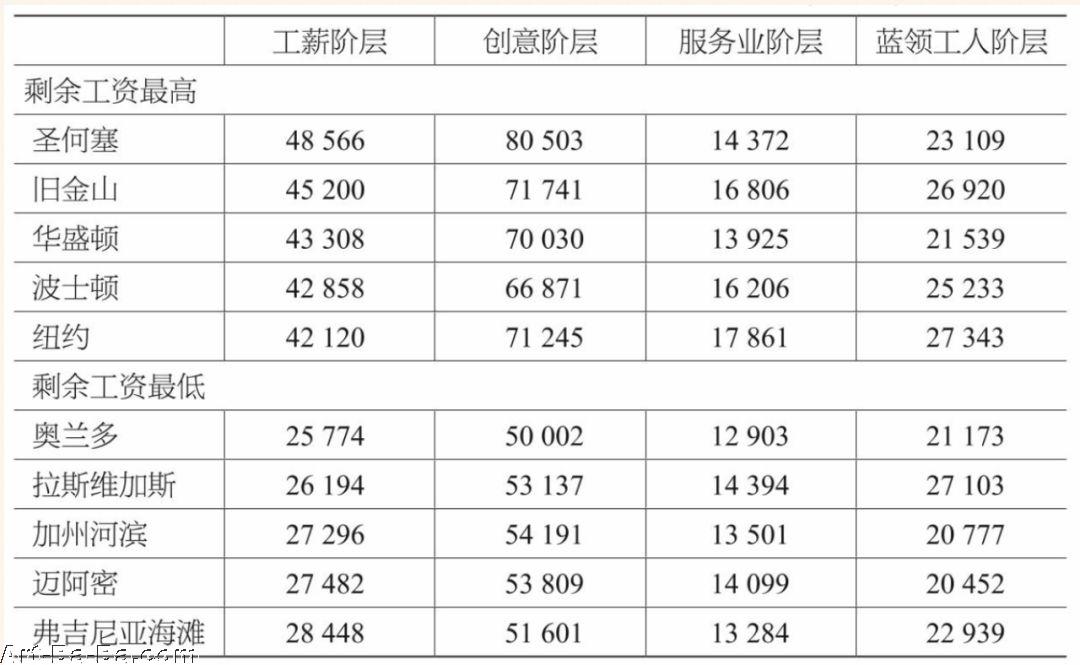

资料来源:马丁繁荣研究所。图片来自《新城市危机》第二章。

人们普遍认为工薪阶层在超级城市和科技中心内经济状况更好,尽管土地和住宅价格高昂,但工资报酬水平更高。因此,高新技术和知识产业聚集还为超级城市带来了关联行业和服务业的就业机会,由这种乘数效应引发的额外效用应运而生。

如果从整体收入水平来考量,不论是工薪阶层整体,还是其中的三个主要阶层

(即高薪创意阶层、蓝领工人阶层和服务业阶层)

,都存在在大城市中收入较高,并且收入水平与城市人口规模呈正相关的现象。

但是,超级城市较高的剩余工资水平则主要归功于优势创意阶层的高收入。如果分别看三个阶层各自的情况,结果大相径庭。高收入的创意阶层完全有能力支付更高的住房费用,工人阶层和服务业阶层的经济状况则不容乐观。创意阶层扣除住房支出后的剩余工资与住房支出呈正相关性,但是对工人阶层和服务业阶层来说,剩余工资则与住房支出呈负相关性。

工薪阶层和底层劳动者被排挤、失去立足之地,对城市发展并无益处,当护士、商场店员、餐厅服务员、家政工人等群体负担不起与工作地点距离合理的居所时,城市经济运行必然受影响。但解决的途径并不在于阻断财富创造的源头,而应是让经济发展更全面和富有包容性,那将是另一个复杂的议题。

本文经中信出版集团授权整合自《新城市危机》第二、第三及第七章。整合有删节,标题由编者所取。

作者丨理查德·佛罗里达

译者丨吴楠