来源:Ocula艺术之眼 卢川

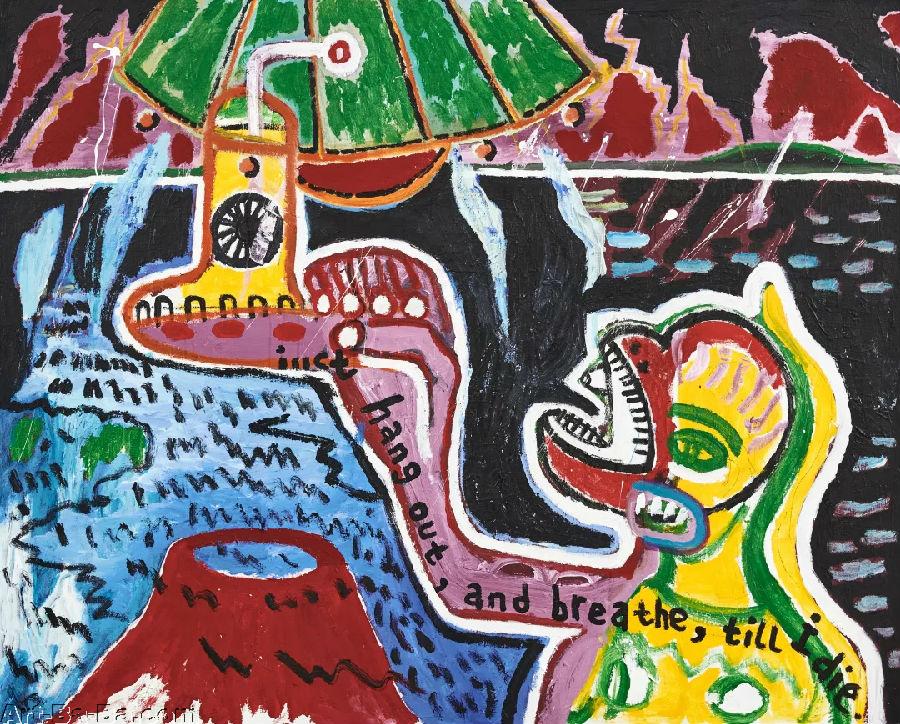

陈拍岸,《纯然的快乐》(2017)。展览现场:“开什么玩笑”,广州画廊(2019年5月25日至7月3日)。图片提供:广州画廊。

两个艺术家。陈拍岸,80后艺术家,喜欢啤酒、麦当劳。毕业几年内,做过设计,进过工厂,教过人画画,也当过优衣库的店员。当你问他,是否对这些实在的社会经历有所收获时,“没有人人平等”,他说。如果之前陈拍岸的作品还只是将“吐槽”视为一种力量,并把艺术家的身份隐藏在“玩笑”里。那么,在广州画廊的“开什么玩笑”(展期:2019年5月25日至7月3日)中,他开始真正面对“艺术家”的角色。

陈拍岸,《眩晕,愉快,还带点焦虑》(2018)。数码绘画,帆布收藏级打印。140×100cm,3版。图片提供:广州画廊。

这一次,陈拍岸将“玩笑”对准了自己:一个具有“伪中产”身份的“艺术家”。他开始调整创作中关于逻辑和感觉的二元对立,并收起擅长的语言把戏,将它们埋藏进文本和标题的线索中。一边质疑当代艺术的生产方式,艺术家对理论的过度依赖和挪用,同时又尝试用一种更加直观和感性的方式进行创作,比如,在《眩晕、愉快还带点焦虑》(2018),他将一次醉酒后的感受翻译成画面。不论是《纯然的快乐》(2017)拿着刀和鲜花的小人,还是《只要晾着就不是问题》(2019)里对着天空扑出的云屁,当我们被画面的诙谐逗得哈哈大笑时,是不是也堕入这荒诞的陷阱——忽略问题就是解决问题的办法?

陈拍岸,《骗子的故事》(2019)。白色油性笔,玻璃,尺寸可变。图片提供:广州画廊。

玩笑是否只是玩笑?当你走出展厅,带着一脚咖啡粉,回头看到陈拍岸在窗户写下的《骗子的故事》(2019),我们以为自己是那个被猪油香味骗过的人。其实这也不过是一个自欺欺人的故事。

展览现场:“奶粉之路:游走,呼吸,就足够”,K11美术馆,广州(2019年6月21日至9月1日)。图片提供:艾可画廊。

奶粉zhou,生于广东东莞,修读英语与英国文学。当过翻译、调酒师,参与过画廊和艺术杂志的工作。奶粉zhou的名字,源于其英文名“Nathan”的粤语发音,而“Milk Power”则是他作为涂鸦艺术家的代号。当你把以上信息都了解完毕,再配上朋友圈中他在广州K11个展”奶粉之路:游走,呼吸,就足够“(展期:2019年6月21日至9月1日)刷屏的展览开幕图片,便以为自己获悉全景,殊不知艺术家早已在展览中布下“案发现场”,邀请你以侦探的身份一探究竟。展场被被灯光、音乐和地贴分割成三个空间。蓝色医用屏风、游戏机、乒乓球桌,沙滩椅和半开放的帐篷被挂上反写的“EVIDENCE”证据编号。

奶粉zhou,《游走,呼吸,就足够》(2018)。布面丙烯,125×155cm。图片提供:艾可画廊。

奶粉zhou的绘画,如《游走,呼吸,就足够》(2018)中可以看到对上世纪八十年代经典形象的挪用,如咸蛋超人、奥特曼、哥斯拉等耳熟能详的角色(这些形象在这次展览中也被改造成各种互动装置在商场各处让观众体验、“玩野”)。涂鸦、文本和拼贴方式则作为其标志性的手法。虽然艺术家并不否认美国黑人艺术家巴斯奎特对他的影响,但这种标签化是否为他带来某种机遇的同时也附着着某种刻板印象?墙上的一句“they told me i’m a graffiti artist ! THAT’S a fucking NEWS 2 ME ”(他们说我是一位涂鸦艺术家!这对我可真是个新闻)可以看到他对这一既定身份的反抗。所以请不要被展场中暧昧的蓝红光所迷惑,真正的奶粉zhou埋藏在画中。

展览现场:“奶粉之路:游走,呼吸,就足够”,K11美术馆,广州(2019年6月21日至9月1日)。图片提供:艾可画廊。

当你走到展厅尽头,一座由木箱子垒起的高塔竖立着:”the babel will never be finished“(巴别塔永不终结),这与入口处上写着“the promised land”(应许之地)的画作遥相呼应。这时你将恍然大惊,原来他才是那个真正的侦探,在这个光鲜亮丽的城市中潜伏。艺术家的身份只是一个藏身之所,而他,正假借游戏者之名逃逸。

李然,《新邻舍》(2019)。装置,木板和金属架结构,不锈钢防滑板,壁纸,文献和现成品综合材料。600×400×400cm 。展览现场:“比赛继续,舞台留下”,时代美术馆,广州(2019年6月22日至8月18日)。图片提供:时代美术馆。

三个展览。时代美术馆刚开幕的展览“比赛继续,舞台留下”(展期:2019年6月22日至8月18日),以一个宏观的视野带来对1980年代美好生活的期许,里面包含了面对国家和体制不安与对抗下的各种张力。展览呈现的是一个个被修辞化处理的身体,以想象的即兴状态舞蹈。

李晓斌,《北京颐和园公园,跳摇摆舞的时尚青年》(1979)。黑白摄影。图片提供:艺术家。

李晓斌在上世纪七八十年代所拍摄的黑白纪实照片,无论是1978年禁舞令初开时,跳着交谊舞、摇摆舞的青年对主体认同的追寻,还是时尚杂志刚刚兴起,人们对现代性欲望的勾勒与想象。它们作为整个展览的注脚,以此回溯历史进程下身体实践与身份构建中的政治转变和文化更迭。郝敬班的《正片之外》(2016)对一批“交谊舞”废弃素材的重塑与整理,个体在集体主义社会中的困境以一种旁白和口述的方式呈现。王博的录像作品《轨道(2019)从大众舆论及体制角度对比上世纪八十年代胡娜的出逃与25年后网球运动员李娜个人单飞的差异,以此探讨个体与系统之间的角力。这些作品都对这一特定历史时期的进行回应。

郝敬班 ,《正片之外》(2016)。高清单频录像。21分18秒。静帧截屏。图片提供:艺术家与刺点画廊。

当然,展览中亦可看到当代社会对身体的规训,同时,也及时且精准地切回到展览所在地——“粤港澳大湾区”,这个极速变动且不安的社会现场。是希望,还是未知?在展览中试图寻找答案:消音,杨嘉辉《消音状况#2:消音舞狮》(2014)把广东的传统舞狮表演的背景音去除,表演者的动作声与微弱的呼吸在空间中放大;《散景》(2014),何兆南的镜头下,空无一人的香港的街道,2014年九月的一天;《海角》(2018),覃小诗在深圳湾大桥截取的微弱信号,与夕阳一起,沉醉不知归处。某个角落中,关尚智在2009年创作的装置作品《一线希望》,蓝色缝纫细线被固定成”hope” 的字样,光线中那样一个微小的脆弱的存在,是否正暗喻我们身处的现实?

何兆南,《散景 02》(2014)。数码喷墨摄影。26.6×40cm。图片提供:艺术家。

往南走,时值端午月的尾巴,珠江的某个港口传来阵阵龙舟声。由李一凡、蓝海萁、喻旭东和满宇共同发起的艺术项目“热带病艺术研究所”(IATD),也将目光指向中国南方,这一交汇在热带与亚热带的现实场域。与“比赛继续,舞台留下”截然不同的是,这里首个项目群展“一个人的社会”(展期:2019年6月23日至7月22日)更像是一次戴着枷锁的独舞。

石炳煌 × 谢剑波,“守墓人”项目(2017至今)。展览现场:“一个人的社会”,热带病艺术研究所,广州(2019年6月23日至7月22日)。图片提供:热带病艺术研究所。

展览聚焦于微观的身体,以期回应在大的社会结构中被边缘化的个体与其所遭遇的困境。因此,项目规避了权利关系下的外部现场,而试图在面对“主体性危机”的同时,揭示当秩序作用于具体个人时,现实是如何运作,进而形成对动态社会的关注。项目的对象,有严重家暴的父亲、幻想症的女孩、某直辖市财政局的会计或想要移民澳洲的弟弟,经过前期几个月甚至几年的大量“田野”后,11位艺术家与他的合作者一起呈现了这个行进中的项目,里面包含项目过程的文献、影像及现场装置。值得一提的是,精神分析师的加入为双方的合作建立一定的基础,这也缓解了许多社会实践者所面临的“困境”。

梁广延 × 喻旭东,“夕阳为民剪发点”项目(2017-2019)。展览现场:“一个人的社会”,热带病艺术研究所,广州(2019年6月23日至7月22日)。图片提供:热带病艺术研究所。

展览所在地,新造当代艺术中心,是由一座旧厂房改建而成,裸露的墙面毫无修饰,原本的空间结构被保留。可以说,大部分的作品都基于主体自身的需要而存在,可能直接、残酷甚至让人有点不适,但却以一种真实且勇敢的姿态邀请你进入它的现场。石炳煌和谢剑波的项目“守墓人”(2017-)在现场搭建了一座由茅草屋、竹林、蛇阵构成的守墓人场景,梁广延和喻旭东的项目“夕阳为民剪发点”(2017-2019)中,喻旭东将梁伯(梁广延)写下的字牌和一张巨大的床垫构建一个临时空间。刘伟伟在开幕当天进行的演讲,以“个人史诗”的方式回溯了他弟弟刘超的全部经历。两人合作的项目“澳大利亚”(2017-2019)经时三年,此前刘伟伟将刘超想要移民澳洲的想法放置在公共领域,以投票的方式来决定。

刘伟伟 × 刘超,“澳大利亚”项目(2017-2019)。展览现场:“一个人的社会”,热带病艺术研究所,广州(2019年6月23日至7月22日)。图片提供:热带病艺术研究所。

当你试图追问持续这一长期行动背后的动机和姿态,是治愈还是见证?是日常还是奇观?是记录还是旁观?亦或是在互相理解的过程中建立的一种镜像关系。也许正如拐角处的一面黑板墙,紫红色的霓虹灯上写着的“不要理解太快”。只有基于这个前提,才能真正建立下一步理解与联合的可能:“行动者的不断返还、身体的不断在场”。

展览现场:“一个人的社会”,热带病艺术研究所,广州(2019年6月23日至7月22日)。图片提供:热带病艺术研究所。

如果说,将身体视为最小的空间尺度,那么身体与情感则是个人与社会间最基本的联系。刚刚经历的分手,是陈泳因此次于黄边站个展“硬忌廉”(展期:2019年6月22日至8月18日)的出发点,可以说,这是一个有“情绪”的展览。艺术家精准地将展览尺度控制在“单人”范围,除了回应情感关系中“恋人”的缺席,也试图引发对现代人身体边界的讨论。

陈泳因,《窗》(2019)。树脂,纸,灯。展览现场:陈泳因,“硬忌廉”,黄边站,广州(2019年6月22日至8月18日)。图片提供:艺术家及黄边站。摄影:何兆南。

拉开厚重的蓝色窗帘,一张以传统“贵妃椅”为原型的木制座椅背对着观众,与天花上悬吊的纸灯结构遥相呼应,两者都有着锋利且不规则的轮廓。作品《窗》(2019)对应的是一个生活中突然被剥夺掉光亮的时刻,她将两千张纸粘合在一起,中间被裁下的形象又以树脂的方式复刻,与纸灯一起悬挂在空间。手工感和劳作的痕迹被保留。

陈泳因,《消失的轻》(2019)。床,玻璃,木箱,灯。展览现场:陈泳因,“硬忌廉”,黄边站,广州(2019年6月22日至8月18日)。图片提供:艺术家及黄边站。摄影:何兆南。

在黄边站驻地创作的一个月时间,艺术家试图寻找一种理想的居住模式。同时,需要处理当香港城市的生活经历放置在一个更“大”更“空”的语境时产生的微妙反应。假借园林中“隐墙”的概念,展览设置了许多微妙的阻隔。沿着楼梯放置的门垫、扶手上的毛巾被保鲜膜包裹。这些对日常生活细节的微小变动,却无形改变了人在空间中的行为,它让人不得不小心翼翼或产生某些无足轻重的疑虑。作品《消失的轻》(2019)中,一块巨大的玻璃将窗帘一角压在床上,留下只能容纳一人的位置,艺术家用一种不在场的方式,以此对应个体在日常生活中的“尺度”关系。

展览现场:“硬忌廉”,黄边站,广州(2019年6月22日至8月18日)。图片提供:艺术家与黄边站。摄影:何兆南。

想起柏拉图在《会饮篇》的结尾,“苏格拉底在两个人入睡之后就站起来走了,还是按照惯例,由阿里斯兑谟陪着。他走进吕格恩,洗了个澡,像平常一样在那里度过了一整天,傍晚才回家休息。”如果将展览视为一个由环境和事件所构建的临时集体,那么在展览“结束”后的每个人,都将重新回到自己的位置。在这样一个有些失真的社会中,困惑、焦虑、不安常在。正如一次和陈拍岸的交谈,他提到“每隔一段时间都要掉回洞里,而洞是填不完的”。当回到一个人真实的生活现场,除了勇于直面它,我们还能做什么?