来源:长征计划

姚嘉善(Pauline Yao,中国)

《生产模式:透视中国当代艺术》

节选自:姚嘉善,《生产模式:透视中国当代艺术》,北京:东八时区,2008

姚嘉善在本书中纪录了主流中国当代艺术生产和中国的劳力密集制造业模式契合之处。她的精彩分析,仿佛在告诉我们一种环境适应的案例:艺术家必须观察生产链的现状,并找出适应的模式。当时的讨论的框架座落在艺术家的后工作室生产模式。在11年后重读本书,随着北京的劳力密集生产的模式正在改变,艺术家们如今都需要在各个工厂之间长程通勤。这一条“破”生产链从来不甚完善,但问题的关键也许在于:如何重新找到非常规的方式运用这条生产链?

刘韡 × 宋轶 × 陈玺安 对谈

重新发明破生产链?

一

陈玺安:姚嘉善这本书是2008年奥运前后写成的,对于当时的中国当代艺术生态进行了详细的记录。例如各艺术家的工作室环境以及其中的人员、运输条件,甚至是制作人力的家乡等等。当叠合了整个类似中国制造的这样的一个整体的社会现象时,它所涉及到的规模经济、社会背景等等关键词都带来了艺术诠释上的一些延伸。中国当代艺术家在2000年后,开始雇佣大量的劳动力来帮助完成作品。相较于80年代和90年代,这种规模生产对于艺术家工作室产生了相当根本的颠覆。

姚嘉善用多元决定的角度来谈艺术,问题因此不仅仅在于你画了什么,而是从变动中的生产方式作为切入点,来谈事物的意义会如何与各种条件互动。她在《生产模式》的最后一页写道:

当今中国艺术制造的现象在那些目前越发扮演着实用角色的助手工人和工匠们的推动之下也许只是一种现象。引发和界定这一现象的经济、社会和文化条件是极其广泛而深远的,但绝非具有单方面的决定性。

姚嘉善有些非常细节的描绘,例如108页,她谈到艺术界劳动力的各种形式分为:没有受过美术培训的工人、来自美术院校的助手,以及工匠(“来自浙江、安徽和广东,他们有着木雕或细木工的专门技能”):

这些工人和助手的绝对数量和实用性大大加深了他们在制作各个方面的参与:他们无处不在,而他们的无处不在又改变了作品制作在预算、规模尺寸和时间方面的可行性;但是在中国的艺术圈里,这些工人通常都是无形的。他们是那些在国际舞台上被视为‘中国当代艺术家’的表演者们幕后的工作人员。

在这两年内,随着整个城市环境变迁、外来人口降低、成本上涨等等,原来的中国制造模式也许难以为继。今天重新提起破生产链,一方面是在回顾当时的艺术家如何发明一套自己的生产系统,或如何适应环境中的生产模式。例如姚谈及张洹和艾未未有别于其他艺术家“外包”方式的“内包”派工算是接近的例子。另一方面,《生产模式》中的中国制造模式在今天的终结,也意味着不可能沿用以前的流通、制作和概念在今天工作,需要重新在这种破之中找到新的生产可能。

艺术家思考自己与整个环境的关系,其实跟城市本身的分工也很有关。其实在千禧年之交的时候,想要全职在艺术领域的创作者往往选择到北京,有另一些艺术家则去了深圳,在那边工作方便,也有一些地下化的艺术群体。

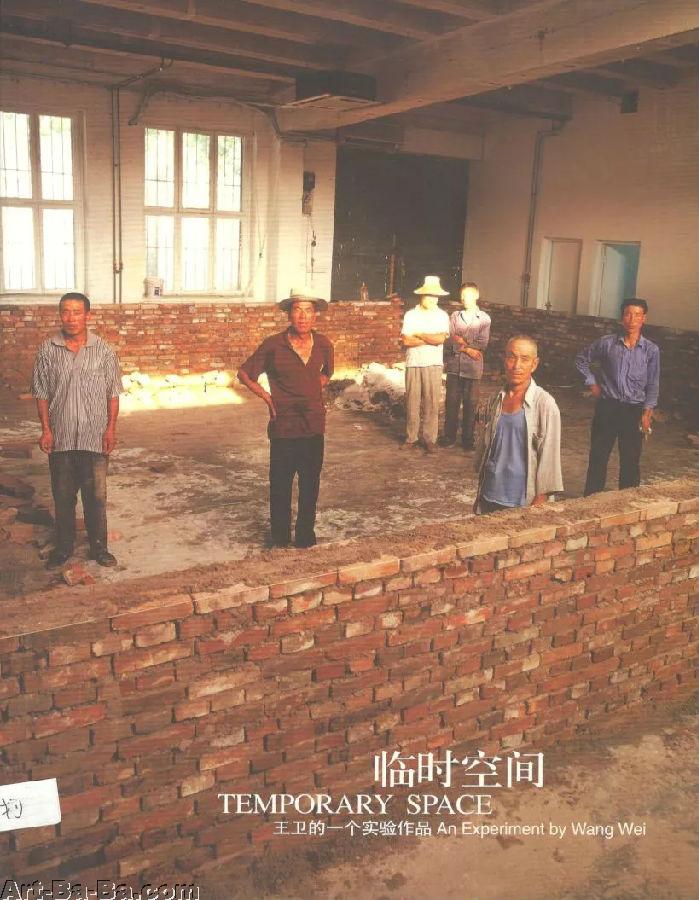

《临时空间:王卫的一个实验作品》,二万五千里文化传播中心,2003

2003年,王卫向一群砖贩子以每块一角三分钱回收他们从北京东部郊区的村庄收集而来的25000块砖,在刚落成的二万五千里文化传播中心的展厅里,砌上四堵墙,一个封死的空间。在短暂的开幕后,砖头被拆卸下来,以每块五分的价钱将不到一半的可用砖头交回给参与砌墙的工人,让骡车拉走。空间只留下每日过程的纪录以及一件纪录片《东坝》,描绘CBD的发展和东坝拆迁的关系。回复成空旷展厅的时刻则权充闭幕。策展人田霏宇撰写的“不立不破”则围绕在毛泽东的名言“不破不立”展开。他将90年代以来,中国城市发展的基建无意识,联系上共产主义对“新”的想象,并重新反转这种对生产的全盘认同。“如果没有建立什么,也就不能打烂它”,在现在看来,是一篇描绘出当代艺术家、北京独立空间和北京城之间互动关系的早期文本。

刘韡:其实我那个时候也不知道这些,直到后来我们接触这些艺术家才回头发现这个现象,包括刘窗、蒋志、储云,当时都在深圳。对我自己和周边的一些艺术家来说,在90年代末至2000年初的时期,重新思考艺术创作的形式是非常必要的问题。所有的展览只要一出现雕塑或绘画,观众往往本能的会反抗这样的形态。今天的问题仍然还是这个问题,即艺术形式究竟在这个时代要的是什么?2004年之后,艺术家开始有地点可以展出,开始有机构支持,观众也开始接受当代艺术,这个时候对抗的成分就少了,这也跟市场不无关系。

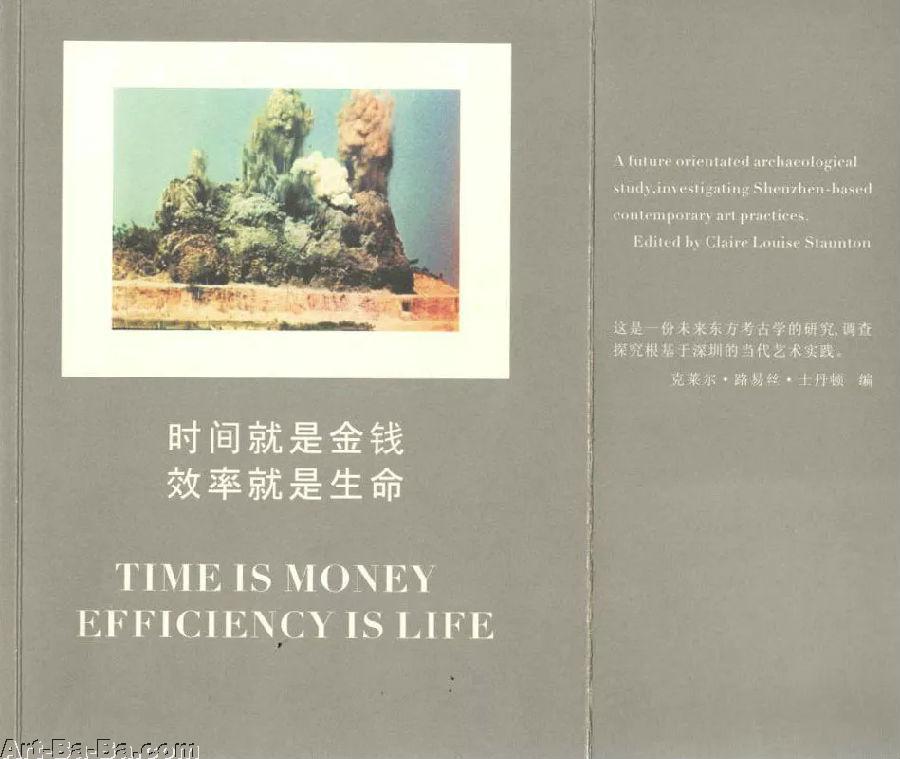

玺安:我觉得其实看这本书时,不断想到的是它可以是一种“未来考古学”一样的案例研究。在英国策展人克莱尔·路易斯·士丹顿(Claire Louise Staunton)在《时间就是金钱,效率就是生命:第三期国际艺术工作室交流项目》的书籍扉页就写道:“这是一份未来东方考古学的研究”。也就是说,因为深圳的特殊性,你在当下现场看到任何东西都会被写到历史的状态。所以当下就已经具有历史感。

姚嘉善的书籍记载的情况很快已经走入历史。生产链的条件已经不是当时这个样子。刘韡刚才提到的其实也意味着,艺术的问题是由各种外沿的关系决定的。进一步看,就以你的工作来说,工作室的样貌其实也会跟作品本身呈现出互动的关系。

作为外来人口为主的计划性城市,深圳在2000年前后开始有当代艺术家移居至此工作。英国策展人克莱尔·路易斯·士丹顿(Claire Louise Staunton)于2008年在深圳OCAT驻地时所做的展览及出版项目《时间就是金钱,效率就是生命:第三期国际艺术工作室交流项目》以历史推想的方式,用当时的未来视角回看多位艺术家在深圳这个年轻城市的实践。通常,当时的艺术家并没有太多直接投入艺术市场的选项。因此,如果希望找一份工作,并利用闲暇时间创作,深圳便是一个容易移居并获得工作及户口的选择。项目访谈了包括“以深圳艺术家闻名的艺术家”,如:蒋志、储云、刘窗、杨勇;“深圳艺术家”如:白小刺、李景湖;以及“访问深圳的艺术家”如:徐坦、盖伊·德利尔(Guy Delisle)、克里斯蒂安·扬科夫斯基(Christian Jankowski)。

书籍封面由刘窗提供。

二

刘韡:工作方式决定作品的形式。这个工作方式其实是不断的思考,机构也不断重新介入这个过程。工作室现在的转变,跟我们最早说的那个时代景观都不一样了。今天完全是一个主题公园,一切都是被规划好的。

玺安:金杜艺术中心的两位总监张宇凌和柯好理(Tim Crowley)从2015年开始拍摄超过30个在中国的艺术家工作室。其实其中很多工作室也不在了。无心插柳地让这些影片变成一种特殊的档案。

刘韡:中国的生产链有种特质,围绕在制作的思维不是技术层面上的追求。这背后是非常简单的一个事儿,比如说加工一块材料时,若要稍做改变,给出十倍的价格,但需要更多时间思考设计,这个工作是不会有人做的。这是整体社会决定的,关于自由的状态和想象力,以及生存逻辑的问题。

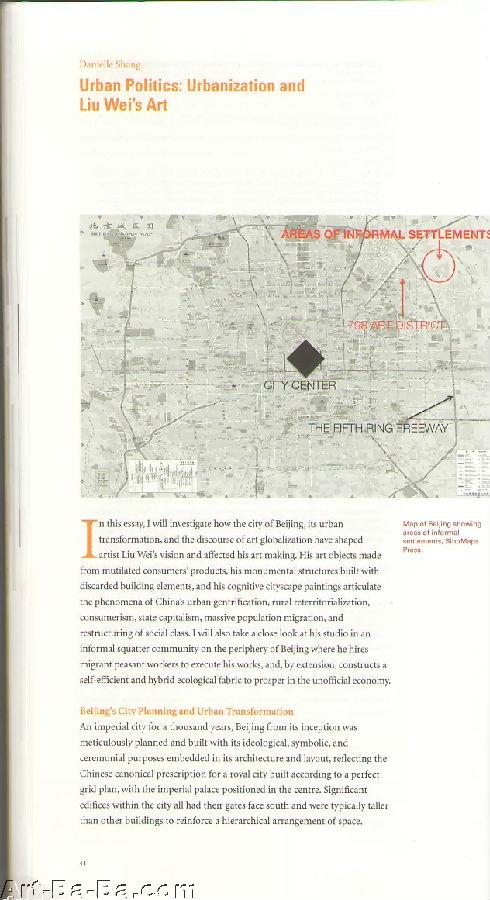

在《城市政治:城市化和刘韡的艺术》中,尚端以地理示意图划出城市中的非正式经济和艺术生态的关系。Danielle Shang, Urban Politics: Urbanization and Liu Wei's Art, Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art, July/August 2015.

宋轶:刘韡谈到社会它本身的生产条件可以说就并不完美。但是在这种并不完美的生产条件下,并不是说它就不可能。通过艺术家的各种组合尝试,出来一个有自己审美价值的东西。对我来说,也许你的工作其实一直是在不断的调试和拼合出一个在不完美的条件下也有独特审美价值的东西。结合《生产模式》这本书,我个人觉得姚嘉善的潜台词可能是对当时2008年之前,中国当代艺术那种这种大规模的生产模式的批判。这种批判接近于开车疲劳驾驶的状态,似乎艺术家还应该去思考产生疲劳驾驶这样一个现象背后的原因。

她的回应的一方面是,2000年初的时候,中国的很多艺评文章仅仅是从图像分析的角度去阐释作品,她觉得这是远远不够的。她是在这个语境下提生产模式。但是我个人觉得她的写作里面似乎有种将社会和艺术两者二分开来,再从中去想两者的关联。当然她里面的分析是比较严谨,也有大量的数据,在解释某些问题的时候是充分的。但是我个人觉得这种框架本身也许还可以再延展一些,我们要问的是:可能性是什么?

她所批判的雇佣生产或者是流水生产,可能会关闭某种在个人创作过程中偶发性的那种敏感的那种东西。而之前玺安跟我聊的时候则提到小作坊式的工作方式。但我们并不能回到这点上,对我来说有点像是包产到户,类似在工作室里面一个人创作,其实在今天更是关闭了一种艺术创作的可能性。当时刘韡提到社会条件,或者说进行这种创作,你必然可能需要某种协作,或者是我们工作才能把这些东西组合起来。那么在这个过程中,艺术家的这种感受力如何依然能够在和别人协作的过程中能够发挥作用,而不是说因为外包生产,我的感性能力就不能在中间发挥作用了。

刘韡:我对事情的看法不是来源于我的手工感觉,而是来源于个体的复杂判断。这更是现在我们的艺术的样貌。包括你所说的说疲劳驾驶,其实有错误,但你选择做还是不做?我不做是更糟糕的选择,但是有时候我们会选择做,是因为你知道那是个更糟糕的选择的时候,你会选一个不同的方式。因为我觉得必须得去做,才有期待,做其实就是就生产了一个做的现实。

三

宋轶:我想举一个刘韡和我都参与其中的例子。姚嘉善当时写完文章的时间点比较近的2010年,当时长征计划发起了“长征计划——胡志明小道”。某种程度来说,“胡志明小道”也是对2008年之前那种大规模生产等现象的反思或回应。

项目从北京出发到东南亚的三个国家,老挝、越南、柬埔寨,做实地的行走。参与的艺术家去到的是相对陌生的环境,而且安排拜访所见到的人和场景彼此也都有很大的差异。有的是当地的艺术家,有的是柬埔寨的影像档案库,然后还有当地的一些NGO、西方人聚集的文化中心、歌德学院、社科院,和一些很旅游化的历史纪念场所,以及山间的道路。场景本身就像是舞台背景一样,各自都保持很大的差异度。

而当时的参与者也不仅仅只有艺术家,还有策展人、建筑师,以及哲学家。身份包括也来自中国、香港、越南,以及美籍越南艺术家等等,大家的背景,对艺术的理解也都不同。

当时这个项目在这个背景下也特意安排了密集的日程,一共21天。每天其实都要去到这些不同的场景中去拜访我刚刚所提到的这些不同的人群。从柬埔寨到老挝又到越南,其中的变化、参观交流信息非常大,晚间参与者们又会自发的聊白天的所见所闻,对于各自说出的一些看法和观点的交流,这样一个过程其实就比较自然的产生了很多的争论。

我觉得这样的设置是通过这种高强度的移动,其实是达到精神上亢奋,但是身体上很疲劳的状态,这样来触发大家想问题的不同方式。我现在回过头看,我会觉得在当时的情况下,你每天都有不断的新想法蹦出来,其实就很容易让每个参与的人抛掉去东南亚之前的很多预设和想象。包括一些在北京和在上海比较习惯的一些表达方式,怎么去言说一个作品,表述一个现象的惯性,也是很大程度的松开了。从此进入到一个比较自然,很多时候是即兴的一些表达。我觉得最有趣的是在最后的过程中,大家非常自然地产生了一种相互融入,而且不是以消失个体为前提的状态。

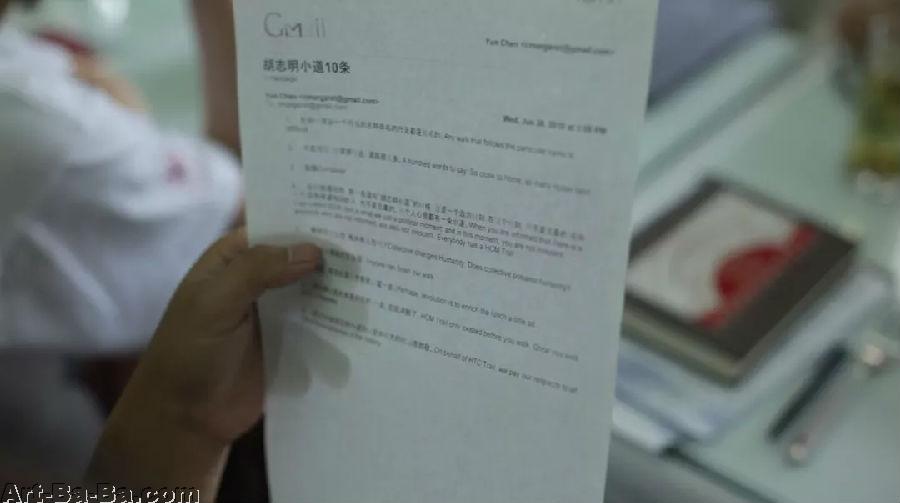

这种状态体现在最后大家一起自发商量创作出来的集体写作,包括“艺术家八条”在内的文本。对我而言,它既松散又有力,而且也比较自然。里面有一些很强烈的语言特点,你可以依稀看出哪些句子是来自哪些人,但也生动的体现了艺术家之间要求一种大家相互关联的想法,而且是因为要表达、要写、要做这样的一种欲望。它对我而言,意味着一种人与人之间的组织关系。它既不是那种搞那种集体运动式的那种组织方式,它也不是一个雇佣关系。大家去做这个事儿,同时也不是在一个明确目标下。我觉得胡志明小道2010年的行走过程,不是简单意义上的生产模式,它可能产生的是一个去帮助艺术家推进自身思想模式发展的一个事件,跳出了生产模式这个概念框架。

“艺术家八条”

1. 任何一次以一个行当的名称命名的行走都是艰难的。

2. 千言万语:离家那么近,道路那么多。

3. 容器

4. 当你被通知到,有一条道叫“胡志明小道”的时候,这是一个政治时刻;在这个时刻,你不是无辜的。任何一个没有被通知到的人,也不是无辜的。每个人心里都有一条小道。

5. 集体改变人性;集体有人性吗?

6. 任何人都能走完全程。

7. 胡志明小道本来是存在的;一走,它就消散了。

8. 我们谨代表胡志明小道向历史中伟大的行动者致敬。

2010-06-30 于河内

玺安:“胡志明小道”在当时其实应该算是一种不同于平常的状态。你如果要把它变成一种生产的模式,会是集体合作吗?

2010年6月30日,“长征计划——胡志明小道”参与者在越南河内进行写作,经过几番修改,诞生了集体作品“艺术家八条”。

宋轶:也正是因为这是例外的状态,我会觉得这种方式比较有意思。这意味这它没有被模式化。也许最近有一些艺术家开始关注类似的工作方式。譬如刘辛夷这几年做了很多驻留,这些地点各自差异都很大,有时是去西北,有时候在欧洲,有时候在东莞。他其实是想保持一个不断接触到不同的人、事、物的状态,以及如何去建立跟他们的关系。当地的一些环境有时也与作品有所结合。对我来说他也是正在探索。他现在的创作所依赖的素质,不再是可能原来比较概念化的图像,可能更多的在和他和周围的这些人,他去到的地方或者建立某种关联的过程中,再转化成素材。对他来讲可能是一个工作方法的改变。他的创作的一个动力因是不断寻找它可以触及到的可以观察到的东西,而不仅仅只是说回应上一代的艺术家。

四

刘韡:艺术家是自由的,因为我们的所有工作都是自己决定的。我觉得这个自由的空间体现在讨论中,一方面有我们的知识,但在考虑作品时,要如何吸取这些思考?它不是直接的反映方式。我觉得在艺术的工作中,知识不是立刻呈现的。

宋轶:可能我看到现在比较普遍的是,比较年轻的一代的艺术家,在创作中可能会特别强调对一个话题或者是问题的一个前期调研。当然我个人觉得这个调研其实就自己做就行了,因为关键最后大家所去看到的一个东西,是看你如何去处理你的作品和环境的观点。就是说相当于比如说我们刚刚提到说去到不同的地方,其实这东西都是背景。对艺术家来说,在这背景前面要放什么东西?这个东西前面的背景和它自身构成一个什么样的这种形式关系?这种形式关系是刺激的还是温和的?它本身的特点是否有很强的感染力?

玺安:还有一个问题是艺术家怎么样跟这种环境打交道,以至于他可以去有效去利用它这个环境。或者说你刚才讲的意思就是说今天艺术家他怎么样慢慢去适应,这应该可以说就这样一种状况,然后就跟他自己创作状态有关的一些他怎么样去适应的条件。

宋轶:是其实我谈这个问题主要是想针对的是就是艺术家的创作动力,其实有很大的改变。因为我可能之前过去大概十年前的时候,我看到其实很多艺术家的创作都是基于一种回应。他可能是回应上一代人一个不好的东西,或者也可能是回应当前的艺术行业的创作中的一些问题,来解决这个问题,但是可能我觉得刚刚其实去说流动也好,作者也好,我觉得可能他的创作的动力是来自于他对周围的一种感受或者是一种观察,就是这个层面的东西可能会加强一些。

刘韡:艺术不是一个专业。专业技术不能单独存在作为主题,否则艺术就会变得假大空。对于社会来说,今天这个社会变成这个样子其实也涉及艺术性的作用。像《权力的游戏》中的那些场景,如果没有这种审美的改变的话,我们的审美可能停留在仅仅是对蒸汽朋克的热爱。但这不代表一种发展论,我们的今天不是未来的必经之路。因为艺术是个完全面向自由的事,艺术家必须无限制地把它扩大。当你把它简化到一个常见艺术品的形式的时候,你就等于失败。所以说,艺术一定要是一种超级思维,而且完全取决于当你们看到了绘画、雕塑、装置、图片时,能否否定所有艺术的定义而进行再一次的发明。这是一个生产模式,因为随着现实改变,生产模式也一定会改变。

与姚嘉善相关的写作包括英国学者Claire Bishop在2010年之后开始在谈雇佣代理来帮艺术家进行表演创作的现象。

编者小结:

综合姚嘉善对于2008年中国当代艺术大规模生产模式的综合调研和刘韡、宋轶今天的艺术创作和机构实践,我们可以看到北京艺术生产的快速转变。刘韡谈及了中国当代生产逻辑与发达社会中具有独立思考性质的生产逻辑的不同,并提到艺术家的工作方式对于作品形式的指向性;宋轶则举例“长征计划——胡志明小道”,以集体生产的方法作为对当时艺术生态的反思,是一个值得思考的模型;并进一步观察到,在近数年的社会变动中,流动性的增加使得年青一代艺术家的驻地不再局限于机构,而是来自于对周遭经验的切身感知。