来源:艺术-小说 陆兴华

卢浮宫在法国大革命后被没收,原来的国王私产就被展为人民的公产,从此成为全球艺术展示空间的原型。1793年8月10日,卢浮宫向全体人民开放。大革命从此也就合法和正当了。

艺术展示悬置空间,展览改变空间功能。1980年代以来,全球资本用当代艺术这一方式回收

老工业区,使之缙绅化。当代艺术驻扎旧工业区,将设计、时尚和其它文化产业与使废弃的工业空间杂交,产生新的象征价值,于是又能被兑换成各种交换价值。讽刺的是,到这时,当代艺术也就到了被驱赶之列,而这却是当代艺术及其市场背后的资本循环的要求,是事先就埋好的管道,所以大家也只能认命。

我们是一个人民共和国,老宅及地基在革命后已属公有,农村每户都有宅基地的几十年的使用权,土地则是承包的:都是占而不拥有。解放后,土地被集体化后,又被这样半私人化,看似落在农民手里,但又似乎不在:土地也处于悬置状态,像一张票证,本身处于展示状态,甚至只是政府拆迁前的储备。在资本世,它是拆迁和开发的热土,中国城市化高速膨胀的发酵面团,也就很好理解。

所以,在我们这个当代,像卢浮宫,农村的老宅成了生猛的艺术展示空间:居有,剥夺,重新居有,滚动着,往下演那一出演不完的戏。

正在国家和省市政策指导下将被彻底改造的凤和村,就这样出乎意外地成了一场当代艺术双年展的主场。于是就有了下面的教科书般的艺术展示:空间本身、当前涌现的历史和艺术作品,被生生搅拌成一种“零度状态”:同时悬置历史和未来,将现实之当前戒严,当道具晒到我们面前。而这本来应该是艺术展示的头号任务。

我瑟瑟地走近它,就像走近自己的棺材,自己的遗迹,自己的庙,但也知道,后代决不会再这样来体验我的时空。一旦用了未来媒体,他们也就进不了这个展场的时空,体验不到我的体验。所以,这也是我最后一次展给自己看了,像稍息前的一次立正。

彭可《The Flow》,2019,PVC 壁纸 70 × 1.9 m

绝不是偶然的,我也出生在这样的被社会主义集体所有制的福尔马林深度浸泡的农村的绝对/神圣/精神空间里。濡染于其中的从儿童游戏到婚嫁寿丧的种种更叠之后,我的精神自传也以它为棋盘而蔓延。哪怕到了千里之外的广东农村,气候与风土那么地不同,一走近这样一种我们这个文化和政治和经济制度下独有的绝对空间,我深知,这就是曾经关过我的笼子,而且在精神上仍关着我,如果不要这样的笼子,那我真不知要什么样的笼子,到哪里去要。

这个老屋,几乎可做我的个人纪念堂。

也必须肉搏着,我才能逃离它。在城里生产出自己的空间时,我也需要它来当“种子”。可以说,我老了,反而更新鲜地直面了它:而这就是向死而生:用艺术去展示这种向死而生,向死而生就是最到位的艺术展示。

向死而生:认死为大限,来继续自己的反熵的生命,深知,连想要节省时间,也会耗掉时间,越逆越增。死亡的一大片阴影此时已打在我身上,像一块渍斑,像一块阴影,正在荡漾开来。艺术展示空间是:展于生之中的那一块死;看展,是从我身上的那一生的部分,去探头看我身上的那一死的部分。

所以,展览是一种零度状态:要将与我有关的活生生的一切,都展成符号,仿佛我已死了那样地当我的遗物去展出,之后又重新去居有它们。

作为展场的老宅,是绝对空间。

绝对空间:由位于场地中的自然的碎片构成。场地往往有其内在的品质而被选中:洞、山、泉、河。但是绝对空间是被完全剥除了自然性的:含有被圈护的内在性,后者与自然的外在性对立,同时也回应着它。

绝对空间是家庭的仪式之地:与生长、年龄、繁殖、血脉、家族关系、宗教延续等等有关。

农业-牧歌式碎片,是绝对空间的种子。从来都是,城市用这种绝对空间,来组织农村(列菲伏尔,《空间生产》,234)。如这一空港双年展所做。

主体是将空间当作障碍,当作抵抗式的对象来体验的。只有在空间中,时间才消耗和吞噬了活的存在,实现了牺牲、快乐和痛苦(同上,57)。我们在城市空间中自我煎熬,献出自己,将自己当一只酱鸭来晒:在自拍里晒自己。城市空间也可被定义为欲望空间。甚至还可以是一个教学空间(同上,177)。

代表式空间和被代表的空间:建筑一方面确立着世界的秩序,另一方面又紧抓具体(实践和社会)的空间不放,贯彻着权力秩序(42)。

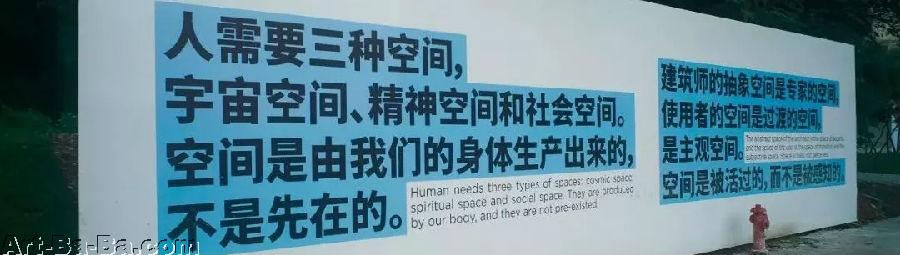

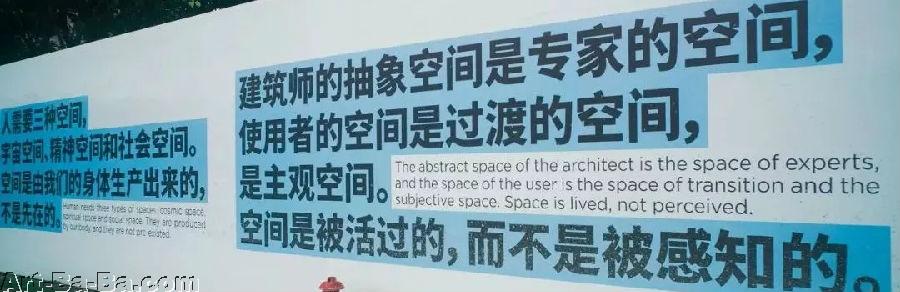

建筑师、规划者、社会工程师和科学家因为认为自己是带有科学倾向的艺术家,就贸然将活过的、知觉过的空间,看作是他们构想出来的设计空间。他们设计和居住的空间,对于全社会的空间实践而言,只是“被代表的空间”(38)。而生产出空间和再生产空间的人,不是同一批。建筑师通过象征-中介,而使空间带上政治性(48)。

一讨论社会空间,就必然会将建筑师和城规设计师的角色边缘化。至今,建筑师仍妄想用抽象空间,来统治金融资本主义与全球化中的无产阶级之间的致命冲突下的社会空间。

但被设计的抽象空间是阉割式的,将阴茎放到了身体外的另一个场域,使它接受眼睛的监视。空间由此被专业化和碎片化(309)。

哪里是我的空间?我的空间是如何被生产出来的?

所以,建筑的实验空间,实际上也在舞台设计的空间之中。Pia的韵律空间,就是人的身体感应能及的空间。建筑只在那一感应范围内,才有意义。舞台设计里的空间建构,已经一种总体建筑(朗西埃,《美感》,218)。建筑作为一个艺术品,并不再现什么。它自我实施。它从一开始就进入我们的分享(它不是独立存在的)(同上,222)。是为一切人建。这样建,不是要将某种宗教信念强加给你,而是要促动你去反思,去开始过内在生活。不只是给你盖了公寓、博物馆和学校,总还有更多。盖一个学校,这不光是用来教学,还同时必须是给共同体集会和节庆的空间。

当前的任务是逆转,这意味着需要将当前的所指、能指都放进括号;必须从产品再回到生产;必须将建筑、规划知识全部政治化(26)。也必须将新观念注射到空间中,使社会空间与心理空间和物理空间打成一片,使这个被商品、资本和货币蛀蚀的空间“理论化”,或至少使关于这种空间的知识被进一步“理论化”(27)。

中国的人民公社是农村的城市化和城市的乡村化互相对冲的一个步骤,其基础观念来自法国空想社会主义者傅立叶和英国空想社会主义者欧文。它是一种具体设计过的乌托邦:法朗吉,phalanstery。公社必备学校、商业、医院和休闲。没有城中村,没有人口过密。公社是整体城市(《现代社会的日常生活》,112-3)。这是全球城市化的一部分。相比于它,今天的中国的空间现实是进步了,还是反动了?这一点上,凤和村和中国的任何一个村,都像一张试纸一样,可以向我们给出答案。

在公社的集体生活中,朗诵和歌唱、音乐的绵延,激活了空间部署。身体一带上节奏,手段与目的之间的矛盾,就被克服。只有以我自己的名义去做布景,或建房子,而不是以人民或时代的名义去建,才能克服外部空间对我的分离。

艺术的展示空间与政治、经济、法律、教育、科学系统平行,是社会系统内的一个可以让我们更放任地自我言说、自我交流的不可或缺的集体交往装置。

让我们将广东的一个村变成一场艺术展览,来观察全中国,来观察中国过去的一百年。我们用一场艺术展览,让历史和未来先暂停,来思考今后怎么走。

抽象空间:那一任由主导力量比如说财富和权力来定型一切,压制和减少所有的抵抗的空间。抽象空间作为物和符号以及它们之间的形式关系的集合,来起作用:石头和玻璃、水泥和钢筋、角和弯、满和空,是资本用来收服空间的几层主要的关系(49)。

抽象空间里,女人的大腿就必须为丝袜服务了。这是一个阴茎空间,先扑灭了sex,然后再用夜店和节日来渲染它。可是,设计的抽象空间同时也孤寂了阴茎,将其置于众目睽睽之下,再用探头来监视它(310)。

毕加索向勒柯布西埃们提供了资本主义式暴力空间的切割方法。康定斯基和克利的态度才是对的:展现如何用新方法来画的同时,也应呈现新的空间性(304)。

艺术展示空间:一个艺术展示空间里所需制造出的,应该是一场能将精英、大众和各种牛鬼蛇神一起冲刷、搅拌到一个小岛上,去针锋相对,最后使一切真相大白于宇宙的暴风雨,形成莎士比亚的《暴风雨》里那样的剧场空间,经过混合和裂变,拉平一切,将各种符号、形式、媒体和各种历史体裁,拖入一种大浪淘沙后形成的大平等里。

在展示空间里,我们是在自己给自己演、自己给自己讲故事。在展示中,我们人人能够平等地讲出自己的故事,将许多个故事讲进同一个故事里。

艺术展示空间亵渎了那一统治我们的现实,暂时解放了我们:使我们日常世界里的物,也能暂时离开资本主义利比多经济的统治一会儿,使我们的意识不再因我们的恋物,而被继续物化,使我们有可能在日常生活里开辟出一些新的实践空间。艺术展览是一个吊装装置,像卫星系统,帮我们绕到这个全球景观-商品装置之外,以某种距离,来展示我们当前的政治姿态:艺术展示就是俗称的自己给自己摆pose(架式)。 徐震《I’m fine!》

徐震《I’m fine!》

将工业制品甚至废旧物品陈放到展示空间,使所有物品都得到潜在地成为艺术作品这一待遇,既打破旧偶像,又树立新偶像,矛盾地进行,既毁灭,又建立,既造圣,又还俗。

展示空间跨着社会主义与资主义之间的界线的两边。它脚踏两只船,或在两边躲猫猫。在文化大革命中,成为红小兵、红卫兵,就是被展示在学生群体之中。在群众中成为党员,就是被展示。

展示一个艺术作品或文本,因此是要“将各种文化力量引到读者和观众身上”。在展示空间里,观众才是主角。他们的身体到场,才构成展示空间。正如,对于迪迪-于贝尔曼,爱森斯坦的电影《波将金号》是“在观众的视觉记忆里将历史博物馆化。电影镜头由此成了“历史的肉和血”。只有观众的看,而不是作品、文字和图像,才是对于历史过程的真正的档案化和博物馆化。

我们今天熟悉的艺术展示空间最早也是现代主义式地被设计出来的。始祖是利采斯基1927-1928年为汉诺威美术馆设计的那一个黑白条纹和光与阴相间的方案。

当代艺术的展示空间恰恰就是资本主义生产关系里的一个空隙:它属于自由或免费的空间或时段,不受日常生活的节律的控制。它鼓励参与者在被许可和被租用、被强加到我们头上的“交往区域”之外,去进行进一步的相互交往。

献祭空间/神圣空间:大城市中心区是神庙,大家将财富大把耗费到那里,人则学会了从那里出走。节日,双年展,是是重新定义空间,让每一个人来重新占有它。

献祭被看作是一种“精神性”投资。人们在恐惧未来时,就愿意承受一定数量的艰难,许诺自己将如何地努力,通过先付出,来求得神秘力量的帮助。“在现金和种类上,穷人比富人献出得更多,因为他们不安,对未来恐慌,以及他们天生慷慨,但这使得他们成了更伟大的人吗?而且没什么可给出的人,只好通过献出自己的些愿望、或苦难、他们的心和心灵,来安抚那些易怒的神秘力量了。”(列菲伏尔,《日常生活批判》,II, 212)。

城市这个主语,其实还未找到它的谓语。城市在我们的帮助下自写,自读着来自写。艺术双年展是在为城市的自写而试笔。

如果城市是一本书,那它永无结尾,中间不断有缺页和空白页。它自写,也自读。我们只能够帮它自写自读。

城市语法和句法:1)打破一切障碍,使交换和交流的城市域更通畅;2)终结人与人、物与物、人与物之间的隔离;3)使各种关系更透明(178)。:城市社会的形成,本身必会颠覆现有的工业和金融(169)。城市民主意味着地点之间的平等,和对总体交换的平等参与(125)。

我们总幻想:空间是透明的(唯心主义)、朴素的(唯物主义)和两个关于空间的幻觉之间互相支撑的只有生产出一种自适的空间,我们才能改变生活,改变社会。很遗憾的是,社会主义的苏联和中国没有生产出它自己的空间,只是照抄了现代主义式空间。新社会关系呼唤着它的新空间,新空间呼唤着新的社会关系(59)。大量的新空间相当于文章中的废话。空间极大部分不是不好,不是丑陋,而是累赘。

国家资本主义暴力空间:毕加索和克利打开了资本主义空间,他们发现可从任何角度来再现物,可甩掉前立面和道路。从毕加索和克利这里借了力之后,勒柯布西埃和包豪斯还误以为自己发动了一场革命呢,其实从头就是为虎作伥,彻底帮助打开了国家资本主义空间(列菲伏尔,《国家空间与世界》,233)。

国家控制的空间里,角度空间里,身体无法到场,只被再现,碎成光学元素。这还是一个阴茎空间,光学式,视觉式,逻辑—物流式,同质,分形,全球性和碎化(同上,234)。

不将劳动阶级当主角,城市更新是不可能的(154)。

城市风景是你自己的作品。是你自己发明了它(列菲伏尔,《现代世界中的日常生活》,118)。

有了美术馆,文献多了,城市却不够活,不被活过了。而我们在城市里就是为了积储能量,再在游戏中浪掷它,做就是理由。我们在城市中的看,摸,走,吃,是为了捕捉感知,用来建构我们自己的那一个世界。这是我们在自己的聚集里就能做到的。城规要帮我们做的,是要让我们在城市中都能去形成自己的作品,并在游戏中,在某些契机里表达我们自己,在创造活动,新知识,体育运动和艺术中展现自己的独特性,而那首先是为了修复劳动分工在我们身上造成的分裂尤其是我们的身体姿势和心理态度的碎化。

日常性用它的单调和无孔不入的乏味,窒息了现代生活的戏剧和悲剧。日常性为了挺下去,而不惜使国家经受战争和革命。

城市空间总被分成被设计的部分,和被禁止的部分。身体、性的快乐总被设计师阻隔,要等级到天黑,才能露头。在这样的设计空间,哪怕在夜里,身体的功能也是事先被部署的:只能用来换取现金。天一黑,白天的生意区就被关闭。白天被禁的区域,就有了节日感,发生着为了盈利的假放荡(320)。

而商业经营总倾向于集权主义,所以,城市空间本身必须坚持至少一种以上的民主尺度。自由雇佣的工人身上的自由,会使被资本照租金比例切割的城市空间,成为一个矛盾空间(319)。

我们能说空间稀缺吗?不能。因为可到手的空间或闲置空间是可以无限被发现的。在亚洲社会,空间太挤,在北美,空间扩张反而也给建筑带来问题。只有在城市中心,空间看上去才是稀缺的。真的吗?你说的稀缺是指空间的“中心性”?其实,社会可以无限地生产出它自己所需要的空间,自然空间也是全方位向人类开放的(330-1)

空间是商品?商品,马克思说,是一种“具体的抽象”。它的神秘不是大自然的神秘,而纯粹是社会编造的谜。商品只求显现。它是完全自我展示的。商品一被剥光,呈现在那里,它的神秘反而加深了:谁生产了它?谁将从它身上获利?在全球市场,商品的角色是:去征服空间(341)

购房者具体买到的是什么?1)他们买到了一种“距离”!离城市中心有多远,也意味着他们在社会空间中其实被隔离到多远。对于这些为房子而活的人,空间不再是随身带的,而是像骨灰合那样的东西了。2)他们买到了一种日常的时间秩序,一种“实践”,一种好处与坏处一样多,享受与痛苦一样多的生活方式(339)。

城市是关于未来的。我们将面临一个城市性宇宙。“城市社会”这一概念,能帮我们甩掉过去关于工业社会和农业社会的各种神话和意识形态(166-7)。城市社会是全球性的:全球城市社会的第一个目标,是重新创造自然。未来的复杂性,对我们是抢救,是云。“城市性”不是关于城市的,而是关于我们的星球的。

城市不创造。它让创造发生于其中。城市是纯形式:是偶遇、集合和同时性之地(118).

快感,身体生产节奏,节奏发明空间。节奏就是空间。节奏就是我们的活:活过与感知终于一体了!各种节奏之间互相阐释(《空间生产》,206)!

空间是如何被经验的?空间是作为交叠,回响,震动,累赘和加份来被经验,这就与脸和屁股,眼和肉,内脏和排泄,唇和齿,体洞和阴茎,握拳和摊手之间的对比中来被经验(184)。

国家,空间,世界游戏。要让牌,因为赌的是自己。跟世界周转,想获得先机(《国家、空间和世界》,264)。

空间之内安装着国家的力量。国家是使空间一定:同质化,碎片化和等级化(219)。

资本主义生产方式生产出的,是工具空间,来帮资本剥削和压迫劳动力。自然是被制造出来的,以便也制造出空间的稀缺(203)。自然是唯一的真正财富。最高的善,是时间-空间。空间成为商品,只是它被抽象、被交换了,并没有因此而本身成为财富(《空间生产》,350)。

城市社会是指整个社会将被城市化。它是虚拟的对象,也是可能的对象。城市性是虚拟、倾向和定位。这有助于我们对当代城市性作批判式检测(《城市革命》,2)。

城市革命首先是对于我们思考城市的僵化套路的革命,是要勇敢地斩断我们的思想锁链。城市革命的目标是要建立:政治城市(6-8)。

社会主义社会的总体空间应该如何来被构想(54)?像中国和苏联这样的国家社会主义式革命,只为新空间的生产准备了前提条件,要形成社会主义或共产主义新空间,仍需要较长的一个和平时期。革命要真正成功,必须拿出创造性能力,将日常生活、语言和空间推入进一步的革命(54).

都说只有推土机才能改变空间里的生产关系了,这没错,但问题是,我们准备用什么新的生产关系,新的空间生产关系,来替代呢?1968年革命并没告诉我们这个(56)。

必须把所有的关于空间政治的批判性分析,当作一般政治来做,这种分析将位于科学和乌托邦、现实与理想、活过与构想之间,这是要探索可能与不可能之间的辩证关系(60)。

矛盾空间是辩证的,里面活跃着各种力量,我们的改造它,不是用一个新的意识形态盖子,去捂住它,而是动用斗争辩证法,像搞大土改那样动手。勒柯布西埃仍是很保守和反动的:他仍像艺术家和雕塑家那样相信,空间是凭他个人直觉而创造出来的(《空间生产》,304)!

城市社会将是全球性的:全球城市社会的第一个目标,是重新创造自然。未来的复杂性,反而是对我们的抢救,是云。

陈文波《基地——献给马斯克的礼物》

李汉威《“液态健康”文化体验馆》

王新一 小屋-D12(3)

徐震 新——拉奥孔

毕蓉蓉,《无用的理想空间(二)》,2019,墙面丙烯,尺寸依场地而定

王思顺,《启示20181220》,2018,石头,500 × 480 × 200 cm

丁力《男青年25》《男青年26》

陆平原 “Look!I'm Picasso”-1901-c

陆平原,《1984》,2019,综合材料,尺寸可变

何佶佴 站在圈内就是圈内艺术家 白色喷漆2016

何佶佴 空白的美术史 00:40:01双屏影像 2018

陆兴华 城市哲学外卖

肖克刚,《开放是违背伦理的-3》,2018,木雕一组(8件),高度120cm左右

杨振中 V 5

刘韡 幻影

刘韡 幻影

刘建华 迹象

陈文波《基地——献给马斯克的礼物》

酷窝展厅

何多苓《思考的兔子》

大师楼

何岸《无题》

展望《假山石104号》

张鼎《Gold Can Move the God》

丁乙《窗眼》

章清,《树》,2011,铁,橡胶,镜头,花岗岩,油漆,闪光灯,560 × 360 × 260 cm

施勇《月色撩人》

胡介鸣《一分钟的一百年》

陈抱阳 抱堡TM-块博格体验中心

尉洪磊

王欣 幸福自助站 3

周啸虎《书法剧场——严禁入内》

宫岛达南.jpeg

刘沁敏《你们都是苍白的》

郑源《曾经占据过这片天空》

香格纳展库