来源:泰康空间

泰康空间对话

分泌场、观察社、箭厂空间、艺术家仓库

编者按:《中国非营利艺术机构》是泰康空间2013年出版的一套丛书中的一本,收录了泰康空间与国内大中小型民营美术馆、非营利艺术机构、替代性空间负责人的座谈文字,呈现了中国非营利艺术机构的代表性案例的学术理念、商业背景、运营规模、团队建设等多方面的状况。

直到今天,我们仍然时刻关注替代性的机构实践并始终参与此话题的讨论。作为与即将开幕的展览的一种关联性对话,我们特别节选了与“分泌场”“观察社”“箭厂空间”“艺术家仓库”这四位(组)空间主理人的对谈,试图从今天的视角回看六年前那些鲜活的、依然需要被再度观看的艺术现场。

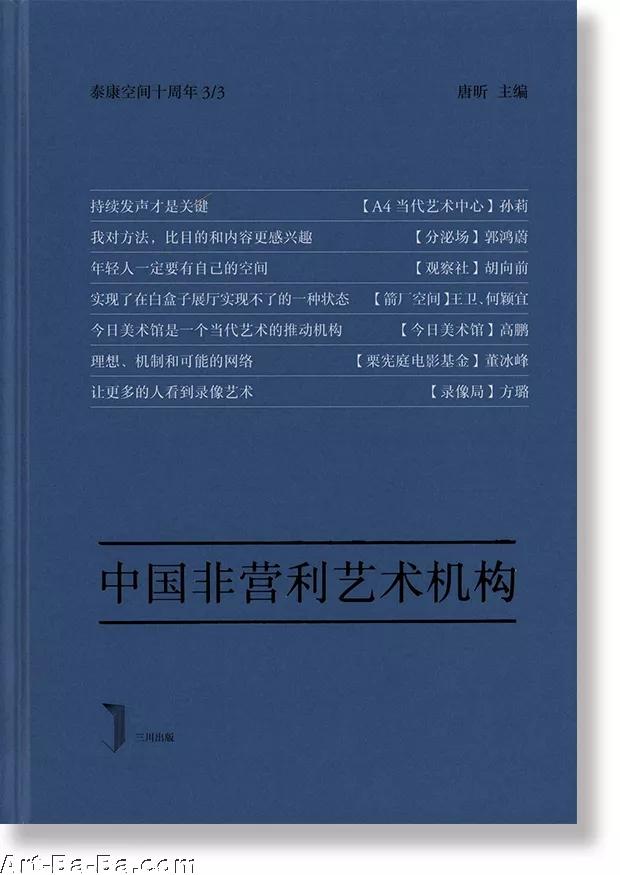

《中国非营利艺术机构》

主编:唐昕

编辑:苏文祥、许崇宝

开本:787×1092毫米 1/32

字数:13.8万

内文页码:352

版次:2013年12月第1版

我对方法,比目的和

内容更感兴趣 (节选)

对话时间:2013年

对话人:苏文祥(泰康空间策展人)

郭鸿蔚(艺术家,分泌场创办人)

-

分泌场

机构创办人:郭鸿蔚

成立时间:2010年

团队规模:2人

面积:210平方米

地址:北京市朝阳区崔各庄乡黑桥艺术村C区

苏文祥:我们想了解一下“分泌场”,它是哪一年正式运营的?当时怎么会有这样的想法,自己去做一个空间?

郭鸿蔚:2010年9月份开始。我主要以绘画为媒介,同时也有一些其他想法。但大部分人只从一个概念化的定位判断你是哪种类型化的艺术家,所以很少有机会去呈现和实施这些想法。总有那么几个方案长时间一直萦绕在你脑海里,不知道做出来是什么样,很想去尝试,又很想把这种剩余想像力——在大家固有认知工作线索之外的可能性尝试以某种方式给实现出来。2009年我就基本定下来,干脆在我工作室旁边再租个工作室,然后把它变成一个可以自己策划展览,身边的朋友和自己也可以在里边做展览的一个地方。

“为什么叫‘分泌场’?是觉得它是分泌剩余想像力的一个方式。方案不做出来会一直顶在那里,变成消极经验影响你之后的工作。”

憋在那里蛮难受的,就像内分泌失调一样,包括自己的作品方案和自己一些想策划的展览方案。如果做了,经验上、逻辑上、自身的趣味上,会往前推进得更游刃有余一点。

苏文祥:你刚才说你希望展别人对你认可的类别之外的东西?所以是不是说,艺术现在的展示系统、结构,它也需要这样的平台?你觉得现在的展陈不能满足大家创作的各个层面,因为它还没有很好地照顾到艺术家全方位的需求……

郭鸿蔚:对。我觉得还挺需要的。关键是所有的呈现方式都太标准。大家对艺术的认识停留在你最后看到作品的那一刹那。现在很多作品本身已经只是一个象征了,可能它背后的事实、过程等等才是有效的。

“大多数成熟的机构,它不可能是一个实验场。你不可能在里面呈现很多失败的、过程化的、最后可以不了了之的东西——有些东西在工作过程中你会发觉它已经不成问题了。”

我后来也想把“分泌场”延伸到做一些工作坊,比如说两三个月给一个艺术家,他可以在里面尝试一些自己的新想法,像一个驻留项目,但不是一个有目的、为了最后展览的驻留。可以当成工作室来做,但必须是开放的状态。

我觉得工作坊这种形式,也许能提供某种学生心态,就是也可以不把自己当成单一和成熟的艺术家,而回到到处发生兴趣的阶段。跟系统内部有逻辑地发生的那些正式的东西有些区别。不过同时,我想在“分泌场”做的展览也是可能在系统里面成立的一些东西。比如你看“夜走黑桥”,虽然很刺激和鲜活,但那不是我想要的。我想要的是在一个标准的展览的局限里去工作。大家会做得很高兴,但是可能不会推动系统内部的改变。

苏文祥:2009年到现在做了几个展览?

郭鸿蔚:五、六个吧。第一个,相当于我“以身试法”,做了一个自己的个展,展了三件自己原来想尝试的跟空间相关的作品。我觉得那个开头对于我来说还蛮有意义的,因为我觉得基本上做失败了,没有达到我最初的期望和设定。在制作或者是团队间的关系上,我没有带一群工人去做一个东西的经验。但当时我也想过,失败了是不是这个展览干脆就别展了,或者别叫大家来看。但后来想想,这样也挺好的。

苏文祥:我觉得挺有意思的,因为那天跟胡向前聊“观察社”,他说第一个展览也是做他自己的个展,第二个是另外一个合作的朋友。

郭鸿蔚:一开始的话,大家可能都会观望吧,也不会怎么样。先从自己开始,拿自己开刀,然后如果别人觉得有意思,就可以开始一些工作。第二个就是“最差的展览”,也是想了很长一段时间。第三个是“喵星人”,和孙冬冬一块做的,一个很 Party 的展览。之后是“黑桥白相”,王光乐他们的。再就是赵天汲在我那儿做了个七人的联展变成一人个展。最后,才做的这个“乡村诗学”。我觉得以后还是倾向于自己来策划展览,除非和别人聊起一个特别有趣的事儿,非常有愿望去做、去实现。可能还有两个想法会放到明年做:一个是“乡村诗学”第二部分,因为在那里面,我设计了一些跟这种生长、时间空间的一些关系;另外想做一个跟灯光有关系的,想做一个“灯会”。原来自己想过几个灯光的方案,没地方去做出来。亮的东西其实是很有神性的,许多东西都是,一块屏幕,一个投影仪,一盏灯,所有发光体。只要你能发光,就可以放在这个灯会里边。

苏文祥:那你有没有想过这个空间的未来?

郭鸿蔚:最早我是觉得先做,有想法就做展览,没想法就当自己的工作室。如果有人愿意像之前说的那样,做开放项目的话,也可以。因为我原来不知道究竟会是什么样,也有可能完全不顺,我当时就很放松。现在肯定就是希望它能够行之有效地以某种节奏推进下去。

苏文祥:那你怎么看非营利这件事情,或者说国内现在的非营利的状态?

郭鸿蔚:非营利只是一个定义。这个定义底下,你可以用各种各样的方式去工作。可以大规模,也可以小规模;可以很严肃,也可以很放松。

“我觉得非营利本身真的不是一个问题。画廊要对自己负责任,它有经济利益在里面;非营利也要对自己负责任,因为非营利空间给人的感觉,是理想化地对待艺术,它不会涉及到更多的其他方面的要素。”

但有时候,你也会发觉,现在艺术系统已经是一个相对完整的东西,大家也知道画廊、美术馆、策展人等等互相之间怎么架构,或者制衡。经济在系统里面扮演一个很重要的角色。对于很多人来说,没有了经济这一层的东西,可能就会感觉好像脱离某个系统,或者艺术会做得不真实。

年轻人一定要

有自己的空间(节选)

对话时间:2013年

对话人:苏文祥(泰康空间策展人)

胡向前(艺术家,观察社创办人之一)

-

观察社

机构创办人:翁子健、胡向前、黄慧妍、林敬新

成立时间:2009年

团队规模:4人

面积:50-60平方米

地址:广州市海珠区穗花新村一巷八号201

苏文祥:“观察社”是哪一年创办的,哪一年正式开始的? 筹划了多久?

胡向前:2009年过完年开始,明年是五周年。筹划可能有一两个月时间。当时有两个香港的朋友,还有个艺术家叫黄慧妍,我们天天在Skype上聊。后来Anthony(翁子健)、黄慧妍来广州的时候,我提出来我们想做空间。但是我不仅仅想做空间,还想做画廊。也去拉过人找钱,找不到,一开始没人理我。做画廊可能是我更个人的想法,因为在广州画廊太少了。

苏文祥:画廊要经营,要营利,要代理艺术家销售……你也是艺术家身份,你怎么去参与画廊的事务?

胡向前:对。就是正常的一个画廊,我也想做。我现在都有这个想法。像“维他命”一开始也是郑国谷创办的,创始人最重要,可能我有点想学习他吧。主要是广州的画廊很少——我只能跟“维他命”合作,当时我是这样想的。

苏文祥:翁子健和黄慧妍他们当时都是什么身份?选择这个地方,就因为你在广州?

胡向前:黄慧妍是艺术家——香港的艺术家。翁子健是AAA(香港亚洲艺术文献库)的工作人员,但是他平时也写文章、策展。

地方主要是我先找的。因为我在那附近住过,后来搬到大学城了。当时张嘉平他们也有空间在顺德,很远。

“我当时跟他说,我这个一定要在市中心。因为北京跟广州情况不一样,我一定要让别人看到,而且非常方便地看到,并且不能大,大的话,没钱……我很理性。”

苏文祥:你们的经费呢?你们三个均摊吗?展览的费用怎么解决呢?

胡向前:经费前几年都是自己付,四个人,还有林敬新。林敬新是我的哥们儿,跟着玩,也想做艺术,他专门管布展。我2010年来北京了,黄慧妍2010年退出了,林子(林敬新)呢,也不付钱了,就跟着布展,管理一些杂事。2010年那一年主要都是翁子健付的钱,从自己工资里面拿的钱,付了快有两年。我可能2010年给了两三千块钱,2011年好像也给了几千,2012年给得多一点,卖了几件作品,给了两万块钱。展览来了,展览费用临时凑一点。艺术家负责自己的制作费用,但是出版物由我们负责,每个起码有四五千块钱的费用。

苏文祥:当时广州的状态,还有其他形式的非营利空间吗?是不是还有一个“乒乓空间”?“观察社”已经有了吧?那时候博尔赫斯书店在吗?他们还没有成立当代艺术空间对吗?

胡向前:张嘉平一直在做;“观察社”差不多同时。他们后来都很快就没有了。博尔赫斯书店在,好像几百年前就在了。乒乓空间,是跟酒吧在一起,那个空间更短了,不到一年就走了。我觉得在广州那个地方,小小地做还有点希望,一做大,很快就没有了,没有可操作性,没观众,也没艺术家。艺术家都走了,2009年开始。

“这个东西就是看人,没有任何制度,就是个人。”

张嘉平他们在顺德做得很大,在一个废弃的工厂里面,把人拉过去做。但我觉得这种方式不对,第一太远,第二每次做需要好多钱,保证不了这个钱。我们这个在市中心,小一点,但有可能性。我们的结构和分工也很合理,布展,去买一个钳子、一个螺丝钉——这种事都是我们做,也没有什么怨言。刷墙都是自己。策展一定是翁子健来做。

苏文祥:你觉得四年以后,现在广州的这个生态,对比你当时做“观察社”的时候……这个气氛?

胡向前:已经跌到谷底了,你看艺术家2005年开始陆陆续续走光了。现在的时代美术馆作用很大。还有个“黄边站”,其实是他们的一个项目,“时代”是在旁边另外租了一个铺面做的,徐坦、黄小鹏,主要是黄小鹏。他们没有展览,像是学校,交流、上课,可能一个星期两次,不要钱,所以有人愿意申请去那里上课。

苏文祥:你怎么看这种形态的机构?

胡向前:肯定有比没有好。他们不做展览,虽然也算个机构,但更像学校。我比较了解黄小鹏,他们估计很想把这个接上来,因为年轻一代已经断掉了。但效果也不是特别好,真的需要个人自发的、很强的愿望,要不谁都托不了你。愿望特别强烈的人才能……

苏文祥:你们有没有设想过,这空间将来会发展成什么样? 有没有计划?

胡向前:这个空间可能就是这样子,没什么未来。这个事我们老谈,以前储云他们也问过。怎么挖掘广州的年轻艺术家,给他们做一个平台——现在的想法只能想到这一点,也没说真能好到哪里去。他们问我要不要搬来北京,我说北京那么多空间。

苏文祥:你说的“自己要有自己的空间”,是什么概念?

胡向前:就是我不用跟陈侗聊,不用去跟“维他命”聊,才能做展览。而且我们定的是个展。我那时展览机会还挺多的,但老是那种群展。我觉得做个展有意思一点,就一件作品也好。所以那时只有一两个外国人参加的,不算是个展,其他全是个展,就是一个人做一个项目。但是我想法很突然……我想来北京,想不到一个月后就来了,我不是跟别人一样深思熟虑才来,很突然的,待烦了,就走了。当时的出发点,还有初衷啊,就是有一个自己不用跟别人商量就可以做的空间。

实现了在白盒子展厅里

实现不了的一种状态(节选)

对话时间:2013年

对话人:唐昕(泰康空间总监)

王卫、何颖宜(箭厂空间创办人)

-

箭厂空间

机构创办人:姚嘉善、何颖宜、王卫

成立时间:2008年

团队规模:3人

面积:16平方米

地址:北京市箭厂胡同38号(国子监街内)

唐昕: “箭厂”几年了?

王卫:我们是2008年4月开始的,五年半了。开始聊这个的时候,可能因为我们两个(王卫和何颖宜)是艺术家,包括我个人早期的创作跟“后感性”的关系比较大,就是跟邱志杰、张慧、刘韡、石青他们,从“后感性”时期形成的一种工作方式,基本上都是自发的自我组织的形式。

“因为那个时候没有什么空间,都是要自己去找地方,就慢慢养成了比较自主且灵活的工作方式,很多时候是把这种限制变成了创作上的或者是做事情的一个出发点。”

2005年我们还做了一年的“联合现场”小组。当时在“站台中国”做了几个项目,然后我们自己也在外面租过空间做展览,当时还比较强调集体创作的工作方式。后来有些人更想自己独立地发展,不太愿意再参与这种集体性的活动了,2005年底大家就散掉了。2006年、2007年开始进入到一种个人创作的状态。我作为艺术家是这样一个发展脉络。到了2007年,我还是想自己主动地去做一些事情,看看能不能创造一些不同的方式。这个空间我们当时甚至就想做一个有点开玩笑似的,微型的美术馆,可能是很概念性的,但美术馆的功能都有,也有咖啡,也有书店,甚至只是一平方米的这种设想都有,记得我还写过这个计划,是姚嘉善提出来这个地方应该在市中心。

何颖宜:我们都觉得这种要在艺术区里或者要在郊区的概念,是有问题的,而且我们也都住在城里。

唐昕:你们是不是住在雍和宫附近?

王卫:对,就在“箭厂”旁边,从2005年开始就一直住那儿。姚嘉善一直在做中国当代艺术研究,那会儿她得了一个奖学金可以在北京待一年,2006年底就过来了,住得离我们也很近。我们之前是在旧金山认识的,后来我参加了她策划的一个展览,所以她到北京以后,我们也来往得比较密切一些。这样机缘巧合下,她刚好也想在北京做一些事情,又有时间,聊过几次后有了一个大概的方向。等到 2008 年的春节去洛杉矶旅行的时候也还在继续聊这个事情。

唐昕:你们一开始怎么定位呢?比如说什么样的艺术家可以来?有什么标准邀请艺术家?什么样的作品可以在这儿展?不能在这儿展?有一个框框,或者一条线吗?

王卫:我觉得首先是我们感兴趣的。

何颖宜:可能也是看个人的口味吧,很难说有什么不可以展,其实所有的都可以展,但是我觉得应该还是自己决定有意思的作品,没有具体的标准。

唐昕:那就是你们几个人商量着来,大家都得同意,做哪个,不做哪个,还是说怎么样?

何颖宜:差不多,也是商量的,肯定不是投票的。

“我觉得这个空间是我们跟艺术家的一个实验室,给这些艺术家一个机会去用一些跟画廊合作不太一样的方式创作作品。我们不是那种社会性的,也不是为了社会,就是为了艺术、艺术家和作品。”

唐昕:还是挺纯粹的,只是它的环境是在社区里。

何颖宜:对,这些邻居也可以看,也可以不看,也不是要强迫他,或者教育他。我们是觉得这个环境很有意思,而且给别的艺术家一个机会,这也是一种体验。

唐昕:对,这儿就是一个抽象的、被切割出来专门做这种事情的地方,“箭厂”那个就是在一个正常的、现实的环境里边。

何颖宜:在街上,街头的。

王卫:对。我们基本上都是做现场性的作品,所以每一个艺术家都会考虑这个因素。即使作品非常抽象,也多多少少会考虑环境因素,这个是你根本就回避不掉的,就像何颖宜说的是在街头做作品。大部分的观众就是过路的人,可能只是扫两眼,不一定很在意,所以对于艺术家来说还是挺有挑战性的。肯定不是每个项目都那么成功,但是我们觉得现在能记得住的,肯定是他对这个环境有非常好的使用,跟环境建立了一个非常有意思的关系。

唐昕:你们觉得这里面比较好的展览有什么共性吗?

王卫:从大的角度看,真的做到了在别的地方,比如美术馆的展厅,或者白盒子空间里实现不了的一种状态,但是在这儿做非常有效的,非常成立的一个东西。我觉得这也就达到了我们做这个项目的初衷吧。

何颖宜:就是跟现实有一定程度的交叉,然后这个艺术的力量就会比较强,因为这个对比实际上更强。

唐昕:从一个机构的角度来说的话,“箭厂”非常成功。你们是创办人、投资人、管理者、策展人,这些身份的观点高度统一。不管它是因为体量,还是因为什么,它是这样一个机构,在按照你们之前的想法持续地在做活动,活动质量也都挺高的。你们也没有让它持续下去的压力。

王卫:所以我觉得它还是叫项目会更准确一点,我们都觉得不太像一个机构。在国外是有很成熟的一个系统,在欧洲,如果是一个非营利的机构,可以直接去申请钱。我们是很私人的,很个体的这样一个状态,把它当成一个事业而不是职业。

回过头看“箭厂空间”,我觉得我们尽可能不会做成那样,还是想当作一个项目,甚至可能它就是一件作品。因为不把它当一个机构更有意思些。我们总是在用各种方式来探讨这样一个小空间,它在这样的环境里边的多种可能性。

尝试让个体性文化

发生/生存(节选)

对话时间:2013年

对话人:苏文祥(泰康空间策展人)

焦应奇(艺术家,艺术家仓库创办人)

-

艺术家仓库

机构创办人:焦应奇

成立时间:1998年

团队规模:3人

面积:400平方米

1998-1999年:北京市东城区八条52号四层

1999-2000年:北京市朝阳路甘露园8号

2000-2001年:北京宋庄镇宋庄粮库

苏文祥:2000年前后北京出现了一大批非营利机构,有跟房地产商、餐饮有关的,还有艺术家自组织的,包括你做的艺术家仓库。我听董冰峰说你做的这个空间,应该算是北京最早的非营利艺术空间?

焦应奇:应该是。1997年开始筹备,1998年注册,2001年结束。当时,我从美院调到了艺术研究院美术研究所,十分清闲。我想利用这段时间做个不同的、基于这个社会文化现状的艺术空间。

“就此文化机制看,个人性文化的重要性是无可替代的,它是整个文化机制的动力核心。现实也证明,当社会文化机制健全,具有了个人性文化的动力源时,它便是活的;反之,便是死的。”

在中国的百家争鸣时代,个人性文化活跃,中国社会不但建构了新文化推进社会变革,还深刻影响了周边国家的文化。而现今的社会,没有个人性文化的案例,一切来自古代或他国,故而当下的文化是死的,或说是“殖民化”的。

苏文祥:那么早就对展览怀疑了?从来没有做过展览吗?

焦应奇:是。规则和类项定得很清楚:做论坛,不做展览,非营利,这是我当时定的。空间名称是“艺术家仓库”,英文名“Beijing Artist Store House”,缩写为“BASH”。BASH有“冲击”的意思,我很喜欢。

“开始是不做展览的,但我们的项目范畴比较宽,只要有试验色彩的项目我们都接纳。”

有艺术类讲座,艺术教育(中央美院葛鹏仁先生的研修班),香港与北京的“城际对话”(香港“进念二十面体”的荣念增先生),来自韩国、日本、美国、德国的讲座和工作坊,艺术家现场(张大力、盛奇以及北京舞蹈学院学生的实验舞蹈)活动。博伊斯在中国最早的学术介绍活动应该是艺术家仓库做的,与歌德学院协作,由德国策展人和博伊斯研究专家米纳斯 (Günter Minas) 先生主讲,缪晓春做翻译,讲了三个主题:博伊斯的哲学、艺术和教育。材料做得很充分,特别是他带来从博伊斯家人那里借来的私人影片,在欧洲也没有多少人看过。

不做展览的规矩后来被一件事件打破:有一天萧昱突然打来电话,说要去布展的展馆告诉他不能布展了,好像是地方派出所不准开展,现在他和运作品的车不知道该怎么办,问我能不能来这儿展?展览叫做“疼”,三位艺术家是萧昱、王音、杨茂源。当时这类艺术还处于地下状态,定好的展览说不准展就不准展。于是就破例做了第一次展览。之后,展览变成艺术家仓库的一个活动类项,尽管这些艺术展览的效果不错,产生了很好的社会影响,但对我来讲,我始终不觉得展览是艺术家仓库最重要和必要的工作,理由是:思想的交流更急需。

苏文祥:1999年前后那时也是行为艺术很热的时候,感觉到了一个小高潮。那会儿我还在上学,在网上看到这样的活动不断,感觉似乎有一种力量要出来。

焦应奇:对,行为、装置都很热。非常生猛活跃,但老觉得和我想的不一样,做实验性的少。那时候,金锋编了一本《异质的书写方式》,当中有一篇我写的《杂谈杂录》,谈了一些当时(1995年与1996年)的想法。

“我以为,艺术家的生存区域是文化前沿,如果不生活在那就受不到新问题的冲击挑战。如果生活在经典文化里,做已有的艺术,舒服,但与商店里的消费者无别。”

我以为做艺术家最起码的准则是这样的:首先,你得自己选择一个文化前沿的生态圈;其次,你得选择一个起点,即从对当代艺术的批评开始。我觉得造成艺术不是创造而是模仿的一个原因就在此。艺术,不是在模仿了当代艺术表达方式之后的反抗性内容。

那时,人们似乎都不关注这事,所以,我内心是比较矛盾的。科学时代的进入,正逐步变革人们的认识方法和生活,我们已有机会站在新的经验平台上重新审视手工文化的艺术系统的局限性,有可能去探讨挑战艺术本体的问题。

苏文祥:你已经想得够远了。结合现在,我猜当时作为个体的艺术家,其实也不是太关心的。他已经身处当代艺术前卫的总体姿态中,觉得他在做,不管做什么,已经可以了。既有的这种审美习惯、对艺术的认识,其实大家标准都差不多,只是拿出的答案不一样。

焦应奇:我没有贬低别的艺术家的意思,但作为一个空间的价值诉求来讲,你会觉得试验性和具有冒险精神的资源极其贫乏。那个阶段,我始终就是一个倒茶的旁观者。但我是有期待的,希望你有能力,有实验性的作为和质量。我期待但不干预。

那时候,有意思的活动不多,也没地方活动,这是艺术家仓库受欢迎的一个原因。2000年,我们搬去了十里堡甘露园8号,在铁道边上的一个汽车维修厂。那里的项目中有个教育项目,叫“艺术加油站”。我们“仓库”外面有个加油站,教育是加油而不是规训比较好。

这个阶段,展览多起来,我们开始收点费用,一千元一个展览,办了些联展和个展。时间长短不等,一般都是二三十个人。这个时候就是有一些不同的策展人去策展,有王强、郭盖、朱其等,还有老栗(栗宪庭)。

敬请关注最新展览

替代空间的替代生命

Other Lives of the Alternative Spaces

2019.6.27-8.24

艺术家:葛宇路、何迟、胡向前、李山+赵天汲(社会敏感性研发部)、李翔伟、刘演、欧飞鸿、石青、西三歌队(蔡所、刘浩)、郑国谷

替代空间档案:A307、Action Space、Arc Space、回声书店+蛋生空间、ding-ding-fing! 合作社、分泌场、华茂一楼、灰空间、iGallery 、Park19、我们说要有空间于是就有了空间、扬子江论坛

开放时间:周二至周六10:30-17:30

地址:北京市朝阳区崔各庄草场地艺术区红一号院B2