来源:798艺术 苏伟

“新月:赵文量、杨雨澍回顾展” 展览现场

苏伟:赵老师是50年代初随父亲来到北京,父亲是俄语翻译。因为父亲的关系,从很小的时候就开始接触到一些苏联的画册,开始临摹一些苏联的创作。后来到北京之后,在1954年,赵老师在一次展览会上第一次见到苏联的作品。所以请赵老师先讲讲这方面的情况:您是怎么样走上艺术的道路的,这个开端是怎么形成的?

赵文量:怎么说呢,头绪太多了,半个多世纪了,不知从哪说起。其实对于绘画,我们经历了每个人都经历的:从朦胧的热爱,到后来有了觉悟,最后有了使命感,这时创作就比较主动一些了。我们也是这样走过来的。

苏伟:在1954年的一次展览上,您看到了一幅叫做《意大利小女孩》的作品,也是从临摹这个作品开始,您开始认识到什么是艺术创作。能讲讲当时的情况吗?

赵文量:那是1954年,俄罗斯画展(苏联经济及文化建设成就展览会,展览在原苏联展览馆、今北京展览馆展出——编者注)来中国展出,我们去看了。当时我们刚刚进入熙化美术学校两个月,就去临摹了,也挺大胆的,推了一把椅子到肖像下面就画起来。当时最著名的应该是列宾、苏里科夫和谢罗夫他们那些大家,但是我偏偏去临摹哈尔拉莫夫的这个《意大利小女孩》。

一个苏联专家走过来说,“这个画家不著名”,意思就是说不值得临摹。但是我不是那样想的。因为我看见(画的)那个孩子,肤色、长相很像中国人不说,还有少女那种非常朴实(的感觉)。画家的技术也很朴实,画的很完美。

赵文量 《前海落日》 1960年 22X26厘米 纸板油画

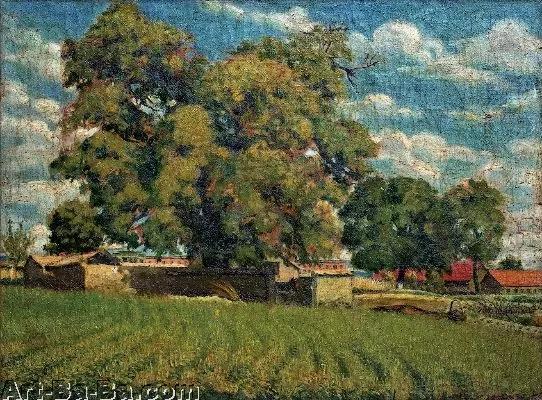

临摹了这幅画之后给了我那样一种信息:我不进学院也挺好。就这样,之后自己画起人像了。之后,又画了我的写生处女作《大树麦田》(1956年)。1958年前后,全国都在搞工业展览、农业展览,同学把我介绍到一个这样的单位过去工作一年多,那个时候就没有画画。我那时候就感觉每天都在浪费时间,特别难受。有时候就请一两天假,不要工资了,这样就能画点静物。

赵文量《大树麦田》1956年 55X43厘米 布面油画

我喜欢画人像,但是因为老得工作,就没有时间画。所以我画画不是那么按部就班来画的,一两个月画那么一张,也不是练手,画就想把它画成功,追求完美。但是没有经验,就变成自己的一种风格了。我现在是这么看的,当年不明白。像我看的苏联的作品,多真实啊。那种解剖(的精准)、那种色彩、那种质感,是我当时很大的目标。

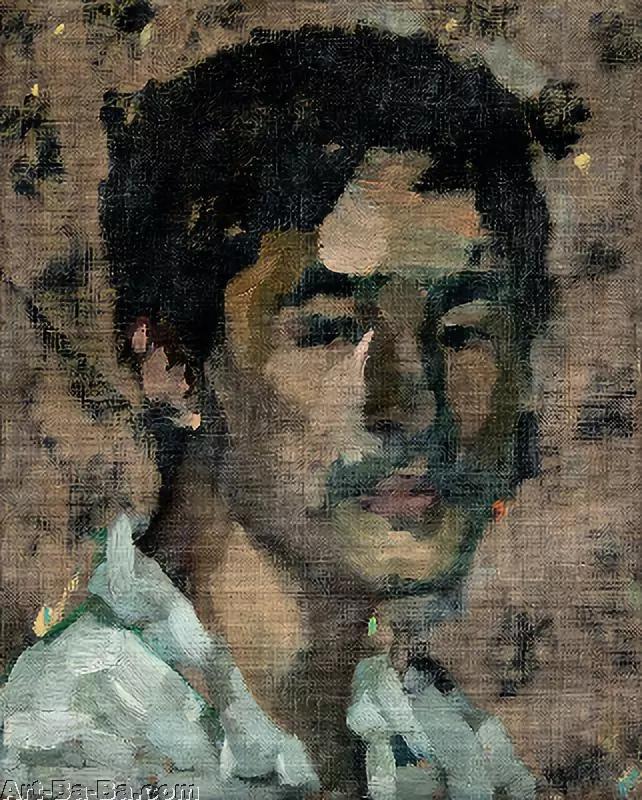

赵文量《伟伦》1969年 23.3X28.8厘米 布面油画

1962年的时候,北京市成立了青年美术补习学校。这所学校主要是为社会上没有考上(美术学院)的人创造一个学习的条件。学校是由北京市美术公司和中国画院合办的,我们在那上学。我之所以去是因为当时我已经二十五岁了,拎着画箱溜达来溜达去的,很惹眼,片儿警经常来,问这么大岁数怎么不找工作啊?我自己压力很大。所以那个时候有个学校就比较好,不管是什么学校,名声好听一点。

但是在这学校里没有什么东西可学,都是些最基本的,摆的都是石膏像,主要是画静物,那就是当时在那教书的庞均先生他们(的长项了),我不太感兴趣。我有点像担任助教,有些同学画的比较幼稚的就会请教我,我就给他们改。半年过去之后,我觉得没有意思,我就和张达安、杨雨澍、谢延波和石振宇一起去北京郊区三堡写生了十九天。

杨雨澍《三堡》 1963年 21X17.5厘米 纸板油画

这十九天对我们来说很重要,因为从这个阶段起,我们的绘画就有些画风了。尤其是我个人开始形成我的风格了:比较简练,色彩、笔法都不考虑别人的看法,自己看是什么样就什么样,就这样就画起来了,算是比较粗糙的一个阶段吧。

然后就是1963到1965年,状况比较紧张,没有工作是不行的。张达安去了农村,他走了之后石振宇又进工厂了,就剩下杨雨澍和我两个人,没有工作,日子挺难过的。曾经要求过去北大荒,后来由于(出身)不太合适,我们就不去了。一直到1966年,北京市正在组织青年参与劳动,我参加了,每天挖河、培土。回来后分配工作,他们年轻人被分配到人民机械厂当工人,我就到街道工厂。

这时候文化大革命开展得很厉害了,街道工厂有派系斗争,因为我对被批斗的一个人非常好,替他说话,另一派就对我记恨在心。所以在1968年清理阶级队伍的时候,就把我开除了。他是他们有没有什么理由,找的理由是我经常请假。为什么请假呢?为了画画。(杨雨澍)那会是礼拜三画画,石振宇是礼拜二,我是礼拜五。他们在画画的时候我就请假。他们看我老这样,就说我是“无政府主义”,我就走了。

杨雨澍 《我》 1976年 97X75厘米 布面油画

因为被街道工厂开除以后回来,街道是要管的,为了避开他们,我就每天背着书包、画箱出去写生。一直快到冬天的时候认识了一个叫(刘)伟伦的人,他画肖像,正在画的时候我给提了点意见。后来看到我们的画,他觉得挺好,第二天就把周迈由带了去,这样最早就(形成)祁志远、周迈由、刘伟伦、还有刘的弟弟他们这一批人,我们经常一起写生画画。

60年代末的时候,我还去了一趟东北,画了《抚顺街头》。从那回北京之后就得上班了,我也不知道会有什么事情,情绪上准备好了。上班第一天,东北来的人在我们那个班组里,跟大家说“你们这也太客气了。我们在东北都是要打的!”挺吓人的。

赵文量《抚顺街头》1968年 18X22厘米 纸本油画

苏伟:我们可以从《俞长星》(1964年)这幅人像作品再回忆一下。您从刚刚开始模仿苏联的作品,到进入熙化美术学校学习了一些基本的绘画技巧,到开始对色彩而不是素描感兴趣,这中间有一个很长的时间。这个时间段里赵老师也在熙化认识了杨先生,那时候杨先生还比较小,只有15岁。之后赵老师也有提到很重要的一点,就是1963年一起去三堡那次。这是他们第一次集体外出写生,从那时候开始真正确立了以写生为主要创作手法及手段。

赵文量《俞长星》 1964年 28.5X41.5厘米 布上油画

之后一年就是1964年,马上进入创作这幅画的时期。赵老师和杨老师比较特殊的一点就是他们真的没有在国有的美术体制内工作过或者创作过。他们的实践是在自学、自我探索、自持的情况下发生和展开的。因此他们和体制内部的、处在很前沿的交锋和讨论是有距离感的。他们通过友谊,互相鼓励,对艺术的爱好,还有赵老师经常强调的对真善美的追求来展开创作的。到了1964年就创作了《俞长星》这幅画。您可以从这幅画前后讲起。

“新月:赵文量、杨雨澍回顾展” 展览现场

赵文量:原先是朦胧的。我父亲是俄语翻译,他能得到一些苏联印的画片。我看见好的就把它们挂在墙上。他们给我一种感染,但是怎么画的我不懂。油画临摹怎么用油彩,不懂。我那时候画画就用毛笔,《大树麦田》就是用两支毛笔画的。我临摹的是保尔·柯察金的书籍封面单色的一张画。我的临摹主要是画形象,我画形象比较快,至于里面的结构、立体感、结构,我都做不到。到了1963、1964年,很多同学希望得到我的画,《星火杂志》和《中外妇女》登了一些我的画。我画画没有练手的阶段,隔几个月别人说画一张我就画一张,一路跳跃式的过来。到了1957年在美术学校,临摹就比较有意识了。

1958年我画的《同学的肖像》在1959年参加了北京市“国庆十周年画展”,这样就对自己比较有信心了,但并不浮躁,就慢慢画。随着外面的形势变化越来越紧张,1960年就去张达安家画画了,因为我家在(石油部黄寺)25号院,特别小,就一间房子,几个铺板,一个窗户,挺暗的。1964年张达安到农村去了,石振宇也走了,就剩我和杨雨澍两个人。

同年,有一个同学找到一个模特,可以在家画裸体,这在当时是很特殊的。(场景)是我用一些布什么的布置的,石振宇、杨雨澍和我一起画。画的时候我没考虑质感的问题,用的普蓝、深绿起稿的。我画画比较薄,画布是用麻袋片做的,我很迅速地起好稿子画下来了。后来清华大学的一个教授被我的同学请来了,说要画个素描速写。他走到我的画跟前说:“像马蒂斯。”我好像也听说过苏联人提到马蒂斯,说是没落资产阶级画家,我就觉得挺不合适的,但也没说什么。

赵文量 《十年成痞》 1977年 布面油画 36X48厘米

有一天又请了一个人,当时的高材生。他来了一看,也说“像马蒂斯。”两个人都说像马蒂斯,我就有点含糊了,画的不对呀。我就请他们改一改,看看美院的怎么画的。他就把从脖子到脚的身体都改了,只有两只脚、两只手和脑袋保留下来了。他是用土黄加白,从脖子哗哗哗画下来。我觉得他们的画法并不好。后来画《俞长星》的时候也是1964年,我有色彩观念了,我画的时候用色彩来画,没用到什么印象派、野兽派的概念,直到画到红耳朵的时候才感觉怎么自己瞎画起来了,但我觉得还是对的。

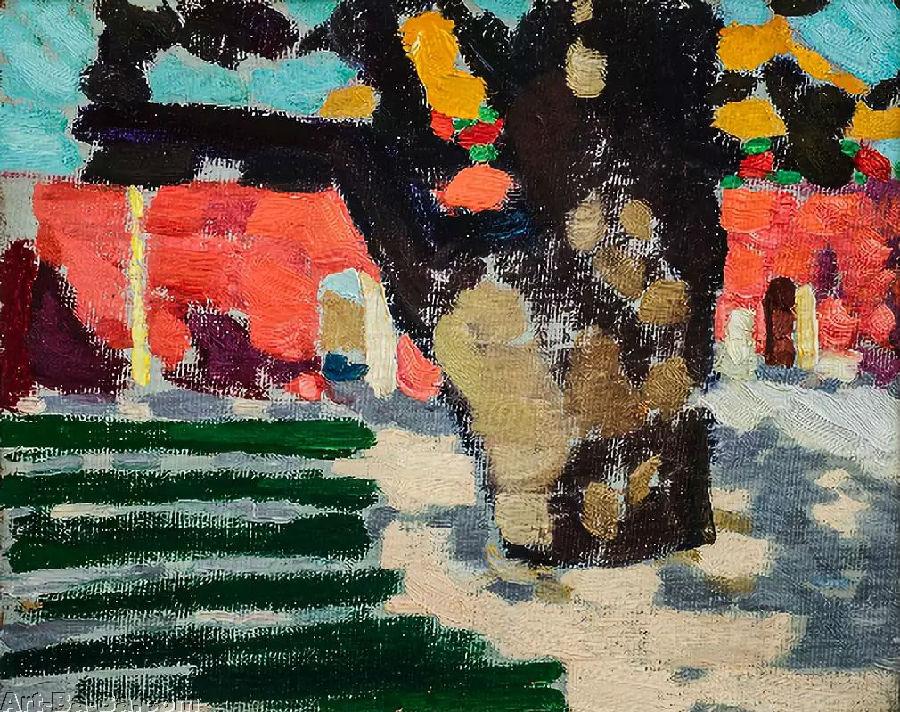

杨雨澍 《中山公园》 1976年 18.9X23.6厘米 隔电纸油画

苏伟:我们也请杨老师讲一下您在这个时期的工作和您创作的成熟。杨老师的创作是什么时候开始的?

杨雨澍:我原来学国画,我的老师谢先生去世了,他是张大千的学生。国画我没坚持画下去,坐不住。但是它给了我很大的影响,就是中国人追求的那种美,喜欢的那种含蓄的标准。学了油画、认识了赵文量之后,带着那种东方对待艺术的态度,一直保持到今天。这也是我审视别人的艺术、审视自己的艺术的一个标准。我很庆幸跟赵文量在一起画画,他把我带进一个油画天地。看到一幅欧洲古典油画,画的很细,我很佩服,但是不喜欢。

他们的那种色调,我看着不舒服。我总觉得,为什不能像故宫里的画让我那么心静?那是14、15岁的时候吧,在文化宫看到一幅外国人的画,可能是东欧的,不记得了。名字好像是《红色的海洋》,可能是荧光红,我觉得非常刺目,展厅光线也不好。让我眩晕,让我心燥,所以我就想,为什么不能换一幅中国人画的油画呢?那是的想法也是挺幼稚、挺可笑的,却让我一生为之努力,到现在也没有结束。

我认识他(赵文量)之后,我发现他的画面和别人不是一个方法,他很活。一开始觉得这不像油画,后来通过看他画记忆中的小风景、记忆中每天的事物,后来才明白,这就是创作,这就是中国人对于诗画交融关系的认识。这时候就是凡事皆可解,凡事皆可入的阶段,没有什么再阻碍你了。

不像我们看到一些国外画家和画派,一看就知道这是什么画派,什么画家,他们有一定的程式,一定的方法,一定的内容,一定的风格。赵文量不是这样的。这是我跟他在一块(学到的最重要的)。因为学过山水,我对于画人像不像一般人认为的“人像画好了什么都好”。我的口头禅就是“我们家不挂这个!”我在屋里挂张非常美的风景要比挂一个我不喜欢的人像要好得多。

人像有什么用啊,能表现他的职业,他的情感,表现他的一切?没什么意义,不过是个饮食男女而已。我对绘画的态度就是这样。我画风景,觉得山水第一。很得意。我这一生,生活上是个弱者,也不跟别人争名夺利,贫困孤独。因为我这样想,在绘画这个圈子里跟别人也没什么可说的,所以贫困和孤独永远如影随行,一直到现在。

画风景的时候我很投入。面对那些给人类精神文明作出重大贡献的古今中外大师的画,我很汗颜;比起他们,自己的成绩这么微小。但有一点可以自己夸一下自己:我的一生是绘画的一生,上帝让我成为了一个从事文艺的人,我也为此努力了一辈子,这是最使我自己高兴的事。

我按照自己的意志活,没有别人给我安排,不管什么时候我都画画。所以我想一个人的成绩和成就大小,要看这个人对人类社会的感情和贡献。这和我们好多人对于学问的态度是不一样的。我觉得这话非常对。用艺术家泰戈尔的话说就是,“生如夏花般灿烂,死若秋叶之静美。”有了贡献就灿烂,死后像秋叶一样美。当然,这也有很多条件。做不到这个,再低一等也可以,落地生根碾作泥。所以我对自己的人生还是挺满意的。

“新月:赵文量、杨雨澍回顾展” 展览现场

苏伟:两位老先生长期在社会上受到排挤、遭到歧视,他们不在美术体制内工作,有一种强烈的愿望,把自己对人生的理解和他们对画画的渴望(表达出来)。不论是60年代他们自发组织的、带有一定危险性的外出写生,还是到了70年代,赵文量、杨雨澍两位老师带着“无名画会”的成员一起于1974年12月31日晚上在张伟的家中举办了一次地下画展,追记为第一次展览。

甚至文革结束之后,于1979年全国美术形势变好以后,他们得到北京市美协负责人刘迅的邀请,在北海公园画舫斋举办了“无名画会”前两次公开的展览。这一系列活动都是在没有完全得到承认的情况下进行的,他们与时代的关系总是存在着一种隔阂和距离感。到了80年代,很多事情在发生变化,西方的东西在涌进来,成为盛行的东西。杨老师在画册中提到一句,“我的生活在80年代没有什么改变”。

如果说他们的创作在60、70年代是超前的、带有预判性的,或者说是通过艺术家直觉塑造的一种超前的意识,到了80年代,他们反而在有意的滞后,甚至和外界的联系也慢慢变少。特别是赵老师那时候也要照顾自己的母亲和家人,客观上也缺少和外界接触的机会。但是他们唯一没有放弃的就是画画。所以我们在看两位老先生的画作时,可以看出非常明显的前后一致性。

他们在艺术语言上的自省,以及靠友谊和热爱推动自己深入到创作中,的确与在官方美术系统创作的艺术家(缺少美术“单位”的支持而持续进行绘画创作的,在1949-1976的时间段中非常少见)有着不同的动力和诉求,也几乎形成了一个孤例。我们在展览中可以从画面中读到很多或热烈或隐晦的象征,透露出两位老先生的心境和创作思考。

在展览中,我们也试图粗描、勾勒出50-80年代美术讨论内部的一些线索,包括“抒情性”的含义,社会主义现实主义从多样化讨论走向单一化的历程:这些线索与墙上两位老先生的作品发生着一种微妙的对话,可以帮助我们理解时代的历史语境,以及在这种情形下艺术家个体所开拓出的东西,对今天我们研究那段历史提供了可贵的参照和批判。

文:苏伟 中间美术馆高级策展人

图:中间美术馆