来源:燃点 王炜

朱建林为诗剧《毛泽东》首演绘制的地图

1、2015—2016年的威廉•迈斯特和“扔死狗”

几周前,童末和我聊起她正在读的大江健三郎小说《水死》。今年夏天以来,我和她都在读这位我们过去全然忽视了的小说家。我惊讶、高兴地发现,他早已集中并深刻地打开了一些我关心的主题,例如“新人”和“老年”、现代亚洲的分界时刻、以及在一个凶猛异质性的世界中“进入黑洞和成为黑洞的人”(以核浪潮时代的人为例)。《水死》的题目出自艾略特《荒原》的“水中之死”,这也是一本老人之书。小说中,有一个以社会行动为主要自我叙述和定位的年轻人集体构成的“扔死狗”剧团,小说的第一人称叙述者——老年作家——与年轻人们有过一段时期的争论和矛盾重重的合作。我曾以为,我也是一个通过驯顺于戏剧活动而获得某种自我认知的威廉·迈斯特(注:歌德小说《威廉·迈斯特》的主角,一个在戏剧演出中获得在社会集体中的伦理经验与精神教育的青年),大江的小说让我看到,我身上也存在着那个年长、分歧、放不下桀骜如放不下挂满一身的死狗的作家。威廉·迈斯特的自我预设过于顺理成章,大江的老年作家的格格不入,也许,也是古典主义顺理成章的另一种。两者都在我身上重合,但我仍然认为,两者都不能定义我在“实践论”第一阶段中感受到的一种开放性。不是该项目显示给我,而是我作为参与者之一,感到愿意主动给与它的那种开放性。至今,这扇门仍然半开半闭,保持着一种年龄、领域和潮流中的观念所不能定义的可能性,但是,我需要在继续写作中而非外在的活动,去走进这扇我在此过程中看见的门。

我不知道“实践论”第一阶段的其他参与者怎样感知、或因为什么并未感受到这种开放性,但我希望,这是那三年的工作中最好的、还可以被彼此重新理解的东西。我认为它不是那种一般化的、被人们顺嘴就说出的开放性,而是我们在此时代,在粗糙、磕磕碰碰而又勠力合作的工作过程中,所瞥见的一个不可驯化的入口。那是朝向什么的入口呢?

三年前,一个朋友也邀约我,参与写一篇关于“回顾”的文字。写该文时我想,如果“回顾”的时刻是人们有所反思的时刻,那么,“回顾”尤其应当促使“回顾者”,不把自己放在一个虚假的发展状态中去自我叙述。在“回顾”中更为重要的,也许是如何理解“回顾”的反回顾性。我们在“回顾”中所关切的,其实并不存在于回望和记忆,而仍然是那些必须再次在希望中进行叙述的东西。那些在曾经的工作中被呼吁之物,“回顾者”必须再次召唤它,再次视之为将来之物并主动叙述。新的事物有可能蕴涵在那些被重复说出的信息之中,但是,“回顾者”可能已经不再对它抱有信心。我并不认为,我所加入的一些有限的、在后期被落实叙述为“同工”的工作(注:《同工》后来制作为一部同题纪录片,以“实践论”2015年在杭州、上海和西安的剧演活动、展览工作为主体。郑宏彬、冯俊华在雅昌艺术网的采访中也各自解释了何为“同工”。),已然有何可被“回顾”——而非继续在新的去做中产生——而且必须由我来“回顾”的东西。我想,我像其他参与者——那些同样个性十足的创作者和行动者——一样,无法概述我自己,也不愿故作简约。如果我只是作为一个文学写作者,一个在诗、剧作和评论等文学体裁中工作的人,来回顾我在“同工”中的认识,恐怕又会与当代艺术——尤其是其中重视社会实践的部分——所关切的话题相去甚远。

我的一些对于社会实践性艺术工作的持续接触和对话,以及个人非常有限的参与,都是从我的写作中发生。我所写的三种诗剧《韩非与李斯》、《罗曼·冯·恩琴》和《毛泽东》,以及后来在大连完成的三幕话剧《航船》(注:因为在“实践论”期间已谈论较多,我不会再介绍或概述三部诗剧。《航船》的意义较为特殊,我会在后文涉及)中处理的主题,与“实践论”两位发起人郑宏彬与冯俊华的“问题意识”相关。这种相关性究竟为何?貌似相关的部分也许是分歧、分裂的起点。对于这些,他们二人与我,在经过了几年之后也许都有了不同理解。

有着鲜明差异的参与者们对“实践论”第一阶段的“回顾”会是一个罗生门,但是——不同于芥川的那个晦暗故事——我相信会是一个不无亮光闪现的罗生门。2014年初,我在深圳OCAT进行一个非常微小的田野项目“各种未来”(基于十数年前在边疆的地理杂志工作经验)的文献展,期间我与冯俊华见面,这次相识,意味着我作为“实践论”第一阶段“文本提供者”的身份自此加入到该项目中。在我当时的想象中,我是一个被邀约到某种移动的、随形就设的安那其主义实践者与创作者集体——如勒内·夏尔所称的“移动集合”——中的诗人,我有可能开始、甚至开启一种现代游吟诗人的工作,深化还未被当代知识语境顺利纳入编制的问题意识与不规则的个人研究,发起部分是在阿兰·布鲁姆意义上的“文本的研习”(注:“文本”同样是宽广的,“实践论”所用的文本可以是群聊记录、民间仪式文本、文学与政治学作品、一次行动中产生的话语“弹幕”和临时图像),参与构成具有前线意义的创作实践,共建“积极动力的实验室”直至一种“安那其大学”。这些想象,是旋转在我大脑里的隐形龙卷风,可能也使我显得紧张,也就是说,我其实是挂在那根看不见的绳子(我个人的头脑小风暴)上的傅科摆—死狗—测雷风筝,写到这里,我想冯俊华一定会暗自得意地认为他就是那个放风筝的人。

《毛泽东》在西安知无知空间的首演

2015年3月,“实践论”以我的诗剧在广州“观察社”的第一次演出为契机,召集了第一阶段的工作成员,并在一定程度上联系我的文本,构想了“实践论”将要涉足的地理面向,也为2016年在东北的工作埋下伏笔。以后,直至2016年底,我们相继在上海两三声剧场、杭州木马剧场、西安美术馆、广州黄边站(注:2016年3月由李筱天、黄叶韵子导演,在黄边站演出了《毛泽东》)、大连蛋生空间等地,进行了一系列共同工作与戏剧演出活动。我退出“实践论”以后,从“实践论”中演化出来的“44剧场”的工作还在继续。参与者们在当时产生的一些分歧之后,由各自的志趣所发生的新的动作,我认为都已经比最初的设想走得更远,也更适合彼此。以发起人为例,郑宏彬似乎在“居民”项目(注:发起人是满宇,在我局限的视野里,是近年最值得观察的社会行动类艺术项目。满宇也在2015年底西安“知无知空间”首演的《毛泽东》第四幕“新人”中扮演了“青年组织负责人”,郑宏彬则扮演了毛泽东。)的过程中沉着下来,调整出了一种个人的当下社会工作观;冯俊华继续参与的项目给我的印象是更南方化,侧重在年轻人集体中进行某种政治伦理的讨论、管理和行动演练。一个是大话说得少了但不见得就更谦逊了的愁容书记,一个是注重喜怒不形于色但忍不住会沾沾自喜的疯狂政委。两个比我小十岁,现在想起来还是蛮有意思的人,两个弟弟,不过在他们的眼中我可能更幼稚一些。

2016年以后我继续走向一些“实践论”期间涉及的线索,包括2017年在凉山的活动与写作(注:为我的写作开始专注于“死亡”这一问题做准备,与童末合作,形成为一次题为《死亡问题与非汉语民族现场:关于<指路经>和凉山》的讲演),以及和策展人芬雷(注:曾做过“实践论”2015年在西安美术馆的工作坊“不安的方法”的观察员,并两次参演我的诗剧)关于“写作”、关于“亚洲”问题的交流中产生的一些协同写作和剧演尝试。但是,田野性的、以及参与性的事务,逐渐在我的生活中消退,如果再发生新的此类活动,必须是经由我的写作所产生的转向而发生。我不会仅仅从环境和概念出发而投身于此类活动。因此,“实践论”第一阶段的工作停止后,我回到一个写作者的生活,去填一个又一个自己给自己挖的坑。“同工”仍非一个写作者的长期安放之所,它是一种紧急召集的合作(冯俊华浪漫地称之为“特种部队”、但是冯俊华关于“才能的溢出”和“才能的联合”的观念,曾被芬雷不无道理地批评),我喜欢它的临时性与矛盾性,以及它所生产的东西并不主要由参与者定义,在大连,完成《航船》后,所有人都懵了小半年,每个人都相信这次工作的意义——不久前在北京一见的欧飞鸿仍热爱那次经历——但又都说不好我们究竟干了些什么。我喜欢这种有力的意义悬置,一如前文所述的那扇门。

西安美术馆《就近说明》现场

大连《航船》现场

以上概况,是有意简述,因为我想把“回顾”赶紧打发掉。如果没有“实践论”第一阶段的工作,我不会写出诗剧《毛泽东》的第四幕“新人”,也不会产生《航船》的构思。我也不会进一步明确,我其实是在向作为“变革和转化的积极动力的实验室”(注:这是戏剧家理查·谢克纳的观念,当然,我们微弱而急遽的工作并不能自我赋予如此高蹈的含义)的戏剧,实践性地去学习和认识一种诗学源头。更重要的是,不会产生对一首长篇叙事诗或者“史诗”的构思。这篇“史诗”将此时代的实践者、实践环境与实践活动“带入视野中心”(注:出自Michael Davis《哲学之诗:亚里士多德 <诗学>解诂》),但是,注视它的人不再仅仅是观赏叙事延迭的、安闲的公民,读者(“虚伪的读者!”)将同时面对从自身中涌现而出的敌人。

这篇史诗,一半写下中国实践者的来历与活动(以现实案例为原型),另一半则幻想他们各自在时代中的命运与结局。也即:叙述(也是一种邀约)现实中确实存在的人们——临时的人、陌生人和敌人——与他们的活动,然后虚构这些人物的未来、做事方法、行为方式的流变——不论作为新型的“公社人”、作为出乎意料的个人主义者和反复重组的安那其主义者——和他们的生命终结的不同方式。它将写下一个个在山地活动,在内陆城市事件中入狱,在边疆销声匿迹,在首都的风沙中弥留的朋友。

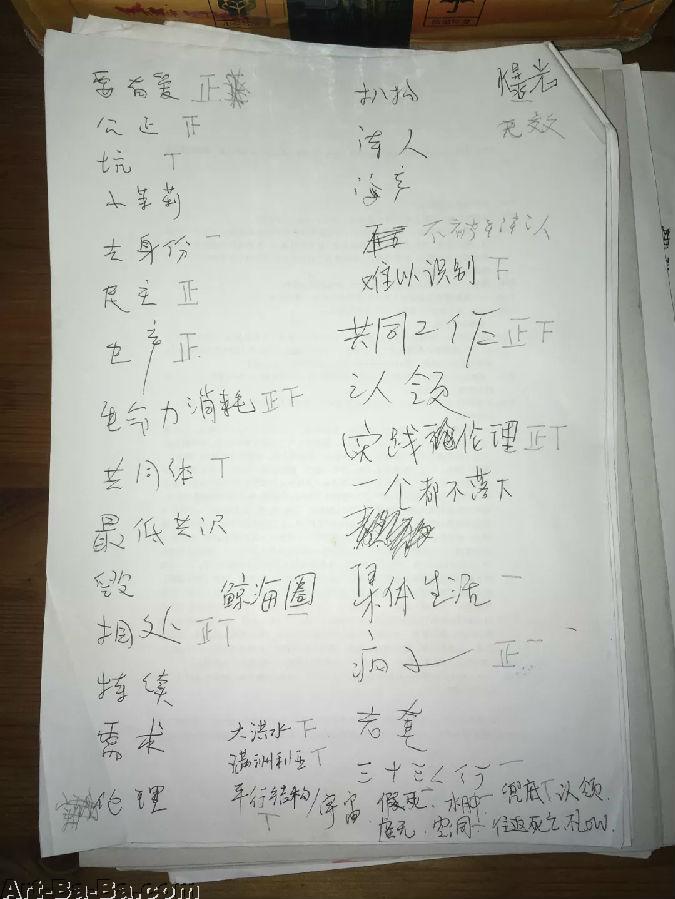

大概自2014年以后,我开始被一些主题困扰。“主题是一次伤害”,这是《毛泽东》的一个句子。主题也具有分离性,把我们驱离、推动我们进入到一个不能被既有语境纳入编制的意义动荡之地。不过,无主题的时刻所能显现的事物——且不同于一般化的意义自由观——也许还未到来。这些主题后来成为我计划写作的两部作品的目录。目录仍然有其概括和地图意义。我从尝试做“各种未来”到参与“实践论”,以及其他的一些行走、写作和对话,都是在走向两份目录所指示的东西。以下是第一份目录:

1、何为“成人”。部分小结于2015年北京NGO界的一系列紧张事件之后,我写的一首题目为《成人》的诗。

2、亚欧铁路。一个亚洲的想象。

3、不安的“米提斯”。我已在过去关于“各种未来”的讲演和文章中做过叙述。

4、一个问题:“什么是中国人?”。部分小结于2015年的一首名叫《人民代表大会》的诗,这也是我第一次使用“人民代表大会”这一意象。计划中我还将使用第二次,也就是《第二次人民代表大会》,也许会是一部剧作。从《人民代表大会》到我写于今年初的《未来某一天的诗人之死》,我在其中交待了我在贺拉斯、艾略特和但丁诗体中学习到的东西,或者说——可以用维特根斯坦的比喻——我把从诗学幽灵们学到的东西完成性地递交/“退还”给了他们。这以后,我还将以怎样的诗体写作,我并不知道。我也相信这些诗学“秘密”中的事物,会促进认知路径的变革。然后,我也将在“反潮流”的分离中走向但丁,这并非个性使然,恰好是诗人的共性使然。罗兰·巴特晚年在讲演中说,每个作家都不能对抗但丁,而是在某种程度上与之同化。作为诗人,但丁是我所不能“退还”者。我需要在中国空间涌现给我的材料与境况中去理解这一点,我也想把我所理解到的东西,与其他领域的创作者交流。我不认为其他领域可以把诗艺/诗学中发生的一切,都有理由对象化和边缘化的对待。“联觉”是诗人的传统工作,尽管在今天,它的不可能性比可能性也许更有意义,今年五月,在杭州中国美术学院的一次为时两天的讲演《第二次普罗米修斯》中我再次尝试讨论了“联觉”的意义。

5、“水系”。源于我过去在地理杂志工作中的学习。以后我看到,成都艺术家陈建军、曹明浩发起的“水系计划”已在致力于这项工作。

6、毒地净化者。从事毒地净化行业的人,以及生活在毒地中的人(同样是一种净化者)。我在《毛泽东》的第三幕“自然状态”中部分触及了这一形象。

7、太阳记录法。关于一个在中国西北工作的太阳科学家的鬼魂,一个困囿于一次永久的日食中的形象。这个形象一直刺激我,但我一直未在诗或剧作中完成对他的叙述,以及对他所说的话的虚构。

8、不成熟的共通体,与《第二次人民代表大会》的同步构思。这一线索蕴含了我的史诗。我想理解,在中国空间,在具体的处境中,为什么“共通体是死亡之作”(注:让-吕克·南希语)。

9、最后的情感。“爱”的终结的问题。

10、死者和死亡问题。

大连《航船》现场

2、未完成的“创建者”与“毁损者”

按照我称为“沈阳小魔鬼”的潘赫当时的理解,东北是个“归零地”。双鸭山事件犹如一次提醒:东北已成为一个虚空。在小说家金特——“实践论”第一阶段的参与者之一——2016年后的写作中,“东北已成为一个虚空”已经作为一个容易的人文主义论断,被他在这两年中锤炼出的独到语体愤慨而恣肆性地摈弃。

但是,虚空确实已经成为基础。倡导、批判、馈赠和项目性的交流,都不能实现对这一基础的创造性直视。在去东北之前,我们都想到,不应在东北重复通用项目。我们一般化的认为,如果东北“没落”,这意味着它在成为一个亟需共同面对的“最难被面对者”。并且,我们也不会仅仅在某次突发事件中面对那“最难被面对者”。它还将继续到来。

我曾在不同体裁中或散漫、或勉力而为地写过几次东北,均不足以说出它对我的吸引——准确而言,并非吸引,而是东北空间对我作为一个写作者的干预。以后,金特比我更有力、也更主人意识地对付了这种同样对他的干预,并且比我更深化了由此产生的东西。2013年之前,我做过几次在东北的旅行,其中一次在辽东半岛(注:为“各种未来”所做的一次田野),另一次是环绕东北边境线。

但是,在意识到那在突发事件中现身的“最难被面对者”之后,由于没有何种经历值得重复用于说明新的工作,那正常的延续性已经中断,经历已经耗散。因此,我们也要诚实说出:没有何种个人经历促使彼此参加“实践论”在东北的工作。我们每个人所参与的那一部分工作,也不能够建立于各自的经历和身份合法性之中。这就像在每一个地点,都很难追究每一种外来者工作的身份合法性。

但是有一种新的经历,不仅是先在者、也是外来者的新的经历——经历可以通过经验、语言、视角的位移和有意错乱——也即“联觉”,成为对于被共同工作——也只有在共同工作中——所唤起的“最难被面对者”的经历。先在者需要和外来者被这种位移和有意错乱,推动到共同工作中。

在去东北之前,金特常常给我看各种东北的民间视频——我视为一种文本——当时,这些视频让我感到,“恶俗”其实是一种东北虚空中的涂鸦,它的露骨与逆反,有一种很难被直视的面目。为什么东北盛产这种事物?用知识分子想象中巴赫金式人民狂欢,并不能称呼它。被毁坏的、没有实现的人民的能力,逆反成为能力的负面发展,可以称为“人民的病变”。

当时,我个人很希望在“实践论”的东北工作中,询问东北民间文本中的潜意识话语。它并不发生在“成为事件”的欲望中,也不是有利于那些“不能直接归为行动的元素”被纳入“事件”的策略性手段。但是,它是我们有可能重写或重构“何为开放性”的必要参照,是被压制的萨满。

我们都认为,我们没有把某种外来者的野心带到这里。我们也否定所有关于野心的猜测。在“东北的虚空”中,没有野心,但是,我们认为,还剩下了从没落中跃出的微弱希望。有时它如此微弱以至于像是野心,如同一颗种子在空无大地中突兀得像个污点。我认为金特在东北驻地之后的小说,就是一个如同现代汉语的突兀的污点的种子,它的污点性与突兀性已经具有强烈的意义改写/篡改力量,它把“东北的虚空”强行颠倒、置换为一个具有政治能指力量的游戏性预设:“东北利亚”。

金特的小说《冷水坑》(注:戏剧改编版《冷水坑·黑松林》已于2016年7月5日在沈阳1905剧场演出,由沈阳本地不同领域的艺术工作者和其他“实践论”成员共同制作完成)也顺延了一个提示:那“最难被面对者”出现在东北——那些死亡的人:青年段铁马和他的鬼魂族人们。那些在恶俗、露骨、逆反中却突然向自然正义加速的工矿人民。

2012年,我产生以“鲁荣渔2682号事件”为原型,写一部名叫《航船》的戏剧的念头。“实践论”的共同工作经历,是我获得撰写该剧本构思的主要原因——《航船》是发生在“创建者”与“毁损者”这两种力量之间的剧烈辩驳。因为,是“最难被面对者”促使我们“联接”,使先在者与外来者“联接”在一起,但是,这是一种危机性质的“联接”。我们——包括先在者和外来者——自我赋权为某种创建者的青年工作者们,也被与毁坏、与“毁损者”联接在一起。那些进入到工作和剧场中的死魂灵,是已经和将要发生的精神事件的共振,是“最难被面对者”的聚集,是“世界的死人”。我认为,事实上,不论创作还是生活,我们已经和他们“联接”在一起。

“这个时代已经在被称为思想之元年,或者也是愚蠢元年

把自己放在一个想象出来的发展状态中

(……)

‘失去’可以维持不安,维持

那些有用的糟糕之处,正如

维持头脑和一些地区的贫困。”

(《韩非与李斯》第三幕“用”)

——因此,我们也并不承认东北的“没落”,而是把东北处境视为被有意维持的现实。承认“没落”即意味着危机被消散了,意味着被再次置入“想象出来的发展状态中”。因此这是一个适合我们应对那介入我们、对我们的生活和创作都形成了干预之物的时刻,当时,参与去东北的几个人都同意:这一时刻对我们呈现为东北。

对于我自己,这是一个潜在的历史空间应当被主动回应的时刻,我在诗剧《罗曼•冯•恩琴》中部分涉及了它(尤其在第二幕“极昼”),但不是这部诗剧的主要目的。我并不反对把《罗曼•冯•恩琴》中的人物与素材视为一种洛特雷阿蒙式的“相遇”,但是,《航船》不仅是一次更极端的“相遇”,也是聚集,“创建者”与“毁损者”的聚集,聚集了潜在的和将要到来的争吵、愤怒和反常的互相承认——这种承认被“无意识的理性”所达成——聚集了一种必须处在某种极限状态中,才能够对抗被直接或间接化约的共时性或者:共振。

《毛泽东》在广州黄边站的演出现场

因此,当时我们认为——我、郑宏彬、冯俊华、金特、潘赫(没有提到其他人是因为当时我还未接触和了解到他们的想法)——东北蕴含着比人们喜欢注重的突发事件更重要的力量,并不是说这种力量是“东北性”的,这里也没有“东北性”——这不是追问如何通过地域性而自我赋权的时刻——而是这种力量正在以无可避免的逼近,发生在东北。我们并不想追求具有文化特征性的工作,也不想寻求并辨认那个有特征的主体或“没有个性的人”(据说应更准确翻译为“没有特性的人”),而且,我们认为,在时代中,即使曾经由“无特征”所曾经指称的那种批判内容,也彻底亏空了。有特征的主体或“没有特性的人”都无法解释“人民的病变”。这就是我们的共时性,它跨越并连接了我曾在《罗曼•冯•恩琴》中通过想象回溯的时空与时代中正在发生的人民病变。同时,我们认为,时代中应运而生的,是各种观念替代物(以观念替代现实、以及以观念替代自我的实践)的狂妄化,当代意义系统所生产的片面理性和同等有效论,是其中普遍而最懦弱的一种,前者成为一种洗地说,后者则不能辨认在同等有效的集体伦理中格格不入的主体性(尤其来自创作者)。在《航船》中,我希望,每个演员将面对残酷化了的替代物,或者相反,自身成为替代物。我希望演员接受它的变幻不定乃至无法区别,接受不适的肉身转换。

《航船》是另一个主题的开端。这个主题即死亡。这是我想在余生都致力的主题。《航船》将以“就近说明”的方式——也即以西安“不安的方法”工作会议参与者和船员鬼魂同构的方式——探讨“创建者”与“毁损者”这两种自我主体化的人物的关系,并且,随形就设地触及我们还想在以后展开的平行主题,例如当代的死亡管理。

在那几年里,昆明、天津、湖南洪水,双鸭山以及还会发生的事件,都促使我们感到处在一种无可避免的共时性之中,这种共时性以“最难被面对者”和无处安放者的面目出现。同时,我也深深感到:共时性也表现为必死性。我们怎样从自身、从人民的病变和一系列事件的压强中,认识到一种必死性呢?那是一个世纪以来,已经在完形为一个不无独特的人类历史空间的中国的必死性。那个曾经被有意维持在“头脑和一些地区的贫困”中的中国。那个成为我们的精神分裂症源头的中国。在这样一个中国,我想,其实并不存在“市民戏剧”、“城邦戏剧”和“境遇戏剧”。忘记戏剧。

创建与毁损的平行历史,精神工作与现实事件的平行历史——如果(作用于精神状况和政治现实的)体制,力图使它自身例外于这种平行历史,我想,我们就必须要再次联接两种历史,从而使可能的斗争,能够再一次成为立足于这种平行历史的斗争。任何无视与脱离这种斗争的希望方案,都是可疑的。“文本”则成为帮助不可驯化的生命状态在平行历史中被再次揭示和认领的手段。但是,“文本”在“实践论”中满足了“成为事件”的隐含欲望了吗?回答应当是否定的。“文本”不是我们对实践幻想和地形幻想的获得。我们的“文本”必须遵循这样一种道德:我们的“本份”需要处在一种空无状态:无身份性、无资源和无工具特权。至少仅从伦理上,我们也应当在这种无身份性中稍稍匹配一种集体放逐——而这是东北被告知它应该接受的命运。以后,这种集体放逐更加极端地出现了。

因此——因为这些当然会理想化的思绪——我参加了那一年的“实践论”在东北的事务。

但我好像欠缺我的合作者们一次对《航船》的理解。如前所述,完成那个晚上长达六个小时的演出后,我们都懵了(关于这部三幕话剧的演出介绍见文后详注)。在以后的一次交谈中,金特告诉我,他在《航船》的大连首演现场最担心的,是出现一个“最高层”的闭合。金特没有进一步说明他的“最高层”所指。秉着朴素原则,关于那个现场,我暂时把“最高者”理解为:它可能会呈现为潘赫在回顾“实践论”东北工作的文章中所称的“各自惯常而专业的领域”。当然,我这样理解是简化的,但这样的“最高层”也最容易发生。

我所担心的闭合了现场的“最高层”,是一种法庭。并且,关于谁是“最高层”,谁是闭合者,都需要小心辨认。当伽利略自顾自咕哝着“地球仍在转动”时,我们不能认为他是闭合的,对于他,“地球仍在转动”是第一事实,而这时的现场法庭,即那个“最高层”。当伽利略低声咕哝时,他会很容易被某种现场伦理指认为:他是那个闭合者,是出于某个封闭领域或系统的自我意识。金特认为,《航船》中依然含有一丝微弱的伽利略咕哝。非常微弱。但是,如果它不是微弱的,如果它稍稍强烈一些,《航船》的第三幕——那场我们每个人都无法控制的、由来自各地的参与者构成的漫长而真实的会议——就可能被推向那个法庭。如果咕哝声强势起来,甚至会制造并推动法庭的产生。于是,认为自己处在伽利略处境的人,从而又制造了那个法庭,制造了“最高层”,这是同样坏的闭合。伽利略的例子当然是一个极端案例,或者神话案例。但是,作为“最高层”的法庭仍然会以不同的、非典型的方式再现。

还好,《航船》的大连首演既没有出现咕哝者,也没有出现法庭。

这次经历,帮助我理解“何为戏剧事件”。低声咕哝是一个“戏剧事件”吗?关于戏剧语言,已经有了许多本质主义或实用主义的看法,例如肢体本位的、媒介变革的等等,各自产生过重要的戏剧成就。但是,那可能是我们无法企及的“最高层”。我们是在做戏剧吗?对于我们重要的,也许只是,必须思考那在简朴的、“无专业性”的演员言语和关系中所呈现的东西,那使人们在一个没有“最高层”进行闭合的时刻跃出,同时又濒临失败的东西。朝向什么跃出呢?

我想,当时,一种阿尔伯特•卡埃罗的“中性”与奥古斯多•伯奥的无经验者联合之间的东西(这里先不考虑伯奥的政治倾向性,只在方法上),是我所关心的“戏剧事件”。《航船》的大连首演,依然部分实现了这种“戏剧事件”。但是,当时我在焦灼中犯了一个错误,我在某种意志的古典预设下寻找预兆,即使是一个残损的预兆,即使它只是发出垃圾堆在地面上拖行时的沉闷响声。我当时忘记了,《航船》正在把我带向我曾经了解过的但丁所提到的那种“无光的一隅”。没有征兆,因为征兆也会闭合那种艰辛的、抵达了意义悬置的开放性。

我所经历的这场演出,不是任何“在期待之中”的征兆,阿尔伯特•卡埃罗的“中性”应该替代这种同样是《航船》的自我主体化了的征兆想象。阿尔伯特•卡埃罗的“中性”与罗兰•巴特在他的卓越教学中讲述的“中性”之间,有着尚未被揭示的联系,一个崭新空间——言语和行为将在不可豁免的不充分性中,呈现另一种人生运动的傅柯摆,一种命运形式,以及——这是最为重要的:一种心灵结构。但是,我没有继续与朋友们合作探索这种阿尔伯特•卡埃罗的“中性”活动——不论是以戏剧还是以别的共同工作形式——一种可以介入到我们的人生运动和言语的逾越活动中的“阿尔伯特•卡埃罗式剧场”。我没有尽量明白地、可操作性地去参与共同阐述它(如果它是可能的,却又具有某种“不可操作性”呢?),我在第一步就停下了。但我认为,这是“实践论”第一阶段的恰当中止之处。

注:《航船》由我撰写的“基础文本”,包括整体框架设计,序幕、第一、二幕的主要台词,插叙“水中青年”和第三幕的结构,以及谢幕辞。由于《航船》主要是一次集体写作,大连实演中,第一幕文本的相关台词,由各位演员李筱天(大副扮演者)、刘伟伟(船长扮演者)、张涵露(“实践论”参与者之一)共同改写。第二幕文本由金特(“实践论”参与者之一)、刘伟伟(船长扮演者)共同改写。这份共同改写的文本由冯俊华归档管理。插叙“水中青年”在大连演出中,由艺术家伸甩创作了现场的肢体表演。

第三幕,也是《航船》的主体,是由上海、广州、北京和沈阳的青年社会实践工作者、艺术家和写作者构成的一次现场会议,没有基础文本。

《航船》大连实演的舞美、投影视频由广州艺术家朱建林、欧飞鸿创作。第三幕“返回 \ 会议”的主持人为朱建林。整场演出现场调度为欧飞鸿。

众船员由在大连召集的志愿者小组扮演。大连艺术家孙伟负责道具,并扮演了二副,以及志愿者小组的组织。

在我的设想中,《航船》的每一次漂流般的演出,都会产生一个不同的集体写作的文本。后来,朋友们建议我应该自己也写一个完整版,作为《航船》的文本丛集中的一种。

实践论参与者在大连投票的“实践论”关键词

3、第二份目录

最后,我想在此提出第二份目录,因为它同样具有“回顾”的性质,且部分直接产生于“实践论”的经验。这是那篇我已开始写作的长篇叙事诗——或者一种“后史诗”——的目录。“实践论”第一阶段的几个合作者,都知道我在写这首诗。不过,也许他们并不关心诗,而是好奇于他们的自我在这首诗中的变形,于是我必须以出乎他们意料的恶作剧、和以出乎他们意料的希望去书写他们。这首诗综合了我接触过的一些地方工作者、科学家、行动者、难以界定的人和在“实践论”中认识的人。创作比“回顾”更具有分离性,它也许会使某一份曾把不同的人在那件被回顾之事中联结为一体的契约,产生意义危机。创作是彻底“反回顾”的。在亨利希·海涅——对我影响巨大的诗人和文论家——的生涯中,他作为诗人,被视为主流与“革命的男人们”之外的“可疑的第三方”。我想,如果不仅“实践论”第一阶段的参与者们、还有其他在我生活中出现的对话者们,都在以下这份我希望有某种亨利·菲尔丁风格的目录中,或多或少看到自己的影子,这意味着他们与一种诗人——“可疑的第三方”——的传统工作产生了关系。

第一章。关于什么构成了“一代人”?这也是古希腊诗人喜欢书写的主题,不论荷马史诗还是《阿尔戈英雄记》,都是关于“一代人”的故事,关于“一代人”的成长由来、心智状况和路径。——这“一代人”与既有势力的关系。——他们怎样行动,怎样共同工作。他们的境况、问题和方法。——他们怎样做所谓的“新安那其主义者”?他们的“反成功性”为何?以及,他们有何希望?——“鬼魂”的第一次发言,关于“希望的原理”。

第二章。他们经历了怎样的认知空白?——他们在山地、内陆城市、边疆、首都。——他们经历的第一批死者。——他们怎样再现区别?——他们以何种理由视自己为莱茵霍尔德•尼布尔意义上的“光之子”?——他们怎样分裂/分离。

第三章。几个非汉语民族的可能性与失败。——以西南江源水系地区、东北为例的大地局势。这一章将拓展《毛泽东》第三幕“自然状态”的主题,但更偏向于幻想。——“鬼魂”的第二次发言,也许是施耐庵的鬼魂。

第四章。关于“没有中国了”,对这种必死性的说明。——是的,人们又开会,一些关于“应急方式”的虚构。——法利赛人、几种异见者、行动至上主义者、技术至上主义者、以及“巨头们”的表现和发言。——一群人比赛对“中国”的悼词。

第五章。这“一代人”怎样告别。——关于“何为光明”的第一次谈话。

第六章。这“一代人”不同的地球意识,他们的路线选择和漫游经历(以及对人类再次普遍生活于流动性之中的设想),由此产生的几种命运。

第七章。这“一代人”怎样理解死者和变化者。——几个再次相遇的人。——他们怎样再现区别,并且以何种理由仍然视自己为“光之子”?——关于“何为光明”的第二次也是最后的谈话,更偏向幻想性。——第二次,也是最后一次告别。

结束时我会写一篇赞美诗:《再见,全新世》。因为我希望,这也是一首关于“全新世”的诗。

我常常出示目录,因为目录是一种邀约,等待着复数的、可能走向目录所指的空间的“另一个人”,他们将成为平行者或某种对跖者。当然,到来的也可能是些偷偷摸摸的人。更有可能的是没有人会到来,而我则逡巡在大门附近的森林里。我也不会感到,对于完成目录所指之物所需要的动力与信心会因此受损。我希望,在有生之年——其实是并不多的时间——我能够让这卷诗出现在朋友们的手中,经受他们的我所不能预测的奇特反应、反对或怀疑。我想不出还有什么,是比完成这卷诗更适合成为我走进那扇出现在“实践论”第一阶段的门以后,证明我还在延续和有所前行的东西。

2018.10