来源:ARTSHARD艺术碎片 苏予昕

艾莉森 ·卡兹,1980年出生于加拿大蒙特利尔,现工作和生活于英国伦敦。

苏予昕,1991年生于台湾,目前创作于台北、上海之间。

进入艾莉森·卡兹于天线空间的个展,通常最先看见的作品是进门左手边一张红色的画,佚名的嘴张个偌大括起了整个画面,像一个延揽目光的邀请, 暖红色的嘴里望出去是半掩胸口的女子像,裸身站在水中,观者有一瞬间好似觉得看得比较明白了,他们会知道这是一个关于谬斯的展览,但不用很长时间,便会发现这个缪斯身后一道反古典、乖张的背景光,并且这个缪斯还长了一口乱牙。

艾莉森·卡兹, 《Heaty》, 布面油画,175x125cm,2017

我想起了第一次走进罗伯特·瑞曼(Robert Ryman)的个展,我阅读了手册中这个纸上铅笔的系列名,叫做《青绿色老鹰》(Eagle Turquoise),我在展厅走了一圈,目光成组地扫过这些因年代久远而泛黄的纸本,我确信地看见了这些抽象的铅笔作品是如何渐进式地、隐约地从底部透出青绿色来。一阵子后来我才知道,瑞曼总以他使用的笔或笔刷厂牌来命名他的画作,我看到的画,既不发青色,也无关老鹰,取的是美国一知名素描铅笔厂牌的名字。我仔细回想那天眼见的青绿色究竟从何而来,而绘画与其命名间的作用可曾如此不按牌理地坦白过。

曼·雷,《Observatory Time --The Lovers." (Lee Miller´s lips)》,1932

艾莉森·卡兹,《 Phil Lips》, 布面油画、丙烯,90x180cm,2018

在卡兹接下来的展览中,各种非典型的缪斯反覆地出现:画廊中与第一张缪斯最远的斜对角,是另一张结构相似张开的口,裡面是曼雷(Man Ray)描绘的他情人的红唇,1949年在洛杉矶展出时的样子。另一对细薄的嘴唇,漂浮在一个金色城市的之上,上唇有和顶上蓝天一个颜色,嘴角像一只鸥鸟的翅膀一样以微妙的角度落下,下唇被渲染成金黄色,轻轻拖住了上唇,这幅画以卡兹的先生的唇命名《Phil Lips》。

画廊正中间的墙上一侧挂的是一个男子正面对象观众,却以手掌遮挡著半边脸的肖像,一被拒绝被观看的肢体语言,薄薄紧闭的嘴唇看着熟悉并且严肃,他穿的却是一件过度显眼并且悉心费工描绘的套头毛衣, 这是缪斯的共识还是拒绝合作?

艾莉森·卡兹,“短火缪斯”展览现场,天线空间,上海

在展览过程中,配合阅读著卡兹认为在其实践中极其重要的「命名」方法,很快地会发现几个文字游戏的模式,如谐音(《 Katz Outta The Bag》)、双关甚或俚语(《Cabbage Cock》)等,但其规则是变换的,并且需与其绘画图像同事被越图才能成立。

黑蒙‧胡塞(Raymond Roussel,1877-1933)在《我如何写我的书(Comment j'ai écrit certains de mes livres)》里解释了他1910年的作品《非洲印象(Impression d'Afrique)》,缘起于一个文字游戏:他挑选了两个字构组合极为接近但字义毫不相干的法文字「billard」(桌球台)与「pillard」(抢夺者),胡塞用这两个字造了两个几乎完全一样的句子,但因为两个字有一个字母的微小之差(甚至,p和b于造型上只是彼此镜像的而已),让两个句子里的其他每一个字都产生了不同的意思:

一个成了「在老旧的撞球桌边上写下的白字。」

另一个则是「一个白人邮寄给老盗贼集团的信。」

胡塞写道,《非洲印象》这整本小说仅仅是第一个句子如何在抵达第二个句子前拉扯出来的故事而已。这一解释,简直更将整本小说,加速塌陷在一个更加难以解释的情境之中。

艾莉森·卡兹,《pb》, 布面油画、丙烯、沙, 240x190cm,2018

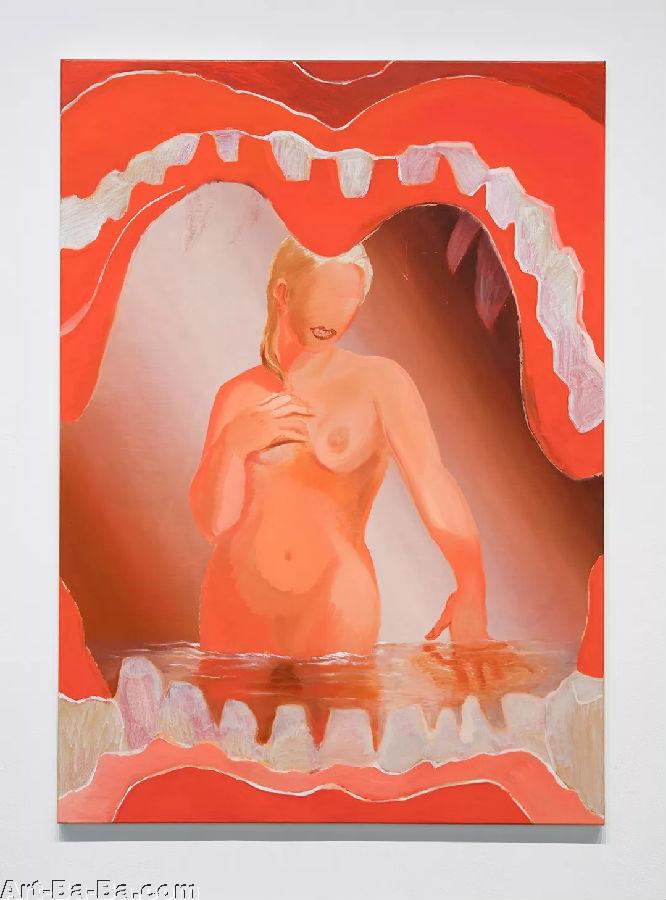

卡兹展览的主墙另一侧展的正是这一幅名为《pb》的作品,这是一张画中画,画的是卡兹的一件旧作在展厅中展示时的情景,正面的原作,和画中地板的倒影平等地分享了整个画面,画里再一次地,一个传统理解的缪斯—一位金发裸女侧躺在地上,怀中躺着的却是一只不成比例的绒毛花兔,而背景的花窗,是卡兹的先生Philip名字的第一个字母P的大写图像造型。卡兹的文字游戏有时是如此,像p与b一般,全然图像式的镜射结果,p作为一个失效的字母孤儿独立存在,中性地在画中几乎只能给出装饰作用,又或着,在整个展览观看者的延伸阅读中,必须透过其他件作品中的相似动机(Motif)重新拼写自己的身份。

艾莉森·卡兹,《JMW》,亚麻布面油画、丙烯、沙,175x125cm,2018

从画卡兹的先生Philip《Muse with a short fuse (PC for PP)》,到签写Philip的名(《pb》和《Bowery (Immaculate Conception) 》),再到签写他人的名-《JMW》里,苍白的两只大理石脚掌被以盈充雕塑体量的方式描绘,雕塑旁,有画家James McNeill Whistler(1834-1903)几个不同时期的签名临摹,这些签名在英文草体书写的钢笔线条与跳舞的精灵、展翅的昆虫造型间之间摆荡,时而像文字,时而欲变体为图像,如同这个展览可能被阅读的途径,时而是口语的、时而是图案的 ; 艺术史里与现在式中的艺术家们( JMW、曼·雷、卡兹本身…)和他们的缪斯(其描绘对象物)在展览中被多次调换主客,每当几乎要妥协于我们熟悉的图像组构逻辑时,它又给出一个Punchline,这个Punchline可能是一个双关语(Pun)的图像化,也或许只是一只高丽菜组成的大公鸡,鸡脚上贴满了一粒粒的现成米粒的那一种现实。

艾莉森·卡兹,《Cabbage Cock》,布面油画、丙烯、沙、米,125x175cm,2016-2018

口语语言的结构推动着卡兹的绘画实践与题材猎捕,直至她的图像完成时,它们透过展览结构、命名和观者阅读的意图有了行动力。如同英语中特有的双重否定,这个在现代英语中已经被归类为文法演进错误的用法,持续在各种场合中被拾起。

如果再现一图像是徒劳,而标题或幽默感也未曾被完全翻译,卡兹的绘画是否像一个双重、甚至多重否定,在迂回的叠加、打捞与重复地表达与描绘中,传送一个从语言系统而来,却局部功能失常、图像逻辑里亦未曾见过的言说方式。

图片致谢天线空间