来源:ARTSHARD艺术碎片

我 的 战 士;我 的 绫 波 丽

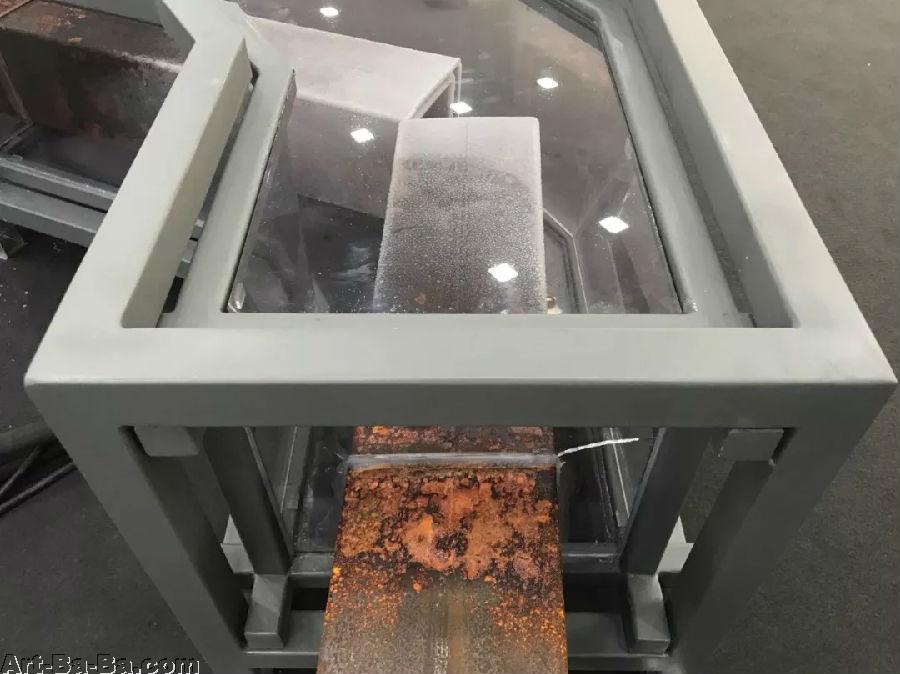

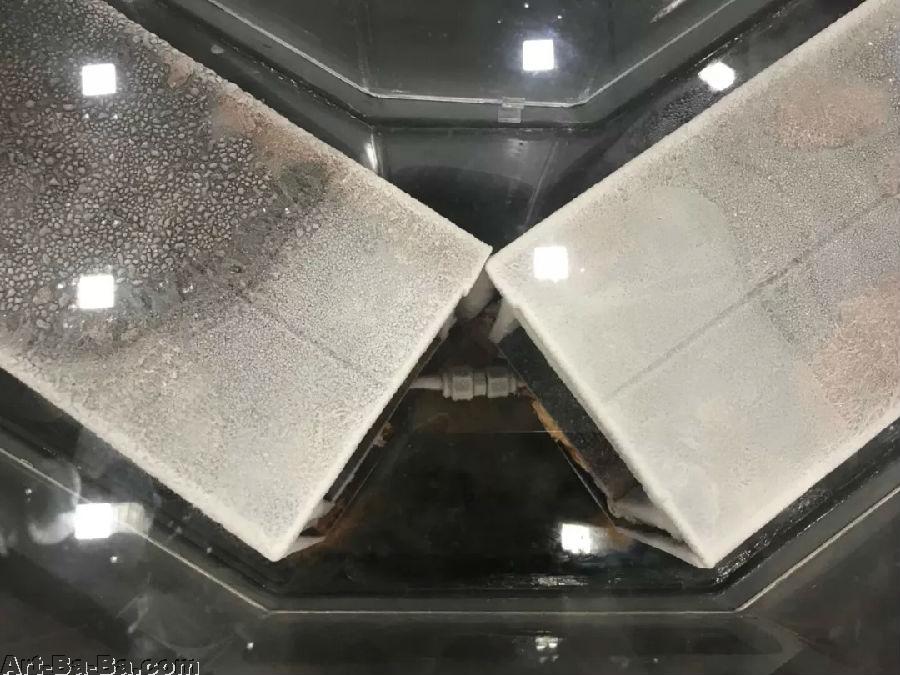

艺术家何岸与日立中央空调跨界合作的2018艺术深圳公共项目《零号机》,是由废弃的铁管、亚克力水箱折叠和堆砌而成。艺术家何岸利用制温设备使原本毫无生命体征的庞然大物赋予了温度,冷和热都带有人类投射的情绪,试图让作品和观者之间产生凝视和情感。在此,我们推出何岸从制作、实验《零号机》,到展览现场安装呈现的完整视频,同时在其中安置了一条艺术家始终探索的 “冷暖 ”共存的空间暗线。

《 零 号 机 》

——我的战士;我的绫波丽

艺术家何岸说:

《零号机》的年龄状态

实际上,起《零号机》这个名字主要是向别人宣誓我这个年龄的一个状态和边界。在我们成长的过程中,《二十一世纪福音战士》、《阿童木》这些动画带给我们的震撼是非常大的。你无法相信在《二十一世纪福音战士》中,一个机器跟它的驾驶员之间的那种情感,这种情感实际上是有性欲的。

零号机,它整个是按照《圣经》来走的,所以这也是西方的一个叙事原则。西方的叙事只有几大原则,那天我还跟宋轶在谈。说到西方再怎么前卫,它的线性关系是有的。一个是《圣经》,比方说威廉·福克纳的《喧哗与骚动》,它整个是按照《圣经》来的。包括詹姆斯·乔伊斯,我们想解读他。他的《尤利西斯》是按照《圣经》加古希腊的一个神话的脉络做为核心,再把它打散了。它像把刀一样,慢慢地去解剖它。

何岸《零号机》,制冷设备、钢材、铜粉、树脂,650 x 200 x 54cm,2018

《二十一世纪福音战士》带给我的一个思维状态,非常吃惊。我从来没想到过绫波丽坐在这个机器的身体里去操作它,然后这个机器会有它生物体的一部分。只要绫波丽一坐进去,机器就知道是她,她和它的关系很复杂,有很多暗线在里面。当时零号机对我的刺激太大了,原来看的那些书全部被颠覆了,你就无法相信嘛。而这个零号机就是初始的机器,后来它还有一号、二号、三号,但是为什么叫它零号,是归来的意思——出发还要归来,所以在解决地球上的最后那一刻的时候,是让零号机来解决的。但它特别暴戮,它只服从于绫波丽。这整个的关系就相当于我的《少年维特的烦恼》,只不过我看不进去《少年维特的烦恼》这本书,因为它说的东西都很古典,它投射到女性身上的那种方式和零号机不太一样,它跟本人建立的思维点的、线性的关系不同,所以我一直记着零号机。

《零号机》,2017,铁、亚克力、制冷系统、不锈钢、烤漆,139 x 202 x 46 cm 图片来源:没顶画廊

《 “零”号机》,当代唐人艺术中心“亚美尼亚”展览现场

这不是说刚刚才有创作《零号机》的想法,一直在想“怎样去做它”,但一直没有能力。所以到了没顶画廊展览的时候,觉得可以把它合在一块;在展览“亚美尼亚”也做了一个《零号机》;这一次我再推进一步。它确确实实是关于我对性欲、摧残、失败感这些所有综合体的理解。

何岸《零号机》,制冷设备、钢材、铜粉、树脂,650 x 200 x 54cm,2018

情感的投射

对于我们来说,阿甘本说的政治生命,这个性欲就不太一样了,它变成了很多的符号和象征物。那对于艺术家来说你怎样去解剖这条线?我关心的并不是他承载了对国家和制度的要求,更关心的是肉体对于生命本身,它到底是怎样的存在状态,在他死亡之前。

实际上,艺术一辈子围绕的就是造型和点线面。我们回到雕塑或者装置的意义上,你经常会面对这个问题。那么,面对最新的《零号机》作品,我想解决的是线上面的情感方面的问题,它的情感有好多种,不管是喜怒哀乐、我们的温度,还是它发冷或者发热,实际上在人为的投射过程中,带有一种跟人相似的情感,这是我个人对这件作品本身的想法。

何岸《零号机》,制冷设备、钢材、铜粉、树脂,650 x 200 x 54cm,2018

我的“空间”

——《零号机》、《亚美尼亚》、《加拉加斯》、《一万光年》

任何东西有转折都会有空间。当一条线发生弯曲或折叠的时候,它的空间感就有了,我们说的极少主义概念也是这样。极少主义的概念就是一个平面,出现了一条弯曲的线,线里和线外所控制的范围,以及带来的语言感是不一样的。那么《零号机》就是靠这条线来表达对空间的控制:折一下、把它切断,你把它置放在哪,它的角度和叠压关系,而且加之冰冻的感觉,会产生一种比较丰富的语言感。我希望它跟原来的方式不一样。如果这件《零号机》是纯粹的发冷或发热的一条线,它有可能就是一种功能性的展示。但是我把它折断以后,通过冰棺的形式再重新放置,那么它的所指性会更大。这是一个抽象的空间概念。

何岸《零号机》,制冷设备、钢材、铜粉、树脂,650 x 200 x 54cm,2018

《亚美尼亚》,当代唐人艺术中心“亚美尼亚”展览现场

《亚美尼亚》是我看阿巴斯关于透视的书得来一个地平线上的置放物,他们提示了透视的渊源。对于艺术家来说很简单,比如你是怎么理解透视的?你是怎么理解“线”这个词的?你是怎么理解空间的,甚至你是怎么理解性欲的?并且最终怎样把它变成作品。

在当代唐人艺术中心(第二空间)的展览“灵光化合物”中展出的《加拉加斯》(2017)和《一万光年》(2017),实际上是我在俸伯艺术区住的时候,晚上看星空的瞬间得来的。那个时候我正好在上网,看到微博上在介绍全球的几大贫民窟之一,加拉加斯。然后半夜出来散步,抬头看到夏夜星空有流星划过。立刻就感到巨大的震颤,咣一下子,真的像灵光一样。当时就在想,如果在加拉加斯贫民窟,有一个孩子突然望着星空,有一道流星划过。但他不知道,这个流星就是那个宇航员即将往地球坠毁的那一颗流星。而想想这种关系是很刺激的,那种难过不仅仅是生理上的难过。

《加拉加斯》(局部),装置,2017

何岸《一万光年》,铝板、铅,140cm×200cm×3,2017。三块铝板中刻画了宇航员和陨石的形象。

这个孩子的希望是寄于此流星(他在贫民窟里看到了夜空的流星,这种感觉是非常具有希望的)。但他不并知道这个流星是人类自己的宇宙飞船因为操作失误正坠向地球,已经穿过大气层,上面的生命体即将面对着死亡,所以整个作品的关系是这么来的。虽然作品还没有做透,但这是整个故事的概念。

这都是一些碎片的资料。这个宇航员是以前苏联的,在他上去之前,所有人都知道他要死,只有他不知道。但是很多人很容易把它解读成一个单纯的政治暴力和一个独裁国家的事件。我觉得这只是第一层解释,而作为艺术家的解释还会不一样。因为宇宙飞船在滑向地球的过程中,滑出来的轨迹,有可能真的会被一个贫民窟的孩子所看到,反而轨迹的光芒是这个孩子对未来的希望。我觉得这种关系拉扯出来的空间感是很不一样的。这就是我的空间——我在俸伯这一刻所想到的空间。我觉得这就是你看那么多建筑,所带来的一定要不一样的感觉,也就是:你是如何理解每天所接触到的空间的语言。有一段时间,我真的不知道做什么,我必须去找,去等待,等待那一刻的发生。但在这之前,你必须要在自己的脑海里搭建这个空间语言,否则你很难。

何岸《零号机》,制冷设备、钢材、铜粉、树脂,650 x 200 x 54cm,2018

寻找语言

每个艺术家的创作方式都不同。有的艺术是纯文本性质的,像早期的概念主义艺术就必须要有一个大的纯文本的东西,把作品的语言关系带出来。但是到了今天,我们要更难一些,因为早期的这些方式都被别人用过了,所以艺术家在选择自己的作品语言时,就会变得更加痛苦。个人只能采用自己相对敏感的一部分,比如对语言和文字的把握。我必须得靠一种文字把自己带入到一个情绪或氛围里面,再去找这个语言。

自己经常会借鉴一些关系,有时候这种关系可能是一本书所带来的。有时一本书看到一半,忽然感觉这个语言要找到了,我就不能再往下看了,马上把书合上,吓坏了,真的。就开始顺着另外一个思路再去找。现在找一种新的语言形式或语言感,特别不容易。作品做的顺了也不行,做钝了也不行,它有一种涩的状态是最好的。

《加拉加斯》,2017,铁板、钢、水泥,尺寸可变

对空间语言的错位嫁接

有的时候,材料之间很实的感觉到底是不是你所需要的?比如说作品《加拉加斯》,它主要是水泥与水泥之间缝隙带来的审美观,我得考虑如何去经营这个缝隙,必须要告诉别人这个感觉。实际上,有的时候说白了它都挺简单的,没那么复杂,但它呈现出来的状态和语言感是很复杂的。

如果艺术家想让材料变得陌生化,实际上方法并不多。自从克洛德·列维-斯特劳斯说了拼贴语言碎片之后,我们基本上都在做这种拼贴和错位的东西。但有的时候,你也不能错得太狠,否则会变得太简单。它看似循规蹈矩,但实际上里面是很错位的感觉。我觉得语言上的错位和嫁接是每个艺术家应该必备的。

此项目特别鸣谢日立中央空调 & HdM画廊的支持

图片资料来源于艺术家、没顶画廊、HdM画廊、当代唐人艺术中心、三远当代艺术中心