来源:艺术世界杂志

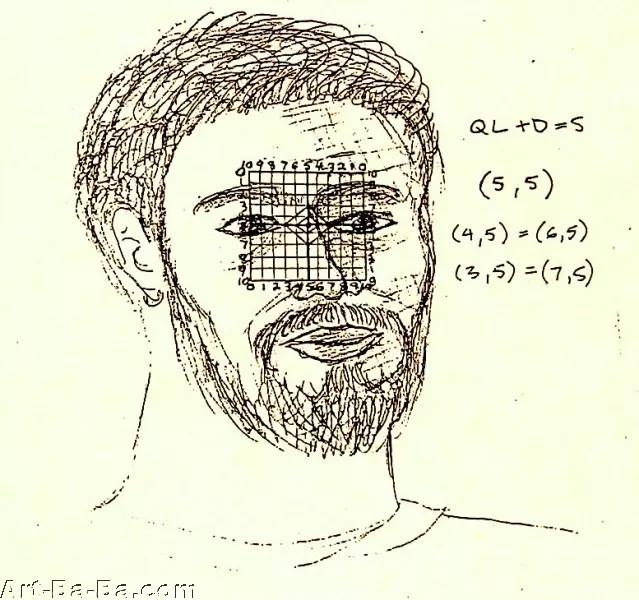

加布里埃尔·米切尔,《与方格的自画像》(Gabriel Mitchell,Self-Portrait with Grid),图片来自网络

楚岩|编译、文

一. 汉尼拔、威尔与 FBI

美剧《汉尼拔》中,FBI 的特别调查顾问威尔用移情法进行破案,犯罪现场的蛛丝马迹、游离的声息,使他如同置身于作案者的处境,从而找到犯罪的动机,包括罪犯的情感、心理,从而还原作案经过。剧中,他的移情能力近乎神秘。也因为这种超常能力,威尔时常迷乱而不稳定。

食人魔汉尼拔有着对理性近乎疯狂的控制力,他渐渐成为威尔的朋友兼心理医生,而事实上,从一开始只有他自己才知道两人间侦探与罪犯的关系。在威尔的精神状态严重不稳定期间,汉尼拔建议他去医院进行脑部扫描,发现威尔脑内的炎症,但是,汉尼拔暗中嘱咐医生隐瞒了这一情况,这也成了他控制威尔的一个重要环节。他对威尔说,他很好,没有任何问题。这意味着威尔本人和FBI将更加质疑威尔出现的问题是心理上的,或者是更为难以解释的。因为没有可见的生理症状能够解释他的精神状态和行为出现的紊乱。

威尔是一个夜游患者并伴有躁郁,这样的精神状态也将他推向危险的境地——他是否能为FBI 所用?他与罪犯、杀手相共情的能力,他的诡异行为与案发间的可疑关系,导致 FBI 怀疑“罪恶”是否也是威尔自身的人格部分而致使威尔成为嫌疑人。

二.“醉汉知道夏天见到飞雪是不对的”

在加布里埃尔·米切尔(Gabriel Mitchell)的网页上1,有一段名为《再访荒芜街区》(Desolation Row Revisited)的音乐视频,其中有句歌词是“醉汉知道夏天见到飞雪是不对的”(The alcoholics know it's wrong in the summer to see snow),仿佛一个在理性和幻觉中挣扎之人的无奈自白。

加布里埃尔是电影制作人,在大学一年级时,有一天他打电话给父亲,说他体验到了上天的启示,他唯一走向真理的路径是放弃所有去流浪。父亲建议他可以参加学校的相关工作,但是加布里埃尔非常肯定,他说这条唯一的路是变成流浪者中的一员,他已经把冬天的衣服给了流浪汉,用买书的钱带华盛顿广场上的乞丐去吃饭。

两年后,加布里埃尔被诊断为精神分裂症。他为抑郁、幻觉所困扰,有时愤怒自毁,有时写诗或是天马行空地画着象形文字式的图画。漫长的二十年后,奇迹发生,加布里埃尔重生了。他对父亲说:“人们说我满脑子混乱的想法,可是我已经没有一点想法了。我感觉像生活在水底。”这时的加布里埃尔刚注射完镇静剂。虽然加布里埃尔出院了,医生仍建议他不要和家人住在一起,而是搬到亨博尔特公园的一家医护所里,和患有精神疾病或者正在戒瘾的社区居民生活在一起,和街头黑帮、酗酒者、卖淫者一起生活起居。渐渐地,一边靠治疗,一边通过和其他患者一起工作交友,加布里埃尔走出了自己的迷宫。

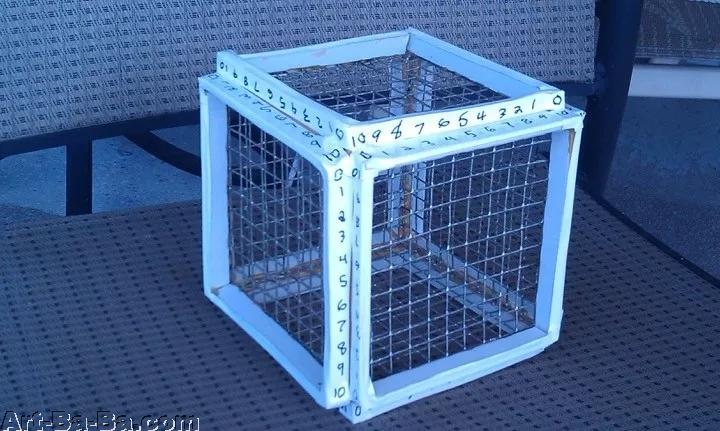

后来加布里埃尔甚至开始正常工作,独立生活,并且在艺术上产出不断,尤其是在电影制作上。他写了异想式的剧本,并有完整的故事板,创作诗歌和连环画小说,并且基于推想式宇宙论(speculative cosmology)做立体方格雕塑(cubic grid sculpture)。他也慢慢脱离精神健康社区,开始结交芝加哥的艺术家。2011 年加布里埃尔返回哥伦比亚大学,开始学习纪录片电影制作。

即使这样,加布里埃尔仍然不断回顾过去。他一直在理性和混乱间挣扎,在电影《光的简史》(A Brief History of Light)中他将那段黑暗日子以自传式的反思和叙事性的哲学史结合在一起。

三. 疯癫、知识与权力

在和精神分裂症斗争了二十年后,加布里埃尔不幸离世,他极可能因无法忍受的幻听而从高楼纵身。他的父亲W.J.T.米切尔(以下简称米切尔)记录了这二十多年2。米切尔是芝加哥大学的艺术史教授,受儿子加布里埃尔的启发,他写了一篇关于疯癫与视觉性之间复杂关系的论文。在这篇《方法、疯癫与蒙太奇》的文章里,米切尔尤其结合了在这个时代由于图像资源、搜索、储存处理等科技的发展,以及文化、政治的因素,“观看疯癫”(seeing madness)在不同领域的存在和症状3。米切尔暗示在我们这个时代,图像的疯癫性就在我们周围,比如密集排列的冰箱贴、谷歌图像搜索、图像库、无数自拍等等。米切尔也注意到卡尔斯鲁厄艺术媒体中心(ZKM)的装置作品 《T-Visionarium》与加布里埃尔的电影《疯狂的谈话》中共同的晕眩感。ZKM 采取环形结构的屏幕同时显示多个网络实时节目,将观众环绕,同时用图像涡流表达观众面对众多图像和信息的晕眩感。而在视觉或者说感官体验背后,《T-Visionarium》和《疯狂的谈话》具有相似的认知渴望和心理感受。

从晕眩感出发,米切尔谈到《疯狂的谈话》反映了“与精神分裂症相关的感官错乱和观念混乱以及理性的治疗方法之间的关系”(W.J.T.米切尔),又进一步探讨存在于学科的知识形式中方法与疯癫之间的辩证关系。这种疯癫表现为“恋像癖”,也就是“试图为某一事件、情形、知识主体创造一个完整的元图像(metapicture)”,是一种“观看疯癫”(seeing madness)的形式,与窥视狂、窥阴癖或全面监控等症状密切相关(W.J.T.米切尔)。

“观看疯癫”不仅仅是视觉上的,它也是认知层面、知识系统以及权力系统的症状。米切尔提到了瓦尔堡(1866―1929)的《记忆女神图集》(Atlas Mnémosyne),以及列夫·马诺维奇(Lev Manovich)的“自拍城”项目(Selfcity),这个项目获得了“推特数据奖金”,用以研究上百万的“自拍”,作为衡量一些美国城市的相对幸福指数的依据(W.J.T.米切尔)。另一方面,米切尔还论述了情报机构、监控机器,在面对海量图片信息时如何以相应的方法对视觉资料数据库进行处理。

顺着米切尔的思路,社交工具上无间断更新的信息、文章、图片、音乐,以及持续或间歇的刷屏浏览,都是“恋像癖”症状,随着时间的延长,持续更新中的图像、文字、信息形成图集,由碎片拼成不同人、不同群体、领域的形象,但可能远不是真相。米切尔也提到另一点,遗漏的那一部分。而那一部分的发觉与直觉、“疯癫”的关系仍然很大。米切尔以犯罪剧中风格化的贴满图片的墙壁为例,墙壁上满满的张贴着嫌犯照片、犯罪现场照片等等,包括他/她的社会、家庭结构,然而线索可能在遗漏的那一部分。米切尔以《国土安全》中一位患有精神两级错乱症的女性联邦调查员为例,她正是在张贴墙上发现时间线上的空缺,而以此找到了恐怖分子的撤退线索。但是正由于她的精神状态的不稳定,她的发现被嘲讽忽略,直到另一个调查员依靠直觉发现同样的线索和结论。

四. 谁在面对疯癫?谁在排列矩阵?

米切尔提到电影《记忆碎片》的主角莱尼带着复仇的信念和失忆症的精神疾病,而只能通过大量使用图形、记录包括纹身来获得准确信息。米切尔把莱尼的行为看作“理性调查和精神病症状的复杂混合”(W.J.T.米切尔)。

美剧《汉尼拔》中威尔的处境与此雷同,而不同的是,威尔的精神问题是未被确诊的,而且他的“疯癫”更加具有社会复杂性,他身上“理性调查与精神病症状的混合”对于威尔本人,对于汉尼拔以及 FBI,所面临的情形和处理方法都不一样。剧中威尔与 FBI、与汉尼拔虽然都有着亦敌亦友的关系,但有所不同:他的疯癫同时被 FBI 运用和检视;而对于汉尼拔,起初他因为“嫌犯-侦探”的关系而栽赃威尔,而到了后来又为威尔洗脱罪名,栽赃也好、洗脱罪名也好,重要的环节就是如何向 FBI 暗示、引导对威尔精神状态的结论。通过汉尼拔,我们发现,疯癫是可以被捏造、误导和操控的,尤其是当有了一个智性、情感以外的目的。而到了后面的剧情中,两人逐渐生发情感,虽然美剧中很晚才明确这一点,而在原剧本《红龙》的独白与对话中则明确地表达了他们间存在着“相同星象”般的情感。而他们的情感中,“精神”也是最重要的化学剂。

对于令人晕眩的巨量图集,在试图搜集所有图像而获得“完整”数据的背后,是对图像、信息的热衷和渴望,为了达到一个完整的元图像,也在数量上在获取信息的密集度、速度上的渴望,产生人们将不同图像、信息进行共时、并置地拼接、排列的方式。而无论我们搜集的数据多么不完整而有所遗漏,共时性本身可能正是疯癫与理性间辩证关系的症结,也是使得两者间的灰色区域清晰起来的一种可能的途径。而遗漏的另一方面,不仅仅显现的是“完整的元图像”数据库本身的残缺性,还涉及到米切尔提到的这些阵列排列方式——图像共时,同时出现的偶然性,以及始终暗含其中的 “阐释的可能性”(W.J.T.米切尔)。也许,同样值得我们注意的是,搜集建立“元图像”并进行阵列排列这样的方法本身是否存在缺陷?方法与疯癫如何才能相融、同质,它们中间的介质是什么?在知识或权力系统中,对其运用的主体是谁,是谁在搜集、排列这个图像矩阵,他们的目的是什么?

颜磊,《空想装置》,2016/17,80台显示器、5台电脑、1台路由器、1台服务器、定制软件、钢、电脑接线若干,3485mmx4806mm,新时线媒体艺术中心(CAC)“术问:乔恩·凯斯勒&颜磊”及“三个屋子:此刻的边际”展览现场图,cy摄

五. 佯装的疯癫还是醉汉的迷乱?

在惊悚片《昆池岩》中,一群年轻人前往被弃的精神病院昆池岩,那里一直传闻着灵异故事。他们将信将疑地前去寻求刺激,并且还将对外直播这场探险。事情就变得复杂了,有人暗自想人为制造“灵异”现象来增加收视率大发其财,这一组织者离间了其中几个成员,让他们在昆池岩当场“搞鬼”,而直到后来灵异事件真正发生,被离间的成员看到朋友受害,试图解释劝阻大家继续冒险,真的灵异和人为搞鬼混杂在一起,一群人处于崩溃的边缘。而在现实世界中,同样的装神弄鬼并不少见。米切尔提到的权力机构的监控也是一种被方法操控的疯癫(W.J.T.米切尔),而当监控发展为“自我监控”(W.J.T.米切尔),则更容易在居民之间发生纷乱、相互指认,以及对自我的绑架,这和《昆池岩》中的现象几乎同质。这令我们不得不怀疑、警醒理性佯装的疯癫、制造的疯癫,而区分于醉汉的迷乱。

我们不妨从加布里埃尔的作品来探索后者。他的作品有一种令人轻度紧张和兴奋的特质。《疯狂的谈话》将心理医生、精神疾病患者、流浪汉的谈话记录,和其他电影素材以及精神疾病的新闻页面等混剪而成。这种快速而非单线叙事性的风格,折射出一个非稳定状态中所见的世界的样子,虽然在视觉形式上并非如 ZKM 或是侦探图片墙一样的图像在空间上的阵列,但是实质上正是共时性的图像阵列在用蒙太奇手法进行表现,正是时间延续上的一种事件、图像的非正常性跳跃。就像布里埃尔自己所说,是一种混乱。而在片子的后半部分出现了方格(grid)元素,他说当他发现了方格,并用方格“罩”在混乱上,他发现了秩序。如果用他的另一件作品立体方格雕塑,可以更直接地看到个体如何试图去掌握真相,混乱和理性可能正因为难以分割而相互阻碍,但最终,他得到了一个具体问题的解决方法——方格理论。当有人问道为何方格能够给他带来心理上的希望时,加布里埃尔说,因为方格让他可以用一种简单的方法(用数学式的确定性)来解决复杂的问题,他说,即使是一个小孩也可以用小孩自己的方式来理解非常复杂的事情。

而值得注意的是,对于“醉汉”来说,热情和直觉在其中的存在。这样的解答语言、这样一种面对图像的方式,不是一个数据管理员的状态,也不同于用另一个系统在操控这个信息数据库。对混乱的解决或者表现本身可以给“迷乱的醉汉”带来心理、精神上的改变。更重要的是,即使“醉汉”会对自身所积累、处理的图像库可以不断更新、增减,但不会对任何他者的系统不进行智性或情感、直觉的消化而直接加以接纳。也就是说,这种醉汉式的迷乱,对外来的知识或权力系统的接纳一定是经过心理的、精神上的处理、融合或排异过程的,即使在这个过程中可能会显示出某种个体的疯癫性或衰弱性。

或者说,在类似醉汉的迷乱中,疯癫和理性是不可分割的。而当自行、短暂的进行分离时,是一个醉汉在用逻辑、理性对世界整理自我的真实幻觉。这些特质不同于机构对大图像数据库的利用。类似地,如果说马诺维奇对自拍巨量图像的研究是一回事,而作为一个项目来考察美国城市的相对幸福指数可能又是另一回事了。

加布里埃尔·米切尔,立方体模型(Gabriel Mitchell,Model for Cube),图片来自网络

加布里埃尔·米切尔,无限的方格系列之一,图片来自网络

六. 他们放弃了观察

米切尔《方法,疯癫与蒙太奇》中提到模仿图集的形式进行的艺术创作,比如格哈德·里希特(Gerhard Richter)和汉娜·达尔博芬(Hanne Darboven)的作品(W.J.T.米切尔)。我们也会发现一些作品,与其说是以图集形式创作,不如说它们形成了阵列、图集。杨振中的《背景墙》,以各类媒体的海量信息贴满外交公寓里所有的日常空间,来讨论复杂的历史语境。日本摄影师木藤富士夫拍摄了大量的公园游具,然而它们更加偏向于静态图像,而不具有蒙太奇特性。或是多频影像,比如关小的《登革热》。《登革热》中用了大量日常化、新闻性、纪实性的素材,进行图像的排列、偶然并置和接续,在这里,偶然是这些原本不相关的图像显现出的形式,而艺术家是通过选择而让这些“偶然”对已经明确的部分提出质疑,从而指向世界本身。

关小,《登革热》(视频截图),2017,3通道高清彩色有声录像,12'39'',天线空间“晴空紊流”展览现场,cy摄

我想,更为独特的例子是米罗洛夫·提奇(Miroslav Tichy)和中平卓马。提奇(1926-2011)从 1960 年代开始,无目的地游走在家乡基约夫,秘密拍摄街头、公园、公交车站、游泳池,任何一个角落,每天用完 3 筒 100 多张胶卷。更早时,提奇在布拉格艺术学院学习绘画,在 1948 年新政府接任捷克政权后,禁止艺术学院模特写生而要求学生绘画工人,提奇拒绝后离开学校,因此被强行服兵役,后来提奇被捷克当局看作不同政见者。长期折磨下提奇精神崩溃,当局将其囚禁在精神病院,对其监控、治疗。在 1970 年代提奇的画室被政府没收,另一方面也因为精神状态不稳定,他停止作画,整日游荡和摄影。这些巨量照片,无一例外地都是女人,不稳定的构图、晃动中的焦点,提奇有意无意地在洗出后的照片上用铅笔描摹、摩擦,而后又大量地随意丢放,直到后来为朋友关注并整理出这些庞大数量、同样题材、风格,但绝不千篇一律的照片。有人说,提奇在用这样的方式反监控。是吧,但这样的反,多么隐晦和离散,它不站在任何一个显眼的反对的位置,甚至找不到立场,但是却将一种系统性、形式性地语言给瓦解了。

提奇的自制相机,图片来自网络

提奇的摄影,图片来自网络

中平卓马(1938-2015)从评论摄影转而拿起照相机。1962 年中平担任日本左翼文艺思潮刊物《现代之眼》编辑,1964 年底,他喊着“时代太糟糕啦”转而开始正式摄影。后来,他在文字和摄影中多次徘徊,也是在知识、本能与直觉的分量间不断地刨挖,拿着语言和摄影与现实、也与摄影的本质多次较量,中平的评论和实践中充斥着对既有审美不断操作重复实践的质疑以及赤裸的自省,尤其是以一个摄影者的身份,不断拉锯摄影者与摄影对象间的关系线。

1971 年中平参加巴黎双年展,他开始了一个实验性摄影计划:《循环:日期、场所、行为》(Circulation: Date, Place, Events),一周内中平将周围环境、人、景、事物不加选择和任何审美判断地拍摄,尽可能地获取全部而排除“狭窄的视野”,把自己变成面对世界时的被动的“影像接受体”4。在一次焚烧自己的摄影作品包括底片的记录里,中平写道,“我只知道我大概不会再拍照了。就抵抗现实而言,知识不可能产生任何帮助,只会绑手绑脚罢了”5。很多年后,中平卓马重度酒精中毒,抢救后丧失了部分记忆,此后他不再动笔写作。在漫长的恢复期里,摄影仍然是他作息的一部分。他游荡在家的附近,几乎不假思索、也不能思索地进行拍摄,不断重复在一条熟悉、短暂却仍然谜团重重的路面上。

不管是中平还是提奇,他们都从某种意义上放弃了确凿的观察。在提奇,一方面出于捷克的政局、经济结构的变化而失去画室,另一方面在他精神状态不稳定的境况下,他无法进行作画。他抱着相机在街头游晃,某种集中的注意懈怠了,某种观察方式,不管是透视法还是现代主义绘画的解构、重组等等都被放在了一边,但仍然带着直觉和抹不去的个人倾向与周遭的情景照面。他们的拍摄量和伴随的速度,从某种程度上主动地剥除了自己作为主体、作为知识的行使者的“权力”,而让直觉出动,让融入自己和世界的某物走入,不确定但完整。

中平卓马的摄影,图片来自网络

注:

1 加布里埃尔·米切尔的个人网页网址:philmworx.com

2 关于加布里埃尔与精神疾病斗争的记录见 W.J.T.米切尔的回忆《一个艺术家的挣扎》(An Artist's Struggle),

http://www.chicagotribune.com/lifestyles/books/ct-prj-0715-gabriel-mitchell-20120717-story.html

3 这篇文章曾是第 34 届世界艺术史大会上的发言,也曾经完整地刊登在 2018年2月的《新美术》上。

4 参见张世伦的《都市、风景、图鉴:中平卓马的摄影实践》

5 参见海带岛的《中平卓马:为了摄影杀死自己,甚至是两次》

主要参考资料:

1、第二部分中关于加布里埃尔与精神疾病斗争的介绍编译节选自W.J.T.米切尔的回忆《一个艺术家的挣扎》(An Artist's Struggle)

2、《方法、疯癫与蒙太奇》这篇论文曾是 W.J.T.米切尔在第 34 届世界艺术史大会上的发言,也曾经完整地刊登在2018 年2月的《新美术》上,该篇文章主要在第三部分对该论文进行了部分概述。