来源:Artsy官方

哈里·本森(Harry Benson),《安迪·沃霍尔,纽约》(Andy Warhol, New York),1983。图片致谢 Contessa Gallery

每当要推出已故艺术大师的特展,美术馆的首要目标往往是抛出那个显而易见的问题:“为何这位艺术家放到今天的语境下依然重要?”接下来,美术馆将通过一连串的行动自行回答这个问题——声明、演讲、新闻稿和推荐语按部就班地出炉以此来为这些努力创造更多合理性。这些传播活动致力于再次挖掘艺术家的遗产,使其与时代新潮发生关联,由此把已故艺术家重新植入当下的语境。这些牵强附会的联系大多经不起推敲——毕竟只有极少数的艺术家能够超越自己所在的时代,持续对后人发挥着历久弥新的影响。

惠特尼美国艺术博物馆(Whitney Museum of American Art)的最新大展“安迪·沃霍尔:从 A 到 B 循环往复”(Andy Warhol: From A to B and Back Again)也是按照这个思路来运营的,致力于激发观众思考——沃霍尔为什么在今天依然合乎时宜。得名于沃霍尔1975年同名自传的回顾展囊括了350件作品,从1940年代末的学生时代图稿,到1980年代的宝丽来名人肖像。然而,在贯穿展览的12段目录文字中,竟没有一处提及沃霍尔罕见而切实的持久影响——上街随便抓一个对艺术没有强烈兴趣的路人,问问他知不知道安迪·沃霍尔,答案大多是肯定的。在沃霍尔之外,恐怕再没有艺术家能够如此成功地跨出艺术界、深深植入流行文化景观。

(左)安迪·沃霍尔,《超人》,1961。惠特尼美国艺术博物馆(右)安迪·沃霍尔,《杜鲁门·卡波特》(Truman Capote),1979。© 安迪·沃霍尔视觉艺术基金会/艺术家权利协会(ARS),纽约。图片致谢惠特尼美国艺术博物馆

(左)安迪·沃霍尔,《超人》,1961。惠特尼美国艺术博物馆(右)安迪·沃霍尔,《杜鲁门·卡波特》(Truman Capote),1979。© 安迪·沃霍尔视觉艺术基金会/艺术家权利协会(ARS),纽约。图片致谢惠特尼美国艺术博物馆

如果只强调沃霍尔在流行文化中的无处不在,未免略粗枝大条、不够学术气。策展人选取的作品十足全面,但其实并不用费那么大的劲儿——单凭沃霍尔的名气,已经能赚足眼球了。沃霍尔如何达到了今天的地位?惠特尼博物馆策划的回顾展对这个问题作出了解答,这也是本场回顾展的重要成就。

沃霍尔在美国最近的一次大型个展是纽约 MoMA 在1989年举办的回顾展,年代久远得有些惊人,惠特尼今年的动作显得很及时。展览的绝大部分在惠特尼的五楼呈现,动线随着年代的更迭行进,首部分却出现了不和谐的“小撇步”——头几个展厅并没有放置沃霍尔年代最早的作品,而陈列着他最著名的作品,包括1962年的金宝汤罐头以及1969年的《布里洛盒子》(Brillo Boxes),后者再现了1964的原版布展。或许,这些不符合编年顺序的插曲是策展人故意为之——以沃霍尔那些最广为熟知的作品开启展览,正是万无一失的做法。

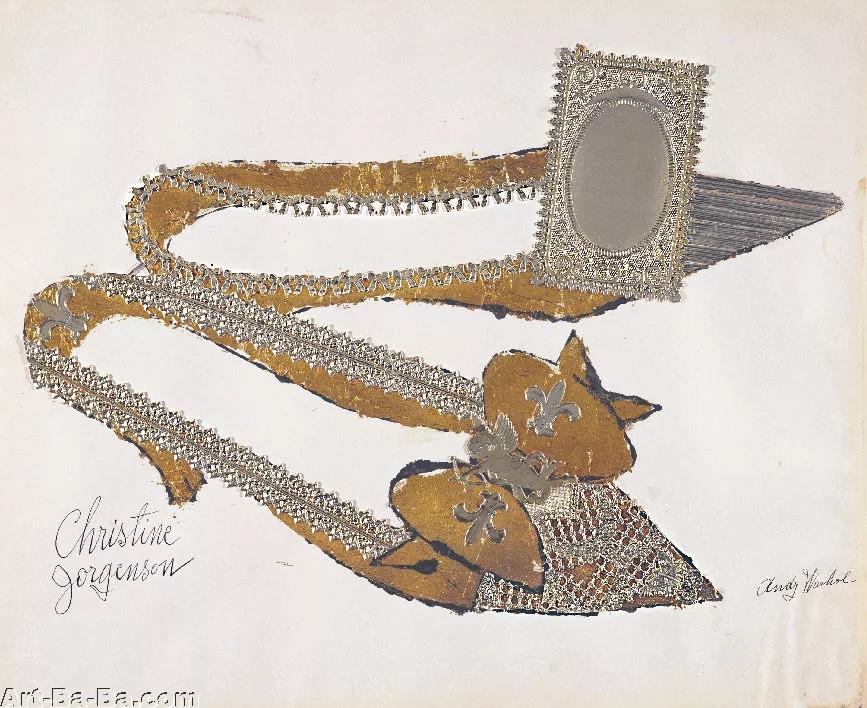

在这些爆款名作之后,展览回溯至1950年代沃霍尔作为插画家和设计师时期的商业作品。当时,沃霍尔的客户囊括女鞋品牌(I. Miller & Sons)、时装杂志《Glamour》以及 Bonwit Teller 百货商店,其平面作品的涉猎范围从大众传媒到医药产业不等。该单元呈现的展品至关重要,它们展示着沃霍尔的尝试和跌撞——正是在这一时期,艺术家在商业环境中发掘了通往高雅艺术的门道。该单元中,一个以金属箔片和墨水为媒材的纸本拼贴系列相当惊艳,这个描绘着各式女鞋的系列于1956年完成,同年在纽约的 Bodley 画廊展出。每双女鞋都是一位时尚或社会名流的写照,所谓的“生活之乐”(joie de vivre)跃然纸上。

安迪·沃霍尔,《克里斯廷·乔根森》(Christine Jorgenson),1956。© 安迪·沃霍尔视觉艺术基金会/艺术家权利协会(ARS),纽约。图片致谢惠特尼美国艺术博物馆

相比之下,《国家的噩梦》(The Nation’s Nightmare, 1951)则呈现出阴郁的基调。这幅图画由哥伦比亚广播公司委任创作,为一档讨论美国药品滥用问题的广播节目定制;当时,图画在《纽约时报》发表,为广播打广告。画中的年轻男人面孔背向观众,往胳膊里注射海洛因,整个人看起来焦虑、鬼祟。创作时,沃霍尔先在白纸上绘出线稿,随后用墨水沿着线稿进行涂染,生成一幅镜像图案——这种技法后来成了沃霍尔的常用操作。

跟其他从零售产业起步的艺术家有所相似,沃霍尔也受到不少融合技法、商业和创意的多种“哲学”的洗礼。不管是邀请陈列师在店铺中展示瓷器,还是雇佣插画师为杂志绘制皮鞋广告,各种营销活动的收效都将被仔细记录并分析。艺术和商业的依存关系理所当然是平面设计师或广告艺术家的习惯性关注点。推广产品时,品牌只有一瞬间的机会去吸引消费者的注意(这也是打折条幅通常都为红色的原因所在),视觉、颜色、照准线以及鼓动性文案都是重要决定因素。

安迪·沃霍尔,《大电椅》(Big Electric Chair),1967—1968。© 安迪·沃霍尔视觉艺术基金会/艺术家权利协会(ARS),纽约。图片致谢惠特尼美国艺术博物馆

零售产业的终极目标是建立品牌认知度并增加销量。沃霍尔很快便熟练掌握了其中规则,不断打磨自己的技术,为往后的创作奠定了基础。来自零售产业的影响在艺术家后来的艺术事业中有着奇妙的体现,比方说:一个模子造出的量产商品,必须搭配强调满足个性化需求的话语,才能抵消重复感。举一反三,不妨想想沃霍尔在1960年代初创作的丝网印刷系列——在不断重复的图像中,每一幅却都注入了微小的变奏。量产商品宣传推广的另一项准则就是要在视觉展示中实现平衡,营造出井然有序、平静和愉悦的氛围:当装饰性物品以3或者3的倍数呈现——不管是玻璃器皿、室内摆设,还是装点展厅墙壁——总能实现最优效果。本次展览中的《三个猫王》【Triple Elvis (Ferus Type),1963】不失为这一准则的最佳体现。沃霍尔在自己整个艺术生涯中都不断运用着类似的策略。

安迪·沃霍尔,《毛》(Mao),1972。惠特尼美国艺术博物馆

安迪·沃霍尔,《一只脚和美元钞票》(Foot with Dollar Bills),1955—1957。© 安迪·沃霍尔视觉艺术基金会/艺术家权利协会(ARS),纽约。图片致谢惠特尼美国艺术博物馆

展览第一部分聚焦于沃霍尔的早年技法,其中有不少在后期被沃霍尔反复运用;当然,当中也不乏被沃霍尔抛弃了的技术。《超人》(Superman,1961)描绘着一个大力吹气、试图扑灭森林大火的英雄形象,连环画式样的作品很难不让人联想起罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)。《超人》也能被解读成一场大型口交,抑或是一位男性同性恋艺术家对抽象表现主义的嘲讽,弥漫着异性恋霸权和大男子主义倾向的抽象表现主义在当时还是市场的主宰。展品中的两幅汽水瓶绘画——《可口可乐 [2]》(1961)和《可口可乐 [3]》(1962)像是一组视觉测验:前者传达出一种出自艺术家之手的绘画性,后者则是更为圆滑省力的形象。

在展览随后的部分中,观众将看到的,绝非沃霍尔作为艺术家自然而然走向成熟的过程,而是他不断做出决定的过程。一系列的精心经营协助沃霍尔实现了个人生活和艺术事业上互为关联的野心:普适性、平易近人、成功和名望,最终甚至成为了神话。沃霍尔深知,借助艺术创作与个人品牌,他能将自己的作品商品化,消解私人与公共、包容与排外、精英主义与平等主义之间的隔阂。战后数年,沃霍尔迅速而广泛地调配着工业商品和美国梦的附属产物,将它们从光鲜亮丽的好莱坞抽离,转化成寻常街巷上的变异、死亡和灾难。为了保证出品效率,沃霍尔对艺术创作进行了机械化升级。从日用杂货到报纸配图,美国平常生活中的符号统统被沃霍尔纳入了素材库。通过对这些符号的复制,艺术家把它们抬上神坛的同时也使它们变得一文不名。

(左)安迪·沃霍尔,《可口可乐 [3]》,1962。© 安迪·沃霍尔视觉艺术基金会/艺术家权利协会(ARS),纽约。图片致谢惠特尼美国艺术博物馆(右)安迪·沃霍尔,《可口可乐 [2]》,1961。© 安迪·沃霍尔视觉艺术基金会/艺术家权利协会(ARS),纽约。图片致谢惠特尼美国艺术博物馆

创作于1962年的《前后对比 [4]》(Before and After [4])是该单元最后一幅工业化风格手绘作品,作品源于一则鼻整形手术广告,展现着一个女人手术前后的侧脸对比(当时,沃霍尔自己也刚刚做完了鼻整形)。同在1962年,沃霍尔转向了丝网印刷,这一媒材日后成了他的独树一帜的个人特色。沃霍尔丝网印刷作品的主题既涵盖玛丽莲·梦露、伊丽莎白·泰勒以及达芬奇的《蒙娜丽莎》(1503—19)等美人儿,也有恐怖血腥的自杀者、车祸现场、电椅。在沃霍尔的众多丝网印刷作品中,一幅稍显低调、鲜为人知的作品《人群》(Crowd,1963)入选了展览。作品来源于美国合众社1955年的一张照片,影像中有约50万人聚集在圣彼得广场上,等待教宗皮乌斯十二世在复活节当日的现身。人群面对镜头,其中还有不少目光直线投来。沃霍尔选中了这幅凝聚着渴望眼神的图像,让人不禁怀疑,他在多大程度上将自己代入了其中?

《人群》让人惊叹,其中原因在于,它竟然是展览中唯一描绘着人群的静态作品——鉴于沃霍尔如此迷恋大众传媒、如此渴望触及广泛民众(他的艺术实践甚至触及电视,曾在1980年代中期于 MTV 频道推出个人节目“安迪·沃霍尔的十五分钟”)。这件中等尺幅的作品跟其余描绘单一人物的巨幅丝网印刷画形成强烈的对比,或许也从侧面印证了沃霍尔将自己神圣化、正典化的欲望和冲动。

安迪·沃霍尔,《玛丽莲二联画》(Marilyn Diptych),1962。惠特尼美国艺术博物馆

沃霍尔的经典之作分布在展览的各个角落,其中包括:1964年的“通缉犯”(Most Wanted Men)系列,充满整间展厅的《奶牛壁纸 [粉拼黄]》【Cow Wallpaper(Pink on Yellow),1966】,描绘中国领导人的《毛泽东》(Mao Tse-Tung,1972),两件出品于1984年的大尺幅《洛夏墨迹测试》(Rorschach);以及一幅鲜亮的绿色《自画像》(Self-Portrait,1986)。然而,展览中最引人注目的还是那些稍显陌生的沃霍尔作品。《聚酯薄膜和树脂玻璃结构》(Mylar and Plexiglas Construction,约 1970)由一个透明的树脂玻璃支架和三个从下往上体积逐渐递减的盒子组合而成,装置中放着六卷聚脂薄膜(右下至上每个盒子里分别放着三卷、两卷、一卷)。图腾式结构为这些工业材料罩上了一层神秘色彩,品红、深紫、玫瑰粉——色泽艳丽聚脂薄膜则散发着安静的气息,跟它们原本的展示、标记或背景装饰功能相距甚远。

展览末尾,有一件由6张照片缝制而成的小尺幅拼贴画《无题(白色砖墙)》【Untitled (White Brick Wall),1986】:走线十分精细,但沃霍尔故意暴露了缝线,外缘的线头呈松散状。作品有如一层损坏了的屏障——但始终得以将某些事物隔绝在观众的视线之外,它传达出一种撩人的暗示:沃霍尔孜孜不辍地创作,绝非在一味拓展自己那缤纷炫目的标志性风格。

(左)安迪·沃霍尔,《洛夏墨迹测试》,1984。惠特尼美国艺术博物馆(右)安迪·沃霍尔,《聚酯薄膜和树脂玻璃结构》,约1970。© 安迪·沃霍尔视觉艺术基金会/艺术家权利协会(ARS),纽约。图片致谢惠特尼美国艺术博物馆

“从 A 到 B 循环往复”中的展品跨越丰富的媒材:书籍、电影、图画、杂志、录音、肖像绘画……展品始于沃霍尔1950年代的创作,若非有说明性文字梳理出了时代背景,整个展览或许是一场超负荷的体验。纵观整场展览,它确实回答了一个关键问题——沃霍尔为什么是21世纪论述的重要组成?正是沃霍尔对消费和传播的关注使他在今天依然合乎时宜:他迷恋信息、文化及传播机制,乃至最后他已然成为信息、文化及传播机制的化身,而这些元素如今愈发渗透着人们日常生活的各个角落。

犯罪、商业、造星、科技、居家、创伤、政治……沃霍尔领悟、预言并推进了美国日常生活的方方面面,并将它们逐步塑造成了相互关联的整体。电视真人秀、社交媒体,它们都是沃霍尔的继承者——当然还少不了这一切的新时代化身:卡戴珊家族、YouTube 网红,以及当今的美国总统。当今世界的疯狂都可追溯至沃霍尔这个鼻祖,如果他能亲眼目睹今日的景象,不知道他对自己遗产的发展状态是否满意。