来源:保马 翻译:王立秋

编者按:

本文通过分析德国的难民问题,深入解析民主的局限性。并且直视左翼政治,剖析现存的所谓的左翼民粹主义。左翼追求第三条道路的政治,最终走向了非抗争政治的模式。而新的数字媒体看似为新社群开辟了空间,在传统的生活-世界社群中,我们却仍需面对真实的差异,而非沉醉于数字媒体营造的个体的意识形态神话。盛行于互联网的“me too”运动过后,残酷的现实差异仍旧无法弥补。但激进左翼联盟勇于面对真实的全球秩序,并且为质疑全球资本主义系统本身,和试图保持一个非资本主义社会的观念的活力而斗争。文中还揭露了民粹主义的两大缺点,即它不能对抗资本的真实,并且,由于民粹主义是以建构某个敌人形象为力量来源,因而存在急于建构敌人的冲动。而左翼民粹主义应当以此为鉴,找到真正的目标。

左翼对右翼民粹主义的回答当真应该是“MeeToo”吗?

斯拉沃热·齐泽克/文

王立秋/译

变幻莫测的左翼政治的最新潮流,是MeToo这样一场古怪的运动。不过,左翼应该从右翼民粹主义的崛起中学习,因为WeToo(我们也)可以玩民粹主义的游戏……

我们反复地被告知,左翼民粹主义事实上正在取得胜利,它行得通。但它在哪里起作用,又是怎样起作用的呢?在它成为一支严肃的力量的地方,从拉美到西班牙的社会民主力量党(Podemos),它都遇到了致命的局限。对于科尔宾的工党来说,他的政治,不能以任何有意义的方式说,是民粹主义的。(而且,它还没有上台呢;真正的考验还在上台后。)与右翼的民粹主义激情相反(从奈吉尔·法拉吉到鲍里斯·约翰逊),今天工党的政治,确切来说,是理性的实用主义论争的胜利,在这里,你可以不同意提出的一些措施,但论争的大体路线一直是清楚的。你能想象有哪个政客比科尔宾更不倾向于激情的爆发吗?而这——为了避免误解——在我看来正是科尔宾伟大的地方。

英国工党领袖科尔宾

单是这个事实,就让左翼民粹主义对冷酷的实用主义-理性论争、和激情的对抗之间的对立的依赖显得成问题了。尽管左翼民粹主义者坚持,这种对抗也有局限,但他们依然停留在民主的框架内:对他们来说,对抗应该变形为对抗性的竞争,其中,各方都要遵守基本的民主规则。但如果说,这些规则不再为所有行动者所接受呢?

在两年前,我回答《南德意志报》(Sueddeutsche Zeitung)提出的,关于难民危机的问题的时候,我发现,人们最关心的问题,尽管受到了右翼-民粹主义的扭曲,确切来说,还是与民主有关。在安吉拉·默克尔发表了她著名的,欢迎数十万移民进入德国的公开呼吁后,她的民主合法性何在?是什么给了她在不经过民主咨询的情况下,给德国人的生活引入如此根本之变化的权利?当然,我的要点,不是要支持反移民的民粹主义者,而是要明确地展示,民主合法性的局限。对那些支持对难民彻底敞开边界的人来说也如此:他们有没有意识到,因为我们的民主是民族国家的民主,所以他们的要求,就等同于悬置民主;以及他们鼓励的巨大变革,会在未经一国人民的民主协商的情况下,影响到整个国家呢?

德国慕尼黑,移民和难民组织游行,要求改善难民营生活条件

我还记得不久前在电视上看到乔治·索罗斯,他提议,欧洲应该再接收一百万难民。尽管他的提议中包含最好的,人道主义的主题,但这个提议的一个方面,还是让我感到不安:他,一个百万富翁,有什么权利,在甚至都不问一下欧洲当地人的想法的情况下,就提出这样一个巨大的移民计划?尤瓦尔·赫拉里指出,在德国,持续的难民问题是如何让我们遭遇民主的局限的:我们该如何对抗要求在移民问题上公决的反移民的民粹主义者,保障多数德国人会投票反对他们?那么,解决方案是也给移民投票的权利吗?给他们中的谁呢?给那些已经在德国的人呢,还是给那些想来德国的人……?在这个思路的终点,我们遇到了世界范围的选举的想法,而这个想法,出于一个简单、而确切的原因,是自我挫败的:

“人们只有在与大多数其他投票者共享基本的纽带的时候,才会觉得受民主的选举约束。如果其他投票者的经验对我来说是外异的,如果说,我相信他们不理解我的感觉也不在乎我的根本利益,那么,就算我在投票时以一比一百落败,我也绝对没有理由接受裁决。民主的选举往往只在有某种先在的共同纽带,如共享的宗教信仰和民族深化的人口中,才行得通。民主的选举,是解决已经在基本问题上达成一致的人之间的分歧的方法。”[1]

斯拉沃热·齐泽克著

林俊宏译

中信出版社2017年版

要是没有这个“在基本问题上的一致”的话,那么,我们唯一可用的程序(当然,除公开的战争外)就是谈判了。顺便说一句,这也正是为什么中东的冲突不能通过选举,而只能通过战争或谈判来解决的原因。而谈判,按定义来说,就意味着要克服我们对他们的对抗逻辑。根据左翼民粹主义者,左翼溃败的主要原因,是在以像吉登斯、贝克和哈贝马斯为典型的理论中,理性的论争、和无生气的普世主义的,不斗争的立场。这种后政治的第三条道路不可能以任何有效率的方式,与我们对他们(被反移民的右翼民粹主义成功地动员起来的他们)的对抗逻辑斗争。结果,要有效地与右翼民粹主义斗争,就得诉诸左翼民粹主义,后者,在保持基本的民粹主义坐标(我们对他们、“人民”对腐败的精英的对抗逻辑)的同时,在其中填入了左翼的内容:他们不是穷苦的难民或移民,而是金融资本、国家技术官僚等等。这种民粹主义,超越了古老的工人阶级的反资本主义,因为它试图聚合多种斗争——从生态,到女性主义;从劳动就业权,到免费的教育和医保,等等——西班牙的人民力量党就在这么做……

LGBT人士上街游行

至于实用主义的、无激情的理性妥协的政治,我们首先应该指出,新自由主义(在它的自由派-左翼版本中也一样)的意识形态绝不是“理性的”。相反,就它野蛮地排除那些不接受它的人——以这些人是危险的反民主的乌托邦分子为借口——而言,它是极端对抗性的。它的专业知识,是最纯粹的意识形态。为新自由主义经济背书的第三条道路左翼的问题,不在于它太过于实用主义-理性了,而在于,确切来说,它并不是真的理性:要看到,它被无原则的实用主义给渗透了,而这种无原则的实用主义,在事先就在为对手的假设背书了。今天的左翼政治不(仅)需要对抗性的激情;它更加需要的,是一种真正冷酷的理性。冷酷的分析,和激情的斗争不但不相互排除,它们还彼此需要。

对抗的两极分化、与无生气的普世主义相反的激情对抗的公式,确切说来,也太过于形式化了,它忽视了背景中潜伏的大问题:为什么左翼在数十年前就放弃了我们对他们的对抗逻辑呢?是不是因为资本主义内部发生了深刻的结构变革,而这样的变革,是无法用简单的,民粹主义的动员来应对的呢?左翼放弃了对抗性的抗争,是因为它在于资本主义的斗争中输了,是因为它接受了资本主义的全球性的胜利。正如彼得·曼德尔森说的那样,在经济中,我们都是撒切尔的支持者,所以,留给左翼的,就只有各种各样的,具体的斗争了:人权,女性主义,反种族主义,特别是多元文化主义。(在这里,指出这点是有趣的,左翼民粹主义的理论之父,厄内斯托·拉克劳,在一开始的时候,是充满激情地欢迎布莱尔的第三条道路的政治的——他认为第三条道路把左翼从阶级的本质主义中解放了出来等等,只是到后来,他才把它当作非抗争政治的模式来批判的。)

数字化地球

民主力量党无疑代表了最好的民粹主义:它反对傲慢的政治政权的智识精英(这些家伙鄙视普通人民的“狭隘”,认为他们“愚蠢”地“不为自己的利益投票”);它的组织原则是聆听,和组织“来自底层”的人,来反对“来自上层”的人,超越了传统的左右模型。它的想法是,解放的政治的起点,应该是普通人在自己的地方生活世界(所在的街区、工作场所等)中的苦难和不义的经验,而不应该是未来的共产主义社会(或无论什么样的社会)的愿景。尽管新的数字媒体看起来为新的社群开辟了空间,但这些新社群与古老的生活-世界社群之间的差异,是至关重要的。古老的社群不是你可以选择的,我生在其中,他们形成了我社会化的空间;而新的(数字)社群则把我纳入了一个为我的兴趣所定义、并因此而取决于我的选择的特定的领域。与使古老的社群变得不足相反,古老的社群不依赖我的自由选择这个事实,反而使这样的社群,优越于新兴的数字社群,因为他们迫使我找到我自己进入一个预先存在的、不是我可以选择的生活-世界的方式,在这个生活-世界中,我遭遇到真实的差异(并不得不学着和它们打交道),而取决于我的选择的、新兴的数字媒体则维持着个体的意识形态神话,让我们相信,个体先在于社群生活,并且可以自由选择自己的社群。

me too 运动在韩国

就算这个进路无疑包含了(大量的)真理,但它的问题是,坦率地说,不但,像拉克劳喜欢强调的那样,社会不存在,而且,“人民”也不存在。我们不应该把这个论题当作一个关于社会机体内的不一致的抽象的理论陈述来对待。相反,它指向一个相当具体的,甚至是来自经验的事实。“人民”是用来形容社会总体的假名。在我们的全球资本主义中,总体性是“抽象的”,不可见的;你没法在具体的生活-世界中找到它的基础。换言之,在今天的全球资本主义的宇宙中,身为一个特定的,有其习俗、生活关联、各种形式的团结等等的生活-世界的成员之一的“具体经验”,在严格的意义上说,已经是对一种特定经验——这种特定的经验覆盖了金融、社会等过程的厚网,而这些过程则管理和控制着这个具体的、特定的世界——的“抽象”了。人民力量党有朝一日上台的话,也会在这里遇到问题:为限制资本的力量,它会采取什么具体的(在标准的凯恩斯的魔术袋之外的)经济措施呢?

激进左翼联盟和人民力量党的差别也就在于此。激进左翼联盟触及了我们的全球秩序的真实。它威胁到了资本的统治,这也就是为什么它不得不遭受毫不留情的羞辱。激进左翼联盟的英雄主义在于,在赢得民主的政治斗争后,他们冒险更进一步,试图扰乱资本在生产的平稳流动。希腊危机的教训是,资本,尽管说到底只是一个象征的虚构,却是我们的真实。也就是说,维持今天的抗议和反抗的,是多个层面的组合(重叠),而这个组合,也解释了它们的力量之所在:它们为(“正常的”议会)民主,为反对威权主义政权;为反对种族主义和性别主义,特别是指向移民和难民的仇恨;为福利国家,为反对新自由主义;为反对政治和经济中的腐败(污染政府的公司,等等);为新形式的、超越多党仪式的民主(参与式民主,等等);以及,最终,为质疑全球资本主义系统本身,和试图保持一个非资本主义社会的观念的活力而斗争。

希腊国旗与欧元

激进左翼联盟和人民力量党的差别也就在于此。激进左翼联盟触及了我们的全球秩序的真实。它威胁到了资本的统治,这也就是为什么它不得不遭受毫不留情的羞辱。激进左翼联盟的英雄主义在于,在赢得民主的政治斗争后,他们冒险更进一步,试图扰乱资本在生产的平稳流动。希腊危机的教训是,资本,尽管说到底只是一个象征的虚构,却是我们的真实。也就是说,维持今天的抗议和反抗的,是多个层面的组合(重叠),而这个组合,也解释了它们的力量之所在:它们为(“正常的”议会)民主,为反对威权主义政权;为反对种族主义和性别主义,特别是指向移民和难民的仇恨;为福利国家,为反对新自由主义;为反对政治和经济中的腐败(污染政府的公司,等等);为新形式的、超越多党仪式的民主(参与式民主,等等);以及,最终,为质疑全球资本主义系统本身,和试图保持一个非资本主义社会的观念的活力而斗争。

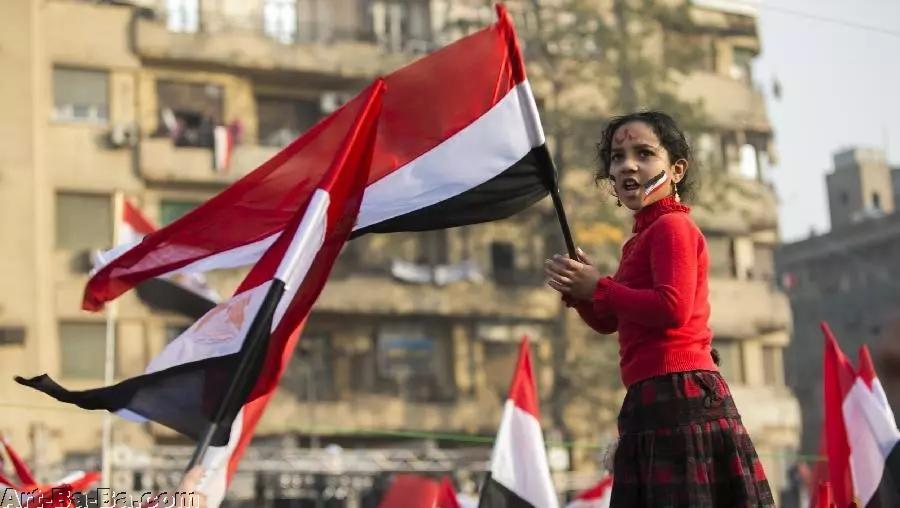

这里要规避两个陷阱:一是虚假的激进主义,这种激进主义声称,真正重要的,是废除自由主义-议会资本主义,而所有其他的斗争,都是次要的;二是虚假的渐进主义,这种渐进主义要求我们反对军事独裁,支持单纯的民主,忘记社会主义梦想,社会主义是以后的事了——也许吧……在我们不得不面对具体的斗争的时候,核心的问题是:我们参与或不参与它,对其他斗争有什么影响?在这里,一般的规则是,在反对压迫的、半民主的政权的反抗开始的时候,就像2011年的中东那样,用你只能说是取悦大众的口号——为了民主!反对腐败!等等——来动员大众,是很容易的。但接着,我们逐渐就得面对更加艰难的选择了:在我们的反抗成功地实现直接的目标后,我们会意识到,真正困扰我们的东西(我们的不自由、我们受的羞辱、社会的腐败、缺乏体面生活的前景)在新的伪装下依然存在。

埃及民众庆祝推翻穆巴拉克政权三周年

在埃及,抗议者成功地摆脱了压迫他们的穆巴拉克政权,但腐败还在,体面生活的前景甚至更遥远了。在推翻一个威权主义的政权后,最后一丝对穷人的,父权式的关怀也消失了,如此,新获得的自由,事实上被化约为选择你更喜欢的那种悲惨的自由。多数不仅依然贫穷,而且,除受到伤害外,他们还遭到了进一步的羞辱:他们被告知,因为现在他们自由了,所以,该为贫困负责的,是他们自己了。在这样的困境中,我们不得不承认,我们的目标本身就是有缺陷的,这个目标,是不够具体的——比如说,标准的政治民主,也可以起到不自由的形式的作用(即也可能是实质上的不自由的外在形式)。政治的自由,也很容易(被用来)给经济的奴役提供合法的框架,让弱势者“自由地”卖身为奴。我们因此遇到了比政治民主更多的要求:我们不得不承认,我们一开始以为是失败的——未能充分实现一个高贵的原则(如民主自由的原则)的失败——实际上是内在于那个原则本身的失败。理解这点,是政治教育的一大步。

2015年7月希腊危机的两次一百八十度大转弯,也只能这样来看,它不仅是从悲剧一跃变成喜剧,而且,也像斯塔赛斯·柯沃拉基斯(Stathis Kouvelakis)指出的那样,从充满喜剧的悲剧,直接反转为一场荒谬的戏剧。还有什么别的方式,可以总结这个从一个极端,向另一个极端的,甚至最具思辨性的黑格尔式的哲学家看到了也会懵逼的,反常的逆转吗?厌倦于与欧盟委员会谈判(它在其中遭到了一次又一次的羞辱),激进左翼联盟在七月五日星期天那天,要求公决,它问希腊人民,他们是支持还是拒绝欧盟提议的新紧缩措施。尽管政府自己明确表示,它是支持反对的,但公决的结果,还是让政府感到吃惊:超过百分之六十一的压倒性的多数投了反对票,对欧洲的要挟说不。于是流言说,这个结果——对政府来说,是胜利——对齐普拉斯本人来说,是一个不好的意外,他私下里是希望政府失败的,这样,失败就多少可以挽回他在屈服欧盟要求时丢的面子(毕竟“我们不得不尊重选民的声音”嘛)。不过,就在第二天早上,齐普拉斯宣布,希腊准备恢复谈判,一天后,希腊同意了欧盟的一项提议,而这个提议,和选民们拒绝的那个提议,基本上是一样的(在某些细节上甚至更恶劣)。简言之,他表现得就好像,政府在公决中输了,而不是赢了。在这里,我们遇见了民粹主义的真相:它不能对抗资本的真实。至高的民粹主义时刻(公决的胜利)立刻就反转为投降,反转为对资本主义秩序的无能的妥协。这个反转中没有简单的背叛,而只有一种深刻必要性的表达。

厄内斯托·拉克劳

拉克劳坚持,建构某个敌人的形象的需要,是为民粹主义所固有的,这个需要不是民粹主义的缺陷,而是其力量来源。左翼民粹主义应该建构一个不一样的敌人形象:不是一个带来威胁的,种族的他者(移民、犹太人、穆斯林……),而是金融精英、既要主义者、和其他进步人士的“常见怀疑者”。这种建构敌人的冲动,是民粹主义的另一个致命局限。今天,终极的“敌人”不是一个具体的社会行动者,而在某种意义上说,是系统本身,是系统的某个特定的功能,这个功能,没法轻易地定位到行动者身上。多年前,阿兰·巴迪欧就写到过,人们不是和资本主义斗争,而是和资本主义的具体的行动者、代理人斗争;问题就在于此,因为真正的目标,是资本主义啊。今天,看起来,我们很容易这么说:敌人是新法西斯主义的反移民的民族主义,或者,在美国,敌人是川普。然而,事实依然是,川普崛起,说到底还是自由-民主共识失败引发的结果,所以,尽管我们当然不应该把后者的新形式的“反法西斯”盟友排除在外,但这个共识,依然是有待改变的那个东西。

爱荷华州一所房子外悬挂巨幅特朗普海报

看起来,正因为把注意力集中在具体的敌人上,左翼民粹主义才给国家主权、强大的民族国家——为了防御全球资本的入侵——以特权(甚至德国的Auferstehen也基本上走了这条路)。如此,他们中的大多数,不仅(按定义)拥抱民粹主义,甚至也拥抱了民族主义,把他们的斗争呈现为防御国际金融资本入侵的斗争。美国的一些左翼民粹主义者已经开始用“国家社会主义”这个词了。[2]当然,说他们是没有出柜的纳粹,是愚蠢而不公正的,但是,我们也应该坚持,国际主义是任何激进的解放计划的核心成分。无论你如何批判瓦鲁法克斯的DiEM(民主在欧洲运动),这场运动至少清楚地看到了,对全球资本的抵抗本身必须是全球性的,必须是一种新形式的普世主义。

2008年美国金融危机中,雷曼公司兄弟宣布申请破产保护

敌人肯定是有的,我们也不能简单地略过阴谋论的主题。多年前,詹明信就明确指出,在今天的全球资本主义中发生的事情,是不能参照某个匿名的“资本的逻辑”来解释的。比如说,现在我们知道了,2008年的金融崩盘,是一些金融圈子精密计划的“阴谋”造成的结果。不过,社会分析的真正任务,依然是解释当代资本主义是如何为这样的“阴谋的”干涉开辟空间的。这也就是为什么提到“贪婪”,要求资本家展示社会团结和责任是错位的:“贪婪”(逐利)是资本主义扩张的动机;资本主义的赌注就是,个体的贪婪的表露,会对共同的好做出贡献。所以,再一次地,与把注意力集中在个体的贪婪上,从道德主义的角度切入不断扩大的不平等问题相反,社会分析的任务在于,改变系统,这样,系统就不会再允许、甚或引诱(个体做出)“贪婪的”举动了。

我们面临的难题的一个最好的例子,是几年前克罗地亚发生的一件事情。当时人们宣告,要搞两场抗议:工会号召人们集会抗议爆炸性的失业和贫困——普通人民对此应该是深有感触的;右翼民族主义者则号召人们集会抗议在武科瓦尔恢复西里尔文字的官方地位(因为那里有塞族少数)。第一个集会只来了几百人,第二个集会,则成功动员了超过十万人。作为日常生活中的真实问题,贫困对普通人带来的伤害,比西里尔文字的威胁严重多了,而且,工会的修辞也不乏激情和对抗的精神,但是……

我们不得不接受,在对一个人自己的“生活方式”,真实的某个难以在象征的层面上重新表达的核心的认同中,有某种非常强烈的,快感的经济(economy of jouissance)在起作用。想想在社会民主党人对一战的爆发做出的爱国反应面前,列宁的震惊吧。人们愿意为他们的生活方式受苦,对今天的没有做好“融入”准备的难民来说,也一样。简言之,有两种真实(资本的真实;族群认同的真实)是不能被溶解为象征霸权的流体元素的。

注释:

[1] 尤瓦尔·赫拉里(Yuval Noah Hararo):《神人 明日简史》(Homo Deus. A Brief History of Tomorrow), London: Harvill Secker 2016, p. 249。

[2] 在2018年9月马萨诸塞的阿莫斯特召开的激进经济联盟会议上,就有人这么说了。