来源:泼先生PULSASIR

本文整理自2018年9月9日于上海昊美术馆举办的“写作诸历史:关于当代写作生态的提案讨论会”第二场的主题发言。本文根据当天讨论现场的速记稿编辑整理。作为 [无尽的写作] 这一项目的线下系列讨论会,“写作诸历史”由贺婧与芬雷合作策划。所谓“写作诸历史”,乃是回应罗兰·巴特在《写作的零度》一书中于1947-1953年间提出的,将写作作为一种历史协同行为的观点,以及朝向一种均质社会普遍性语言实践的思考。

歧路的可能:

在展览和文本之间

活动时间:2018年9月9日

地点:上海昊美术馆图书馆

发言嘉宾:btr

btr:六条可能的歧路

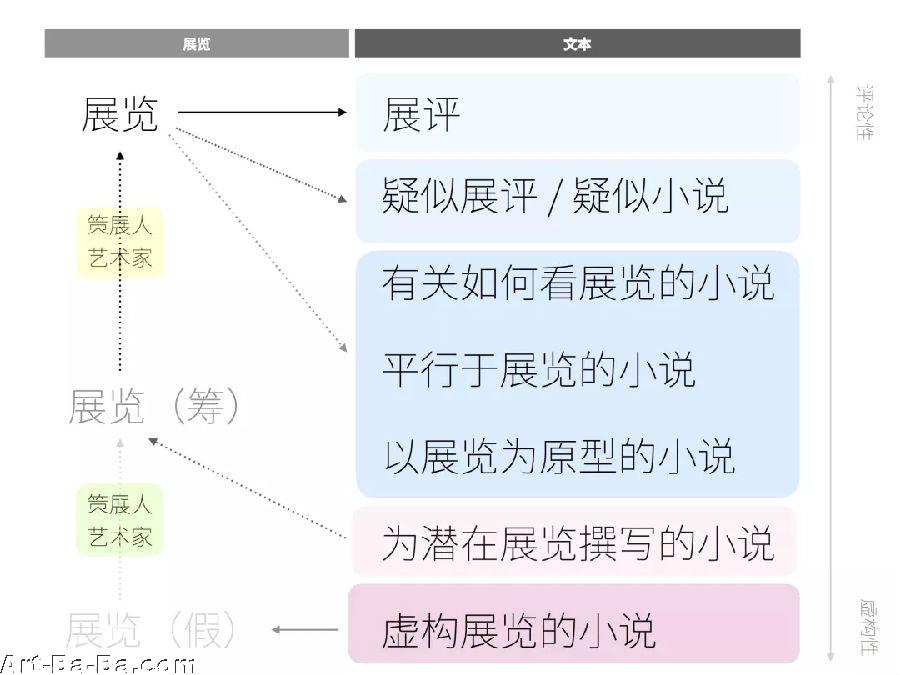

如果说从展览到展评是由展览出发派生出文字的“正道”,那么“展览小说”这一尚且没有清晰定义、类型多少有些模糊多变的文体展现了“歧路”的种种可能。

按照虚构程度由小到大,我设想了六条可能的歧路(它们未经清晰界定,彼此界限或许是模糊的):可能是以小说形式出现的“疑似展评”;可能是有关如何看展览的小说;可能是因为展览里的某件展品激发灵感而写、平行于展览的小说;可能是挪用现实中的展览或艺术家原型,将之作为小说的人物、背景或情节。“歧路”也可能是反向的:为某个潜在的展览撰写小说,等待它经由艺术家及策展人之手转变为展览中的作品;甚至,也可以将小说本身视为类似美术馆般的空间,以文字为材料在小说中制作(虚构的)展览作品,在文学和艺术并行的创造过程中激发彼此的潜在可能。

郭熙展览:再临者,Vanguard Gallery

我的第一篇“疑似展评”是《再临者的押韵术》。当时《Artforum》编辑杨北辰向我约稿,用几乎肯定的口气断言我会喜欢郭熙在Vanguard的展览《再临者》。从《打字员之死》、《从来没有一个艺术家叫贾斯文》到《大航海》,郭熙艺术创作的核心之一便是虚构,或者说对语言的力量之信任。而《再临者》将整个画廊变成了一个疑似便利店、充满虚构色彩的场所:招牌、货品标签既似曾相识又充满陌生感,让我想起我家楼下的“好德”便利店以及便利店倒闭前那种空荡荡的感觉。于是在写文章前,我下楼跑进好德便利店,试图在货架上寻找郭熙展览里那些经过放大、变形、剪裁、剥离的图像,行迹可疑得引起了店员阿姨的注意。她尾随了我一会儿,最终忍不住问道,“你在找什么?”——而这成了那篇文章的结尾。我决定从“再临”和“似曾相识”(déjà vu) 的概念出发,将日常生活经验与观看展览的体验联系起来。现实生活里发生的故事,成了对展览作品的某种评论。这篇既像评论又像小说的文字,有别于此前我对于“好展评”的判断标准:我曾经确信一篇优秀的展评必须是“无我”的,隐身的评论者客观地直抵核心,可以横向地比较同类艺术家,或纵向地比较艺术家此前的作品,总之都与评论者无关。但郭熙的展览本身就好像要求艺术与生活的交织,虚构与现实的融合,于是“疑似展评”成为一种必要的文体。

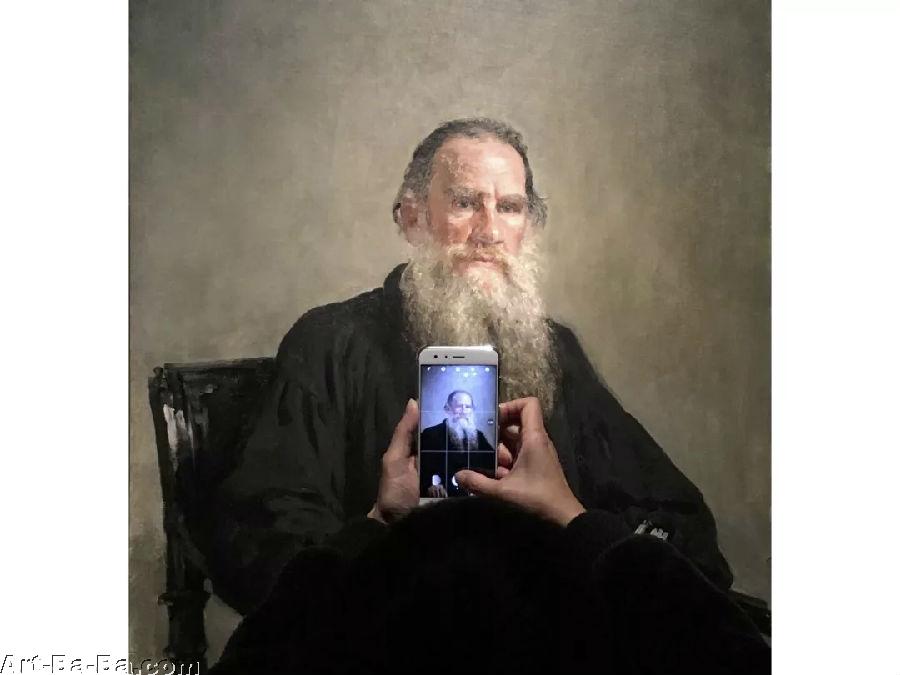

菲利普·帕雷诺展览:共此时,上海外滩美术馆

菲利普·帕雷诺在外滩美术馆的展览《共此时》(Synchronicity)里弥漫的“剧场感”让我对观众如何观看一场当代艺术展览产生了兴趣。有别于传统的展览,《共此时》的展馆里空空如也,一些疑似表演者的人做着一些奇怪的事:拉窗帘、换墙上的荧光数字,如此种种。观众也有各种表现,熊孩子追着定日镜投下的光影蹦跳,也有年轻人躺在展厅地上聆听声音装置,还有些好奇的观众尾随者表演者,想弄清个中逻辑。观看展览时这些层次丰富的体验似乎与严肃的艺术批评那种向内归纳式的语言并不兼容,它更适合小说。于是我试着将之写成一份如何观看展览的说明书或指南,里面引用了一些我编造的历史文献及小说文本,而这些关于“如何看”的描述也构成了对于展览本身的隐晦的评论。在手机普及的年代,“如何看展览”的问题愈加突出:在上海博物馆,我曾目睹一位观众面对一幅俄罗斯经典油画,拍下一张照片后便不再观看原作,而是久久凝视着手机里的图像,就好像作为身体的延伸器官,如今我们只能经由照片来理解作品似的。

理解一张照片?还是通过一张照片来理解?

观看当代艺术展览时被激发的灵感,有时也让我想写一些平行于展览的小说。也就说,灵感来自于展览中的作品,但小说是相对独立的,不受展览作品主题的框限,有其他的出发点——比如词语本身的多义、对城市空间里人际关系的思考等。小说与展览部分同源,但不是展览派生出的,而是平行的文本。比如,在上海明当代美术馆的展览《把一切都交给你》里,有一个作品是Eva Kotatkova 《成为鸟(短期尝试逃离现实)》。三三两两表演者模拟鸟类的动作,跳跃着,发出鸟语与观众互动。而我在小说《鸟人》里幻想这样的场景发生在公共空间,比如地铁里,借以探讨一种超越语言的交流是否是可能的。

第四条可能的歧路是以展览为原型的小说。以真实的展览或艺术家作为小说原型,展览本身成为小说的现实基石或内在部分。这类小说有关艺术、艺术家、艺术界或贯穿其中的创造性本质,也带有对虚构与真实边界的探讨。去年国庆期间,我收到一系列虚构的游记,通过电子邮件发送,其实是艺术家钟嘉玲和策展人聂小依、新门工作室合作的基于电子邮件的艺术项目。我在小说《玛嘉烈的贝伦》里挪用了这个作品的整体框架,模仿(戏仿)艺术家的口吻虚构了另一系列“假游记”,并将之纳入更广阔的小说叙事之中。艺术与生活,真实与虚构的关系在这样的小说里愈加模糊,一些当代小说家也有类似尝试:西班牙小说家恩里克·比拉-马塔斯曾将参加2012年卡塞尔文献展的经历,写成了一部真假难辨的小说《卡塞尔的不逻辑》,构建了一座艺术、生活、小说互相映射的镜厅。

Enrique Vila-Matas作品《Kassel non invita alla logica》

从展览到文本之路可能并不是单向的。我也尝试着为潜在的展览撰写小说,即与策展人和艺术家合作委约创作小说,从展览的整体概念出发,基于一定的研究,创作小说。再由艺术家基于小说文本,按照自己的方式做成作品。小说创作与艺术创作基于同样的理念,但又彼此独立。比如,去年冬天,上海艺术家沈凌昊在建国西路上的一栋老洋房里做个展,委托我写一篇相关的小说。对画廊所在区域进行了一番研究后,我写了《后花园地图》,试图重塑(虚构)画廊空间的历史。而沈凌昊基于我的小说,做了一个装置作品,窗框成了作品投影的画框,扫描作品旁的二维码,还可以收听一位配音演员用上海话朗读我的小说。

我也写一些虚构展览的小说——在这种情形下,展览并不真的存在,或者说,它仅仅以文字的形式存在于小说内部。相比艺术家,小说家的成本是最低的,他只需要文字便能传达观念。在小说《赤鱲角之夜》里,我构想了一场发生在香港国际机场里的表演“Art in Airport”,作为ABHK的某种外围展。我用文字创作(描述)并不真实存在的艺术作品,并将之纳入整体叙事中。这些虚构艺术作品组成的展览,同时成为对艺术界及现实世界的映射。

Jonathan Safran Foer 作品《Tree of Codes》

在这六条可能的歧路尽头,始终存在将展览与文本统一为一样东西的可能:即将小说视为一种展览。我按照迷宫的结构写《夜迷宫》,通过括号的嵌套来指示迷宫的出路和“歧路”。在小说里,我设想可以将小说文本张贴在一座真实迷宫的内部,并借由元叙事试图在现实与小说、展览与文本间划上一个约等号。奥尔罕·帕慕克的《纯真博物馆》是我心目中将小说、展览及现实统一起来的范本。按帕慕克曾经的构想,纯真博物馆与小说将同时完成;小说成为博物馆目录册;而展品+文字成为了另一部后现代小说。他认为,为一个博物馆收集物品与为一部小说收集故事和事实并没有多大不同。他这样构想未来的博物馆:“通向未来博物馆的钥匙在我们的家里,在我们的日常生活里,在街道上。博物馆应该不再关乎宏大的历史、国王与英雄的史诗,或国族身份的建构;它们应该聚焦于普通人的生活和物件,就像现代小说一样。”像小说的博物馆,或像博物馆的小说,帕慕克的蓝图便是展览与文本的统一。