来源:OCAT研究中心

“研究型展览”是具有特殊性格和功能的一种艺术展览。它将艺术品、艺术家或艺术现场作为资料收集和研究阐述的对象,随之将分析和阐述的成果转化为视觉和空间的呈现。OCAT研究中心从今年起将“研究型展览”作为一个重要的课题进行开发,旨在推进艺术与学术的结合,为当代艺术及艺术史领域的学者和策展人提供实践的机会和交流平台。“2018研究型展览:策展方案入围展”是从所征集的方案中评选出的五份方案的预展,亦是每组策展人在有限的空间内将展览方案高度凝缩,呈现了一种内涵丰富的微型展。最终评选出的一份方案将于2019年春季在本馆正式展出。欢迎大家在微信平台留言发表意见。

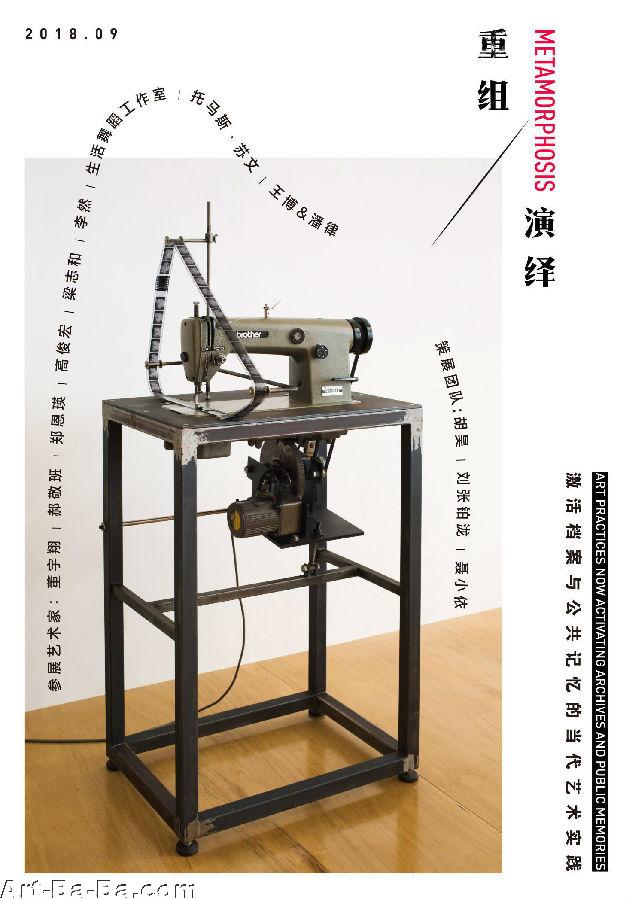

重组/演绎:激活档案与公共记忆的当代艺术实践

策展人:胡昊、刘张铂泷、聂小依

我们今天所称的记忆,实际上是由庞大得令人目眩的材料积累和深不可测的资料库构成的,这些资料库储存着我们无法记住的东西,对我们可能需要回忆的东西进行无边无际的编目。……没有哪个时代像我们这个时代这么自觉的产出档案,……人们禁止销毁,将所有东西都立为档案,纪念物的领域被不加区分地扩大,记忆的功能病态地膨胀,这功能与记忆失落的焦虑紧密相连……

——皮埃尔·诺拉,「记忆与历史之间:场所问题」[1]

展览现场

没有什么能比诺拉的这段话更能揭示当代人在记忆问题上所遭遇的困境:如果说以往人们的遗忘多少与保存记忆的机构以及纪念物的短缺有关,那在今天,遗忘的产生则要更多归因于两者在数量上的爆炸式增长。原本被人们用来抵抗遗忘的档案材料,如今却因近乎失控的产出,让遗忘和对遗忘的焦虑如幽灵般回返。

李然,《客旅生活》有声&黑白与彩色 高清单频道录像(33分钟)丨2017

或许,我们无须再用类比的方式对这些资料库和档案材料的「无限」加以提示了。对于大多数当代人来说,已经有越来越多的「资料库」(云端的手机照片、互联网甚至无边际的购物广场)开始以「无限」的面貌示人。人们在面对它们时总是在摩拳擦掌和手足无措之间摇摆。摩拳擦掌是因为这些「深不可测的资料库」的确承载着珍贵的记忆,在当下茫然向前的人们往往在回头检阅它们时才能体味出共处历史之中时的特别;手足无措则是因为在数量上趋近于「无限」的档案材料着实让人无从下手:曾经显而易见的参照物早已湮灭于澎湃的资料之海中。为此,或许人们只有逆流而上,不断发明和制定新的方案(更新算法、核准边界、签发规章等),才能在档案材料的「无限」中重新夺回用以抵抗流动、断裂和失序的锚点,才能让无序的档案材料(archival materials)不断生成为有序的档案(archive),继而使之成为能够说出记忆(speaking the memory)的「主体」。

梁志和,《香港女伯爵》丨机械装置,庇理罗士女子中学校服、衣架、1967年香港五毫硬币、This Is My Song(佩图拉·克拉克,1967)黑胶唱片、马达丨2016

董宇翔,《为papi酱所建的纪念碑》丨喷墨打印图像,3D打印,音频丨2018

如今,借助强力将无序材料整理为有序系统的实践已经发展为一门科学——「档案科学」,如德里达所言,它自行制定规则,同时以其自身存在来保证规则的实施。[2]在这个展览中,我们将检视来自中国大陆、台湾、香港,以及韩国、法国的9位(组)艺术家如何以各自的「档案科学」处理特定的公共记忆。选择公共记忆既与档案曾长久地都和公共事件相连有关,也因为档案的绝妙使用往往可以构成对人们普遍认知的挑衅和反转——曾作为历史证物的档案进入作品后被调转用以开启其他幽蔽的叙事。艺术家们往往在搜集资料后挑选「既现成又建构、既现实又虚构、既公共又私人」的素材(从外在于人们的照片、录像、衣物、报纸到内在于人们身体的舞蹈和「广播腔」),并把它们按照档案,或者是「准—档案」(quasi-archival)的逻辑进行「引用与并置」,最终呈现出「文本与物品的复合体」[3]。在此,物品如彼时彼地世界的切片,而文本则重述了人们的记忆。

托马斯·苏文,《银矿舞蹈》丨喷墨打印图像拼贴丨2009—

首先,我们将看到两位艺术家如何通过对档案材料的「再—建档」(re-archiving),以调整特定公众人物或社会事件所承载着的公共记忆。董宇翔(DONG Yuxiang,b. 1990)的《为papi酱所建的纪念碑》将在人气网红papi酱早期视频中出现过的物件,以「准—考古学」的方法和3D打印技术进行归档、展示,同时利用与原景相近的实物复原了papi酱视频中的房间,重塑了人们关于她的公共记忆。高俊宏(KAO Jun-Honn,b. 1973)的《利丰的折射》以在台湾加入WTO后,政府取消了煤炭补贴政策,采煤业因此衰落为背景,艺术家通过穿、脱破旧的矿工夹克的行动,搅动了已渐沉寂的悲伤往事,同时打破我们对煤矿爆炸这一典型灾难形态的刻板认知。

(中)高俊宏,《利丰的折射》丨有声&彩色 高清单频道录像(38分05秒)丨2016

与之相对应的是对「建档」行动的翻转。与以往「反—档案」式的翻转不同,李然(LI Ran,b. 1986)的《客旅生活》不是用杜撰一种貌似的「真实」的方法,去揭露档案建制本身的虚构性,以实现一种反讽的效果,而是在「真实」的档案材料之中,使用事先声明的虚构手段来「建档」,以完成对特定叙事形态——「流放/迁徙」叙事的还原。王博(WANG Bo,b.1982)和潘律(PAN Lu)的《瘴气,植物,外销画》则将三类不同的档案材料与当下的场景编织在一起,着力于构造一种研究的视角,并以此来梳理香港作为殖民地,其早期殖民主义和帝国扩张对贯穿于在地与他者记忆之中的粤港空间与自然生态的影响,继而发现、归置,抑或是建构其中的内在逻辑。

《瘴气,植物,外销画》(28分)丨高清有声双频道录像,黑白&彩色丨2017

尔后我们将展示两位分别来自韩国和香港的艺术家是如何将个体和社会层面上两种尺度不同却又息息相关的材料重组,继而以个人经历打破宏大叙事。郑恩瑛(Siren Eun Young Jung,b. 1974)的《我不打算唱歌》的展览空间被历史照片、书报刊物等档案材料所环绕,其意在讨论曾流行于韩国的全女性剧种Yoesung Gukgeuk中的演员Soja Lee选择终生「不会唱歌、不做主角」的故事。在这里,Soja Lee作为个体,其「性别表演」(gender expression)中有更为复杂和纠缠的一面。梁志和(LEUNG Chi Wo,b. 1968)的《香港女伯爵》以不同的历史事件或时期为线索挑选出了与官方历史资料近乎平行世界的历史细节,并将官方与个人的事件重组,演绎出充满想象空间的「主观历史」,在揭开「被沉默」的阴暗角落的同时,提醒我们以平均的眼光观察当下的历史进程。

郑恩瑛,《我不打算唱歌》丨装在档案柜里的喷墨打印图像,矩形木框,CRT显示器,有声&彩色 高清单通道视频(15分41秒)丨2013

接下来我们将看到几位艺术家从档案材料中广泛存在的「身体」入手,重新阐释与「舞蹈」有关的历史记忆。人的「身体」一方面总作为事件记录的主体进入准档案材料,而作为物证的身体也实在地变化并老去。郝敬班(HAO Jingban,b. 1985)的《正片之外》来自艺术家持续创作的项目「北京舞厅」。艺术家使用面向过去和当下的双重档案「考古学」方案,一方面重访上世纪五十年代和八九十年代两个时段曾活跃于京城舞场的舞者,特别是他们的口述记忆与身体记忆的宫殿,另一方面又以艺术家自己为核心,对所获取的档案材料进行「再—档案化」,进而在一种特殊的间离效果中寻求重新打开并阅读历史的可能性。

《正片之外》丨有声&彩色 高清单频道录像(21分18秒)丨2016

「生活舞蹈工作室」的纪录剧场《红》以革命样板戏《红色娘子军》为创作线索,不仅整理了既有文献,开展对口述史及访谈的梳理工作,也以非文本却具「文献性」的身体和身体经验,探究和揭示出这部芭蕾舞剧的具体排演中所暗含的意识形态对身体的规训。四位女性舞者(当年的样板戏演员、作为编舞的文慧、当代舞舞者和来自农村的年轻女性)在舞台上借由身体展演不同社会情境中的生命政治逻辑,也提示了隐藏在阶级解放叙事中的女性解放意识对今天的意义。

“生活舞蹈工作室”,《红》丨演员自述音频,收音机,喷墨打印图像,档案文献 | 2015

在法国人托马斯·苏文(Thomas Sauvin)为他的《银矿舞蹈》而挖掘、冲扫的废弃胶片,以及在录像技术之前用以展示舞蹈分解动作的摄影图册中,也有许多有关20世纪中普通人的舞蹈、表演和学舞蹈的图像。这些今已匿名的、本可能湮灭不闻的记录,将在展览现场被集中且无序地展示。苏文处理的图片虽然大多本是私人物品,但被遗弃的它们在重新汇聚后却如星座般为我们标示出,人们大多会认为什么样的原因,以及何时才是值得用一张照片留念——而作为公共生活发生的重要场景,舞蹈是这些时刻之一。在苏文这里,材料本来就一片混乱,重组和演绎因此成为了理解材料的不得不采取的路径,而展览中李然、郝敬班和文慧的作品也将自然地与苏文的呈现互文。

展览现场

我们希望在此呈现的艺术实践能相对容易地被观众辨认出它们的来处并意识到它们的变形,以此唤起观众自身的回忆和对公共生活的不同理解。记忆往往违拗真相,但却接近个人的真实。艺术家们重访历史现场、重排自己与他人的记忆,不仅是艰难地实现想象,也在检视和创造的过程里转化着自我。在浪漫的认知里,每个个体也是档案的承载形式,而重新组织材料去尝试普遍归类法之外的另一种叙述方式,也是个体接近自由的尝试。

福柯曾说,笔记本这种「新技术」对古希腊人生活的「破坏性影响」不亚于电脑的诞生,因为凭借在这样一个固定的纸本上记录所见所闻,人们不仅拥有了供来日沉思的资料,也在书写过去中塑造出自我。[4]今天在机器自动记录、云端自动备份、档案自动生成而表达却愈加受限的状态里,我们比以往更需要如同古希腊人书写「思想笔记」(hypomnemata)一样自行挑选、整理和保存「主观档案」,以独立的个体记忆为共同经历的历史负责。而当记忆再次上演时,「我们」也会于观看中重逢。

[1] [法]皮埃尔·诺拉 编,黄艳红 等译,《记忆之场:法国国民意识的文化社会史》,南京:南京大学出版社,2015年,第12至13页

[2] Jacques Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression (Chicago: The University of Chicago Press, 1998, p.4)

[3] Hal Foster, "An Archival Impulse", October 104 (Autumn, 2004, p. 5)

[4] Michel Foucault, Paul Rainbow, and Hubert L. Dreyfus. "How We Behave", Vanity Fair (November 1983, pp. 61-68)