来源:Ocula 文:Ken Adams

四川大学艺术学院美术学系副教授、策展人鲁明军在近期于美国进行亚洲文化协会(Asian Cultural Council,简称ACC)驻留项目,在纽约研究美国著名艺术期刊《October》的历史及发展,并拜访了该期刊包括Rosalind Krauss,David Joselit,Claire Bishop在内的许多核心人物。这一本重要刊物曾经对美国、中国乃至世界当代艺术发展带来巨大的影响,但在新千年之后似乎因步伐缓慢、对新艺术潮流麻木、核心编辑及作者成员构成僵硬等问题而逐渐丧失其重要地位。Ocula与鲁明军在其驻留项目即将结束时展开对谈,讨论《October》的变迁、纽约艺术生态及其近期在中国策划的多个与地缘政治主题相关的展览。

《October》期刊2018年春季第164期刊物

在纽约的驻留项目进展如何?

我在纽约驻留总共半年时间,已经待了五个多月了。中途为了准备K11沈阳的开馆展“在集结”和徐震在上海香格纳画廊的个展“异形”,曾回国一次。在纽约这段时间,我更感兴趣或比较好奇的还是美国人在做什么?纽约人在做什么?他们平时都在讨论什么?以什么样的方式在讨论?当地的艺术生态到底如何?……虽然之前来过两次纽约,但待得时间都不长,这次相对时间宽裕,看了不少展览、表演和放映,感触也很多。

我在美国的研究项目是关于艺术评论期刊《October》生态的考察。在ACC的协助下,进展得非常顺利。透过《October》,我尝试历史化地去了解学术媒体、艺术写作与艺术生态的关系,包括评论本身的的发展和变化等。事实上,《e-flux》或《Frieze》的出现都是当代艺术批评的重要的变化节点,这些写作平台的出现对于《October》这样的老刊物自然地形成了一定的冲击。比如《e-flux》,我参加了他们的一些活动,他们的方式和《Artforum》及《October》明显不同。对其而言,媒体不再是一本杂志或一个网站那么简单,他们有另外的出版,有展览,有各种放映、讲座、表演等活动,感觉自身就是一个系统和生态。

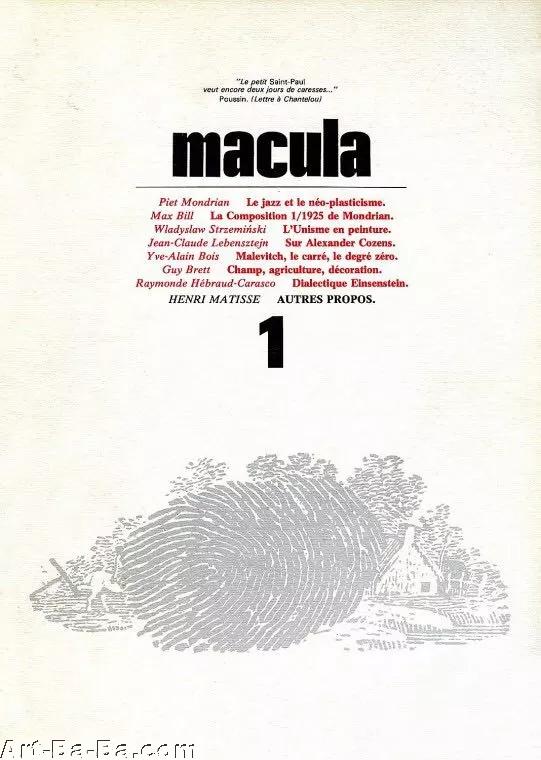

《October》创刊于1976年,当时是从《Artforum》分出来的,至于原因,到现在也没有个确定的说法,我在采访时也问到这个问题,但不同编辑之间的说法有一些出入。Rosalind Krauss给我推荐了一本关于早期《Artforum》的访谈录(Challenging Art-C:Artforum,1962-1974,Amy Newman著),她说可以系统了解当时的背景。Yve-Alain Bois提到他和Jean Clay创办的一本杂志《Macula》,气质上和《October》很近,恰好也是创刊于1976年,每年一本,但出了四本共6期(其中后两本是两期合刊)就停刊了。最早在法国翻译介绍克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)的也是这本杂志,Bois也是借此平台和Krauss成了好朋友。80年代初,Michael Fried邀Bois来美国,后来他选择留在美国,这本杂志也就随之夭折了。再后来,他成了《October》的核心作者和编委之一。我想有一点是肯定的,当时经典的形式主义已然不能适应越来越多、越来越复杂多变的装置、表演和录像艺术作品,而Krauss和Michelson因为受法国理论的影响,从中恰好找到了一个有效的切入点。时至今日,《October》依然保持着它固有的理论风格,历史地看,它在西方尤其是在美国艺术系统的变迁中无疑扮演着重要的角色——尽管这个角色也在变化。

Yve-Alain Bois与Jean Clay共同创办的期刊《Macula》,1976年第一期

这次在ACC的帮助下,有幸见到了这些学者,他们大多也都很乐意去追忆和分享一些往事。目前已经采访了7位(包括David Joselit,Caroline A. Jones,Thierry de Duve,Yve-Alain Bois,Douglas Crimp,Rosalind Krauss,Claire Bishop),Hal Foster回信说之前他已经接受过一次关于《October》的采访,而且说得很详细,并传来了访谈稿,以此代替了我的访谈。还有几位(Pamela M. Lee,Leah Dickerman,George Baker,Adam Lehner,Martha Buskirk,和艺术家Silvia Kolbowski)争取在驻留结束前完成。最初觉得能采访七八位就不错了,目前看,至少会有十一二位,远远超出了我的预期。有两个重要人物原在计划中,但很遗憾这次没有见到,一位是Annette Michelson,她是创刊编委,已经97岁了,据Bois说她最近一直生病住院,不好去打扰;另一位是Benjamin H.D. Buchloh,听说他一直在柏林,不在波士顿,所以暂时放弃了采访计划。Mignon Nixon也在方案中,她是Krauss的学生,但在UCL教书,若将来有机会去伦敦时再做打算。

多年来人们对于《October》也常有批评。这些批评一般是从哪些方面着手的?

除了杂志编委和核心作者外,我这次也采访了几位和《October》关系不大,或是关系若即若离的学者,比如MIT的Caroline A. Jones,她对《October》就持保留态度,甚至是批评的;Bishop虽然在上面发过文章,但也不在这个圈子里;另外Crimp,比较特殊,90年代以前他一直是编辑之一,当时的编委就他和Krauss,Michelson三个人,他离开后,Hal Foster,Yve-Alain Bois,Benjamin H. D. Buchloh等才进来。

对《October》的批评,主要是认为其过于圈子化(因为编委里面有一大部分是师生关系),也因为这个原因,越来越显得保守,与当下艺术生态的关系越来越疏离。当然也包括过于理论化、过于晦涩、难懂这些老问题。《October》的核心写作队伍一直没有太大的变化,而这些学者感兴趣的似乎更多的还是和他们共同成长起来的那批艺术家,对今天日新月异的变化似乎缺少必要的敏感和关注。新世纪以前,特别在七八十年代,他们的观察、写作与当下生态是直接相关的,但今天,这些艺术家可能大多都进入历史了。所以Bois才会说,《October》对今天艺术界的影响几乎为零。我想他说这话也是带点自嘲的,他当然很清楚《October》的贡献及其重要性。Joselit就很乐观,而且他还透露他们内部也已经在改革,很快就会有变化。Krauss承认《October》越来越偏历史,但她说编委里面Joselit和Dickerman两位其实主要在负责当代的部分。除了他们两位,包括像Hal Foster,Mignon Nixon等,对当下也都始终保持着敏锐的反应和批判的姿态。

展览现场,在集结,K11沈阳馆,沈阳(2018年5月27日-8月25日)

《October》的历史对于中国艺术批评来说的借鉴意义具体在哪里?

今天人们似乎已经很少提“批评”或“评论”这个概念了,都泛称其为“写作”。这看上去只是一个说法的转变,但其实不仅表明了批评和艺术系统本身的变化,也表明了作为其背景的整个知识方式的转向,而这个转向是自结构主义和后结构主义兴起之时就已经开始了。从这个意义上说,《October》的创刊恰恰是这一转向的标志之一。因此,即便看上去他们的写作过于保守,但我依然认为,它代表了当代艺术写作的一个典范。有人声称,已经没有人在看《October》了;但Joselit不以为然,据他了解,今天仍然有不少艺术家、学者、策展人在阅读《October》。

不过,在纽约的这段时间,我也切身感受到他们似乎很少讨论“艺术”,更多讨论的还是政治(种族、阶级、性别以及地缘政治等),也包括建筑、技术等各种话题。当然我们也可以说,这些话题本身就是艺术。但比起国内,他们涉及的话题还是要丰富很多。因此我觉得,虽说全球化缩小了距离,但其实还是两种完全不同的语境。回到《October》:首先要声明一点,我做这个项目的目的并不是倡议我们也做一个像《October》一样的杂志,坦白说目前我们还没有这个能力,前几年我们几个(主要成员有鲍栋、皮力、胡斌)也尝试做过一本相似的杂志,就是那本《中国当代艺术研究》,结果出了两期就夭折了,原因不是没有赞助,而是约不到我们想要的稿件,另外当代艺术类图书在国内的出版也异常困难、麻烦,导致这事后来就不了了之了。更何况,就像前面提到的一般,当代艺术媒体本身也在变化。即使在纽约,像《October》这样的学术媒体也已经不能适应今天的艺术生态了,而这在某种意义上也说明:即使我们办起来了,估计也收效甚微。

展览现场,在集结,K11沈阳馆,沈阳(2018年5月27日-8月25日)

近期在美国生活、研究、工作的经验给你带来的感受是什么?这与近期一系列在国内完成的大型策展工作又有什么关联吗?

半年下来,我觉得纽约就是一个“艺术帝国”。我们都熟知的那几个美术馆就不用说了,光是画廊估计没有一两千家,至少也有几百家吧,还有各种大大小小的非营利机构。而且,切尔西、下东区(中国城)、上东区、布鲁克林(包括皇后区)以及哈勒姆等不同区域的画廊,其调性(包括代理的艺术家以及展览的气质)差异还是很明显的。它汇聚了来自全世界的艺术,很丰富,什么类型都有。相比而言,国内还是太单一了。而且,在纽约一般展览都很常态化,因为每个礼拜都有几十个展览乃至上百个展览开幕,所以不管什么展览——除了极个别的展览——一般都不会引起像国内那样的反应。很多时候,在一个美术馆的展览和在一个中国城小画廊的展览,没什么差别。在中国城那些小画廊里,经常会碰到非常好的展览和作品。而很多时候,切尔西的超级大画廊里展的不少是“僵尸形式主义”。除此之外,他们的公共教育活动非常活跃,除一些休息日外,几乎每天都有讲座、表演和放映活动。

另据我的观察和体会,纽约除了很政治以外,普遍偏重视觉或感官,甚至有时候你会觉得很肤浅,这一点和欧洲的一些机构还是有着很大的不同,比较典型的如HKW(世界艺术宫,柏林),他们的展览靠大量的研究和文本支撑,视觉反而变得次要了。关于政治,大多展览、作品和公共项目都聚焦在种族、性别和反特朗普等相关的问题上,也许这也只是阶段性的,但像种族、性别这些问题还是有着根深蒂固的历史根源的。所以我想,以前我们老觉得美国总是带着政治偏见看待其他国家的艺术,但其实,他们内部就很政治,某种意义上也可以说,他们判断自己的艺术同样以政治为重要的准绳之一。半年里,看过的成百上千个展览里最喜欢的几个(比如Adrian Piper,Arthur Jafa,John Akomfrah等)其实都很政治,但真正触动和吸引我的并不是它的政治本身,而是整体上传递给我的那种难以言传的情绪、满血复活的能量和异常鲜活的生命感。这种东西看上去在黑人艺术家身上更为明显。所以我想,好的作品和展览固然是一种知识生产,但有时候或是对于某些艺术家而言,如果它能引爆一个事实,其实也够了。

这些感受与近期在国内完成的一些策展工作没有直接的关系,但可能多少会有一些间接的感染,兴许在将来的一些策展中会渐渐体现出来。

展览现场,疆域:地缘的拓扑,OCAT上海馆,上海(2017年12月30日-2018年3月11日)

在中国有没有可以与这种独特族群艺术创作状况相比拟的现象的?

我们虽然也是多民族国家,但种族问题并没有像美国一样构成一种政治的力量。另外,我觉得黑人身上的这种天然的感觉和特质,可能不是通过学习或知识就能获取的。当然,这种“黑人艺术”或“黑人政治”不仅取决于其生理和物理属性,更重要的是,它本身也是在其特殊的政治环境和历史情境中形成的。

他们的作品是独特的,社会及政治属性是相对弱势的,而作品是非常有能量的。仅在文化特殊性这一方面,东北艺术家族群及黑人艺术家族群有可比较的地方吗?我会如此比较,仅因为你近期的工作和兴趣与这两个群体有关。

没有可比性,本质上完全不同。对于黑人艺术家而言,种族是一种身份,一种政治;但对于东北艺术家而言,不但没有这样的自觉,而且普遍也不愿意被这样归类。另外,黑人是一个种族和族群,但东北是区域和地理,二者原本就不在一个参照系内。何况,背后是两种完全不同的政治基础和历史根源。但不能否认,东北艺术家身上普遍还是存在着一种集体性的地域气质。无论是绘画,还是影像,还是有一定的辨识度。而这也是我们在策划K11展览时决定以“东北”为主题的原因之一。

展览现场,在集结,K11沈阳馆,沈阳(2018年5月27日-8月25日)

而东北曾是共和国的长子,所以那是完全不一样。

对。问题的关键是“共和国的长子”如何或能否转化成一种艺术的政治,而这似乎并没有成为很多东北艺术家关于东北的一种自觉。有朝一日,如果“东北”和“黑人”一样成为一种身份政治,那可能会是另一番景象,但我觉得不大可能,而且我也不主张这样。即使少数民族,也很难像“黑人”一样在中国成为一种艺术的政治,因为民族问题在中国本身就很复杂,也很敏感,能够打点擦边球就不错了,所以至少在很长一段时间内,它不可能成为一种集体的行动,而且对此,我同样不认同。不过,我倒是期待看到更多有关东北、有关少数民族的好的作品和展览。

展览现场,在集结,K11沈阳馆,沈阳(2018年5月27日-8月25日)

你与张涵露在K11沈阳策划的“在集结”展览有强烈的地缘政治倾向。

最初,我们在K11沈阳有两个展览的计划,第一个是围绕“东北”的开馆展“在集结”,第二个是围绕“东北亚”的一个展览,计划将东北周边包括朝鲜、韩国、日本以及俄罗斯、蒙古纳入其中。但其实,在关于“东北”的展览中已经有一个单元涉及到了东北亚地缘政治问题。可没想到的是,此次开馆展就遭遇了官方空前严格的政治审查,而有关“东北亚”的话题本身就有点敏感,所以迫使主办方不得不临时取消了第二个展览计划。但我觉得,朝韩局势的好转——包括美朝关系的变化等——更显现出“东北亚”的重要性和紧迫感,而且它不仅限于东北亚、东亚乃至整个亚洲,而是一个全球性的问题,有很多值得探讨的议题,遗憾的是实现不了。期间,我们也曾试图邀请由宓围绕“东北亚”做一次演讲,后来同样因为话题敏感,临时取消了计划。

展览现场,疆域:地缘的拓扑,OCAT上海馆,上海(2017年12月30日-2018年3月11日)

你在近期于武汉剩余空间、K11沈阳以及上海OCAT进行的诸多策展工作均与地缘政治这个庞大主题有关。

我最早关于地缘政治的工作可以追溯到沈莘在剩余空间的个展《在家》(2016),里面就涉及了这个问题;后来拉脱维亚艺术家Diana Tamane在剩余空间的个展《走私者》(2017)则直接与边境、边界以及东欧地缘政治有关。这应该是起因之一。另外,不光在中国,包括西方乃至全世界,边境、边疆与地缘政治(包括族群、宗教等)都是最紧迫的问题。而且我也一直对这些问题比较感兴趣。最初我只是想写一篇文章,但在筹备的过程中发现了很多相关话题的艺术作品。所以我先是完成了文章的初稿,后来机缘巧合,这就变成了一个展览和写作计划。也因此,它重新激活了一些老作品(比如杨茂源90年代初在新疆的考察,包括蔡国强在嘉峪关的爆炸行为等),个别作品可能很多人之前都不知道。《疆域》在上海结束后,紧接着又在北京巡展。期间我们组织了大量的学术讲座、对话、表演和放映,从不同的视角、层面展开相关话题的深度讨论。论文的英文版部分刚刚发表在最新一期的《Yishu》期刊上。K11沈阳就是因为我策划了“疆域:地缘的拓扑”而找到我,希望我参与进来,和张涵露一同策划他们的开馆展。但其实,“在集结”的策展方式、展览语言和“疆域”完全不同。而且我前面也说过,地缘政治不是“在集结”的主题,只是其中的一小部分。

展览现场,疆域:地缘的拓扑,OCAT上海馆,上海(2017年12月30日-2018年3月11日)

关于“疆域”,我已经说过很多了,但我想这里重申的一点是,尽管这是一个主题性很强的展览,看上去像一部宏大叙事,但其实包含着很多复杂的问题,特别是艺术家和参展作品涉及的议题其实都很具体,可能需要我们慢慢来消化,而且这些问题还在变化,疆域本身也在变动之中。在纽约驻留的这段时间,我也一直在留意这方面的信息和资料,发现HKW,《e-flux》等都在关注边界、边疆及地缘政治的问题,做过相关主题的展览、出版和讨论。期间,也看到并收集了不少相关的作品,所以如果将来有机会的话,我还希望将这个展览从中国及其周边拓展到全球。

当然,对我来说这只是一个阶段性的研究项目。同时我也在关注另外的问题,也在准备其他的展览和写作计划。

疆域:地缘的拓扑,展览出版物