来源: ARTSHARD艺术碎片 文:孙天艺

艺术写作者孙天艺谈近期由韩馨逸在鸿坤美术馆策划的群展 “游戏的终结 ”。

参展艺术家:

顾颖、胡伟、黄彦彦、刘符洁、

麦特 · 霍普、娜布其、张颖、周岩、朱荧荧。

展期:2018.7.22 - 2018.9.30

《游戏的终结》是胡利奥·科塔萨尔的早期短篇小说集之一,其中的故事延续了科塔萨尔早年的幻想小说特征——天马行空的想象力,精致的封闭结构,先驱性的主题,梦魇般的离奇画面,以及对存在主义及人性的初步探讨。正如科塔萨尔所说:“我知道,这样的故事没有人用西班牙语写过,至少在我国是这样。我国有另一类故事,博尔赫斯的故事是令人赞叹的。但是我写的是另一种。”

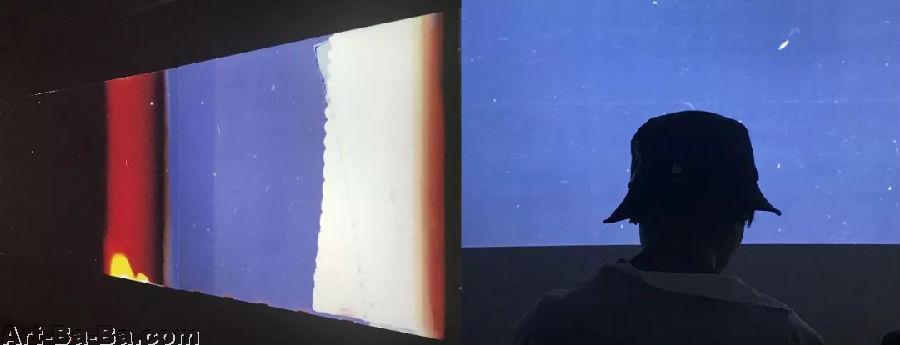

鸿坤美术馆“游戏的终结”展览现场

黄彦彦,《云寺》,纸本丙烯、数码喷绘,2017

如果从对展览主题的回应程度上来说,“游戏的终结”可以分为两个部分,一明一暗。暗线安插在以绘画和装置为主的一楼展厅,例如鸿坤美术馆进门处黄彦彦的作品《时间的迷雾》(2017),迷乱且多变的线条被与空间结构相呼应的拱门框定起来。如果说她在用电脑去编程这出笔墨游戏,那这个看似随意的动作实际上早已被限定了可发挥的空间。而“游戏”的明线在地下的展厅更显著一些,或许是由于作品媒介的统一以及一些带有时间性的表述,从而艺术家的个体记忆和经验通过影像的姿态于黑暗中闪现。在众多影像作品里,机械、坚硬的质感和图像的流动性形成了一种诡异的比对。例如朱荧荧的“IN SERIES”项目,两件作品以一种绵长柔软的方式倾诉了上述这一切:被抛弃的相机底片上偶尔曝光出过往之物的痕迹,暗示着某种存在过的叙事,但显然艺术家并不希望带动出这种叙事或某种情感,而是再将它打散、重组。这些被技术所捕捉却又时常被我们忽略的日常之物,如同一把已经生锈的钝刀,戳到了观众惯性思维的软肋。

朱荧荧的“IN SERIES”项目

艺术家张颖作品

胡伟,《硬世界,软世界》,录像装置,16’00’’ ,2016

策展人韩馨逸提到的“游戏”,是建立在当下技术增殖和信息爆炸的大环境中,在加速主义盛行的今天,无人能脱逃于它。且不论麦克·卢汉的媒介延伸论,人自身被工具同参数化的事实已无需辩驳。正如贯穿于胡伟《硬世界,软世界》(2015)中被编码的身体,他们如同可被捏造的软组织一样,时不时组成如机器般的矩阵,以便去归类、储存和治疗。而在展览现场,伪造成健身房的空间却更适合观众休息,带来了一种悖论般的存在。

娜布其,《漂浮的情节》,综合材料,290x280x270cm,2017

麦特·霍普,《静止的旋转体》,钢 、电子配件,220x120x160cm,2018

朱荧荧,《津·五部曲》,单频录像,27’06’’,2018

在大众视野内,技术的进步已经成为了一种不可阻挡且有煽动力的现象,它在迅速发展的基础上逐步成长为一股愈发主体化的力量。在以人类为中心的环境中,技术,这类次级人工制品在当下不断自我繁殖,并试图将人与其主体性分离(也似乎部分地达到了这种目的)。于是,人类在面对技术以及与技术相关的一切事物时,常抱有两种态度:乐观主义者们笃定技术能够救世;而人文科学的人们大多带有反技术的悲观主义心态,他们批判技术理性对人性和文化的剥夺——在应用技术的同时又被技术所统领的情况下,反思并质疑这种不可扭转的趋向。对技术的担忧也早已延续到艺术界。2016年,艺术家道格拉斯·科普兰(Douglas Coupland)在《假如接下来没有大事发生?》(What if There’s No Next Big Thing?) 一文中就做了激进的发问:如果技术世界不再提供给艺术界以可使用的资源,那艺术该如何发展? 当然,这一问题显然并不能与“假如人类不再发明技术,人类该如何生存?”这样的大命题混为一谈。艺术一直被认同的人文属性,令其成为一种超媒介的存在,但由于体制与资本化的介入,这个问题显然点明了当今许多人的顾虑。在新的媒介、技术和方法应运而生的当下, 艺术家们究竟该如何平衡他(她)同这种现实的距离?或者,该如何激发技术的潜力或者被技术所激发?

周岩,《The 2 of us》,预告片1/2/3,单频立体声视频,3’40’’,2018

刘符洁,《有时长的群像》,综合材料,250x158x55cm,2018

顾颖的作品“拼图”

尽管侧重点各不相同,但九位艺术家都多少呼应了策展人所说的某些例如“失控”的情绪和闪现的主体焦虑感。与其说是“精神多动症”,展览似乎更多地是展现一种发生于“多动症”之后的应激症状。艺术家的自我呢喃,既针对现实,又掺杂了大量情感。在周岩的新作《The 2 of us》(2018)中,他依旧以游戏做载体,一个可容纳公众的时空媒介被制造出来。但艺术家赋予它一条独特的个人叙事线索,其中包含着记忆的闪回(这令人回想起《头号玩家》中游戏创作者安置的彩蛋)。这模糊了他作品中的公共性与私密性的界限,同时将观众带到一个既陌生又迷人的场域内。与此相类似的还有顾颖的两件拼图作品,艺术家通过改变拼图的顺序而重组信息和图像,令最终的解谜环节变得异常复杂,但又充满乐趣。如果按照席勒所理解的“艺术的本质是游戏”,那这种游戏的方式似乎永无终结的必要。

图片资料来源于鸿坤美术馆