来源:长征计划

【特区】读本 | 马克·费舍尔 “数字迷幻”

编者按:

“长征计划:违章建筑三——特区”是一系列基于作品和视觉文化的想象和思辨。项目的思辨起点从深圳的改革开放历史以及加速主义的理论开始,旨在重新思考改革开放在认识论层面的影响,并对科学技术以及资本速度进行深入的剖析。

除了视觉展示之外,项目将同时在展场空间及线上文献平台呈现长征集体编辑的视觉读本,其文字内容则于泼先生及长征计划的微信平台上连载。读本摘选不同的学科:当代艺术、思辨哲学、文学及环境研究等文本探讨被视为现实的各种失衡的政治、经济及本体论的状况。

本篇作者简介

马克·费舍尔(Mark Fisher;1968-2017)是一位作家和文化理论家。他以名为k-punk的乐评博客进入公众的视野,并以激进政治和流行文化方面的写作而闻名。其著作包括:《资本主义现实主义:我们别无选择吗?》 (2009)、《我生命中的鬼魂们:论忧郁症、魂在学和失去的未来》(2014)、《诡异与怪诞》(2017)。

数字迷幻:论耳石小组《诅咒》

文 | 马克·费舍尔(Mark Fisher)

译 | 陈玺安

资本主义巫术诱发能动性和想象力的麻痹。但,这并不妨碍许多假性行动的活跃——在工作和消费两者之间的无止尽循环,枯燥且单调。信息传播也是如此。信息传播是种劳动,也是种消费。这番巫术作用在人们误以为是现实(reality)的领域。其主要功能实际上是对本体论的制约,将一切现有可能的现实选项删减到只剩下资本主义编码过的那个现实。这就是你常听到的“我们没有其它选择”。

耳石小组(The Otolith Group)的《诅咒》(Anathema;2011)并不满足于揭露施法过程的这种意识型态批判而已。《诅咒》要的是以资本主义巫术之矛建构一种反巫术;并准确地刻画了当前宰制性的捕捉机制。是的,《诅咒》将资本主义理解为一系列的巫术。用菲利浦·皮涅阿(Philippe Pignarre)和伊莎贝拉·斯唐热(Isabelle Stengers)的说法,这个巫术体系的程序是欺诈、诱惑和施咒。有意思的地方在于,不会有任何在施咒的人自认为是巫师。“如果说,资本主义进到了巫术系统的线索中”,皮涅阿和斯唐热写道,“那这会是一种相当特殊的巫术,一种没有巫师的巫术系统。”[1]当然,资本主义巫术不仅仅在国会中发生。管理现实,欲望捕捉的专家才是将这个巫术效力最大化的人:公关顾问、广告商、政治人物;他们都算是欲望生产的技术人员。

《诅咒》(2011)于伦敦Raven Row的群展“来自损坏的生活的反思:关于迷幻的展览”(2013)现场。摄影 | Marcus J. Leith

《诅咒》对欲望捕捉的关注,聚焦在一种我们可以称作是传播资本主义的巫术上。乔蒂·狄恩(Jodi Dean)对传播资本主义(communicative capitalism)的定义为“由金融和消费所驱动的娱乐文化所生产出的民主范式”。而信息则“被简化为仅仅是信息流;融入无数有价消息和情感材料中,争相捕捉人们的注意力;被视为意见、品味等趋势的方向导引的因素之一。”[2]传播资本主义捕捉技术厉害之处在于它不关心内容。它不在乎有多少反资本主义的信息正在流通,只在乎信息的流通持续不间断。这是一个看似完美的捕捉体系,“所有变革好像总是加强了体系本身。”[3]其后果之一体现在“资产和权力集中到了少数人手上的掠夺性政治经济计划”被遮蔽、粉饰为恰恰相反的形象:没有门槛的开放参与式体系[4]。这种手法转化了结构性的对立,并让它们碎片化为“无数小规模的问题和事件。”[5]驱动这种流通的,不正是我们的欲望——总是要建立更多联系、提出更多回应、继续累积点击量?

让·波德里亚(Jean Baudrillard)的写作可以说是预见了狄恩所谓的传播资本主义。早在1970年代,波德里亚就了解到了奇观社会的这种被动接受的时代,已经被一种控制体系取代。这个体系要求主动参与,而非被动盲从。“感性请求取代了强制命令”,波德里亚在《象征的交换与死亡》中写到:“从强制性被动的模型到基于‘积极回应’和主体介入,以及‘游戏性’的参与所构成的模型,最终导向一种经由自发性的反馈回路和拓展联系人的放射性模式,构成了一个整体环境模型。”[6]波德里亚的论调承接了麦克卢汉,称之为“触碰式的通讯文化”:“人们进入一种接触式的状态,所有的观看都像是种触碰,所有凝视都只是触碰式操控的一个面向。”[7]

波德里亚的文字同样适用在《诅咒》中描绘的诡异情色。在所有影片的场景中,不透明的表面融化成水池般的结界。接着,其中各种通信传播的孔隙开始向各处敞开,扩散。《诅咒》在某种程度上带给了我们传播资本主义的原始材料,并且是两重的:他们的影片素材全取自于广告取样——采样集中在触控萤幕设备的广告上(智能手机、平板电脑等传播资本主义的设备);而其取材的平台同样是传播资本主义的主要节点之一:YouTube。正如波德里亚预测的,YouTube主要仰赖参与者的“积极回应”而运作。网站点出了传播资本主义的捕捉设施:让所有类比转数码的耗时工作都交给自愿参与的人们上传,免费的劳动力。资本则是寄生式的掠夺者,最终搜刮该网站的产值。

这很容易诱导人在《诅咒》中所皱褶出的液态欲望面前去批评传播资本主义(确实有其必要,但应仅仅作为开始)。《诅咒》的第一步是将广告建构的幻影场面与其看似在销售的产品脱钩。而这个脱钩正是充斥片中的诡异感受的来源。这些被孤立的欲望符号碎片,构成了《诅咒》中的一致性。在我们观看之际,估彿置身于机器之梦当中。问题是,做梦的人是谁?

耳石小组《诅咒》(2011)于TBA21的群展“稀土”(2015)中的展览现场。摄影 | Jens Ziehe

观看《诅咒》的方式之一是将它视为资本自身梦境的窥看。这个孔隙界面滑顺增生的世界;坚硬外壳一碰即融为液态的瞬间接触的世界;这可能是资本眼中的传播矩阵的样子。但这与人类使用者之所见稍有不同。弗兰克·比弗·布拉迪(Franco Berardi)正是分析这个领域的专家:他的分析观察全球赛博网络的连接组织:资本的经济符号流动以及超载的人类神经系统。[8]马克思认为劳动者不过是资本流动所需的“意识连接”而已﹔但符号资本主义甚至不需要我们的意识——它真正的养料是我们的无意识关注。很明显的,我们并非仅仅或主要以身为受薪劳动者的身份来喂养它。现在,我们甚至在工作之外的时间也被剥削:我们的神经系统超时运作,试着招架符号的猛烈攻击,但我们根本没有从关注所创造的价值中得到任何报酬。

一旦我们拥有智慧型手机,我们不仅仅是沉浸在赛博空间中,而是在赛博时—空里面。不同于《诅咒》无人称的情欲迷幻,赛博时空是零碎、片段的。恒常地被插件到多种通讯平台上——短信、社群媒体网站、电子邮件——这导致了琳达·斯通(Linda Stone)称之为“持续性的注意力片面化”的情形。在此,和《诅咒》里梦一般融化著的欲望建筑相反,我们发现自己处于某种数码恐慌的状态,我们的手指焦躁地滑动萤幕,总是准备下一次的点击。点击的驱动力是欲望的短路,这甚至使最为剥削的色情画面看起来奇特而有趣。色情画面至少要观者注视画面一会儿,反之,点击的驱动欲望却往往仅只是点击而已。一种纯粹触碰的无意识行为,没有游离和作梦的可能。闪动的红色警示发挥抑制入迷的作用,使我们持续处于失眠般的欲求不满——再点击一下、再发一则信息。受制于点击驱力,我们成为一个通道,并让传播资本主义流通扩散。同时,每个警示都带有新的迫切性。

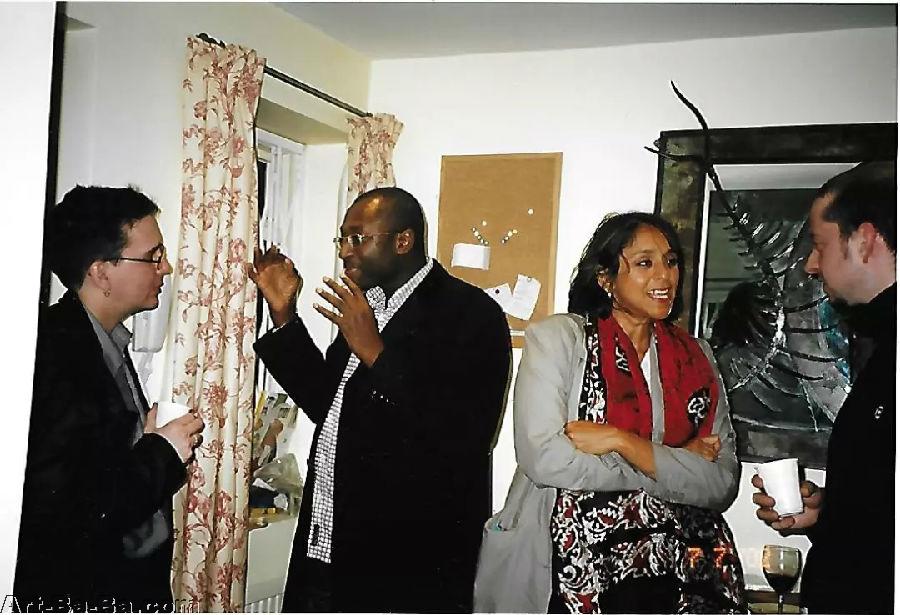

由左至右:文化理论家马克·费舍尔,耳石小组的寇卓•艾森(Kodwo Eshun)和安洁莉卡•薩格(Anjalika Sagar),以及音乐家和理论家史蒂夫·古德曼(Steve Goodman)

一如在《诅咒》中所显示的,资本主义传播机制的承诺绝对可以拿来和我们面对这些机制、网络的经验做对照。但这只是谴责和抗议,这还不是反巫术。反巫术必须要反转这个魔法的运作模式,即改变系统势必会强化系统。这意昧的是认真看待资本所做出但未能履行的承诺。彻底禁欲只是对资本的原欲工程的部分解答。是,我们会需要如弗雷德里克·杰姆逊(Fredric Jameson)所说的:“为了更好的此刻,要拋下我们所建构的那种补偿式的欲望体系。”[9]

但除了谴责和放弃之外,我们也需要某种反欲望的机制,某种足以胜过二十一世纪资本的神经主体化领域的白色巫术(white magic)。运用镜像来操作:当我们正在大卫·柯南伯格(DavidCronenberg)《感官游戏》(eXistenZ)一片中所谓的“最惨的现实”当中,在泛享乐社交的阴郁光泽中,被我们自身最为平凡无奇的身影迷惑的时候,《诅咒》施展另一种镜像巫术,让反射的表面变成通往外界的出口。由此,《诅咒》的一些意象开始变得类似于恐怖电影:例如《鬼驱人3》(Poltergeist Ill)中,作为通往“另一个空间”的电视萤幕和镜子;或《黑暗王子》(Prince of Darkness)中,非人的手指透过一个镜面而竭力侵入我们的世界;以及《魔盒》(The Box)中的液态入口。但《诅咒》远非恐怖的。《诅咒》带有梦的诡异色彩(eeriness),其与源头脱钩的影像被打开,带我们到一种无人称的欲望之海,隐没在资本之下,也超越资本。这种取消源头的动作,告诉我们的是我们已知的事物:梦不属于任何人,更不属于资本。一如纳格里(Antonio Negri)和哈特(Michael Hardt)一直主张的,资本的本身微不足道,它仅是寄生物,其养料不只是工作、还有欲望。资本仅能拦阻、含纳它所仰赖的欲望之流,或使之转向。从这个角度观之,YouTube并不显现为传播资本主义流通的空间,而是分享和将欲望集体化的空间。《诅咒》让人得以窥探这个欲望空间的视觉化效果。

也许《诅咒》最关键的一次将原欲的片段和资本主义咒语脱钩的操作,就是打开了一个特别的时间模式,并回异于传播资本主义的快节奏时间。传播资本主义设下的陷阱是诱使人们害怕从科技现代性之中撤出。但这种恐惧的前提是,疯狂的注意力轰炸是科技现代性提出的唯一选项,好像我们能做的只是拔掉插头,撤出。而《诅咒》提出数码机制的新用法、新的数码欲望型态:不折不扣的数字迷幻。当我们观看《诅咒》,我们会意识到“去迷幻”(de-psychedelized)的主流文化形成了什么。去迷幻化是资本主义式现实主义的一个面向,这种现实主义将一切简化为工作的要务和一种精神困局。《诅咒》的数字迷幻哄诱我们舍弃对忙碌自我、商务自我的焦虑认同。它扩张时间,它诱使我们愿意特地流连和游离。既非疗癒、亦非娱乐,疗癒与娱乐都充分使人恢复振作以重返工作。这个欲望时间和享乐掘金的精神指令关系不大,它是和工作本身的繁忙有关。清醒,疯狂,带有探索性。数字迷幻重新发现被资本主义现实主义所遮蔽的梦。

[1] Philippe Pignarreand Isabelle Stengers, Capitalist Sorcery:Breaking the Spell(Houndmills:Palgrave, 2011), 40.

[2] Jodi Dean, Democracy and other Neoliberal Fantasies:Communicatiνe Capitalism and Left Politics (London and New York:Duke University Press, 2009), 24.

[3] 同上。

[4] 同上,23。

[5] 同上,24。

[6] Jean Baudrillard,Symbolic Exchange and Death (NewYork: SAGE Publications Ltd, 1993), 24.

[7] Jean Baudrillard,Simulacra and Simulation (Ann Arbor:University of Michigan Press, 1994), 70.

[8] See FrancoBerardi, Precarious Rhapsody:Semiocapitalism and the Pathologies of the Post-Alpha Generation (London:Minor Compositions, 2009).

[9] Fredric Jameson, Valences of the Dialectic (London andNew York: Verso, 2010), 384.