来源:典藏Artcoco 张念、刘旭俊

张念×刘旭俊:

一场关于从哈拉维的后人类女性主义理论,到当代艺术里女性主义实践的对话

张 念

女性主义批评家

研究领域包括女性主义理论与文化批评理论

著有《性别政治与国家》(2014)、《女人的理想国》(2014)、《持不同性见者》(2006)、《不咬人的女权主义》(2001)

刘:2017年岁末,在《ArtReview》每年一次的“Power 100当代艺术权力榜”上,总共出现了三位理论研究的专家。唐娜·哈拉维排第三,布鲁诺·拉图尔排第九,朱迪斯·巴特勒排名是第四十八位。从研究范围来看,哈拉维和巴特勒都是女性主义,而哈拉维和拉图尔的学术交集于“后人类”。不难发现,女性主义目前成为当代艺术的显学已是不争的事实。恰巧,这两方面也是你始终关注的学术领域。在你看来,以哈拉维为代表的后人类女性主义的核心观点究竟是什么?

《ArtReview》“Power 100当代艺术权力榜”

张:首先要澄清的是,这三位都不是一般意义上的理论家。他们被一本艺术杂志甄选的主要理由应该是他们和古典意义上的“制与作”(technic)相关。哈拉维和拉图尔是科学实验室的常客,巴特勒的“制-作工厂”则是美国社会。尤其哈拉维,有三个博士学位。分别是生物学、数学和哲学。她的知识背景及其写作用她自己的话说,就是一个“杂交怪物”。了解黑格尔的都知道,他对认知主体和道德主体的批判预言了“后人类”的诞生。在绝对理性的环节,精神和自然达成和解。哈拉维和拉图尔的理论,正是在黑格尔理论的延长线上继续挺进,只不过他们的工作背景受益于新科技的发展,摒弃了形而上学。尤其哈拉维,将生物工程学和通讯技术的术语和哲学术语对接,分子细胞取代了哲学意义上的原子论个体,人与自身的同一性变得不可能,可以用新技术作为方法论资源,使得理论家有理由重新检审和批判哲学本体论。“后人类”(posthuman)的这个“post”,关心对立、运动、矛盾、冲突、重组和变形,因为生物学已经从卫生学转向了免疫学,生命体是普遍联系的。

刘:20世纪以来的女性主义的发展脉络很庞杂,比如波伏娃基于存在主义,克里斯蒂娃基于语言学和符号学等等。哈拉维的观点和此前的女性主义的本质差异在哪里?

张:相对于萨特男性主体那自觉的绝望,波伏娃的女性解放还有某种“成为人”的兴致盎然,当然波伏娃下意识地坚持“差异”原则,在哈拉维那里则成了自觉的科学性话语。赛博本体论是想象和物质现实的凝聚物,当我们庞大的感觉聚合体通过一种叫通讯光纤的物质所传导的时候,人的神经系统其实就外化了。一旦对象化,感觉和情感就会成为权力的控制对象,数据库首先是国家财富,但赛博拆除了有机和无机、人和动物的界限,因此她拒绝传统的基于意识形态化的女权运动。“女人”在她的词汇表中是一个中项概念,能同时在主体和他者的位置之间的迁移互访。她对无法定性的事物充满兴趣。比如陪你在沙发上看电视的宠物,这人类的朋友既非人又非动物(区别于可以吃的和可怕的)。电子宠物更是如此,一个感觉的电子实存物。在哈拉维那里,这些实存物不是自恋的投射,她的问题是如果动物的爪子或电子能自动书写,那么它们也会在主体这个占位空符上写下“我们”,于是区块链技术来了。

唐娜·哈拉维

刘:换言之,重要的已经不再是存在主义宣扬的人的主体性如何构成的问题,而是主体性本身就是某个位置,一旦某种新技术对这种主体位置进行重新编码,那么此前所有关于人和主体(当然也包括女性)的定论就会被撼动?

张:这和技术决定论不一样,她关心的这些实情如何激发我们的政治想象力。这需要女性主义具身化(embody)分析资源,伦理布满宇宙,在人的主体化政治和超人文主义之间进行平衡性的调试。自然和文化统一的连续体更多地被“女人”所表征,于是哈拉维在动物、机器和人之间重新建立起亲属关系,彼此渗透相互塑造,这个新的结构对于传统伦理学产生重大挑战——受热议的区块链技术正在塑造新型的政治。而在西方传统认识论的主客体二元组中,“女人”处在客体的位置,哈拉维富有创建地将这二元组改造成三元组,这样一来,女人就处在了自我与他者之间,处在心智和人工智能之间,使得女性主义成了巴洛克式的再生性之地。“赛博女性主义”(Cyberfeminism)之“女”,不是克里斯蒂娃先前语言表述的,也不是性别意识话语中的政治主体,而是可识读但拒绝被文化编码的“比特语言”。这多声部的噪音和混沌,让任何现代极权类型的梦魇变得愚蠢。另外,拉图尔的老师米歇尔·塞尔,也专门写书谈论过噪音和混沌。

刘:尤其近些年,我观察到一个比较有意思的现象。在西方,女性主义首先必然被认知为政治领域的研究(尽管谁都知道它不只是政治的),但是在中国,女性主义往往被最多地表现为美学问题,以及与之相关的经验正当性(女性经验是否可以作为独立的并且允许被表达的内容)、审美正当性(能否按照性别划分感性的感知与表达形式,从而赋予女性独有的感性形式)。你如何看待这种东西方差异?

张:你说的“政治”是指权力和权利,有关统治和被统治的知识。有关女性权利的社会运动当然具有政治性,属于人权逻辑,但不是政治本身。政治发生在歧义和分歧之处,女性主义整个来讲,就是与男权校准系统格格不入。比如审美说的愉悦问题,什么愉悦、谁的愉悦,愉悦在精神分析那里是指心理体验的强度问题。

刘:你关于政治的定义更像是建立在朗西埃“歧义”(disagreement)的概念之上。当然,他把审美也建立于相同脉络的概念上,把它称为“歧感”(dissensus),主张打破原有的感性分配的边界,让不可感变得可感。

张:关键是前缀“dis”。我把它理解成弗洛伊德意义上的,“dis”内嵌于心理机制,语言是诱饵,但生命上钩时会挣扎,这是“dis”,而政治经济学把这当成变态,不算数的。米塞斯就说变态在经济学中没有任何地位,你看,这次“#metoo”运动,不是为了争取可算计的经济、政治权利,女人们有多“变态”,她们针对一种模糊的氛围般的事物而“dis”,不是我感觉受伤,而是感觉本身受伤了。

“#metoo”运动游行

刘:那么,你觉得这种“dis”对于艺术美学而言,又意味着什么?

张:美学(aesthetics),作为它词源的希腊词,没有美不美的意思,其原意是指感通性,即感知的共通性(真理)。康德晚年写了《判断力批判》,他在认知理论和实践理论之间加了个审美判断力,这个很关键——人凭什么要行动,一行动就会陷入片面性,但这片面性在审美判断力看来,就是干得漂亮!不用深思熟虑众人会达成一致判断。其实,“感性形式”这个词最好扔掉,这后面跟着一个合目的性。现代主义之后,透视法的那个隐没点成了人文中心主义的人性污点。人性在哈拉维和拉图尔那里名誉不佳,人整个作为类的存在,能被看透吗?委拉斯贵兹的《宫娥》穿透画布,看里面藏着什么人性。画家在自拍,调试自我的位置,这还是看的噪音,多声部地看。什么都没有,画布背后还是画布嘛,还是投射屏嘛,他都把自己给转晕了。就是说你站立于何处,在谈这个感性形式?根本没有立身之处!马奈说他对于绘画只看到横和竖,指的是画框。阿多诺是对的,他说“唯有画不能被商品化”。你砸钱来买,画价超越于商品经济规律之上,钱是欲望的小客体(objecta)了。货币本身就是观念艺术嘛,标记一个交换行为的无意识。不仅是女性主义,其实不管什么,都不用依附艺术来谈论政治,艺术的就是政治的。

委拉斯贵兹,《宫娥》

刘:你刚才讲到,女性经验是无法被文化编码的比特语言,在隐喻的意义上使用了目前甚嚣尘上的比特币和区块链的概念。这种描述是基于技术层面的,还是意识层面的?

张:意识,有个意识,黑格尔从这出发推演精神,但他又说,这个意识是空无的任意点,启蒙革命意识就是这样的非时间性的点,黑格尔说的此时此刻,海德格尔则将这个时间点激进化,这就是绽出-狂喜。当代的艺术和技术正在一起生成新的感通性。这个感知共通体的对象就是一切虚拟的或虚构的,虚构(fiction)本来就有赋形的意思,它为心理内容造型,并形成新的核准。广义而言,只要能够为感通性赋形,就是艺术家。举例来说吧,政治理论方面,为恐惧赋形的霍布斯应该算装置艺术家,他的这个装置叫“利维坦”,或者叫“国家-主权”。如果区块链技术让契约自动生成、自动执行的话,这个“利维坦”装置恐怕要作废了,取而代之的是新技术创作的装置系统。赋形可当症状来识读,发疹子之类的。

刘:我看到的情况是,性别政治的装置系统在2017年经历了汹涌震荡。这一年俨然可以称为“反性骚扰年”。

张:装置系统,很好,这个系统现在对接在感觉的端口,康德非常排斥任性和偏好,而黑格尔则说没有任性,人无法行动。大规模的游行、声讨、抗议、归咎和惩罚,这不正是朗西埃说的那些不算伤害的伤害显形了,人们还找不到现成的法律-警治语言来消化和理解这一切,“dis”在扰动男人和女人的感知秩序,艺术家们怎么可能对此反应迟钝呢?这是嬉皮时代感官暴动的升级版,针对浸泡在习惯泥淖中的呆滞官能的顺势疗法,“dis”让我们分享一种匿名或莫名的感性,“dis”产生共通性。

刘:去年10月,《ArtForum》的出版人奈特·兰德斯曼被员工联名爆料性骚扰女下属。随后是纽约最老牌的军械库艺博会总监本杰明·吉诺齐奥以及著名艺术家查克·克洛斯,他们同样因为性骚扰被推上舆论的风口浪尖。再然后,则是因美国娱乐业的金牌制作人哈维·温斯坦性侵多名女星的丑闻而掀起的“#metoo”运动。这又引发了法国女星凯瑟琳·德纳芙牵头在《世界报》上集体签名维护男性的搭讪自由。最近还有深圳艺术双年展总策展人徐钢涉嫌性骚扰的风波。忽然感觉到艺术圈是性骚扰频发地带。

“#metoo”运动游行

张:未必是娱乐界和文化界的性骚扰多发,而是这个运动的参与者大多是艺术界和娱乐界人士,他们知名度高,给人印象就变得文化界是性骚扰高发地。

刘:目前女性面临的困境,一方面是高高在上的男性,另一方面是位于其规训下既不得不曲意逢迎乃至投怀送抱,又不得不在半推半就之间保障基本利益不受损失的女性。这个结构始终存在,差别只是它有没有被曝光。

张:资本主义体系就是你说的这种性骚扰结构嘛。金融家拿时间当剧场,时间是资本的存在论问题,但这次“#metoo”运动的位置是节点,这就区别于传统的性别政治,以前是在同一个合法性框架中争取被国家承认和并经由国家授予的权利,但是我更感兴趣的是德纳芙的反应。这完全是法国式的,在她所处的法兰西文化氛围中,这个担忧是成立的,男女调情作为文化属性缘起于路易十四创建的宫廷文化,被纳入个人魅力指标,但记住,一般智力的成年人都会辨识骚扰和调情的区别以及单边和互逆的区别。对了,调情也有很多版本,女人书写的调情的版本会是怎样的呢?我知道的法国女人翻脸比翻书还快的,肯定不是红酥手黄藤酒之类的,她们看见的是咸猪手。

刘:女性主义通常被描述为,旨在基于政治上的性别平权与文化上的性别平等,来抵抗构成霸权的男性/父权。在当代艺术领域内,它则通常被描述为:向表征着男性霸权的视觉机制发起挑战——或者用现在的流行语来说,它的对手是“直男癌审美”钦定的一系列核心问题。

张:在女性主义看来,视觉造型艺术的心理根源是男性的阉割恐惧所致。记得俄狄浦斯吗?他挖掉眼睛才算伦理英雄啊。其实没必要去正面对抗男性视觉霸权,而是去理解看的现象学内涵——看的背后还有看。雅克·拉康论画时候说的“凝视”:你不可能在我看你的位置上看见我。文艺复兴以来,凝视就被解除了,画家成了诱惑者。黑格尔说画家拙劣地模仿神,神看见自身,就是基督。这是父子故事,是主体性诞生的瞬间和事件,和女人没什么关系。关于“看-女人-看”,杜拉斯的小说《致死的疾病》里有精彩的表述,女人处在三个位置:抬头看,低头思,仰头睡。根据这种说法,只要女画家或女艺术家们同时处在这三个位置,就很女性主义了。

刘:你刚才提到了《宫娥》。福柯正是通过对这幅画的研究,走向了知识考古学——厘定不同时期的不同“知识型”。有趣的是,主要从事现代主义艺术史研究的乔纳森·克拉里把福柯的学术模型改造为“视觉型”。在画家决定画什么和观众选择看什么之前,“视觉型”在文化和图像的意义上已经事先做好预设——什么才值得被看,以及应该如何观看。很明显,在他的想法里,现代社会以来各种视觉型的主要缔造者无非是男性主导的文化价值观和资本决定的图像价值观。你如何看待被男性意识和资本运作垄断的视觉型?

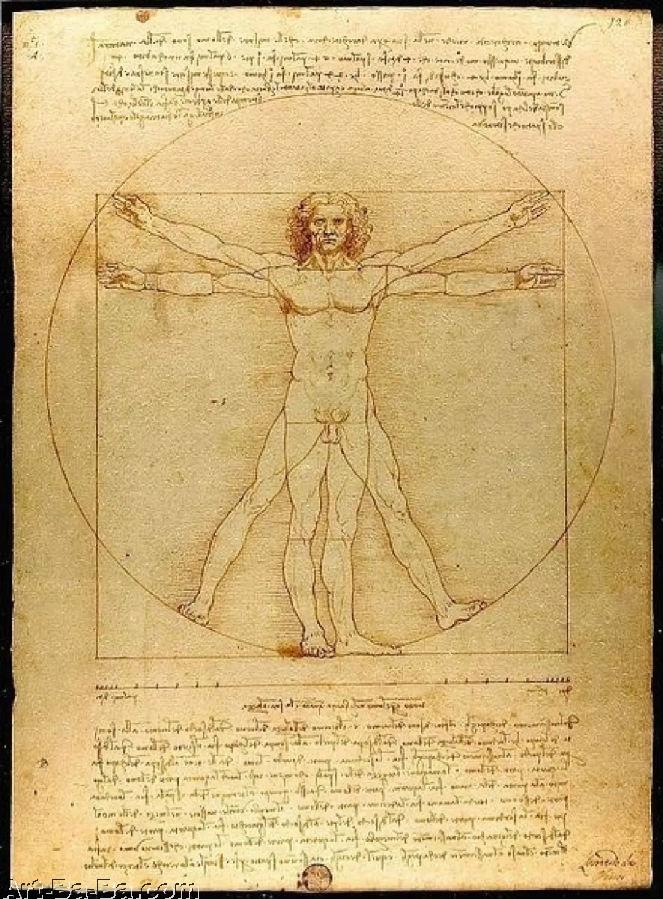

张:福柯拿这个做引子而已。画家不能动,那么让画动起来,这就到马奈了。占位(position),在哲学上指假设和设定,这是主体论不可或缺的前提。福柯涉及语言问题,他认为在理性主义之前,文字和颜料没什么区别,当造型质料用的,比如百科全书是自然、博物的造型库,文字是用来描述世界的。观念论兴起以后就不一样,人们告别平铺直叙的世界,经由普通语言学的改造进入语法图表的世界。我没有读过克拉里的这本书,但你这里说的视觉型和主体站位的设定是一回事,典型图式就是达芬奇的维特鲁威(男)人体,这是人类纪的几何模板,美、正义即合乎比例,所以拉康才说每个观看位置都被几何观察仪占据了。古希腊词idea是指在看得见的对象身上总能看到点什么,而这个什么一旦脱离具体事物,它就成了可直观的定性标准。弗洛伊德在《uncanny》一文中,专门分析了视觉无意识,如果这和阉割恐惧有关的话,那么视觉本体论不适用于女人。造型是固态幻像,整全的完美的大写的“一”,这是普遍性不是共通性,女人是流体的,互联网和女人是亲近的。资本家的操控感和这个全能的视觉占位相关,但货币是空符,涉及欲望,价值关涉一个不确定的时间运动,揣测需要想象力。

列奥纳多·达·芬奇,《维特鲁威人》

刘:从实际的角度来说,当代艺术的学术认证和资本青睐几乎都握在男性手中。在男性视觉机制的笼罩下,女性主义又能做什么?去改变这种现状?

张:可以颠倒这个占位,就是说在女性主义的框架内,什么位置是男人的,所有几何占位都成了一个移动的靶心。现状总是一个一个涌出来的,“#metoo”运动是最好的艺术,艺术家不是前赴后继地在挖掉自己的眼睛吗?说,你真美呀,这是骚扰,艺术地来理解的话。画在我眼底,而我不在画中,你非要说自己在画中,怎么可能?在画里,人只是那聚焦点。

刘:但是就我所知,实际情况并非如此。只要艺术家身份证上的性别显示为“女”,并且作品通过再现(女性肖像)、表现(女性内心)、隐喻(女性性征的隐喻,譬如花蕾)、换喻(女性身份的换喻,譬如织物)来形成女性主题,于是就成了女性主义艺术家。很显然,女性艺术家并不完全等同于女性主义艺术家。然而,现在只要是女性艺术家就近乎是女性主义艺术家了,并且还能享受到学术正确的“性别红利”。或者用网络语言来说,这又是一种“中华田园女性主义”。

张:我看过你指的这些女性艺术家的作品。尽管主题呆滞,她们还是很边缘吧,有什么红利可言呢?她们常出现在拍卖会或者双年展吗?“中华田园女性主义”,大概是男生们喜欢用,年轻的男女们正背负着中国市场经济负面效应的毒气,处境很不好,没有心情认真领会女性主义,这不奇怪。

刘:最近这几年,你越来越多地介入在美术馆内举办的艺术公教活动,就比如上海的外滩美术馆、余德耀美术馆和深圳的OCAT。你对目前的中国当代艺术里的女性主义问题有什么看法?

张:嗯,我接触的女艺术家对女性主义的反应普遍都比较迟钝。我印象最深的是艺术家陈羚羊的作品《12月花》。在我有限的观看经验中,这算女性主义作品。但是,我对作品那中国风意义上的唯美布局不太感兴趣。在哈拉维那里,女性主义艺术的关键哲学问题是斯宾诺莎提出的——身体能做什么?身体经验应该是女人最在行的,可是我们的女艺术家对于身体的理解非常表面化。记得有次看展,一部作品叫《泉》,艺术家曹雨录制了自己哺乳期乳汁喷射的影像。据说,权威的男艺术家们对此很是赞赏,他们可能找到了喷射时的共通感。我跟这位艺术家交流,她说没想太多,喷射是自己的一种力量。其实重要的不是喷射,而是乳房天然就是一个好的客体,吮吸和排泄是爱的欲望根据,乳房是全能的,小婴儿通过它来摄入养分和外投情感,形成了早期人格。乳房是全能思想的第一个欲望根据,这个思想装置要怎么艺术化?喷射等于力量,这是为阳具中心加注解吗?

刘:换句话说,在你看来,目前女性主义的艺术已经远远落后于理论,并且有着很明显的“时差”?

张:我很吃惊,这些都是19世纪的女权嘛。哈拉维的理论观念是非常装置化的,她常常呆在实验室,和人为的肿瘤鼠打交道,为研制乳腺癌治疗方法。她称它们是她的远房亲戚,是哺乳动物中的伦理英雄,从这个亲属结构中装置艺术家们会获得灵感吗?她熟悉免疫系统的战争故事,而身体在生物工程学那里,是一个巨型的武装工厂,这也是装置呀。女人那每月滴漏的身体,和自身的同一性有什么关系?

刘:我们刚才从哈拉维的后人类女性主义理论开始聊,最后聊到当代艺术里的女性主义。我们不妨在她的学术逻辑上做预测或推论,以后艺术里的女性主义应该或者可能呈现怎样的面貌,才能够改善目前这种创作实践严重滞后于理论探索的现状呢?

张:按哈拉维的理论,必须很艺术地去做女权主义,在她那里技术和艺术的区别不是很大。新技术不但在改变我们的感知系统,还重新建立起新的劳动组织结构,家务劳动在国民经济学中是不算数的,哈拉维说这个不重要,比如一个直播做饭的妇女,直播化妆的女人,她也会有经济收益。集成电路里的女人,这不是理论探索,而是现实在逼迫理论设想可以走得更远。

文|张念、刘旭俊