来源:北京公社

UCCA对谈|雕塑作为当代艺术的媒介面临的挑战和新的可能性

讲座时间:2018年3月18日(周日)16:00-18:00

讲座嘉宾:理查德·迪肯, 凯伦·史密斯,隋建国,梁硕

讲座合作方: 新世纪当代艺术基金会,尤伦斯当代艺术中心(UCCA)

UCCA CONVERSATION|Sculpture as Medium: Challenges and Possibilities

Date:4-6pm, 18th March, 2018 (Sunday)

Speakers: Richard Deacon, Karen Smith, Sui Jianguo, Liang Shuo

Parterners: New Century Art Foundation (NCAF), Ullens Center for Contemporary Art (UCCA)

英国最具代表性的当代雕塑家、特纳奖得主理查德·迪肯(Richard Deacon)在中国的第一次个人展览在3月17日于北京公社举办,艺术家呈现了他两个持续创作中的系列-《定制》(Custom)与《新字母》(New Alphabet)系列里的新作品。本次UCCA的对谈探讨了雕塑作为当代艺术的媒介面临的挑战和新的可能性。

_________________________________

以下为对谈内容的节选

文字整理:许佳宁

第一部分为理查德·迪肯对自己创作脉络的介绍

第二部分为四位嘉宾的对谈

*文字中插入的图片为理查德·迪肯演讲时所用的PPT文件

_________________________________

Part 1: 理查德·迪肯介绍自身的创作

凯伦·史密斯(Karen Smith):其实从20世纪开始现代艺术带来了很多新的的突破。理查德·迪肯的思考与创作带动了一代艺术家。这可能不是独立的,因为迪肯身边有一批艺术家像托尼·克拉格(Tony Cragg), 理查德·朗(Richard Long)都是相互认识并有交流的。但是我发现在这些艺术家中,迪肯对雕塑的材料本身非常感兴趣,他不断地探索新的方式,比如,把木头变得具有潮流运动的感觉。他跟不同的专家合作,然后创作出影响我们对于空间、立体、材料等概念的认知的作品。

隋老师也是今天一个特别重要的人物。在过去的中国可能没有一个“新雕塑”的说法,但是我觉得新雕塑的出现是从80年代末开始的,从隋建国到他的朋友,像展望、姜杰、于凡这些来自美院的雕塑家,不断地挑战自己,让自己在材料上有新的可能性。

我们先欢迎理查德先生讲他的作品。

UCCA对谈现场,从左至右:梁硕,隋建国,凯伦·史密斯,理查德·迪肯| UCCA Conversation, from left to right: Liang Shuo, Sui Jianguo, Karen Smith, Richard Deacon

理查德·迪肯(Richard Deacon):首先感谢大家来到现场,我今天想讲的东西可能有很多,在接下来的讲座当中尽量让自己讲得清晰准确,并留出时间和凯伦、隋老师与梁老师进行对话。

第一张照片是我1969年在英国的美院毕业后做的第一个大的雕塑,这个作品创作的时间是披头士(The Beatles)专辑发行的六个月之前,基本的想法是用雕塑来回溯、标记美院的主楼道,从而讨论雕塑的空间和雕塑边界的关系。

第二张照片延续了我对雕塑边界问题的探索。

这件早期作品,是我在伦敦圣马丁学院的工作室做的。我把能找到的所有材料拿过来,做一个覆盖整个地面的作品,这个作品每天结束的时候就会被收起来,第二天再展开。作品发展得越来越大,最后覆盖整个空间。

刚才给大家看到的三张照片都是我早期的三件作品。可以很明显地看出来我在追问同一个问题,关于边界、材料和空间的问题。我的作品里总是有相对连贯的线索,比如关于材料的体量或质量的探索。我想通过创作找到题材,并让自己在用材料进行创作的时候对材料的功能、使用方法有很好的把握。很多作品都涉及到弯曲和折叠。

与此同时,我又提出了另一个问题:在使用材料的过程中生产的意义是什么?这个系列标志着一个新的思考的开始,关于关联性或关系的思考,从而探讨使用材料的方法能够跟其他的事物或叙事之间发生什么样的关联。这个问题可能在现在看到的这张图片当中体现得更加明显。作品的材料和它周围的环境产生了关系。我用浴室地板装修的材料来做雕塑结构,这个过程产生的联想对我的雕塑创作来说是一个很有意义的话题,因为材料本身是带着自己的故事进入作品的。

下一个想讲的问题是雕塑与它所在的空间之间的关系。现在看到的这个照片是一组作品,探讨室内和室外作品间的对话关系。这是在伦敦蛇形画廊的展览现场,除了室内和室外放置的雕塑以外,我还把建筑本身,即窗户,视为一层内外空间的隔膜并放置作品。

这也是我请别人帮我制造作品的第一次尝试,其中涉及到的问题包括艺术家工作室和艺术家本人以及外面的制造商人、工厂之间的关系。

我有一种让雕塑变得立体、获得体量、拥有有机形式的渴望,而不是让作品停留在结构的层面。在这种欲望的驱动下我用不同的技法与材料(如,黄铜

树脂、木头)创作了一系列新的作品。

在这些作品当中,我确实也解决了一个技术问题,就是如何让木头弯曲,制造出三维的体积。更准确的说,雕塑在呼唤的不是缺失的体积而是缺失的身体。

现在这个作品是1999年的。我突然想起来很有意思的是,之前来中国的时候和隋建国老师还有CAFA的一些教授曾经有过一次很长的谈话是关于制模的,我们讨论了制模和陶土这种材料的可能性。我说自己很不喜欢用陶土做模型的东西,觉得陶土是一种很不好用的材料,代表了在雕塑史中我不太喜欢的一部分。后来,有一次和德国的雕塑家谈合作,我们俩想一起做一个东西,艺术家托马斯·舒特(Thomas Schütte)的建议是到柏林的工作室两个人用陶土做。我想,陶土这种材料和刚才提到的雕塑所缺失的身体是非常相关的。

以上看到的是我2000年以前创作的东西,经过和不同的人讨论,在最近的8年,陶土变成了我愿意尝试使用的材料,现在看到的就是其中的一件。

我觉得我的作品都做得比较有野心,结构也很复杂,里面加了很多其他的元素。这是我2003年在德国的展览,现场图可以让大家对我的作品的尺寸和规模以及形式的多样性有具体的把握。这两张照片一对比能看出我对不同展场和不同的形式的特殊性的不同的处理方式。我对陶土也会做弯曲的处理,在这个过程中我认为用陶土来创作和木头做不太一样,这些实验给了我不一样的可能性和自由度。

接下来一些作品是我过去15年用木头创作的。

用陶土作创作还为我他带来了一些新的体验,从制作模型开始,对材料的处理上除了我之前尝试的弯曲、扭曲之外,还会对陶土进行切割。所以用陶土进行创作的时候,我能探索刚才讲到的雕塑的缺失的身体的问题。与此同时,我会用到一些和用木头创作不同的处理手法,比如雕凿、雕刻。

像这个作品,我用切除的方式把它切到最后只剩一个骨架似的东西,开始切的时候体积没有那么大,我是切割了之后再放大。

我在做雕塑处理材料的过程当中都会有一些新的可能性涌现出来,有的可能性是可以预见的,有的在没有接触之前不知道的。我用陶土进行创作时,逐渐在材料中引入了颜色的元素。我意识到可以在陶土创作中使用颜色时,影响了我在用其他材料创作时的一些想法。用陶土创作时,我还发现了另一个可能性,就是对材料的尺寸进行改变。

我觉得改变可以是双向的,比如这个作品一开始使用的材料是钢铁,最后可以把它变回陶土。在材料之间的转化让为作品增加了新的意义和可能。

这个系列我一开始打算用陶土做,但最后呈现的时候是用纸。我在纸的基础上,进行进一步的复杂化或放大。这整个转换过程就是从钢铁到陶土再到纸,由纸再回到陶土,甚至连草图也可以当做材料考虑。不同材料间的对话,在我的创作过程中打开了一系列新的可能性。

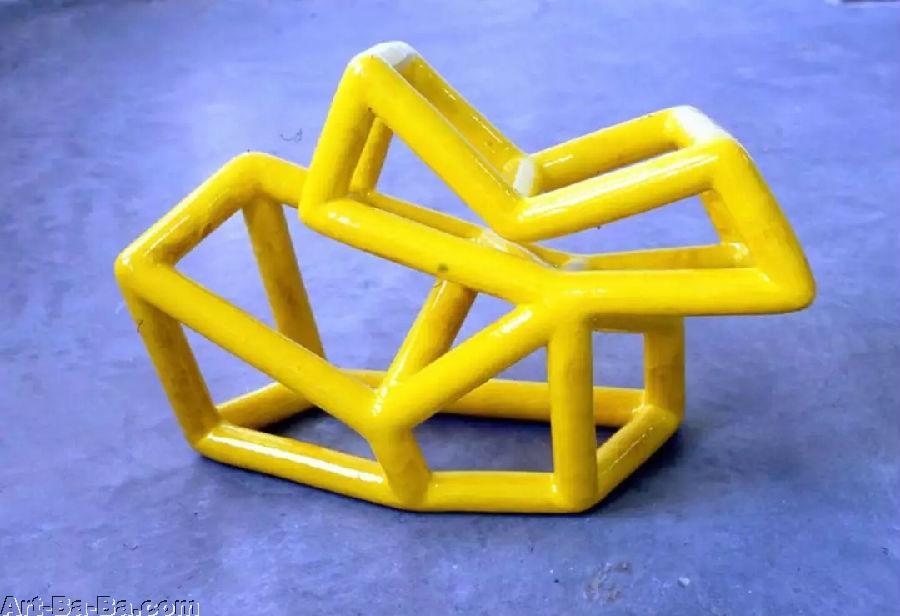

这是我在北京公社展出的一个系列作品的雏形。我最早的想法类似于之前那件用黄色陶土做立体骨架的作品,做完那个作品后我就想如果把结构拍平会怎么样?然后我基于这个想法画了一系列草图,把这些拍平后的形式画下来,并转化为实体,就变成了现在的钢的浮雕式结构。

这个系列叫“字母表”,我做了26张草图,象征26个英文字母。我想了26种钢铁浮雕形式的折叠方式。我在叠加或折叠钢筋的过程中发现了有意思的一点:钢筋的背面也是很有趣的,就是这个凹槽的部分。我开始在凹槽里面加入颜色,并开始意识到使用颜色并不只是限于陶土作品,在其他材料上面也可以考虑颜色的问题。

在这个过程中我又想到了呼吸的问题,就像我刚才说的,这些形式本来只是拍平的形式,突然加入颜色后,作品里面包含一些新的东西,好像让这些被拍平的形式重新回到了三维立体空间中。在这种平面和立体、二维和三维之间的转换过程中,我想到,如果一个立体的东西被拍扁之后会变得跟平面一样,有它的正面和反面。

北京公社展出的几件雕塑延续了以上的思考。立体的形式被拍扁之后有正面和反面,但当它变成一个在空间里独立存在的雕塑之后,它不再是简单的有正面和反面之分,而是两面都是它的正面,中间还有一层空间。中间的部分在两个表面之下作为第三个补充。

北京公社展出的另一个系列作品和定制的概念有关。我之前做了很多切割复杂的陶瓷作品,后来我开始思考能不能尝试回到一个更简单的原始的方法,用木质材料来做线条作品?这些木制结构曲线的每个组成部分都是定制的,但我一开始做作品时并没有有一个蓝图知道如何将它们拼起来,都是在拿到定制材料之后才构思怎么把它们做成一个很像线条的东西。我对钢管也做过同样的尝试,先切断再弯曲,弯曲之后再把这些结构组合成新的形式。

_________________________________

Part 2: 嘉宾的对谈

凯伦·史密斯: 特别感谢理查德先生给我们分享他差不多50年的创作,从最开始作为学生做的一些行为的、概念性的雕塑,一直到今天做这些规模大小不同、探索各种各样材料的雕塑。最重要的线索可能是他作为艺术家不断地给自己出难题。

现在想请隋老师讲一下,从中国的特殊语境出发,如何理解雕塑,不断打开自己的思路。隋老师同样实验过很多不同的材料和方式来进行自己的艺术创作,他与理查德也认识超过20年。观众可能也想要了解你们之间有怎样的交流,相互影响。另外在教学中,作为老师如何传达雕塑的概念。

隋建国: 我觉得迪肯放的PPT能够看到他在英国生活的背景,包括英国是一个资本主义国家,工业生产发展的历史很长。他整个创作环境我觉得是后工业时代,因为他从大学艺术学院毕业的时候正好是美国艺术风靡全世界的时候,一个是极简主义,一个是观念艺术。我猜想迪肯毕业的那个时候也许觉得没法再做雕塑了,大家都玩观念,极简主义把所有的艺术创作手法都“推倒”了,不管是平面的还是立体的。但就是在这种后工业的情况下,迪肯居然开始动手做物体,他一定要用自己的手来做。后来和车间、工厂开始合作,于是产生了一个艺术家和工厂如何合作的问题。

迪肯在英国自己动手做和中国的情况还不太一样。在中国的学院系统下,作为雕塑家你学了雕塑之后有两种创作方式。一种就是用材料去模仿一个形象; 要不就是像之前凯伦说的故事,我们在90年代用山寨材料,因为当时没有钱做铸铜、花岗岩、大理石之类的材料。那我们就用泥做一个人像,然后涂上金粉,作铜效果。或者是用水粉颜色打一个黑底子或白底子,然后打上腊,让人感觉像花岗岩或某种云纹大理石,我们是这样开始的。

当我想做自己作品的时候,大概是89、90年,当时也没什么信息,偶尔从杂志上看到什么,但误读获取的信息更多一些。我的出发点是中国的禅宗,为什么要做假的?干嘛要模仿一个人的形象或模仿一种材料? 其实就是要直接做。当然那时候也是因为没有钱,得自己做。这就和迪肯自己用手做的方式挂钩了,虽然那时候我也不认识他。我自己更感兴趣的材料是石头这类和自然有更多联系的东西,也与中国文化有关。石头在中国文化是很特殊的东西,像《红楼梦》就是从一块石头开始讲故事的。这种思考方式和传统有很深的关系,我觉得算是路径依赖。

梁硕应该比我小两旬吧,开始直接做东西,不用担心条件的限制。虽然他们也学泥塑,学院教的东西学学没坏处,毕竟是人类2000年的历史传统,学了更好,你知道都是怎么回事,然后自己再做东西,那就是实实在在地做,很实在。这个是我们这二三十年来艺术创作的历史状况吧。

凯伦·史密斯: 到梁硕快要毕业时候,理解雕塑的方式还是围绕人体吧?

梁硕: 人体的概念我感觉像是上辈子的事,现在我对雕塑的理解其事是毕业之后形成的。因为之前材料课一年只有一个月,我觉得那时候谈不上对雕塑的理解,只能说是对造型的理解吧。雕塑它不只是造型嘛,它还有别的,像迪肯做的这些东西我觉得都是挺传统的、关于雕塑主要元素的兴趣。

我对雕塑的理解可能真是毕业之后接触了当代艺术、现代艺术这些东西,迪肯算是我了解得比较早的一位艺术家,但也不算很早,05、06年的时候吧,我在荷兰驻地看到他作品,之前也不知道。

隋建国:不会的, 99年迪肯第一个讲座,在二厂,你还在学校。

梁硕: 这我真不知道(笑)。反正就那时候吧。

隋建国:你可能没兴趣(笑)。

梁硕:我觉得我受到了他以及他同辈人的影响非常大,基本是奠定了我对物体、雕塑这方面的认识的基础。怎么奠定的呢?我觉得和我们原来受的教育特别有关系。原来我们看一个东西觉得它好还是不好可能受制于两种标准吧。一个是它是什么,它总得有一个形象;要么就是能感觉到作者本身的某种情绪(“疯了”,“好细心啊”,“好美啊”,等等)。如果脱离开这两种感知体系,你再看一个东西好像也不知道怎么看了。我觉得这是学院的背景带给我的判断一个作品的主要的标准吧。

当我看到迪肯的雕塑,我印象比较深的是他早期刚起步的时候做的雕塑,我还费劲八叉地看英文阐释,自己一个词一个词查,看几页就不行了,一天看一页受不了,太慢了,但是也看了一点。给我印象很深就是迪肯说(我记不住原话,只能说我理解的意思),他这些东西就是它本身,它不模仿任何自然物,这个东西是用一种或几种特定的材料做的,他做的时候是和这个材料本身是很有关系的。而且不一定都有草图,不一定都是想好什么造型之后找到材料去实现它,他可能是在做的过程中看这个东西或材料怎么样。这就开启了我对雕塑的一个基础认识,也就是说他不是先有概念,然后用物质材料去为概念当作注脚,或者为这个概念服务。他也不是说像古典雕塑那样,去做一个他事先已经满意的造型。这里没有一个先和后的特别明显的区分,他所有的东西都是在做的过程里慢慢形成的,这个思路对我是很重要的,是一个一直在我创作中起作用的认识。

另外,我觉得之前看所谓抽象的作品,都只用“抽象”来概括,完全不知道怎么看,细了解他创作相关的文字之后,发现一个东西不是只用抽象就能说明白的事,它这里面确实有很多具体的思考。在做的过程里,“行”还是“不行”,反复进行这种判断。

一般情况而言,我们会面对两种判断,一个东西“是什么”或“不是什么”。我们倾向于多了解多看它是什么的东西,不是什么的东西我们习惯上不去看,或者不愿意去了解。因为那在你的概念之外,不在你的世界里,你了解也没有用。但是看迪肯他们这一代人的作品的时候,让我产生了“不是什么”好像更有意思的想法。你觉得他就故意玩那个游戏,这么转一下,诶又突然那么转一下,你根本想不到,就很“贱”的 (笑)。他那个造型和线条就很贱,你想按他那个套路怎么怎么走,他就突然不那么走了。

我觉得这可能就是他们对形式的一种孜孜不倦的爱好,可能是一个挺重要的东西。突然那么走一下,其实就带有很多它“不是什么”的因素,它在躲避一种对既定概念的认识。这个东西好像变成了艺术家的本能习惯,在他的思维里面,走到一定程度感觉这个东西是不要成型了,诶我就不那样。到现在我对这种游戏方式有的时候也是质疑的,经常这样(不按套路走)是不是也成为一种套路呢?但它似乎也成为一种习惯性的动作。

凯伦·史密斯: 我觉得刚才梁硕说的牵涉到的几个东西是在迪肯的作品中是看得到的。第一个就是命名(naming),就是什么"是什么",给它一个名字。在中国,可能当代艺术的发展太快了,大家都比较急着和世界接轨,融入国际艺术圈。什么东西一出来了,马上要给它定一个名称,或者定义,说明它是什么,这样的话它很难就再变成别的东西。所以我觉得很多艺术家刚开始自己的探索就被定下来一个形式(form),你就很难再去重新认识自己,或者否定自己以前做的事情。

我觉得隋建国早期做的一些作品没有一个非常明确的形状。我想回到抽象这个概念,因为中国这边的理解,可能是没有形体的都是抽象的。但在西方,抽象被分为不同的类型。

隋建国:因为中国没有抽象的阶段,从古典写实一下就到了90年代观念艺术这地方来了,所以我有一句话把抽象这个事盖掉了,“雕塑没有抽象”。雕塑哪有抽象?你做一个写实的人那就是写实,你做一个东西,这个东西就是这个东西,它一点儿不抽象。做个板凳就是板凳,做双鞋就是鞋,当然这个(指迪肯的作品)既不是板凳也不是鞋,就这个东西。要不然重新把西方的抽象概念翻出来那累死了,西方的抽象有半个世纪呢。所以我觉得迪肯的东西,之所以说他是制造者,他也没说他是抽象。刚才梁硕说的有点绕,迪肯是知道他要制作东西这个概念的,但是他不满足,希望做的东西不只是一个对象放在这里让人看。其实它不抽象也不写实,它自己就是实在,通过雕塑家的手做出来了,被生产制造出来了而已。所以我觉得这一下就把抽象的问题覆盖了。

凯伦·史密斯:我看你(迪肯)以前的一些采访,说你很小的时候在斯里兰卡,看到悬崖上的雕塑,然后在印度看到一些雕塑是从山里面雕刻出来的。你后来到中国,和美院的中国雕塑家又有交流,特别是对于传统的创作方式。这些会不会影响到你自己做作品的思路?我知道公社的这次展览,你也是在中国完成的作品。

理查德·迪肯:刚才大家提到了很多概念,以及命名(naming)。现在屏幕上看到的作品叫做《Under the Weather》,这个词在英文里有两个意思,一个是指自己身体不好;同时按照字面意思是在坏天气下。我觉得这个作品的名字和作品本身非常契合,但这种契合又不是在字面意义上的,你可以以一种莫名其妙的方式感受到名字和实物之间的关系。我在做雕塑的过程中会考虑意义本身是怎么建构起来又是怎么传达的,或者它到底是什么?

第二个问题想说抽象,我从来不觉得抽象这个概念里面有抽取含义的过程。隋老师刚才提到的抽象现实主义,我觉得对这个命名或者提法完全没有问题,抽象和现实主义并不是矛盾的。抽象在人类文化历史当中的作用就是要让事情变得真实。比如我们在石头上发现的纹路或者标记,让这块石头变成非常具体的这一块石头,而不是任何一块石头,它变成了它自己本身,它进入了现实。

我一直有个幻想,可能也不是幻想,我觉得在亚洲地区对抽象的理解要比在欧洲更加成熟或者复杂。因为亚洲是全世界唯一还在将书法作为艺术形式沿续的地区,继续存活在人们的生活里。我也不知道自己对书法的理解正不正确,但是对我来说,书法意味着做标记,这个方式本身会影响到标记的意义。书法的一笔一划怎么画和意义是有非常直接的联系的,这在欧洲是没有的。

回到凯伦的问题,我第一次对雕塑拥有实际体验就是看到亚洲的雕塑的时候。小时候去看斯里兰卡寺庙里的佛像,这让我获得异样的体验,因为我意识到这些佛像的材料是被刻在悬崖上的,佛像本身和它后面所在环境是合为一体的,这也暗示着某些东西是被拿掉的、缺失的。我在看一个东西时意识到另外一种事物的不存在,这种体验是非常雕塑式的。

隋建国:迪肯的爸爸当时在斯里兰卡当军人,所以他肯定很小就看过。我2014年去看过一次,斯里兰卡和中国的石窟不一样,中国的石窟是一个崖,然后挖一挖留出一个佛像就算了。但是印度和斯里兰卡的石窟是抠进一个山洞去,然后把这个山洞抠成一个空间,墙上留下佛像。这确实是让你想到雕塑的本源。你看到的形象其实从空间上来说,是它的负空间。比如,现在我们周围的空气的负形就是自己的身体。这是雕塑家最本能的意识。

当我们看迪肯的作品,我说他是现实主义的,他随时随地从周围的生活中吸取到他能变成作品的形状和制作方法,这是他的现实。但是我觉得,他一直就在想正空间啊负空间啊,不停地才变幻出这么多,像个星群。最早他可能用很廉价的材料,跟中国艺术家一样,那时候没钱,没钱就用最便宜的材料,一分钱就做一分钱的东西。后来有了生产能力了就可以越做越好,开始要征服更难用的材料,做让人更加想不到的事,开始和历史较劲。其实雕塑家就是这样活过来的。

理查德·迪肯:我去斯里兰卡的时候只有5岁,个子也只有现在的一半。所以任何东西在我看来都是现在的两倍那么大,它和我过往接触到的文化完全不一样。当时我意识到了这种文化的力量,但是并不知道这种作用力背后产生的机制是什么。所以,除了震撼之外,可能还有一点被吓到(terrifying),可以用崇高(sublime)这个词来形容当时的体验。在古典哲学里面,我们对崇高的体验肯定都有恐惧的感觉。

凯伦·史密斯: 我有最后一个问题,然后再看观众们有没有什么问题。我们今天讲座的题目是“雕塑作为当代艺术的媒介”,在中国的环境里当代雕塑家面临的是什么问题呢?艺术家可以为某一个楼盘或公园做一个作品,中国在这方面可能刚起步。迪肯先生在中国也有一个类似项目。我想了解他是怎么想的,这对于年轻雕塑家是不是一件好事?未来可能会有一些公共的空间可以让他们来做。

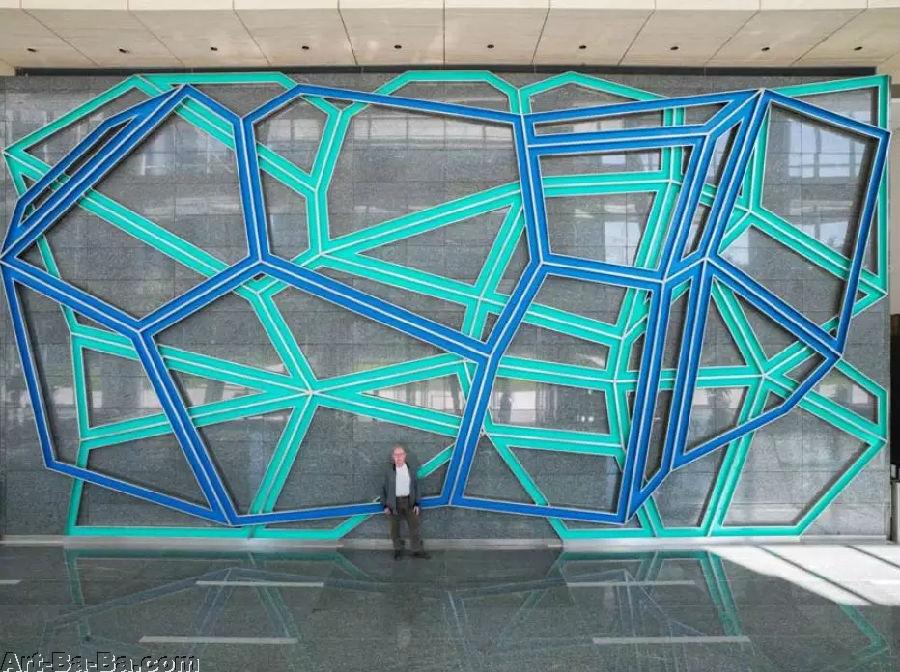

隋建国:迪肯为融科大厦做那面墙浮雕的时候,他给了我好几次惊讶。他原本在英国做单面彩色的作品。谈融科项目的时候,对方问我有一面墙你要不要来做,我说我不会做浮雕,但我知道有个人可以做得很好,你要是觉得价格能接受,可以请他来做。然后我就把图纸给迪肯了,15×8米的一个墙,迪肯说这个墙可以就放个9×5米的就可以了,大概价格多少钱。融科一想可以呀,现在因为欧元英镑都贬值嘛,很好的价格。就让迪肯来做,我给他写信谈想法。

迪肯来了中国之后两个反应,第一个反应我要把这面墙做满,但价格都定了,9×5米和15×8米的价格完全不一样,迪肯说作品最重要,这又很让我吃惊。他让我吃惊的还有他把彩色的部分变成了两层,我很惊讶为什么是两层的?他说你不是说要做两层吗,他以为人家想让他做两层,那肯定是我的英语问题,但是他就是做了两层。结果这次公社的展览的作品做了三层。中国给他挑战,他觉得就得有回应,真是又一次吃惊。

理查德·迪肯:刚才隋老师讲的很好,融科是一个很好的客户,因为融科的老板支持我的创作。我对作品和建筑表面能够承受或者是比较适合什么样的东西,考虑的比较成熟。我知道融科之前是有其他的方案的,但是老板不是很喜欢,觉得太甜腻、装饰化了,被枪毙掉了。

所以我想说两点,公共艺术,或者说在公共空间里面做艺术,作品怎么跟原来的空间之间形成互动,这本身是有意思的。但是对于艺术家更有趣的是,每个真实参与公共艺术的个人的反馈,比方说来自客户的反应,以及每个人之间的关系。 我认为一个好的艺术作品一定需要一个好的委托方,如果没有一个好的客户就不太可能在公共艺术领域中产生出色的作品。

之前最早的第一件在北京委托进行的创作是1999年还是2000年的时候,天安门附近的一个公司。

隋建国:复兴门的中远公司,中远大厦。

理查德·迪肯:当时这个委托是因为有三个委托的评选委员会,三个人对这件作品是有非常明确的要求或标准,完全服务于中远公司的办公楼,一定要是非中国艺术家的作品。经过评委广泛而长期的调研,最终他们在无数西方艺术家中选择了我,我感到非常的荣幸。我被选中之后就来了一趟北京,看场地,并确认合同。

1998年中国大使馆被北约轰炸,我想距离轰炸这么短的时间,我作为一个北约国家的艺术家怎么可能来中国做作品?令我惊讶的是委托方不仅没有任何负面的反馈,反而对我表示了完全的尊重。我自己还有点担心我在此创作会不会不太好,但是评委告诉我这完全没问题,我们会百分之百地支持自己所选择、喜欢的艺术家。我想他们的决定背后一定承受了很多政治压力,顶住政治压力去支持和认可我的工作,对于作为艺术家的我来说是非常让人受鼓舞的事,所以我刚才提到一个好的客户是一件好作品的前提。

我最后做作品的时候发现自己必须在中国做,原计划不是这样,但可能因为从国外运作品过来成本太高。我知道主办方、委托方为了这个作品也承受了很大的压力,在这种前提下我愿意做妥协,在中国完成作品。也是因为这个经历,我开始对在中国制造作品的过程有了一个非常切身的体会,在一个很基本的层面上了解到中国艺术家的创作现状以及身份现状。

回到凯伦关于公共领域的问题。公共领域对我来说就是由人组成的,人和人之间的互动让好的作品能够进入到公共空间。

凯伦·史密斯:好,由于时间有限,今晚UCCA后面还有活动,我们必须先结束对谈了。有点遗憾,因为我们刚刚谈开艺术进入公共空间的这个话题。我相信隋建国和梁硕的经验或故事还有很多,希望以后我们还会有机会听理查德先生讲他多次回到中国做展览、项目的经历,也希望能听到你们合作的故事。今天如果我有什么说不清楚的,不好意思,但我也是在学习雕塑的一些专业用词,有机会可以请隋老师补充解释。谢谢大家,谢谢静静给我这个机会让我到现场聆听并做这个讲座,希望大家都有收获,以后有机会再一次见到你们,谢谢!

理查德·迪肯

理查德·迪肯生于1949年, 1972年毕业于伦敦圣马丁艺术学院,1977年毕业于伦敦皇家艺术学院,现工作、生活于伦敦。理查德·迪肯于1987年获得特纳奖。2010年他的回顾展“遗失的部分”在斯特拉斯堡的现代艺术博物馆举行;2014年迪肯的大型回顾展在英国泰特美术馆举行;2015年瑞士温特图尔艺术博物馆举行了迪肯十年作品回顾展“在另一面”;2016年,德国埃森福克旺博物馆对他的版画和素描作品进行了全面的回顾展览。

凯伦·史密斯

凯伦·史密斯是一位来自英国的艺术评论家、策展人以及艺术史学家,研究领域为1979年以后的中国当代艺术。她从1992年起定居于北京,2005年,成为OCAT深圳馆的学术顾问,并于2012年被任命为OCAT西安馆的执行馆长。凯伦·史密斯撰写的著作包括《发光体:亲历中国当代艺术现场》系列(2012)和《九人传:新中国先锋艺术的诞生》(2008)。她曾在余德耀美术馆、外滩美术馆、泰特利物浦美术馆等策划群展。

隋建国

隋建国生于1956年,1989年毕业于中央美术学院雕塑系。任中央美术学院教授, 现工作、生活于北京。重要个展包括于佩斯北京举行的“隋建国:肉身成道”(2017);佩斯北京举行的“隋建国:触手可及”(2015);新加坡MOCA当代美术馆举行的“隋建国:禁锢与动力”(2012)。参与的群展包括“安仁双年展”(2017);“重新发电—第九届上海双年展”(2012)。2016年隋建国艺术基金会成立,以立足中国的国际视野建立艺术创作的收藏及学术脉络。

梁硕

梁硕生于1976年,2000年毕业于中央美术学院雕塑系,2002-2007年任教于清华大学美术学院雕塑系,2005-06年参加荷兰皇家艺术学院驻留艺术家项目,2009年至今任教于中央美术学院雕塑系,现工作、生活在北京。梁硕近期在德国巴登巴登美术馆举行了个展“空无意外出入山”(2017)。他的作品曾参加第九届上海双年展“重新发电” (2012);第三届上海双年展 (2000)和釜山双年展(2004)。