来源:OCAT上海馆

“疆域——地缘的拓扑”展览系列讲座之

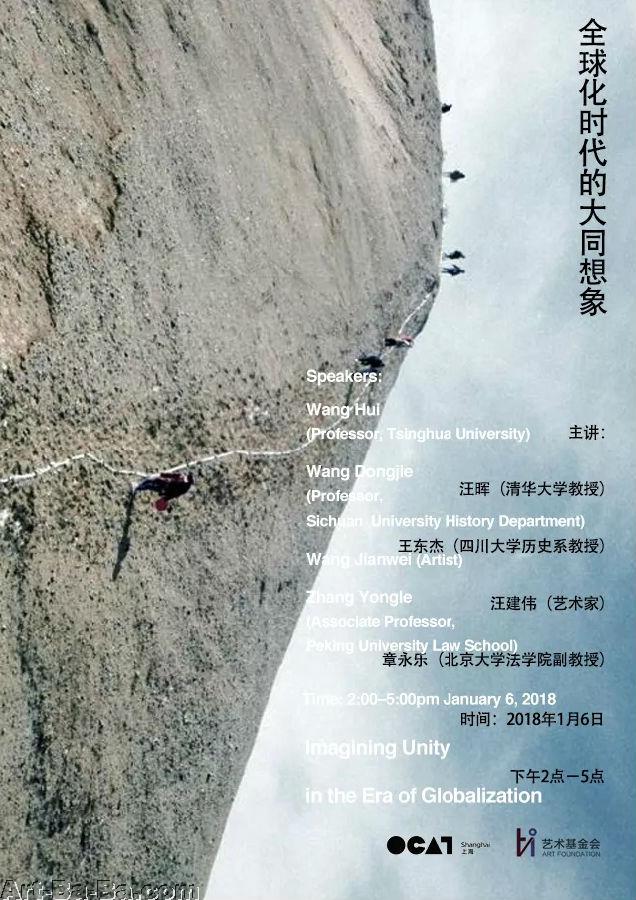

全球化时代的大同想象

Imagining Unity in the Era of Globalization

主讲:汪晖(清华大学教授),王东杰(四川大学历史系教授), 汪建伟(艺术家),章永乐(北京大学法学院副教授)

时间:2018年1月6日

艺术家的“解放”

汪建伟,艺术家

正文经主讲人亲自修订,题目为编者所加。

我首先感谢有机会来这个地方谈一谈自己的工作,刚才我们听了三位老师的发言,从汪晖老师刚才谈到的关于龚自珍对西北的想象——他从海洋来考虑西北这个概念,还是汪晖老师关于两洋之间的大同想象——我觉得两洋之间是非常重要的一个概念。汪晖老师用两洋之间的概念时说到了喀什这个地方,这让我想起还有一个人物没有到场,因为今天我们大家都谈地缘政治,最早好像是一个英国的学者,叫麦金德(Halford John Mackinder),他实际有一个关于这方面的想象,他把非洲、欧洲和亚洲认为是一个“世界岛”,围绕这个世界岛的美洲、英国、澳大利亚和日本是边缘。由于这种划分,他被赋予了叫“陆权者”这样的定位。他跟另外一个人“海权者”马汉(Alfred Thayer Mahan)正好是关于今天世界地缘政治很著名的两个人物。刚才听了汪晖老师的发言,关于从太平洋和印度洋两洋之间来看喀什,我突然觉得从这个意义来讲,麦金德陆权的概念恰恰是从两洋的概念里想象出来的。从另一个角度讲,马汉关于岛、海洋的霸权是从一个内陆的概念看世界的。我认为这个东西对于我一个艺术家的工作来讲,有很重要的启示,即这是一个关于视界的改变,带来的不仅仅是关于地域和边疆的改变。这背后我认为是关于世界观的改变。其实我读过汪晖老师在《两洋之间的新大同想象》里面谈的,在后面隐藏的是龚自珍自己要重新结构自己的世界观,我觉得这对于我们今天在座的人、对于我来讲是一个很重要的概念,即我们并不是从另外一种知识的叙述,从历史的叙述再来谈一个关于艺术的叙述,我觉得这是一个误解。当我们脱离了我们正常的视线和我们习惯性的领域,再来看我们一个自己以前的领域,其实是双方固定的领域都在消失,这后面就是对世界观的修正,而且这个世界观的修正我觉得最重要的是包括对你自己的重新理解和你自己对外部世界的重新理解,所以从这个意义来讲,我理解今天的讲话和我自己的工作应该首先是对想象本身的理解,也就是如何解放我们的想象,我认为这很重要。这是我讲的第一点,尝试对想象的解放。

A 1904 map from Mackinder's The Geographical Pivot of History.图片来自网络

我想用我自己最近的工作来回应如何解放想象,其实我倒愿意从大卫·休谟开始,大家知道他有一个非常著名的假设,我认为就是一种直指关于想象的假设。他说有两个台球在桌子上,当一个台球在这儿,你马上会想象下一个台球撞击这个台球的动作。他的问题直接提出来,他说我们根据这个原因可以想象出一百个结果,但为什么我们不去想象一个更不符合这个逻辑的想象,原因在于这个想象还没有完成,其实结果已经提前出来了,他要直指的是我们想象和想象的结果是否一致。我觉得这一点对艺术家非常重要,我们经常说我们在为想象力工作,但很长一段时间,其实我们的想象力在我们工作之前已经被终结了,我们是在为某一个明确性工作,我觉得解放想象力在休谟这个地方很重要的一点就是,每一个原因后面都是不同结果的世界。也就是为什么能够让我们去相信这个东西呢,是由于习惯,因为习惯到了最高峰的时候,它实际是不在场的,我们认为是知识、规律、经验,甚至是真理完成了这样的一个逻辑关系,但休谟说是习惯,我觉得这个习惯实际是通过教育和知识控制了我们的想象,我觉得他说得很对,因为我们身处这样一个习惯的世界,很多事物在我们的头脑中已经完成了连接和想象。但问题的关键是头脑以外的世界是否跟想象是一致的,我认为这是很重要的概念。

这个概念对我来讲直接涉及到对我的工作带来的一系列的变化或者一种改进。大家都知道在座的有艺术家、有批评家,当我们在写一篇文章的时候,在我们要做一个雕塑、要画画的时候,我们一开始总是有一个要做这个工作的原因。某种观念、某种想法,然后我们沿着这个原因去工作,一个月、半年或者一年这个工作完成以后,这个结果跟我们一开始的原因之间实际是不对称的,有一个叫哈曼的专门在分析这个东西,他说得很精彩。他说任何一个结果总是大于或者小于那个原因。我不知道在座的艺术家是否有这样的体会,就是我们最终说的结果一定或者大于或者小于一开始的原因,我用这个词是很直接的,因为有时候我们会用另外一套说辞来解释,我们说不断地丰富了我们的想象或者不断地让它保持一种更精简的东西,但实际上不可回避的是原因和结果这两者之间是不对称的。第二个就是我们常常说的过程,我们太迷恋这个过程,其实我今天看了很多作品,当我们面对结果的时候,结果总是要大于过程,因为在产生结果之后,过程的大多数部分实际是消失看不见的,最终我们是通过什么在这个结果和过程之间找到了一种逻辑,比如我们通过某种方法,通过所谓的档案,但有的时候我们忽略了过程跟结果是无法被回溯,回溯过程,回溯结果,实际有的时候是做假。我觉得对艺术家来讲,或者说对我来讲,有一个很重要的概念,艺术家的工作到底从哪开始?这就是尝试对自己工作的解放,你不再是一个有了一个原因就可以工作的工作方式,你必须要重新解放你的工作,一种实践先于理论,或者说无原因的工作是否可以作为一种艺术家的工作?这是我谈的第二点,尝试对自己工作的解放。

这种工作从何处开始? 我在做《时间寺》的时候,我的工作让我马上会想到一个词,就是“尚未到来之物”。

《时间寺》在纽约古根海姆美术馆展览现场,图片来自网络

大家都知道,你的工作一开始,就己经包含了一种时间的预设,但是你的工作尚未开始以及那个物还没有到来的时候,你怎么思考你的工作?从哪开始?这个时候大家都知道有一个时间的困境就出来了,我们会将这个时间的困境理解为是在为未来工作,但这个未来尚未到来的时候,我们只是用现在的经验来思考,我们现在的经验都是来自于过去,我记得法国有一个叫乌力波的写作小组,他们说得很极端,他们说实际所有对未来的想象都是对过去的剽窃。我觉得他这个话虽然说得很极端,但在很大程度上,它实际正在破解一个关于时间的困境。其实我要说的第三点,就是尝试对于时间的解放。我们不再从一个线性的时间去考虑问题,昨天-今天-未来,实际时间跟你的工作之间有一个潜能,我觉得我在《时间寺》里写到过潜能的时间是这样的时间:任何一个物可以以一种方式行动,同时,它具有另一种方式行动的能力,包括不行动,这话怎么讲?就是说在同一时间,对同一种物体来说,它具有两种以上的行动能力,相互依存彼此不相左,或者我们可以说,任何一个物或者事件总是与开放性选择有关,保持了它是和不是的整体性,也就是说无论它是否一致,我们必须要接受其这个矛盾性体本身的真实性,这就是刚才我回应汪晖老师讲到的内容,他所谈到的关于内在包容的复杂性,我觉得这就是时间的潜能,时间的潜能让我们脱离了一个线性的、非常概念化的思考。在这样的背景下去理解什么是对于尚未到来之物的行动,对于我来讲这个行动是如何展开的?我理解这个工作就是排演,排演并不是我们想象的撞大运,或者去被动地等待某种偶然性的出现,有一个诗人大家都知道叫马拉美,他有一个关于排演工作很精彩的描述叫“骰子一掷”。这是什么意思?就是说任何一次掷骰子的时候,这个时间永远包含了必然性和偶然性的双重想象,这就是潜能的时间。在同样的时间里永远包含了两种想象,尽管这两种想象也许是矛盾的,但我们必须接受这个矛盾的真实性。

马拉美《骰子一掷不会改变偶然》手稿,图片来自网络

大家知道,阿兰·巴丢甚至形容骰子一掷闪烁着所有思想的光芒,当然我认为这实际直接涉及到你对你工作的解放和你对时间概念的解放。这个时候我认为一个艺术家的工作或者你在工作室的工作,跟以前的工作就发生了一些变化,这个变化是什么,我就觉得可能有点类似于我们说的化学实验室和传统工艺的作坊。为什么我这么说,因为化学实验室里面有一个关于物跟元素的平等,而且不是概念的等级和文化的差异之间的有效,我认为这也许就是你的工作从一开始在物理层面上的大同,而且不是一个仅仅来自于身份、文化和地区的平等。第二就是,为什么是传统作坊式的工作,因为有的时候我们艺术家的工作直接面对的是工具,这里面有一个跟技术有关的问题,我认为有的时候关于工具和技术总是矛盾地呈现在我们的工作里,比如在传统的概念中,人跟技术之间永远是对立的,好像总是一个伟大的艺术家或者一个伟大的工匠,我们形容他的成功是他成功地掌握了工具,或者驾驭了技术。还有我们现在面临的新的媒介包括数码技术,我们也经常会讲到,我们认为它作为一个设备必须为我所用,但是今天我们已经看到了这种意识的局限性,无论是设备还是技术都有它自给自足的一种执行能力,我觉得这个东西带来了两个很重要的概念。在我工作的时候,工具已经不再是我完全控制的东西了,工具有它自己自主的行动能力,但同时大家都知道我们在外面看了很多影像和表演,可能在这个过程中我们会遇到我们所有处理的设备和程序也有它自己工作的能力和程序。也就是说人在这个同时,无论是传统的工具和工艺,还是现代的设备和技术,我们都不是所谓的自由主体,可否这样说,在这个过程中我们跟技术之间又形成了一个协商的关系,这种关系实际是什么关系,就是我们可能是一个技术的功能。为什么我要谈到这个问题?我认为这个问题直接导致的就是,我们作为艺术家,我们传统意义上理解的自由,对自然的征服、对所有创造力的占有,等等,实际上限制了我们的视线。我觉得从这里面找到了一个边疆,这个边疆即我们不是唯一自由行使权利的主体,实际上这就是今天我要谈到的第四点,尝试对技术的解放。我在今天的展厅里,已经大量地看到了这样的实践和现场。

最后我想从对想象的解放,让我们回到对我们自己世界观的一种修正和重新确立我们看世界的方法,包括艺术家的工作和艺术家是什么。我觉得对工作的解放,让我们知道我们的工作,并不是在已知的层面上所展开的,而是在已知的匮乏的层面开始了我们的工作,否则我们说的“新”仅仅是一个概念,我觉得对时间的解放让我们真正地理解我们很多工作必须保持在一个矛盾的完整性的情况下工作,而且不是我们选择了其中的某一个部分,然后我们宣布它是我们的工作,所以我觉得这一点是非常重要的。在汪晖老师的谈话里,包括在另外两位老师的谈话里,他们反复强调的就是内在的包容性、多样性和复杂性。其实这个时候我们要把一个时间概念和它加在一起,它是不能被分开看的。

最后我认为对技术的解放,让我们重新理解了主体的位置和性质,让我们明白了我们自己的边缘性和未来很多我们认为没有问题的地方,可能是一个新的领域,让我们有可能超越常识、超越各个知识带来的教条和局限,让我们有可能发展出一种新的主体。最后我想说的是,这些解放才会真正导致我们对物的解放,这也许是我今天所要讲的主题,即一个新的主体也许真正来自于我们的已知之外。

我的发言结束了,谢谢大家。

讲座现场