来源:绘画艺术坏蛋店 邸特绿

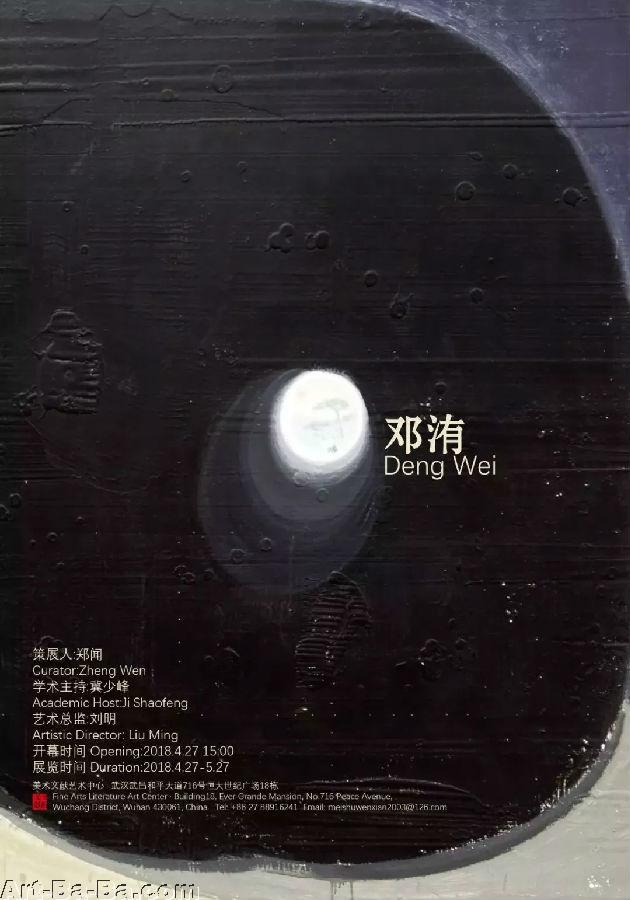

邓洧|邓洧个展

邓洧是一个生于70年代末的标准油腻中年男,喜欢收藏玉器讲段子。他一路从美院系统的油腻审美演变到现在的审美油腻,顺利又苦逼的探索着平面绘画带给他的兴奋点,对于绘画他时而自省时而纠结的过程像极了我们这代人经历的社会主义魔幻现实。他有个愿望就是能顺利的被评审通过参加其老家县城美协主办的展览,作为一位美院教师他至今未能如愿。——邸特绿

策展人 Curator:郑闻 Zheng Wen

学术主持 Academic Host:冀少峰 Ji Shaofeng

艺术总监 Artistic Director:刘明 Liu Ming

开幕时间 Opening:2018.4.27 15:00

展览时间 Duration:2018.4.27-5.27

展览地点 Location:美术文献艺术中心Fine Arts Literature Art Center

Tel:+86 27 88916241

Email:meishuwenxian2003@126.com

没有一个传说不是人间的爱恨情仇: 写给邓洧

文/ 郑闻

中国当代绘画在经历了世纪之交的“伤痕”或者“玩世”以后,要以怎样的面孔去面对一个更加崭新的未来?如果说’85新潮以来“玩世现实主义”中那些玩世不恭的大笑,背后的动力来自于个体对集体时代的反抗与宣泄,那么近十年以来的绘画则承载了更加个体化的情感表达。而滥觞于1978年由策展人Marcia Tucker提出的“坏画”("Bad" Painting)这一概念,近年逐渐发展成中国当代绘画的潮流之一。宽泛意义上“坏画”概念和程式的出现,一方面貌似成就和丰富了个体表达的选择自由;另一方面,很多具体作品却禁不起仔细推敲,一不小心就滑进了表象化和空洞化的潮流中。

怎么样才能给当下的绘画注入时代的活力、地域的特征、集体的记忆与动人的力量?情绪、构成、色彩、笔触、痕迹、空间,这些已经在艺术世界存在千年的基础语言,在媒介爆炸的艺术时代,会收缩为越来越小的孤岛还是渗透到更大的疆域?邓洧近年的新作给我们开了一个窗口,让我们得以窥见更为辽阔的绘画天地,以及有关现实和内心、神话与传说、潜意识与无意识、艺术和欲望等无限自由的遐想。

从求学履历来看,邓洧具有标准学院派的特征,他在中国最为重要和著名的几所艺术学院之间求学和工作,师从的也都是学院派乃至中国写实绘画领域的著名艺术家。从他早年一系列具像人物绘画中,可见其绘画功底的扎实与绘画感觉的敏锐。无论是单个人物结构面貌的塑造,人物面貌神态的捕捉,还是组画人物群体的空间布局,他处理与掌控画面的能力极佳。在这些具像作品中,还有一个不易发觉的特点,就是他用笔的节奏与状态,那些看似轻快实则准确的概括性笔触与涂抹,构成了人物形象独特的形体感,更代表了他绘画的一种特别气质。这种在“不温不火”与“策马扬鞭”之间转换自如的状态,是一个好画家把握“火候”的能力,更透露出绘画者对从事这件工作本身的热情与享受。

本次展出的作品,代表了他向更加未知的绘画领域与内心世界的一次“绘画探险”。他暂时抛开了对现实社会场景与具体人物形象的描绘,走向更加内心化和主观化的绘画内容。在4月初的武汉我看到这批绘画,糅杂着恍若隔世的风景名胜、尴尬无语的错位景观、改头换面的文化符号、若隐时现的文人趣味、流传已久的民间传说等。观者在啼笑皆非和哑然失笑之余,体会到作品的耐人寻味。邓洧用这几年的持续创作,实现了个人绘画生涯的阶段性转折。他暂时告别以现实人物为描摹对象的“现实主义”视角,却更加接近了艺术家的精神现实与内心现实。这批绘画是他聪明但不失反思的自问自答,是他与现实之间充斥着小小辛辣味道的“调侃”和“调情”。而对于他和绘画之间的关系来说,则是“调皮”但真诚的持续对话。

我们看到被故意篡改的《白蛇传》或者《景阳岗》,看到了原本“可居可游”的小桥、宝塔、屋舍、奇石之间爆炸的蓝色火光,黑色背景中被红线牵连却心不在焉的喜鹊,无人问津的石头阵列堆叠而成的洞天,在山水景观中描绘一轮小小红日或者无尽虚空的“高士”等等。从西天到中土,从交配的狗到盛夏的果实,没有一个传说不是人间的爱恨情仇,没有一个场景不是世间的颠三倒四。邓洧甚至也画了《西游记》这样被反复处理的题材,但是他的新意在于——抽离出角色面孔与道具的特征局部,无论是白龙马的脸蛋还是猪八戒的钉耙,形成兼具诡异与诙谐的特写。这种异化对象的处理手法,如同一部黑色幽默戏剧的无声表演。比如那幅穿越画面对角线的金箍棒,在黑色背景的挤压中变得脆弱而细长,抽离了具体使用场景和实战功用的“神器”,就如同男性自大而孤独的阳具,放射出虽然耀眼却无比失落的光芒。

而石头,那些愚笨的石头,那些用线条直接勾勒或反复涂抹出来的石块,占据的不只是画面空间,还是关于中国人精神生活甚至集体规训所留下的记忆残像。石头在邓洧这批作品中具有巧妙的历史象征性,无论是作为摩崖石刻还是掌中玩物,石头一方面是中国旧式文人墨客顶礼膜拜的情感寄托,一方面又是权力昭告和宣谕教化的物质载体。邓洧的《迎客葱》却把一颗如同兰花般舒展优雅的大葱栽到了石头上,原本“松柏精神”的清高造作与精神意淫被滑稽地置换,留下的不过是灶头案板做菜妇人们手中,一根用以吊起胃口的日常调味品。而砸断白蛇尾巴的那块石头,直接扮演了永远也不会消失的伪善道德的蛮荒力量。这些石头也正是艺术家内心世界的某种外化,可以被理解为一组同时作为习俗/制度/限制/道德的象征物,也可以想象它作为绘画领域本身的某种局限与道统。但是,石头中间留出的盗洞,提示了《桃花源》的意象,也以集体无意识中的惊鸿一瞥出现在他的画面中,这终究代表了一个好的艺术家对自己的要求和想象——一种想要从藩篱中逃之夭夭的狡黠,一种面对迂腐束缚的脚底抹油,一种与这个卑劣世界继续调情喧闹的人间之爱,一种出入自由的勇气与追求。

去年的一次活动中,吕澎先生问我怎么看待当下所谓“坏画”热潮的问题。我的回答是,问题不在于“坏画”的“坏”,而是很多从事这类型创作的人和作品真的还不够“坏”。广义上的“坏画”,在’89之后中国当代艺术反思社会政治的宏大叙事过后,作为一种无论从样式上还是理念上都想要突破的创作方式,吸引了非常多的创作者加入其中。不过正如任何一种被模仿和跟风的运动一样,中国当代绘画中的“坏画”趋势本质上缺乏的,是发现内心世界与周遭境遇最根本荒诞之处的能力,并针对这荒诞本身作出的激情、反应、智慧。当下的绘画不但要意识到消费社会中当代人的荒诞处境,也要意识到绘画本身在艺术经济结构中的某种荒诞之处。如果在表达的时候,还可以用满满的天真无邪和悠扬轻快的口哨去赞颂描述这既存的愚蠢,用坦诚去反射虚伪,用快乐去给可笑配乐,像皇帝新装里的孩子一样围绕着一丝不挂的皇帝载歌载舞,那才是一个艺人最高明和可爱的地方。邓洧笔下那一地缤纷多彩的水果,就像第一口事后烟般通透明亮。然而仔细看去,才发现那些破裂果实所描述的,不过是街边小贩被城管一脚踢翻后,内心无尽的悲伤。

绘画在今天依旧存在的理由,不是为了把一张画画“好”或者画“坏”,而是通过画画这件事自然流露画家本身的人格图像。在我看来,弗朗西斯•毕卡比亚的绘画,比很多著名画家更加可爱的,正是他在绘画这一行动中所展示的语言和修辞。一个小丑身心合一的即兴发挥,比著名演员矫揉造作的排演伟大一万倍。艺术的力量,不在于对可见之物的拙劣模仿,不在于用大笑去表示喜悦,用大哭去展示悲伤——用小津安二郎的话说,这样的演员就是动物园里的猴子。背道而驰往往成就了人的情感表达和艺术张力。邓洧的部分创作,类似《大话西游》中周星驰的表演,用荒诞和嬉笑表达了深深不安与忧心忡忡。就像那块石头边缘,隐隐藏了一半的“爱”字,无论如何,却说也说不出口。

2018年4月18日于金陵