来源:芭莎艺术 尚峥妍

谢南星《香料No.3》,布面油画,300×220cm,2016年

2018年3月17日,艺术家谢南星个展“谢南星:香料”将在尤伦斯当代艺术中心(UCCA)展出。艺术家通过历时两年创作的七幅油画新作,展现自己对绘画的思考,以更客观的角度回溯自身实践的源头。此次,芭莎艺术特邀艺术家谢南星和刘野进行深入对话,畅谈他们共同喜爱的文学和艺术,交流他们对艺术创作和艺术批评的独到见解。

谢南星和刘野

从纯文学到纯艺术

刘野:我喜欢看电影,有些电影翻来覆去能看好几遍,比如娄烨的《苏州河》,而绝大多数的电影纯粹是消遣。而谈到小说,我读过法国作家阿兰·罗布-格里耶(Alain Robbe-Grillet),我认为格里耶属于纯文学写作,他并不是要给你带来消遣。我看过他的《嫉妒》,阅读过程相当艰难,必须抛弃对传统文学的阅读方法和期待。

谢南星:我看过格里耶的《橡皮》,确实难读。他貌似在讲一个故事,可叙事完全是碎片化的,好像你能够看下去,但是又没法看下去,翻译会有一定的影响,但是他本身的写作方式就是那样。当时的很多法国作家都还挺“矫情”的,他们在语言上做了很多拆解实验。纯绘画也不一定好欣赏,罗伯特·瑞曼(Robert Ryman)的作品就是纯粹语言的游戏,不存在描绘什么,甚至连塑造都不需要了,如果笔触不算塑造的话,他是不需要表意的。你可能能理解他创作的道理,懂得他在艺术史层面的上下文关系,但是也不一定真的能够欣赏它。至于那块白色,我们又能欣赏它什么呢?

艺术家罗伯特·瑞曼作品

谢南星《杯垫》,布面油画,190.5×300cm,2011年

刘野:瑞曼的绘画不进行传统的造型了,他的作品和空间产生关系。瑞曼制造了另一种绘画语言,蒙德里安其实还在他的前一个世界里进行工作,瑞曼又往前走了一步。

谢南星:每个艺术家都给别的艺术家提供了很多可能性,让别的人能够在你的作品基础上继续进行工作。在某种意义上,瑞曼把蒙德里安极端化了,他把蒙德里安的作品极大像素化了,这样以后,就基本不表形、表意了。但其实,瑞曼也是在一个画框里进行作画,作品有一定的尺寸,画面也是空间,他的作品毕竟还是有边的,所以并没有完全脱离构成。瑞曼不塑造,但是和塑造是有关系的;他不表意,但是和表意也有关系。他的作品也不是纯白,这不是完全纯粹的,对我们来说,还是可以看到参与构成的东西。瑞曼是极端的,他几乎在刀尖上行走。

谢南星《无题No.5》,布面油画,220×220cm,2014年

刘野《读书的女孩》,布面油画,75×60cm,2008年

艺术家的重复

刘野:谈到关于重复的问题,作家纳博科夫(Vladimir Vladimirovich Nabokov)说过:“非原创的作家看起来八面玲珑,因为他们大量模仿别人,过去的、现在的,而原创的艺术只能拷贝它自身。”一个人不可能变成另外一个人,所谓的不重复其实只是表象。当然,这不意味着复制自己、临摹自己,重复的意思是艺术家用不同的方法去诠释自己的世界观。某种意义上,人类也是在不断地重复自己,人与人之间其实没有太多差异,本质都是一样的。

谢南星:塞尚在重复自己,连最不爱重复的杜尚其实也是在重复自己。从某个角度看,这是个困境,很多人觉得做五花八门的艺术很牛,但是为什么一定要五花八门呢?到处打洞、浅尝辄止很容易,但是把一个洞打深,并不断挖下去是很难的。人的认识是可以不断加深的,做艺术的过程是一个不断发现自己的过程。

谢南星《明信片No.8》,布面油画,220×150cm,2015年

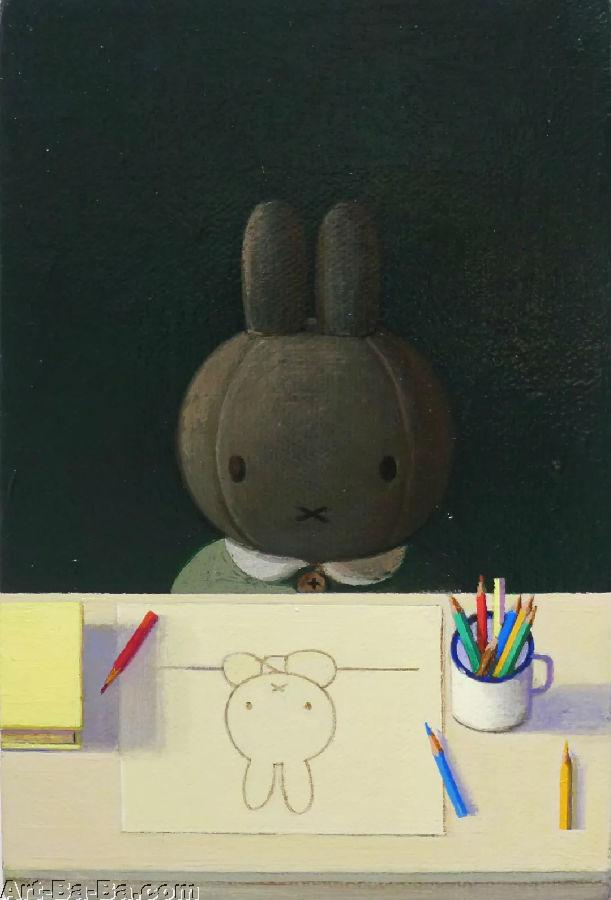

刘野《匹诺曹》,布面油画,30×20cm,2011年

好的艺术和艺术家

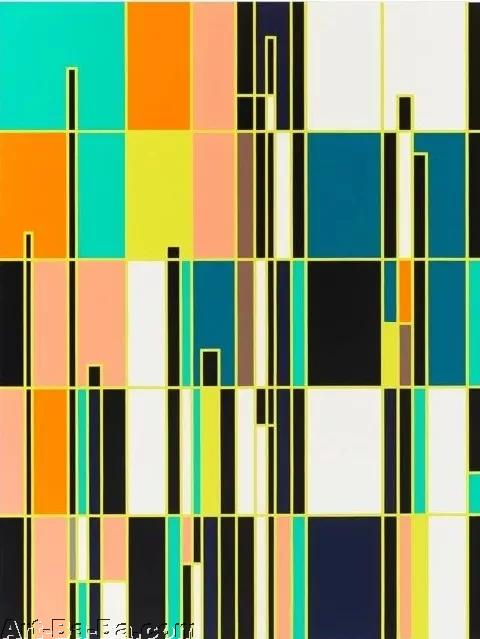

谢南星:有些艺术家对于市场或者成功是有戒备的,一方面你可以认为这是一种道德感在作祟,另一方面也可以被认为是一种“矫情”。之前,我和莎拉・莫里斯(Sarah Morris)一起参加过一个展览,她的作品缩小以后被印在包和衣服上,干干净净的几何图形看起来很好看,还挺有意思的。

刘野:我不认为这样不好,作品适合印在包上并非是一种贬义。市场的反馈并不能作为评价一个艺术家好坏的标准。就像有时候,我更喜欢让一些完全不懂艺术的人看我的画,并不是指望他能看懂,但是我觉得他们的反应很有意思。反而是那些半懂不懂的人最可怕,他们会凭借有限的知识储备设定很多条条框框,然后在这个框子里去评价你的作品。真正好的批评家、鉴赏家没有太多条条框框,他们能在作品里看到不寻常的东西。

艺术家莎拉·莫里斯作品

谢南星《会跳舞的调色盘》,布面油画,150×220cm,2012年

谢南星:除了某些所谓的批评家,甚至包括一些艺术家也是这样。他的创作会遵循一定的公式,好像是急于找一个安全的模式,以此来作为依据,否则的话他会感到恐慌。不管是批评家还是艺术家,很多时候,可能还是因为见识太少。

刘野:在二流批评家的评价系统里总是有一个针对艺术作品的死标准,一旦作品不符合其标准,就会被排除在他所谓的好之外。可是在好的批评家那里,标准总是根据具体作品来界定。

谢南星《明信片No.9》,布面油画,220×220cm,2015年

谢南星《无题No.4》,布面油画,300×220cm,2014年

谢南星:在古希腊,制定法律的人往往是一些哲学家,他们本身的认识肯定是比他们所制定的法典更高的,换句话说是人认知的自由度更高。法典是自上而下制定的规则,但其实制定法典的人是在法典之上的。

刘野:其实,法律界定的是人的最低标准,而不是最高标准。如果人自我的道德要求足够高的话,是不需要法律的,法律只是人行事的底线而已。那么,回到艺术评价标准的问题,当你积累的知识越来越多的时候,越需要警惕知识给你带来的限制。在某些语境下,知识可能会限制你的想象力和你做事的方式。杜尚的伟大正是因为他没有给自己设置一个死板的标准。

谢南星《无题 No.1》,布面油画,220×385cm,2009年

刘野《自画像》,布面油画,21×14cm,2013年

杜尚的伟大

谢南星:杜尚算一个旷世奇才,但必须有一定的语境他才能出现。如果没有艺术史的上下文关系,没有达达主义的整个语境,也不会有杜尚。我觉得达达的精神是最艺术的,他们的思路在近代艺术中是最活跃的,他们不断地破坏既有的艺术标准,这对后世影响很大。现在的艺术之所以变得开放和无序,和达达主义有很大的关系。以前,人们常认为建设是一种生产,其实破坏也是生产。最稀有的是当没有东西可破坏的时候,那么也就不存在生产的可能性了。

刘野:可悲的是,在杜尚去世之后,他的“没有标准”变成了标准,有些艺术家和批评家反而把这个作为了一个标准去应用。之所以老有人说“绘画死亡”、“绘画是一件非常危险的事”,就因为他们脑子里还残留着这么一个框,而不能直面作品本身。

谢南星《无题 No.2》,布面炭、油画,220×325cm,2009年

刘野《积木积木》,布面油画,17.8×12.7cm,2009年

谢南星:其实,杜尚的气质还是比较优雅的,如果换一个人,也许呈现的作品就不是这样了。弗朗西斯·皮卡比亚(Francis Picabia)的气质和杜尚就完全不一样,他身上有一种粗糙的质感。杜尚相比之下像个清教徒一样。

刘野:皮卡比亚不但粗糙,有时甚至粗鄙,实际上,这也塑造了他。最后他也将这种粗鄙变成了自己的艺术语言,形成了独特的美学。皮卡比亚不像杜尚是那种法国知识分子的形象,他在现实生活中是一个花花公子式的人物。杜尚好像还不是故意压抑自己,他曾经说:“从某个时候起我认识到,一个人的生活不必负担太重,做太多的事,不必有妻子、孩子、房子、车子。幸运的是我相当早的认识到这一点,这使我得以长时间过着单身生活。这样,我的生活比之于娶妻生子的普通人轻松多了。”生活中的很多东西对他来说似乎是个麻烦,他不需要这些。

弗朗西斯·皮卡比亚作品

谢南星《自画像》,布面油画,100×80cm,2011年

谢南星:这在西方世界是很难做到的,因为总体来讲,物质主义在西方盛行,这和东方还不太一样。杜尚在某种程度上有点像东方人,他的那种禁欲气质已经内化成了他的作品,我觉得这对艺术家来说是最理想的一种境界。

刘野:杜尚更像个先知,他的作品在更大程度上已经不是一个物质实体了,最关键的在于他的思想。所以当谈到这里的时候,我们回过头去就更能理解瑞曼的“白上白”了,瑞曼已经把所有的负担简化到了最少。所以我们欣赏他作品的时候,才会有一种醍醐灌顶的快感,杜尚、瑞曼这些人的思想和创作其实都是相关的。

谢南星:但是瑞曼的创作还是很严格的,有的时候让我觉得他的作品有一种紧张感,并不是那么轻松,其中有一种强大的张力在。

谢南星《肖像 No.1》,布面油画,120×160cm,2012年

谢南星《明信片No.6》,布面油画,2015年

中西文化传统

谢南星:马雅可夫斯基在中国比较有名,他属于俄国先锋艺术,他的作品有点像冲锋口号、战斗檄文,和形而上绘画、超现实主义、达达主义是同一个体系的,或者说是由它们派生出来的。马雅可夫斯基并不算是一个真正好的艺术家,其实这样的创作在西方很常见,很早的时候就有了。还有很多艺术家通过文字制造形式感和画面感。美国艺术家卡尔·安德烈(Carl Andre)的作品形式感就很强,他好像做了很多关于字词的游戏和矩阵排列的练习,仿佛没有表达,但却很复杂,给人的感觉也很强烈。

刘野:马雅可夫斯基的楼梯诗在内容上还是挺丰富的,他实际上把文字本身变成了一种视觉化的图形,内容和形式这两个东西他都有了。但是,他的内容还不像传统文学,传统文学的话,你只需要读它的内容,分析其遣词造句,至于视觉上的东西并不重要。而在马雅可夫斯基这里,内容好像既重要又不重要,包括他所选择的字的大小、重复哪个字词,这既出于内容上的考虑,又和形式有关。

谢南星《某人肖像》,布面油画,120×80cm,2012年

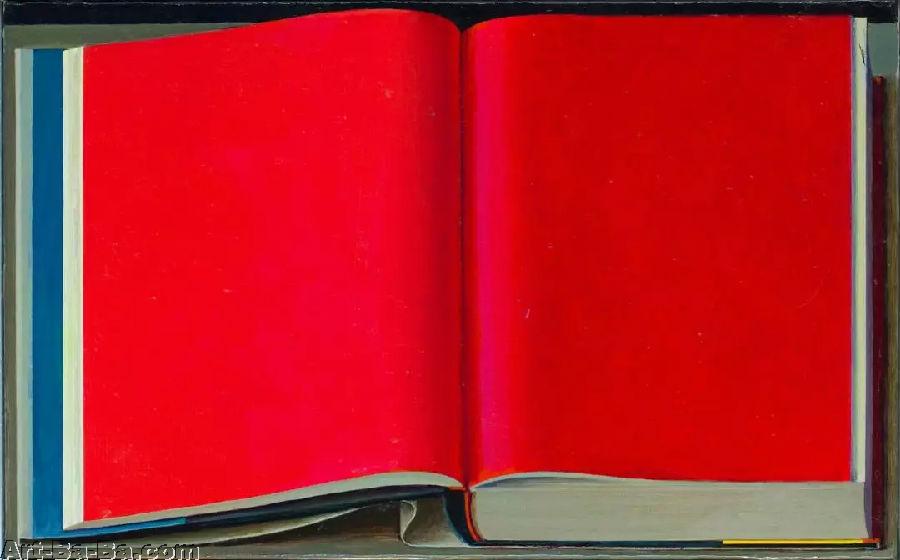

刘野《书6号》,布面油画,25×40cm,2014年

谢南星:可能有时候这也是他的个人爱好,而中国在这个方向上跟西方还是有很大差别的,中国的文学和艺术往往追求有形且有意,这是中国文化的传统。历来在中国,没有内容的形式被看成是僵硬的东西;而在西方,形式本身就可以被看成是内容,所以西方人才会说“形式就是我的一切,就是我的表达、我的态度”。现在一些国内的艺术家做的抽象艺术作品,可能也只是样子很像而已。这和我们在这块土地上的生活方式、我们使用的语言以及我们的思维都有关系。

刘野:中西文化传统很不一样,所以,我们不会有像阿兰·罗伯-格里耶这样的纯文学作家。

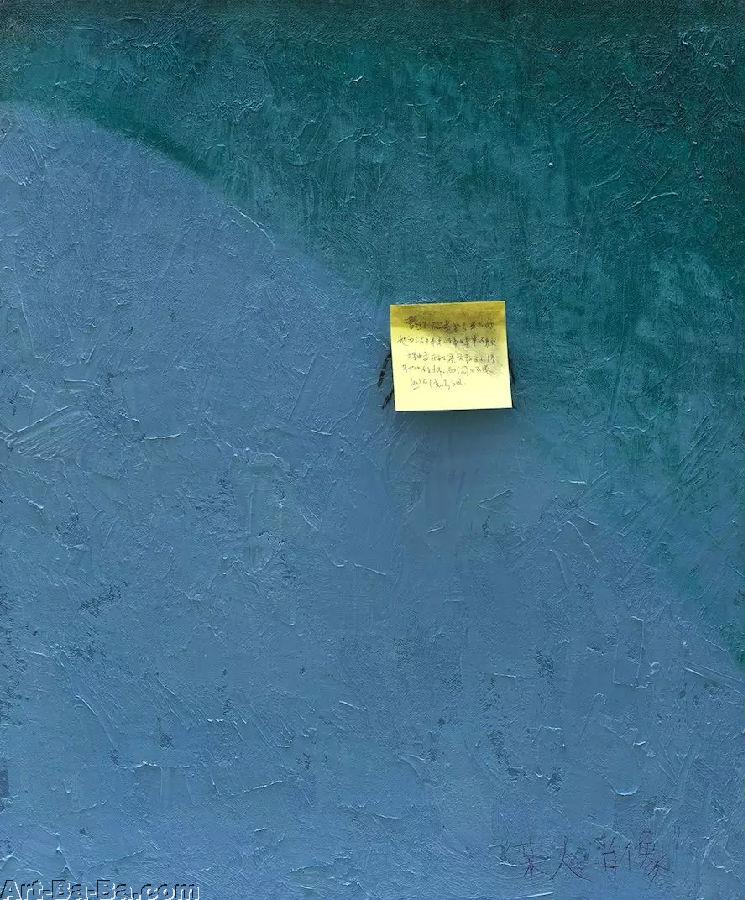

谢南星《某人肖像》,布面油画、即时贴,60×50cm,2015年

谢南星:我作品里文字的使用纯粹是在玩,属于个人兴趣。我对文化的使命感并没有那么多,可能有一点野心,但是野心是没有意义的。每个人都觉得自己应该做大做强,但实际上能不能做大做强,有时候也靠运气,比如杜尚早生100年、50年,甚至20年,那也没戏。

刘野:在正确的时间、正确的地点,碰上正确的人。

展览:“谢南星:香料”

时间:2018年3月17日-5月27日

地址:尤伦斯当代艺术中心( UCCA)