来源:艺术世界杂志

1943年西北写生途中吴作人与李约瑟合影

于渺|文

1934年,赵望云从唐山出发经张家口至内蒙古草原,开启民国西北写生的先河。旅行期间,他的农村写生不断在《大公报》上发表。

1943年,吴作人离开成都赴塔尔寺、敦煌等地写生、临摹壁画。差不多同时,关山月从重庆出发奔赴西北。他们在兰州偶遇。两人骑在骆驼上互画小像留念。

1943年吴作人题“卅二年山月兄骑明驼互画留念作人”

1944年西北写生结束后关山月回到成都

1953年,石鲁来到兰新铁路的乌鞘岭工地写生,正好碰上从中央美院来写生的艾中信。在离工地不远的山脊上,石鲁看到一线残破的长城。

1980年,南京艺术学院的学生丁方没有参加学校组织的苏州写生,而是独自来到黄土高原寻找他理想中的“民族母土”。七年后,中央美术学院的学生杨茂源坐上去乌鲁木齐的火车,一心想去中国铁路能到的最远的地方。

1990年,洛阳东方红拖拉机厂的工人庄辉从洛阳出发,骑自行车沿河西走廊赴新疆和西藏写生。每到一地,他就去文化馆打听当地有没有像他一样搞“实验艺术”的青年人。

1990年庄辉骑车途经沙山子

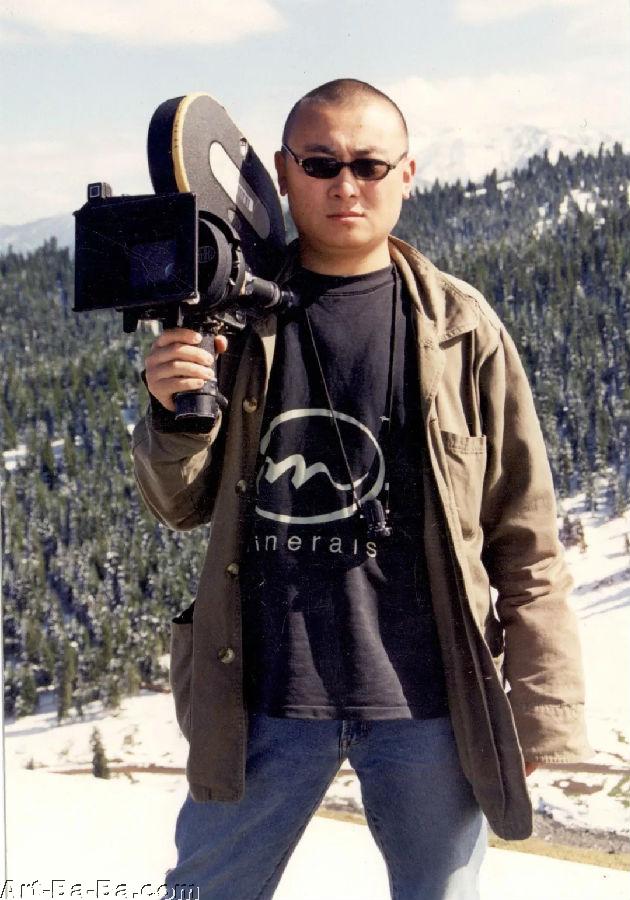

2002年,从北京电影学院导演系毕业不久的雎安奇和“北漂诗人”竖沿着新疆的公路开始一次以“出差”为名的自我漂泊。两人谁都不知道这次旅行将以何种方式结束。

2002年雎安奇在新疆拍摄《诗人出差了》

2002年诗人竖在新疆拍摄《诗人出差了》

2016年,刚从美国学习归国的郑源来到已经废弃的酒泉航空站,对已经不存在的西北航空进行一场半虚拟的考古。与此同时,庄辉正在几百公里外的祁连山系继续他的腹地游牧。

郑源,《一次(失败的)飞行:酒泉航空站》,高清视频,5’41’’, 2017

回望20世纪,西北不仅是众多艺术家行迹相交的现场,也是中国现代美术史上一个重要的地理坐标。30年代,左翼文艺青年以革命之名奔赴延安;40年代,留学欧洲的艺术家纷纷踏上西部写生之旅,通过临摹佛教壁画和边疆写生的方式来提炼更具有民族性的绘画语言;50年代,体制内的画家被大批派往西北建设工地,描绘新中国基建的同时也探讨社会主义现实主义的表现空间;70、80年代,艺术家们重返西北的黄土高原和戈壁滩,有人去寻找个体自由和“民族魂”,也有人去考察中华文明以外的异族遗迹;进入90年代,体制外的野生艺术家开始践行一种更为个人化的西部之旅,他们不像前辈那样目标明确地激进向前,而是以自我漂泊的姿态主动后撤,对正在固化的权力体系进行迂回的抵抗。这些不同时期的西行之旅串联起一个从革命到告别革命,从乌托邦到异乌托邦,从民族化到全球化的世纪。2010年前后,具有跨国经验的年轻艺术家们再次把目光和身体投向中国西北,他们的“西北”已不仅局限于国家疆域的内部,而是变异为一种偏离权力中心的腹地暗喻。这些年轻人以腹地游牧、知识考古、网络漂流等多种方式绘制更具弹性和不确定性的个人地理。

如果我们将民国写生、新中国的建设写生、“后写生”时代的自我漂泊、当下进行的腹地游牧放置在同一历史空间里观看,我们能否围绕“西部之旅”追溯出一条中国当代艺术和20世纪中国现代美术之间既断裂又关联的历史文脉?不同历史语境下的“西部之旅”何以促成艺术家实践的转折?“西北”——这一模糊、多变的地理空间和借喻空间——何以在地方的、国族的、亚洲的、全球的和后网络的地理疆域里反复被想像、被赋形?多重地理想像的背后体现了艺术家什么样的流动方式?如何启动并勾连着艺术家的民族观、现实感、自我认知、对于权力的协作和抵抗?当我们让这些跨越世纪的西行者彼此互为近景和远景的时候,我们是否也从中看到了流动状态中的自己?

“到西北去!”:抗战流动下的写生

当我们谈论写生时,我们往往关注其凝聚的视觉现代性,却忽视了写生亦是一场建立空间体系的旅行事件。写生的语境、路线、身体的位移、运动中生产的图像、旅行结束后的再创作、媒体报道、写生展共同构成一个具有公共性的想像空间,与旅行者经历的物理空间既相交又相异。这种空间的构建有个人的动因,又有来自周围小群体、艺术体制和社会大环境的驱动。艺术家个人身份的认同、现实感的表达一次次打开新的地理阐释。1941年到1945年间掀起的西北写生小高潮就可以让我们思考在抗战环境下,艺术家如何通过西北写生建立新的边疆想像,并将其纳入一个自觉的国族共同体。同时,他们的战时流动性和现实感如何链接着自身对于艺术语言的实验和改造。

“西北边疆”这一民国初年开始通行的现代词汇携带着以中原汉文明为中心的观看视角,笼统地覆盖这一广阔地区的巨大差异。1927年南京国民政府建立后,按照当时的行政规划,西北地区大体指陕西、甘肃、绥远(包括包头市、呼和浩特市、鄂尔多斯市等地)、宁夏、青海、新疆六省。就归属中国的时间先后而言,各个地区有着天壤之别。陕西为中国文明源发地和汉唐文明的中枢。而长城一线、嘉峪关以外的辽阔疆土则是个充满冲突和交流的“接触区”。边陲性的汉文化、藏传佛教影响下的藏文化以及穆斯林文化在这里交相混杂。长久以来,“西北”缺少为自己言说的机制。作为一个高度异质的混合体,它既被想像成“中华民族的原乡”又是“蛮夷之地”,既拥有被称为“中华民族文化宝库”的佛教石窟又有辽阔的戈壁荒滩。有意思的是,不管是在抗战时期、建国初年还是“西北风”盛行的80年代,每当民族性成为迫切的诉求之时,“西北”总能成为这种诉求的形象载体。30年代第一次的“西北热”正与一场民族危机有关。

孙宗慰,《兰州郊外的残塔》,纸本水彩,24.6cm x 30.2cm, 1941

20年代,随着民族学、博物学、人类学等相关学科引入中国,西北逐渐成为知识精英的研究对象,然而,西北的认知远远没有进入公众领域。直到1931年“九一八”之后,确保西北作为国家生命线的课题骤然被提到国民政府的议事日程上来。国民党通过了“开发西北”的议案,包括移民垦荒、交通建设、兴修水利、勘探矿产资源等多项计划。[1]同时,国民政府内务部两次颁发《提倡国人考察边境办法》,对国人前往西南、西北边疆旅行考察加以明确规范外,也要求各地行政机关严加保护。[2]蒋经国在他的西北纪行中把西北描述成中国国族久居的固有疆土,是民族赖以发轫的“原乡故国”。冰心、郑君里、张恨水等知识精英纷纷投入西北考察的行列,西北的游记和出版达到空间的规模。上海明星电影公司还于1934年拍摄了“主旋律”电影《到西北去》。[3]然而,美术界却较少有人参与这股“西北热”。除了赵望云1934年的塞上写生和李丁陇1937年的敦煌临摹之外,以美术为目的的西北之旅在30年代寥寥无几。40年代初期出现的艺术家赴西北的小高潮则与抗战全面爆发后东部院校集体南迁有着更为直接的关系。

汪晖曾指出,抗战全面爆发导致的社会流动中出现了20世纪以来中国第一次大规模的由都市向边缘地区的文化流动。[4]在美术界,东部院校的被迫迁移极大地改变了学院艺术家身处的地理环境,也将他们单纯的形式主义追求拉回到与现实世界相关的范畴。[5]1937年,常书鸿、董希文等国立艺专师生辗转迁往湖南、云南、贵州、四川等地;吴作人、孙宗慰等中央大学师生从南京迁移到重庆,随后吴作人组织战地写生团奔赴潢川、商丘前线;广州沦陷后,关山月步行逃难到澳门,后穿越沦陷区辗转至桂林,一路写生做画,宣传抗日。被迫走出象牙塔的学院艺术家看到与东部城市迥异的少数民族风情,底层人民的苦难调动出他们强烈的现实感。迁移中的写生、随机的抗日宣传和战地写生团为他们的创作注入了前所未有的流动性经验。他们的地理认知也打破了以院校为中心的格局,转而面向更为广阔、多元的中国西部。

吴作人,《双石堡(汉水与嘉陵之源)》,22cm x 28cm, 1943

尽管艺术家西行的背景各有不同,但是大致可以分为体制组织和自我组织两类。第一类包括王子云率领的“西北文物考察团”于1940年12月到1945年初辗转川、陕、豫、甘、青五省的考察;1943年,司徒乔随重庆军事委员会政治部前线视察团深入新疆等地写生;1943年,常书鸿携家眷抵达敦煌,建立国立敦煌艺术研究所。第二类则包括吴作人、关山月、赵望云、张振铎、黎雄才、韩乐然、董希文等独自或者小群体组织的西北旅行。第二类艺术家旅行的交集显然是临摹古代石窟壁画和边疆写生,但同时他们也在以现代公民的行脚方式来感知西北边疆,将一个原来抽象、模糊的边疆具体化、地域化甚至国族化。在消化重组写生素材的时候,艺术家自觉或者不自觉地将边陲地域收编到一套有着统整逻辑的地理体系中。这种民族化的地理观在关山月的写生作品中表现得最为显著。

吴作人,《牧场之雪》,纸本水彩,19cm x 26cm, 1944

疆域象征与图像组合

1943年,当31岁的关山月踏上西北之旅的时候,他面对的是国难当下中国画何为的问题。抗战的全面爆发不仅使现实主义写实浪潮成为美术界的主流,也改变了很多艺术家的创作方式。为了抗日宣传,以西画为基准媒介的青年纷纷转向生产和传播更为便利、快捷的摄影、木刻和海报。跟随老师高剑父实践“新国画”的关山月也积极地从新闻摄影中汲取素材和图像,画了《三灶岛外所见》等具有现场感的的作品。[6]然而,关山月深知中国画很难具有摄影的图像张力,既要保证纪实色彩又要兼顾笔墨特性不太可能成为有前途的出路。中国画要想成为抗战的文化武器就必须挖掘符合自身语言的优势。如果说关山月在漓江写生过程中开始转向对于地域性的关注[7],那么西北写生则使他摸索一种具有地理象征的图像组合。

关山月,《鞭马图》,纸本设色,163.4cm x 159.8cm, 1944

1943年,关山月在敦煌临摹了北魏第八十六窟的胡人鞭马图。这是从一副壁画上选出的一个图像局部。随后,关山月以这一素材为基础画了《鞭马图》。关山月在借用古代鞍马图的范式,保留写生素材基本构图的同时,以写实的手法为人和马画出饱满的身体。 扬起的马鞭、拉紧的缰绳、挣扎中的马共处于一个富有张力的瞬间。马鞍上的葡萄叶纹样和哈萨克的服饰为抽象的胡人赋予了具体的民族身份。这是一个活在当下的哈萨克男子。他恫吓的眼神,紧握缰绳的手和腰间露出的短刀无不流露出壁画原型和古代鞍马图不曾有过的战斗感。上方于右任的题跋“冰雪生活、英雄气度、勒马沙场,祖国永护”与下方图像的组合充分发挥了中国画传统图像中的象征优势,将少数民族男子的鞭马瞬间安置在全民族共同抗战的阐释框架中。[8]关山月同期的另一幅作品《祁连跃马》也描绘了未曾出现过的少数民族持刀策马飞奔的场面。这些作品在重庆、上海等地举行的“西北写生画展”、“西南西北纪游画展”中展出,引起郭沫若等号召文艺民族化的精英们的赞许。借用西北的图景,关山月展开了一套抗战危机下的国族想像。这一想像的地理中心并不在重庆临时政权所在地,而是投射到抗日的最前线。

关山月,《祁连跃马》,纸本设色,30.5cm x 41.8cm, 1943

如果抗战的需要促使艺术家借用了西北少数民族的战斗性,那么抗战的胜利也使他们开始尝试如何将西北整合进统一国家的新想像中。1943年,关山月在写生途中画了多幅黄河高轮水车和嘉峪关的速写。[9]1945年的《水车》,他把这两个距离800多公里的景观同时放到具有江南气息的古典画境里。懔厉高耸的祁连山以淡墨处理成舒缓的山峦,嘉峪关的城楼降低,气势减弱,黄河上的铁桥退至远景,浑浊湍急的黄河水抚平为江南春水。与其说这样的图示将西北转化为“多民族地域、风俗与汉族传统图示交流和交汇的场所”[10],不如说画家自觉或不自觉地以中国画的气质和语言去“驯服”西北的风景,进而将西北边疆拉入一个具有中华文化气质的版图。这个疆域的图像正微妙地从全民抗战转向大一统的民族国家。关山月在西北写生中的个人探索在建国后逐渐转化为一种“新正统主义”的价值形态。[11]1959年,他和傅抱石合作的《江山如此多娇》展现了“大河上下,长城内外”的国家地理。这种新中国的江山图启用了“类似古代地形图”的视角,以祁连山和长城作为国家疆土的象征。[12]西北被剔除了具体的地域性,转为巩固国家中心政权的泛化的边疆。

关山月,《水车》,纸本设色,35.4cm x 45cm, 1945

新中国建立后,随着艺术家被整编入美院、美协等国家机构,写生行为也成为一种高度体制化的行为。50年代初期,大量文艺工作者被派往基础设施的建设现场,进行写生和体验生活。兰新铁路、青藏公路等重大道路工程的开启象征着新中国宏大历史的启幕。在写生中,艺术家身体的劳作、手眼的协调和对于建设场景的内化也及时对应着建设、疆域、劳动集体和新中国政权之间的关系。

1953年5月,时任《西北画报》社长的国画家石鲁被派到兰新铁路的乌鞘岭工地写生。吴雪杉在研究中指出,石鲁看到了一段正在铺建的铁轨、在工地上奋战的2000名官兵、数百顶帐篷还有远处白雪皑皑的的马牙雪山。他尤其注意到了不远处的石洞沟梁长城还有破败的烽火台,可是他并没有看到真正的火车。兰新铁路的兰州武威段要等到1956年才通车。[13]当年9月,石鲁去北京参加第二届文代会。会议的中心议题是如何表现和诠释“新”与“旧”的问题。周扬的报告里指出,“文艺创作的重点应该放在歌颂工农兵先进,创作时代的典型人物,就是不断突出新社会的光辉品质,与旧社会的旧影响水火不相容。”[14]一年后,石鲁根据他的写生素材完成了《古长城外》,他并没有画他亲眼所见的工地,而是表现了一个铁路穿越长城的意象。长城与铁路的垂直交叉象征着中华帝国体制向现代民族国家秩序的骤然扭转。在惊心动魄的声音中,火车冲破残败的长城,新中国的政权废除了古代中华帝国的疆域格局。少数民族的惊愕神情以及受惊的羊群戏剧性地渲染着这一新旧交替的时刻。 这富有象征意味的图像组合并没有严格诠释周扬关于塑造典型人物的号召,而是体现了此时社会主义现实主义在艺术性和政治性之间依然存在可商讨的空间。

就在石鲁在兰新工地工地写生的同时,一个小人物正沿着兰新铁路流浪。他是一个来自河南农村的民间照相师傅,名叫庄志贤。由于兰新铁路的修建,工人和新移民对照相有大量的需求。庄师傅靠摄影讨生活。他背着摄影器材沿兰新铁路流浪,铁路修到哪,他就流浪到哪。如果兰新铁路代表新中国正史的开始,庄师傅的流浪则是隐匿在正史背后的、民间的、不立文字的个人史。这种个人史并不孤立存在,庄师傅的很多河南同乡都是靠照相吃饭的民间手艺人。新中国的西部开发给他们带来了最后流浪的机会。庄师傅的一位同乡就曾赶着驴车一路为修建中的青藏公路拍照, 最终走到拉萨。兰新铁路通车后,庄师傅在甘肃玉门定居,开了家照相馆。1957年公私合营,照相馆被整编进国有体制,这位流浪摄影师也成了国营照相馆的职工。1963年,庄志贤的小儿子出生,起名庄辉。三十年后,庄辉成为在当代艺术语境下工作的一名艺术家。他将与同辈的艺术家们共同开启“后写生”时代的自我漂泊。

石鲁,《古长城外》宣传画,26cm x 36cm,1954

未完待续。

[1] 西安市档案馆编《民国开发西北》,2003年,65页。

[2] 沈松侨,《江山如此多娇──1930年代的西北旅行书写与国族想像》,《台大历史学报》第37期,2006年6月。

[3] 同2。

[4] 汪晖,《地方形式、方言土语与抗日战争时期“民族形式”的论争》,《现代中国思想的兴起》,2004年。

[5] 吴洪亮,《漫道寻真》,《别有人间行路难——二十世纪四十年代庞薰琹、吴作人、关山月、孙宗慰西南西北写生作品集》,湖南美术出版社,2013年。

[6] 巫鸿,《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》,上海人民出版社2010年版,第118、147页。

[7] 陈俊宇,《别有人间行路难——略论关山月早年绘画艺术特征》,出处同5。

[8] 丁澜翔,《图像·地域·民族——关山月写生作品中的西北图景与民族观念》,出处同5。

[9] 同8。

[10] 同8。

[11] 魏祥奇:《写生:再现的“知觉”与“视觉”——1949年前后关山月的“新国画”实践》,《西泠艺丛》,2017年第1期。

[12] 同8。

[13] 吴雪杉,《古长城外——朝向“新”的目光》,未发表。

[14] 同13。