来源:余德耀美术馆

2月10日,艺术家廖斐与近年来一直关注他工作的艺术评论人林昱一起在余德耀美术馆就“一个修正主义者的二元认识论“展开了进化式的讨论。对谈题为”达尔文眼中的乌龟“,这是廖斐视自己为研究对象的调侃,但在林昱看来,艺术家可以既是被观察的乌龟又是观察者达尔文,她希望可以借这次讲座的机会,切换不同的视角,用发展的目光来重新审视艺术家的工作。

廖斐从在“上海星空Ⅱ”展出的两件装置:《无限接近平坦》及《一件短暂的真空雕塑》开始讲起:“这两件作品都是与无限有关,无限有实无限与潜无限,包含了很多对事物可能性,以及边界、范围的思考,我对此很感兴趣。”

《一件短暂的真空雕塑》

单屏录像

9’44”

2015

(以下为对谈摘录,文字经讲者修订)

这件作品让我高兴的是做了一件对我个人意义而言的雕塑。我大学读的是雕塑专业,接受的是特别经典的训练,当时的偶像是米开朗琪罗。我之所以觉得它是一件真空雕塑是因为它回应了布朗库西的《无限之柱》。理论上是它可以向地平线两段无限延伸的,但实际上是有限的,因为会松弛。

对谈现场

我是一个极度怀疑的人,艺术究竟能提供什么?艺术是不是过于诗意和松散,能不能提供坚硬的东西?我很早的时候看了笛卡尔写的《探求真理的指导原则》,对我影响很大。书名看上去极度狂妄,但看了以后发现书写得极为谦虚,究竟什么是我们可以依赖的,哪些是不可以的。我们历史书上写笛卡尔是唯心主义者的代表,“我思故我在”,有一个很重要的论证:如果有一个全知全能的恶魔欺骗你的话,你所有的思想、对物的感知都是虚幻的,就像缸中之脑,那么我还有什么东西是可以依赖的?是不是一切都是幻相?笛卡尔觉得如果一个全知全能的恶魔欺骗我的话恰恰证明了我的存在。所以他觉得“我思”这个存在本身是不能被否证的。我很相信笛卡尔这个观点,以及由此确立的物质区分于精神的二分法,后面我们会聊到最早的二分法里并不叫物质,笛卡尔称其为广延。

我大概是从一种物质观的方式逐步去推演自己的工作,寻找一种方式去把情感性的东西隐藏,不要去依赖它,只是做简单、机械、清晰的叠加,呈现出来就好了。

《关于物质No.14》

空间装置

展示尺寸可变

2014

“木工刨床,不能载人上天”这是海德格尔写《形而上学导论》中的一句话,背后也有与物质观有关的形而上学的问题。

《木工刨床,不能载人上天》

装置

木箱: 135×81×108 cm

录像: 43′22''

木箱图纸: 99 x 130 cm

标语文字

展示尺寸可变

2014

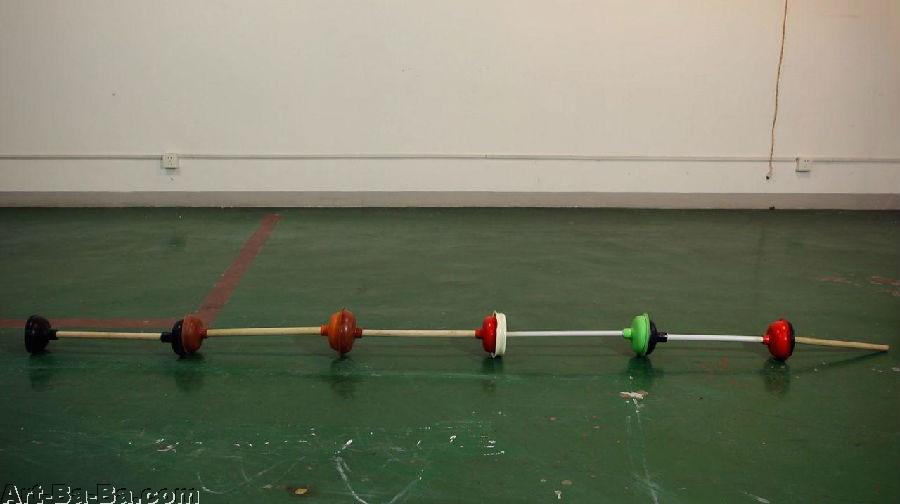

“运动”系列是将物质材料放在一定的区域内,创造一个运动的初始条件,然后让它自己发生。

《运动》

单屏录像

11‘10

2015

我觉得运动场是非常二元、物质观的,所有的运动(sport)都是有边界的,有场域的概念。这跟牛顿静态世界观之下的世界非常接近:物质应该是有边界的——但它又是无限的。当我们重新去考察的时候,去创造游戏的时候也参考了这个标准。再一个就是所有的运动都是有始有终的,人在运动里面扮演了上帝的作用。用机械的物质观去追问世界的话,有些问题是无法回避的,运动有连续性和因果律,那么第一推动力从何而来?只要用二元论的方法去思考这个问题这个问题就无法解决,这个问题像是这个思维方式的bug。我当时受了维特根斯坦的影响,他认为我们无法直接考虑真理。当我们用语言的方式去描述它的时候,语言其实已经包含了真理的部分属性。我依此觉得要回到一些人造之物上来。由此看来运动场是绝佳的主题,它包含了边界、运动,而且人在里面起作用,同时还要符合物理的规则。这些运动里最厉害的人恰恰可以打破看起来很难逾越的东西,比如说球体运动正常来说应该是直线的,但是经过训练的斯诺克高手可以打出弧线。

《这句话是错的》

雕塑,光敏树脂,3D打印

53(L)×32(W)×49(H)cm

2015

"这句话是错的"是我在北京偏锋新艺术空间的个展,从这个展览开始我逐渐意识到系统边界的问题,任何逻辑系统都是有边界的,有难以逾越的部分,有它系统里的bug。以有限的系统要描述无限的事物,那么在其内部也一定有不可判定的部分,而这部分很有可能恰恰就是真理。这其实是哥德尔(Kurt Gödel)的不完全性定理。在这个时期我逐渐把自己的阅读兴趣转到数理逻辑上来,我喜欢的笛卡尔和莱布尼兹是数理逻辑和唯理主义的开山者,我想知道现在的逻辑究竟走到哪里了。在阅读的过程中逐渐发现了哥德尔,而他的工作也是处于现代逻辑核心的地方,无法绕过。他很重要的一项工作就是告诉我们很多东西是不可证的。比如我们以尺规作图无法化圆为方、倍立方,你解决不了它不是因为你没找到方法,而是因为只要是尺规作图这个问题是就不可解的,要解决的话而是你只能超越这个系统,要创造一个更大更新的系统。其实任何包含有初等数论的逻辑系统都有一个既不可证其为真也不可证其为伪的命题。比如现在计算器程序也会面临这个问题,有些bug从这个系统里是解决不掉的,必须创造一个更大的程序去包含它。

《十字路口》

视频,单通道录像,彩色,有声

时长:12'11

2015

这几个人设定为并不知道哪条路是最近的,但是会严格按照交通规则去走过十字路口。他们走了一些正常来说我们永远不会去走的路线,感觉绕了很多路。我拍这个东西的时候盯着路口看久了觉得还蛮感人的,人虽然会创造一些系统去让自己得以建立、推进认知,但很多时候是超越这个系统的,是跳跃的,会用一种直觉的方式去使用这个系统,而这对于系统的进化是特别重要的。

《赤道纪念碑No.1》

装置,木方、绳子、建筑废料

300 x 300 x 300 cm

2015

做完偏锋这个展览我觉得有些压抑,依赖于大量的人力、物力,似乎偏离了我对工作的设定。我总觉得如果能直面事物的本质,那么用一种非常简单的工作应该就能让它显现出来。如果依赖很多条件才能让它显现出来的话我总觉得那是我的工作有问题。尽管事物的确是极尽复杂的,但如果不能回到一些特别基础的东西上,那么后面的东西可能会非常不牢靠。

二元论这个问题一直很困扰我,后来我在想是不是有一种情况下我们能直观地看到二元是如何划分的?毫无疑问二元论中间有着无法划分的模糊地带,比如我们说宏观、微观,那么它们之间的部分在哪里?比如生、死,那么这中间的状态是什么样的?我后来就发现了赤道,在南美有一些赤道纪念碑,人们为什么会去建造纪念碑去纪念一个不存在的事物呢?在数学意义上的赤道在现实中是不存在的,因为赤道无限小,所以说在地球上无法真的找到赤道。就如在二元论里永远找不到中间的模糊地带,但事实上它又是存在的。我们通常说的赤道其实是地理意义上的赤道地带,在那里你能明显感受到不同:它的重力加速度是最小的,洋流、季风到了这里就往回流了,无法逾越这一区域,70%的物种都是在赤道地带。作为一个不存在的事物,它用隐性的方式去影响这个世界。

这是在波士顿做的项目“视角”,是基于半地下室这个特殊地点的发问。人是很特殊的动物,大象等动物的历史比人类长,但它们并没有进化出新的视角和智识。我就想用这个特定地点去展示我们所拥有的视角,里面用到了卫星定位、网络等手段。

《通道》

方钢、水泥板、水泥

14.54(L)×1.15(W)×1.45(H)m

2016

“不着边际”是和瑞士艺术家Matthias Liechti一起做的,我们想做一个没有作品的展览,所以做了一些建筑空间上的东西。《通道》这件作品就是把两个窗户连起来。把建筑内部的空间转化为外部的空间。

《平坦》

钢化玻璃,木工板,木方

27.56(L)×7.83(W)×3(H) m

2016

《平坦》应该是我做的最大的装置。我一直对直线和平面的概念很感兴趣。必须把力量分配均匀,这个平面是一点点调出来的,从局部做起,把整个面铺平。

《广延》展览现场

《广延》这个展览和我以前的有一些不同,之前更偏物理状态一些,这个更偏几何,这是我最新的变化。“广延”这个概念很有趣,它可能过时得太久了以至于大家现在觉得它新了。二元论是把世界分为物质和精神,但最早的二元论笛卡尔写的时候是广延和精神。我感到很惊讶,因为当时已经有物质这种说法了,为什么叫广延不叫物质?而且用的是拉丁文。广延的直译是长宽高,如何用长宽高去代替一个事物,我觉得这非常有趣。长宽高是一个东西的属性,主语空缺,我们只提它的属性。我觉得这是极尽真诚的,因为他们真的不能说这是什么,所以不得不用一个属性去代替它。

莱布尼兹其实是非常坚持数理逻辑分析的人,但很大程度上他被我们知道是因为《单子论》。但你去看《单子论》的时候会发现它非常得非数理。广延在数学上有个直观的体现就是微积分,微积分背后的哲学思想就是广延。基于这样的思想去思考事物,不能去涵盖事物属性的时候,我在想他们是不是由这些确切的物的的逻辑反面去创造另一个东西?它最主要的合理性恰恰是在他之前那些工作的范围之内所无法描述的那一部分,他创造了一个相反的东西。非常有趣的是,笛卡尔和莱布尼兹在哲学意义上被大家知道很大程度上都是因为他们实际的工作的相反部分。笛卡尔在数学上最重要的工作是解析几何,用代数的方法去理解几何图形。莱布尼茨是微积分。

对谈现场

林昱:我来回应一下对廖斐工作的观察。在“这句话是错的”(2015)这个展览中,我直观的感受是强调物质之重,金属、石头物质本身的沉重属性强烈地主宰了视觉和感受。《十字路口》(2015)和《信号》(2015)这两件看起来物质感稍轻的作品,设定的是在一个自身完满封闭的系统内部给予确定的规则,但实际上它导向的是一个视觉上无序的状态。我觉得这是从重往轻的过程。而“赤道”(2016)这个展览进一步走向了物质感和沉重的反面,从对无序现象的观察出发,得到了规则性的现象和结论。从我的角度来讲,我觉得你的工作一直像钟摆一样,从秩序出发,呈现出无序的状态;或者有时候从无序的状态出发但是走到里面可能会有规则性的东西被总结出来,我觉得这两者的关系是非常有趣的。用一个比喻来说的话,就像是一只蚂蚁在刀面上走,因为刀刃和刀面并没有明确的分界线,走着走着就走到了刀的另一面。在“广延”这个展览我感觉到那种日积月累的工作的强度和密度,但与此同时在视觉呈现上它是轻盈的状态。你提到过对索尔·勒维特(Sol LeWitt)的观察,你的这次展览恰恰让我想到了另一位同时期的艺术家汉娜·达波温(Hanne Darboven)。她是勒维特的好友,是观念艺术和极简主义艺术中很重要的女艺术家,两人之间的信和明信片非常有名。

廖斐:我对索尔·勒维特比较感兴趣。我觉得那个时候是美国很惊艳的时代。欧洲的极简主义已经停滞了,已经把自己逼进死胡同了。有点像分析哲学今天的现状一样,真理无法在语义里讨论之后,你只能讨论语义范里的真。越划分越小,甚至实用主义进去以后,还要带着历史的眼光去看,好像任何一句话只要说出来就是错的,已经不能说话了,如果你在言语那么就一定在胡说这种感觉。

我有一次跟朋友姜宇辉聊天,我问他:现在最先锋、最前沿的形而上学究竟是怎样的?他说我们已经不讨论形而上学了,这是过去时了。我都惊呆了,我关注的问题原来是非常过时的。形而上学有个相关的问题就是本体论,后来我发现本体论在计算机语言里面还在被讨论。AI为什么能知道什么东西是真?最早的时候只能是你告诉计算机什么东西是真它才能判断,如果你没有告诉它,它就无法判断。这里面就有很多逻辑学家的工作,包括乔姆斯基(Avram Noam Chomsky),塔尔斯基(Alfred Tarski),用怎么样的语法去界定什么是真,他们教会计算机怎么去判断。因为二战的关系,当时欧洲在这一块最强的人比如塔尔斯基、乔姆斯基、哥德尔都去了美国,所以当时美国计算机语言特别强。

这个时候去回看的话会发现索尔·勒维特的工作特别有价值。索尔·勒维特有一个很经典的作品,划方块,一个方块就有四种划的可能性,做出了很丰富的图案。但其实是非常有限的范围,是有穷的。如果用数学的方法去分析的话就是划和不划,其实就是0和1的关系,4种可能性就是24,这非常语言学分析。有一个人居然用这样的方式去做艺术,我非常感兴趣,花了一段时间研究他的工作。

其实我很多时候是后天学习的,我在想是不是能用分析的方式去做艺术?分析哲学的诞生很大程度上也是因为哲学的危机,其实从海德格尔开始就有这个问题,所以他写了《形而上学导论》。“木工刨床,不能载人上天”背后的意思就是火箭的上天和哲学的关系不大,跟形而上学毫无关系,那么形而上学还有什么意义呢?他把哲学家自比为木工。木工刨床,虽然不能载人上天,但是也不能因此舍弃它吧?把自己放到很卑微的境地。当时群众不太信任哲学,所以维也纳学派尝试从相对牢固的基础上去推演,这其实是为了解决当下的问题的。

所以我当时看到索尔·勒维特的工作对比他当时的艺术环境觉得也有类似的问题。任何一个人都会死亡,死亡那一刻时你还有什么东西是可以依靠的?你的认知能不能给你带来什么确信的东西?我不知道。我最早看笛卡尔的时候就是这种感觉:一个人在极端的不信任状态下找到了一点点可以相信的东西;我看到分析哲学的时候大概也是这种感觉;当我看到索尔·勒维特的作品的时候也激起了我类似的感觉,我好像找到了相对稳固一点的基础。所以我开始尝试做一些分析类型的艺术,这跟我当时的状况也有关,我当时强烈地想摆脱物质的束缚,如果再这么做下去我的作品就会越做越大,也会越来越需要商业、画廊来运作,我内心中是有点排斥这种逻辑的。我有没有可能还是退回到简单的状态里去做?——当然前提是这种方式还是能通往核心。

《单向雕塑1-4》

扎带

尺寸可变,45片

2017

林昱:我记得你说过扎带这件作品是你最得意的,我也是因为这件作品才想到汉娜·达波温,她曾经说她之所以选择数学是因为:“数字是一种不需要进行描述的书写方式,它恒定有限制,但又富有艺术气息。”看到你使用扎带的时候我看到了在确定的、有限的范围内,根据既定的、确定的的规则,做语言上的探索,穷尽所有的组合。这是一件很有代表性的作品,不如就此再和我们多分享一点。

廖斐:我应该没有说过这是我最得意的作品(笑)。

林昱:我是通过心电感应感受到的(笑)。

廖斐:我觉得我还是挺清晰地知道自己是在一个无知的状态,所以就我的状态应该创作不出可以为之得意的作品。我觉得这件作品是我做得比较开心的作品,我应该是这么说的。因为我好像超出了一点点自己的限制。这件作品其实特别简单。扎带很有意思,一是从方向来说它是一个射线的状态,只能往一个方向延伸;第二个你要扣紧扎带形成稳定的结构也只有一个方向。在我看来,它是事物四分之一的可能性。你可以把它界定在更小的范围里来讨论,这是我比较感兴趣的。

可以看到,一根扎带的时候只有两种结构。这有点像拓扑结构,跟广延也有关系。为什么看到广延的时候我特别钦佩笛卡尔和莱布尼兹?因为我们作为400年后的人,再去看他们的工作的时候发现这个开口太巧妙了,说没有确指出这个东西是物质,只用了它属性。而今天我们都知道空间并不是确定的。

克拉克是牛顿的学生,作为牛顿思想的辩护者和莱布尼兹有长期的信件论战。莱布尼兹在信件中驳斥了克拉克认为的空间是绝对的,他认为空间是相对的。这是非常超前的思想,在那个时代通过思辨他就想到了空间是相对的。第二他认为空间所有的长宽高都是不足以为信的,他认为空间的本质是事物的秩序,我觉得这是非常美妙的思想。今天我们新的数学工具,比如拓扑几何里不会研究长宽高,而是研究它的拓扑结构以及之间的关系。所以他们真的是为事物留下了开口。

对谈现场

如果纵观整个数学史或科学史,会发现很多地方都留下过开口。比如欧几里得几何,它依赖于直线的概念。直线也一直是我工作的母题之一。直线这个概念其实是不靠谱的。欧几里得在《几何原本》中写直线是无限的点向两端平坦地延伸。这让我想起了亚里士多德写浮力,“冰之所以浮于水是由于冰的平坦“,我觉得这写得像诗一样。虽然它很美,可它不靠谱啊!直线后来在希尔伯特(Hilbert D)的时代被下了一个明确的定义:直线不可被定义。也就是说他否证了几何学基础的定义。其实康德也谈过这个问题,关于几何学和直线的定义,他追问几何学是自明的吗?直线是直的这是一个先天综合判断,首先它依赖于我们先天的感知形式,第二它是经验的,所以它不是先天自明的。

当我们追问直线的定义的时候,其实只有两种可能性,一个是几何学意义上的,一个是物理层面上的。从几何学意义上来说,我们说两点之间最短的距离是线段,线段向两端延伸那么就是直线了,这个逻辑看起来好像就稳固的。可问题是你怎么知道它是最短的距离呢?我们作图时需要一把直尺,一量、一划,我们说它是直的,但问题是你哪里来的直尺?这就是个循环定义了。所以说直线这个定义在逻辑上是被否证的。在物理学层面上,直线的定义是光子走过的路径。那我们今天都知道空间是弯曲的,不是有引力波嘛。其实直线是平直的这个概念背后是牛顿的静态世界观,它非常美。直线之所以是直的这背后的逻辑其实是空间与时间是平滑、均匀的介质。

今天我们会发现在不同的数学系统里对直线的定义是完全不同的。定义的修改就意味着一个全新的逻辑系统。所以我当时强烈地意识到我们要去讨论一个问题的时候必须先把基础说清楚,然后必须明确局限性和无限性。我做这个作品的时候是其实是蒙的。就是你把很多材料放在一起以后突然发现它们之间的关系,其实不是你揭示了什么,而是事物的某些属性被你看到了而已。

林昱:你怎么会找到扎带?是你专门去找的还是正好就在工作室?

廖斐:这是很常用的,不是专门找的。就是你扎东西的时候突然觉得这是很有意思的材料,我就开始做了。

《排列生成4》

纸,色粉笔,油性马克笔,彩色铅笔

110×127cm

2018

林昱:我们来把视角抬一抬,抬到达尔文这个位置。我想问一下,近几年来你工作方法最大的变化。你刚才有谈到最近转向了更加案头的工作,方法上有什么转变吗?

廖斐:方法上我倾向于找到相对稳固一点的基础,这个基础是和现实有一定关系的。比如说这里墙面上(上图)的系列是基本的物质排列的秩序,由这个开始推演。因为平面的直线系统就是方格的排列。

林昱:这样就是从从确定的端点出发,然后用推演的方法往下工作。在这个过程中会遇到什么吗?因为从理想状态来说感觉这个方向和结果都是确定的。

廖斐:是的。所以最早的时候我觉得做扎带没什么意思。当我后来发现它还有别的我没有想到的结构关系,而且不只是2的n次方的关系的时候它开始变得有意思了。我觉得我就是一个观察者,把材料都放在工作室里反复观察,然后突然一下子之前没有观察到的东西就出现了。

林昱:这种观察我能不能理解为艺术家眼光的观察?

廖斐:我不知道。说实话我对自己是艺术家的身份是逐渐通过观众来知道的。我大学毕业后写了一段时间小说,喜欢卡夫卡,没想到能做艺术——但是做艺术后小说也荒废了。最早我写小说的时候不知道已经在做当代艺术了,后来是比利安娜(Biljana Ciric)看了我画的插图,然后又看到后面的文字,她觉得很有意思,就说把它放到介绍上海年轻艺术家《美术文献》中。当时我简直惊呆了,因为我是很仰视其他艺术家的,把我放在这里合适吗?后来才慢慢接受这个现实,原来小说也可以作为当代艺术。

林昱:感觉一个是因为你比较谦虚,另外一个是在中国艺术教育里对观念艺术的强调和介绍是比较晚进的,都是靠自学。但是自学和懵懂的、本能的实践在时间上是同时的状态。

廖斐:我觉得我工作中最重要的应该是希望能尽可能少无知一点。就像我最早的时候看哲学还是想找点答案的,后来看了一些以后发现问题就变成这样:康德是怎么疑惑的,胡塞尔是怎么疑惑的,海德格尔是怎么疑惑的,疑惑越来越多,但这种疑惑是有范围的,如果你这样思考那么这个就是疑惑,这很精彩。我非常喜欢罗素,罗素的哲学很清晰,他会清晰地告诉你如果你用这种方法去思考那么这个问题你解决不掉的,但是你换一个方法这个问题就不是问题了。所以做这些事情——我觉得不能说是解惑,因为我的惑真的一直在,好像还在增加——但会自我慰藉一点,在这个解惑的过程中会感觉好一些。

对谈现场

林昱:无论你多谦虚,你还是必须得承认你是一个艺术家。但你的工作方式是极其强调明确的界限,确定性的前提,在这个基础上用推演的方法走下去。我蛮感兴趣你作为艺术家的直觉和这种工作方式的关系。

廖斐:说实话我做作品是非常后天学习的,比如我最早的时候会看Art-Ba-Ba去学习。一般我会先不去判断,只要大家都说好的,我都会去看一下。我觉得是不是通过这样的方式能培养出一点点直觉,能感知到一些东西。当我看到特别喜欢的时候就会去深入地研究一下,去学习别人的工作方法。但同时我又极度厌恶熟悉的东西,我的工作方法基本上两年就会发生一次蛮大的转变,就像一个周期,当我厌恶这个方式了,却要这样工作会让我身心都不愉悦,我就会特别期待一种新的工作方式出现,不然我会很消极、懒惰的。

林昱:你有感觉到目前这种工作方式对你每日具体的工作和人的状态带来什么变化吗?

廖斐:好像让我的发呆变得合理了(笑)。因为我太太觉得艺术家应该努力地工作,而且作品应该是物质的呈现。我和她之间有个词叫“富二代“,首先澄清我不是富二代,是说有些想法很富二代,实现很麻烦、很花时间又产生不了实际的意义。现在她能接受我的一些“富二代”的发呆。

我总觉得光思考是不行的,我早上一到工作室就会看书。比如说笛卡尔和莱布尼兹,包括罗素很多人都写过对他们的批判性解释,就是说很少人把他们的东西当做真理来看,包括斯宾诺莎写莱布尼兹的时候也是批判。我觉得还蛮有趣的,所以很多时候我把时间花在大量的阅读上,一旦你发现这个点就会发现很多其他相关的点,他们为什么不认可?不认可哪里?他们又走到哪里去了?这个事情其实很花时间,我的时间就这样都消耗掉了。有的时候看了很多页,但真正留下的读书笔记只有几行字。其实我到现在都是一知半解,但看这些东西的时候我真的是愉悦的。我有时候也会进入这种状态,完全不想哲学的问题,完全凭身体工作。《广延》这个展览里也做了一个系列完全是非逻辑的,比如下面这件就很雕塑、很身体。

林昱:你回头想想广延的定义,不觉得广延就很雕塑吗?

廖斐:对,也可以说。上一次我碰到我的大学老师向京的时候,向老师说:只要你还在空间的范畴里去思考空间的问题,就依旧是在经典雕塑的范畴之内。所以我觉得我还是做了很多经典雕塑(笑)。

林昱:你仔细想想广延到底意味着什么,它就是雕塑的工作对象。

廖斐:对,或者说是自从我从雕塑系毕业,发现武功已经废了以后,一直想找到一种方式还能练武。

林昱:还没有逃出如来佛祖的五指山。

廖斐:我觉得不是逃出的问题,事实上你可以依赖的东西并不多,可是你总得依赖一个东西,而这个东西是很基础,你每天都会遇到的。

林昱:我们回到笛卡尔,当他用二元主义的方式将世界一分为二的时候,其实是在设定一个明确的对象。在我看来科学可以是一个对象,而一切的知识也可以是一个对象。我想知道你到底认为你工作的对象是什么?我感觉到你非常沉浸在乌龟的视野,所以现在拼命想把你拉到达尔文的视野。

廖斐:我觉得是这样的关系。我特别喜欢薛定谔,大家可以找到当时薛定谔那一年获得诺贝尔奖时的演讲,特别精彩,还有与他由于相同的问题研究分别获得诺贝尔物理学奖的波尔和海森堡。他们当时提出的哲学问题到今天依旧没有解决。薛定谔与哥本哈根学派进行了大概二十年的论战,涉及二元论的基本问题,他是里面最坚持古希腊以来朴素的客观实在有效的人。但他实际上是印度古代吠陀教义的信徒,内心是一元论的,说来有趣一个一元论者在捍卫着二元论的主客观的边界。所以爱因斯坦在当时那个背景下说,上帝不会扔骰子。因为如果朴素的客观实在不再有效的话那么上帝真的在扔骰子。爱因斯坦专门写过一篇文章,他说如果朴素的客观实在被推翻的话,我们就动摇了整个科学的基础。这是一个非常精彩的问题。如果我们用宏观的物质观、机械主义去看的话,运动的连续性、因果性都是确定的,但是到微观的话有波粒二象性这种问题,物质既是是粒子也是波,既是能量也是质量,完全违反了二元论。而且连因果律都已经消失了,那你还怎么去计算?所以之前的工具都失效了。这种感觉对我来说非常强烈,我知道这个世界大概不是这样的,但是我没有更好的方法。就像薛定谔当时其实没有更好的方法,他只能做一个科学家。光靠冥想是不是就能说服自己了?我相信薛定谔一定说服不了自己。所以我觉得某种程度上来讲他是用二元的方法在求证一元的问题。

对谈现场

林昱:你反复提及了对所有系统中先天就有的bug的兴趣。因为你现在的工作方式是非常系统化的,所以我蛮想知道,你有没有看过你现在的工作方式是不是隐含着bug?可能会把你带到哪里?或者你是否已经在面对它了?

廖斐:我觉得我还没有感觉到,如果我感觉到了应该会蛮兴奋的。我觉得很多时候工作都是一个等待的过程,有点像你要挖个坑,为了等天上掉个石头下来。你能做的就是尽量把这个坑挖得大一点,你大概还能调研一下哪里掉得多,这个坑就挖在哪里,但这个东西真的是看天的。你的这个工作是不是有价值其实不是你有价值,而是一个事物突然出现了,你在某种状态下忽然意识到了它。其实它本来就是存在的,它一直就是这样,从来没有改变过。

林昱:如果“纯粹直观地观察”自己的工作和工作方法,你到底看到了什么?

廖斐:就是这个人还挺忙活的,把自己的时间填充得挺满的。

林昱:作为一个现代人看前人的哲学、科学,我感觉到时不时地,你艺术家或者说小说家审美式的欣赏会跳出来,而不是以科学家、哲学家的方式来看待这一切。所以对我来说有趣的点就在于你非常认真地去阅读那些东西,但无论如何你艺术家的那个存在、那个自我、那个直觉时不时会跳出来,然后会起点作用,那个是最有趣的时刻。

廖斐:说实话我是非常相信直觉的,因为你的价值就在于你的直觉。如果你不能直觉地去看,就会被禁锢住。有的时候有点像奋起一击的感觉。你在这个系统里最后可以依赖的恐怕就是直觉。

林昱:你刚才谈到在学习思考的过程中有一个习惯就是记读书笔记,这次《广延》这个展览的新闻稿也是非常文学性的,能不能给我们大概讲讲这篇稿子里的东西?实际上我看了里面的段落并不是针对你阅读了笛卡尔和莱布尼兹,里面还有卡尔维诺(Italo Calvino)。

廖斐:曾经给我特别大启示、让我发生特别大转变的一次是阅读笛卡尔,还有就是卡尔维诺。当然我也受过一些艺术家的影响,当时看耿建翌的个展《无知》的时候影响特别大。毕业时看了很多卡夫卡的小说,多少会给自己心理暗示要在特别狭小的环境里工作,当时感觉已经喘不过气了,所有的东西都被限制在狭窄、泥泞的日常里。我看卡尔维诺的时候突然感到了愉悦,我似乎还是更喜欢智力的结果,他的小说智力和直觉交混在一起,有一种奇妙的客观。比如说文章跳跃的时候会告诉你它跳跃了,比如出现了一个奇怪的想象他会告诉你这是想象,会把所有的细节都告诉你。即使是用这样的方式,卡尔维诺没有一部小说的叙事方式是重复的,他一直都在尝试不同的叙事方式。我当时看到他这种工作状态的时候让我有点想起巴赫。巴赫的工作中有平均律等基本规则,他能每个星期写一首康塔塔,做创作的人应该知道要保持每个星期创作一件作品是多么难,但他可以保持。在我看来卡尔维诺也是这样的,他一直保持非常稳定的创作状态,一种匀速、持续而且有建设性的工作。二元论的工作方法有一种美感:简单、机械、清晰,我看卡尔维诺的小说也看到了这三个词。这种简单可以极尽复杂,就像用0和1去写一个程序可以非常复杂,但它的基础是非常简单的。我当时看到卡尔维诺的小说感觉一下子就找到了一种方法!我看了他写的《新千年文学备忘录》,觉得简直就是在教艺术家怎么做艺术,他用“精确”、“质量”、“速度”……这种方式去命名每一个篇章,你看的时候确实是关于精确、关于质量、关于速度,而他确实用文学构建出了他所理解的世界。我真的是深受他的影响,直到现在。卡尔维诺的工作好像看似在一种简单的、机械、清晰的叠加之中,同时他的轻是以生命的终结作为反作用力坐标的。我觉得我的工作也可以得到借鉴,你用简单、机械、清晰甚至枯燥的方式叠加的时候其实你在等待一种跳跃的可能性,但是你千万要放下自我的执着,才能在那个东西来的时候你认得出它,大概就是这种感觉。那个时候你只要把它陈述出来就可以了!

林昱:我们以前聊天时曾经有过无数个有趣的时刻,但都不如你刚刚讲话的这个时刻精彩。