来源:典藏Artcoco 文:王凯梅

《方块》(The Square)电影片段

2017年的电影年中,一部瑞典导演鲁本·奥斯特伦德(Ruben .stlund)执导的影片《方块》(The Square),在5月获得戛纳电影节金棕榈奖后,又在年底被授予了欧洲电影的最高奖、最佳欧洲影片和最佳导演和男演员的殊遇。一部十足的文艺片,煎熬着人性良知的脆弱、无力、难堪和伪善,瓦解了当下西方社会中文化精英阶层奉守的道德基准,这部将对当代艺术圈的嘲讽转化为心理实验剧场和行为艺术的电影,成为2017年一部最尖锐地剖析人类良知与行为的欧洲电影,《方块》的出现再次启发我们思考电影这门艺术对人类社会的功用,提问我们为什么要看电影。

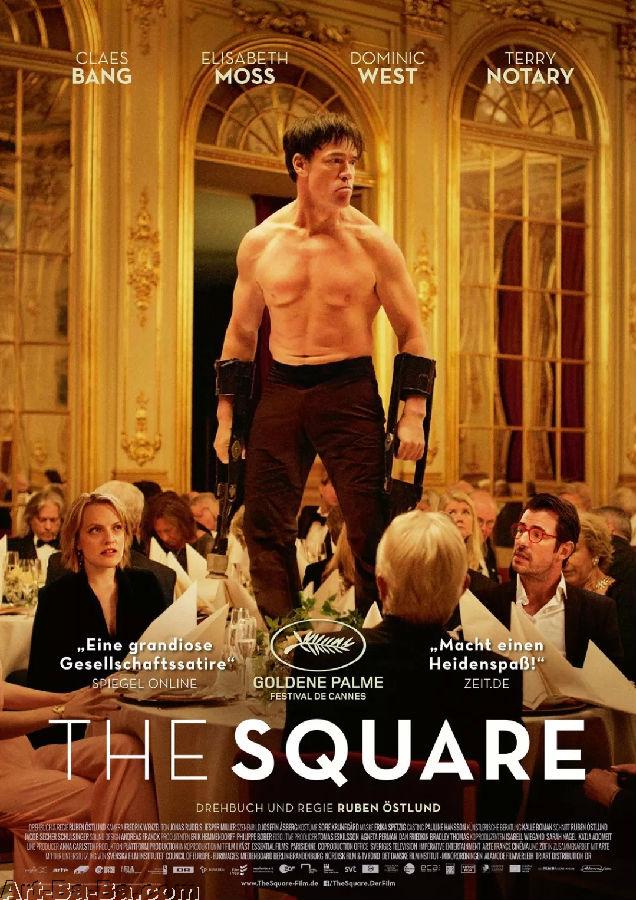

《方块》海报

在欧洲电影奖的颁奖典礼上,欧洲电影协会主席、著名导演维姆· 文德斯(Wim Wenders)严肃地呼吁欧洲电影在当代社会的使命:欧洲电影要在这个越来越趋向简单化、娱乐化、霸权化的世界上,要向所有阻挠追求自由的对立方宣战。回想1987年文德斯的《柏林苍穹下》里对人性本质的探讨,在30年后他的质问人性良知的天使依然在欧洲大地上游荡着,影片《方块》无疑就是这样一个例证。

《方块》中的人性观

影片中的一件名为《The Square》的当代艺术作品

何为方块?就像这个简单却难以直接翻译的片名一样,The Square,在影片中首先指的是一件当代艺术作品。影片的主角克里斯蒂安是一位当代艺术博物馆的策展人,他是那种典型的艺术界里掌握话语权的中年知识分子:住在城里的高级住宅区,开着豪华却环保的特斯拉轿车,敞着领口的衬衫外套着剪裁得体的西装。他好心善良,从来无法拒绝街头吉卜赛乞讨者,哪怕人家提出的要求离谱到了,“给我买一个三明治,不要带洋葱的。”影片中的当代艺术博物馆以现实中斯德哥尔摩市中心的十七世纪皇宫为蓝本,和皇宫一起为当代艺术让位的还有骑马的国王雕塑。影片开头,国王雕塑被吊车举起的画面让人联想到三十年前苏联解体、柏林墙被推倒后众多被拉下马的领袖雕像的命运。在皇权专制的政治系统倒台后,为树立个人集权的古典艺术也失去了根基。皇宫广场上,工人在把筑路石替换成LED灯轨,用灯轨划定的“方块”里将是“一个充满信任和关爱的避难所,每个边界之内的人都享有平等的权利和义务”。

影片中的当代艺术博物馆,取景于现实中斯德哥尔摩市中心的十七世纪皇宫

为了将艺术作品《方块》制造成社会事件,美术馆雇来了年轻的公关团队,这些玩转社交媒体的公关小哥为中年大叔策划的录像里让方块内抱着猫咪衣衫破烂的金发小女孩在镜头里被炸弹摧毁,视频即刻被社交媒体风传,克里斯蒂安的麻烦也接踵而来。

影片《方块》的主角克里斯蒂安,也是一位当代艺术博物馆的策展人

克里斯蒂安更大的麻烦是,他在街头卷入一场貌似英雄救美人的壮举之后,发现自己的手机、钱包和爷爷留给他的袖扣都不见了。于是这位见义勇为的男人、给乞丐买早餐的两个女儿的父亲、高级知识分子就认可了不靠谱公关小哥给他的建议,决定将讨回公道的权益握在自己手里。克里斯蒂安开着豪华车来到城市边缘移民和难民群居的郊区,把呼吁罪犯自首的威胁信投入这幢大楼里每一户的信箱里。身为普通公民的克里斯蒂安在此举中表现出的荒谬性恰好投映出他在影片中的另一个身份,即当代艺术博物馆策展人在诠释当代艺术上的权威性。社会的上等人向下等人发恐吓信,精英阶级天生具有的优越感让克里斯蒂安对自己的行为毫无质疑,而这也是导演在影片中最具自我批判性的地方。

人性与反人性

显然,身为编剧和导演的奥斯特伦德对当代艺术圈里的套路心知肚明,借影片中的角色之口,他总算可以大大地揶揄讽刺一把当代艺术了。影片中美国女记者安妮对策展人克里斯蒂安的采访一段,安妮引用了策展人写的展览前言:在非展览中的展览性,在非空间中的空间感……饶舌的当代艺术权威语录反照着克里斯蒂安空洞地望着安娜的眼神,潜台词似乎是在说:我们上床吧!当身穿睡衣的艺术家在自己的作品《镜子和一堆碎石》与策展人对谈的时候,他们的对话不断被来自观众席里满嘴脏话的“抽动秽语综合症”患者打断,“垃圾!”“狗屎!”……在彼此尴尬的沉默后,来自观众中的人文关怀“他有病啊!”不知到底是在安慰谁。

《方块》(The Square)电影片段

奥斯特伦德的北欧冷幽默流露出他所尊重的另外一位瑞典导演罗伊·安德森(Roy Andersson)的风格,不同的是当安德森热衷于塑造社会底层小人物的无聊奔波时,奥斯特伦德的炉火上煎烤的却是同他一样的中产阶级的一家之主,男权社会的核心人物,知识分子的精英代表。奥斯特伦德坦言他是用马克思主义的世界观建立他的电影中人物的关系,经济基础的不同,分配的不均决定了不同等级的人的行为举止。《方块》可以看作奥斯特伦德对西方社会的精英阶级一次不留情面的揭底,就像影片中因为克里斯蒂安的威胁信而被爸爸怀疑偷东西的移民小男孩在找上门来求清白而被推倒在地上后,克里斯蒂安在屋里无法安宁的夜晚,也让观众失去了评判他的善恶的坐标。多情善感不是奥斯特伦德的手法,他不仅把他影片中的人物放在各种难堪的境地接受良知的煎熬,他也不会让观众看得心安理得。

瑞典导演鲁本·奥斯特伦德

同样的奥斯特伦德也深信精英阶级建立价值观的信仰基石也是毁掉他们信仰和尊严的落足点。影片的高潮戏发生在博物馆的年度答谢晚宴上,金色的宴会大厅里坐着盛装出席的博物馆赞助人、藏家和各类艺术界的权力人物,然后就来了一只扮演大猩猩的行为艺术家。这场近十分钟的戏随着扮演大猩猩的艺术家的吼叫越来越尖锐,行为越来越放肆,一场囚禁与被囚禁之间“斯坦福大学式”的人性实验让银幕上的每一秒都变得那么无法忍受。在这个对人性深层的丛林法则的自私心态、集体麻木的从众心理的一点一点剥离的过程中,观众都在等待着这个挑衅道德底线的大猩猩在哪个节点上被推翻、被制服。这样的模式在今天的社会中是不是看上去很眼熟?特朗普、北朝鲜、德黑兰……无论这种反人性的声音来自哪里。

人性的两难之境

影片《游客》海报

克里斯蒂安在《方块》中的尴尬处境是,一方面他需要对被自己诬陷为罪犯的移民小孩归还清白,一方面他要在艺术精英的圈子里保持自己跨越了“界线”后引发的错误负责任。中年男人的纠结和救赎是奥斯特伦德的人性实验室里最极致的梗,两年前他的引起关注的影片《游客》也是从一部手机开始,讲一个突发雪崩后抢救手机而没有抢救老婆孩子的家庭爸爸重新面对自己的致命错误的故事。在奥斯特伦德的电影艺术中,他最看重的正是这种人性中无法直面的错误和羞耻,将它们定格,放大、放慢去煎熬、去直视,也只有在这样的洗涤中,人性得以清白,灵魂才足以得到解脱。就像《游客》在雪崩发生后的全部时间里,讲述的就是男主人为重新铸建自己在家庭中的父权地位而走过的从否认、辩解、崩溃直至和解的心理过程。当父亲抱着受伤的妈妈从雪雾中走出来,让两个见证父母亲关系陷入危机的孩子欢呼雀跃的时候,克里斯蒂安用他的方式为男人的尊严找到了救赎的出口。在《方块》的结尾,克里斯蒂安带着女儿,重新回到郊区的贫民楼,他们一起敲开每一家房门,寻找那个求清白的移民男孩。在以基督教文化为基石的西方传统价值观中,人类何以成为人的重要标志之一就是灵魂的自我救赎,即使今天的瑞典早已是一个世俗化的社会,奥斯特伦德的电影抓住的依然是个人行为导致的良心的罪恶感和救赎的必要性。

2017年底的中国电影年,冯小刚一部《芳华》把一代人的回忆带回到20世纪70年代,我们看到了美丽青春的脸蛋,压抑的荷尔蒙,却看不到一代已被时代扭曲的心灵为自己的错误发出的自我反省,包括在30年后的重逢也没有懊悔,没有救赎。冯小刚不愿正视的,正是奥斯特伦德从来都不忽视的、我们天性善良的普通人做出的那些不光彩的行为和如何同自己的行为达成和解的救赎。电影大师伯格曼把电影这个用时间和光影构造的人性实验室称为进入人类灵魂深处的黑洞的艺术,奥斯特伦德的电影不仅把我们带入这些黑洞,他还在令我们灵魂受到煎熬的142分钟里不断让我们看到自己,用他自己的话说:在我的电影里,谁都无处藏身。

【参考资料】瑞典Filter杂志2017年9月号奥斯特伦德专访