来源:artnet

Aldo在“29房间”(29Rooms)的装置。图片:Courtesy of Sarah Cascone

去年美国大选之后的第二天,《纽约时报》的标题就是简单粗暴的《特朗普大胜》(TRUMP TRIUMPHS)。报纸的下方,另一则报道讽刺地以“失败的预测”作为引言,跟上标题《媒体并没有猜到这个结果》。

当我试图回想关于过去这激烈的一年该说些什么的时候,我想到了大选。2017年,政治上令人愤怒的事件是如此之多,如此肆虐,让人很容易忘记了对于艺术所具有的功能的基本假设是如何悄无声息地发生了变化。如果不对后者进行评估,我们很难判断艺术是否恰当地回应了当下社会。当我们被空中闪现的争议事件占据了视线,我们可能会错过脚下规模更大、更缓慢、逐渐不稳定的地壳构造转变。

换句话说,我们可能会再次“没猜到这个结果”。

所以,我想我会在今年结束时,对艺术和媒体格局的转变做一些思考,以及它是如何影响博物馆、艺术家和评论家的。这就开始。

在今天,艺术能够获得广泛观众的条件是什么?博物馆应该是艺术最大的舞台。它们怎么样了?

将艺术作为一种流行景观的概念有着一段复杂的历史。19世纪,当绘画比摄影在传达世界细节的能力上仍先进得多时,人们会蜂拥而至地来一睹像透纳(Turner)、丘奇(Church)或者席里柯(Géricault)这样的艺术家的真迹,他们的大型绘画就像是今天的IMAX荧幕一样。

但是彼时,在十九世纪,高雅文化与世俗文化之间的对立依然在固化。

弗雷德里克·埃德温·丘奇(Fredric Edwin Church),《安第斯山脉的中心》(Heart of the Andes, 1859),出自大都会艺术博物馆馆藏

现代博物馆的特征之一——教堂般的氛围,是专门设计的,代表的正是民粹主义的反面。布莱恩·奥多尔蒂(Brian O’Doherty)曾为现代画廊的空间起了一个非常贴切的名字——“白盒子”(White Cube),而它的珍贵性中嵌入了一个信息:“美学变成了一种社会的精英主义。”

因此,在反建制的六十年代,激进艺术活动家的要求主要是使博物馆不那么贵族化,能接纳更广泛的受众。从这个意义上讲,真正吸引大众的博物馆概念是非常新的——在艺术史中大约算是昨天才诞生——因此也还在不断演变中。

在1966年关于“博物馆的历史功能”的文章中,艺术评论家约翰·伯杰(John Berger)讲述了在当时的近期一本书中提到的一位不知名“法国策展人”提出的方案。“未来的博物馆将被机械化:参观者将静静地坐在一个小小的观景箱里,画布将轮番在一个垂直的自动扶梯上出现。‘[策展人这样写道]这样的话,一千个参观者就可以在一个半小时内观赏到一千幅画作,而不用离开自己的座位。’”

七十年代,高度炒作及商业化的“大片式”展览开始出现,博物馆文化也随着“图坦卡蒙”(King Tut,也是1970年代极为火爆的一场展览)的旋律舞动起来。当不那么传统的婴儿潮(Baby Boomer)一代人的多愁善感变成了主流,博物馆们为了证明自己在后六零年代文化变迁中的存在感,这些博物馆(应该说是有预算的博物馆)转向了巡回的观赏性展览,由此吸引了大批人群前往。

在伦敦的大英博物馆外排队观看“图坦卡蒙”展览的人群,摄于1972年4月1日。图片:Steve Wood/Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

“资本主义的成就并不在于为女王提供更多丝袜,而是将其推广至普通工厂女工也能拥有。”,自由主义吟游诗人约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)曾经说过这句名言。当今天,艺术观察家们重现了这个需求,想把“艺术化为生活”或将“艺术带给群众”(或“使艺术像音乐一样流行”),这种传教的迫切中,人们似乎忽视了该需求已经实现了,只是不是以人们想象中的形式而已。

“将艺术带给群众”已经在博物馆礼品商店做到了消费主义的实现:学生宿舍里都会张贴的海报,什么价位都有的印刷品。至于伯杰的策展人所设想的技术性民粹主义(technological populism),虽然并不是预言了博物馆大众教育使命的解决方案,而是近年来这个使命所面临的新挑战。

从巡回大展到移动互联网

比尔·盖茨在1995年发表了他的自传《未来之路》(The Road Ahead)。其中,他想象了一种名为“交互式家居系统”的设备,它可以完成百科全书式博物馆的功能——但现在却成为了家庭娱乐方式。在盖茨家里的原型里,这个系统则类似于一堆白南准式的显示器。

“如果你来作客,”盖茨写道,“你可以调出总统的肖像、日落或者飞机的照片、在安第斯山滑雪的情景、稀有的法国邮票、1965年的披头士乐队,或是文艺复兴时期画作的复制品,在房子里无处不在的屏幕上显示。”

这个计划预示了不同文化层次系统终将崩塌,成为单一的点播式媒体空间,但是在九十年代它仍然只是一个空想。这个想法没有跟上实践的步伐,最终这个交互式家庭系统被重新命名为科比斯图片社(Corbis),后被盖蒂图像(Getty Images)收购。

两年后,当以互联网为载体的艺术作品首次踏入重要艺术展——卡塞尔文献展时,策展人们则面临了如何呈现它的挑战。他们决定设置一个类似于办公室的空间,提供专用的电脑。并不出乎意料,当时这个奇异的布展让走过该空间的人们都感到惴惴不安。正如多门尼克·卡兰塔(Domenic Quaranta)解释的那样:“当用户看到连通的互联网,通常将其视为开放的邀请,不再理会作品本身,而去查看电子邮件,或者更糟糕的是,开始自由地上网冲浪。”

十多年后,苹果公司推出了当时被称作“上帝装置”的iPhone。现在,又过了10年,移动互联网带来的上帝般的能力已经变得无趣而平庸,很难想象这在不久之前还被想象为人类文化乌托邦的产物。

平庸,但作为一个美学物件却非常诱人:一个人平均每天会触碰2600多次手机。无论你面前有什么,你手指划过的屏幕上总潜在地存在更有趣的东西——法国邮票、文艺复兴绘画、糖果图案的老虎机游戏,无论是什么——这也带来了我们都了然于心的社交后果(你最近有因为滑手机而冷落他人吗?)。每个人的口袋里都装着一个百科全书式的博物馆。

结果是,现在的公众更为被某种文化或什么别的东西所封闭,这种情况的严重程度我们在五年前都无法想象,更不用说五十年前了。2017年,平均每个美国成年人每天在媒体上会花费超过12小时,这个惊人的数字只有人们经常同时使用多个媒体才能做到。有些手机游戏专门设计来填补你生活中的时间小缺口,最少只用占据你空闲时的短短三秒钟。

换句话说,艺术已经深入人们的生活。

文化产业开始走向反工业化

当人们谈论“大片式”的博物馆展览时,他们用的是好莱坞式的语言,是霍克海默和阿多诺在《启蒙辩证法》(Dialectic of Enlightenment)一书中,预见商业化的审美体验时所指的“文化产业”原型。七十年代,当系列电影大片登上大银幕时,恰好差不多也是“大片式”展览“图坦卡蒙的宝藏”开创性地在世界各地巡回之时。1975年,《大白鲨》上映;1977年,《星球大战》上映。

那么,如今的系列电影大片的状况如何呢?你有没有注意到好莱坞已深陷泥潭?的确如此。越来越少的人会去看电影,因为出门观影的体验受到了来自线上视频服务、电子游戏和社交媒体与之竞争的困扰。

2017年12月20日,“风暴兵”在上海迪斯尼度假村举行的《星球大战8:最后的绝地武士》中国首映式的红毯上亮相。图片:courtesy Chandan Khanna/AFP/Getty Images

电影市场的国际化和上涨的票价让这个行业依然保持发展。但是,结果是,基于人物角色的、中等预算的电影对剧院来说不再重要,而专为吸引最广泛观众的系列电影大片,利用最著名的商标(“星球大战”,“漫威”和“皮克斯”,仅仅是举出几个迪斯尼公司拥有的品牌),以及数亿美元的营销预算,来争抢观众的注意力。

这种阶级氛围在画廊行业绝不少见。最大的连锁画廊和艺博会正在加强对热爱艺术活动的群体的控制。较小的画廊则因为人流量减少,开始衡量是否还值得保留画廊的实体空间。旅游城市里刷新参观人数纪录的大展,以及崭新建成的私人博物馆,正并驾齐驱地参与进了长达数十年对于美术观众的侵蚀。

大趣味艺术年

去年,我尝试了位于新墨西哥州圣达菲的一场艺术(或者说,准艺术)体验——Meow Wolf,这个艺术中心的部分资金出自《冰与火之歌》作者乔治·R·R·马丁。这是一群有才华的艺术家共同想出的主意。它非常成功,像是一个互动性的鬼屋,充满了恶作剧和可触景观。这里还隐藏了一个科幻故事,可以在重复造访后解开谜底。

位于圣达菲的Meow Wolf外观

这个地方令人印象深刻,而流行的力量造就了它强大的影响力。我想,我们需要找一个名字来代表它的意义,把它作为一个趋势认真对待,我提出了“大趣味艺术”(Big Fun Art)。当时我说:“这种艺术的影响力很可能会迅速地从边缘蔓延开来,给博物馆带来压力,要么接受它,要么反对它。”后来的这一年完全证明了这个假设。

Meow Wolf的主创们通过研究在当代博物馆生态中成功的案例,来理论化他们的创作,从而完成满意的作品。“我们所做的是专注于儿童,因为基于门票的市场是由孩子们驱动的。”Meow Wolf首席执行官Vince Kadlubek在接受《阿尔伯克基商业周刊》采访时说,“我们也不想疏远成年人和青少年,所以我们在展览中仍然保持着非常成熟的主题。”

一只神秘的怪兽,Meow Wolf里的一件作品。图片:Ben Davis

就其本身而言,Meow Wolf围绕着同一种爆米花式科幻故事来构建这里的环境,从而为当今的大片电影经济添砖加瓦。这里很梦幻,但熟悉的原型化已足够吸引广泛的观众。

在Meow Wolf的谷歌搜索中,它甚至把“浸入式艺术装置”(Immersive Art Installation)放在了自己的名字之前。最后,“你必须去那儿打过卡”的浸入感才是最重要的吸引点。实际上,Meow Wolf是一个充满好奇的魔幻箱子,而这里所有的设计都非常适合拍照。

分享照片现在已经成为了人们在家以外地点的体验经济的主要驱动力,从餐厅到建筑,再到度假胜地,所有的设计都围绕着这个原则给予消费者暗示。根据Culture Track的数据,2017年,社交媒体广告是接触文化消费者的重要渠道,已超过了印刷制品。

不久前,博物馆还在试图遏制人们使用手机和拍照。现在,博物馆巴不得观众在专门设计的标签下分享它们的展览,而这其中绝大多数尝试都在这场虚拟世界的激烈竞争中败北。

今年,人们在波士顿美术博物馆的村上隆展览上看见这个标签,说明了一切:

“如果你没有拍照分享这个展览,你真的算看过它吗?”

圣代冰激凌式的草间弥生

大趣味艺术现象的另一个名字可能是“草间弥生化”。

赫希洪博物馆利用人们对草间弥生的镜屋的狂热,成功地让会员人数增加了6000%——所以,其他急需获得注意的机构当然也意识到,他们的未来也将与病毒式社交媒体浪潮紧密地联系在一起。在洛杉矶,由于人们太过热切地希望拍照分享这位日本传奇艺术家的装置,布洛德博物馆制定了在镜屋中只能停留30秒的规则,时间差不多刚好足够拍摄一张像样的照片。

“草间弥生”于卓纳画廊,摄于2017。图片:Sarah Cascone

后现代艺术中流派间的模糊植根于马塞尔·杜尚对“视网膜”艺术的敌意。有趣的是,后来这种观念主义放弃了“关系美学”以及各种形式的新媒体装置。而后,这些形式转而与智能手机更强大的互动能力融合在一起,创造出一种新艺术形式,大概就是“视觉中心主义”(ocular centrism)的终极现象:被当作照片背景的艺术环境,也就是“自拍工厂”。

大趣味艺术不需要任何历史知识、语境,甚至耐心,就可以享受(除了排队时的耐心等待)。另一方面,这也意味着你不太需要像博物馆这样的东西来赋予它艺术之名。

Juicy Couture在“29房间”(29Rooms)的装置。图片:Courtesy of Sarah Cascone

“注意力经济”中为了争夺更高相关性的战争再次达到了更激烈的高度。品牌体验(如Refinery29网站推出的“29房间”(29Rooms)的艺术/赞助商内容混合体)正在与一些零售商竞争,这些零售空间多数想将自己重新塑造为“体验”以获得一些赢过电商的优势(看看洋基蜡烛的“烛光力量”展览)。而这些商家反过来又与现在许多各式各样新出现的准艺术闪店式展览竞争了起来,那些展览正与博物馆正面交锋,争抢着成年人主题乐园的利润。

Culture Track的研究总结了今年博物馆面临的趋势:

“对于如今的观众来说,文化的定义已经民主化,几乎到了灭绝的地步。这已不再是高与低,文化与娱乐的对立;这实际上是相关与不相关的区别。传统上被认为是文化的活动,与曾经不被认为是文化的活动现在有了相同的起跑线。”

这种文化的扁平化,与资本主义全球化和信息技术对劳动力市场的影响相呼应。在这种情况下,旧路像教条一样被“破坏”,本地边界也不再能帮助工人们抵御半个世界之外的竞争。

2017年,观众的漠不关心驱使印第安纳波利斯艺术博物馆巧妙地将自己重新定位为:新地界:观赏自然与艺术的地方。焕然一新的身份并没有将这个博物馆作为永恒的文化遗迹来推广,而更着重于作为一个体验中心,专注于譬如艺术家设计的迷你高尔夫球场、啤酒花园、圣诞灯光秀以及它的户外自然公园等景点。

迈阿密冰激凌博物馆。图片:courtesy of Sarah Cascone

这是这场文化扁平化趋势的知识分子版本。当那边的新地界放弃了“博物馆”的标签,这边大受欢迎、巡回展出的冰淇淋博物馆则选择殖民这个标签,并已经被誉为千禧一代的快闪版迪士尼乐园。冰激凌博物馆大概真正渴望成为视觉版的垃圾食品,制造出各种专为自拍照设计的冰淇淋主题环境。在任何一个它落地过的城市,冰激凌博物馆都是一股非常、非常值得正视的力量,其受欢迎程度完全可以与该城市里真正的博物馆们相媲美。

2017年末,Instagram说它是世界上第十名被拍照最多的博物馆,已经和卢浮宫、大都会博物馆以及洛杉矶艺术博物馆在同一个梯队;《蒙娜丽莎》也与装满塑料冰淇淋装饰物的池子一个水平了。

空中革命

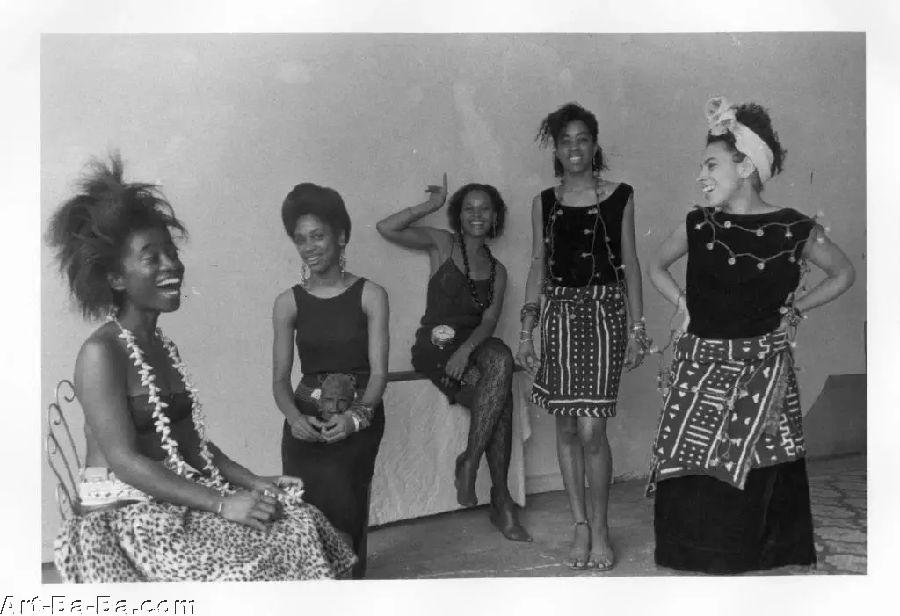

今年有没有指向独特方向的极佳展览呢?哦,有的,绝对有。布鲁克林博物馆举行的“我们曾想要一场革命:激进的黑人女性,1965- 1985”(We Wanted a Revolution: Black Radical Women, 1965–1985)是该机构自己的一种新型“大片式”展览。此次展览挖开了一段没得到应有认可的历史,拥有带来强大余震的潜力,开放了经典,并开启了与新观众的对话。

“我们曾想要一场革命”证明了博物馆学术上可以做到的最好。它有一些重要的发现。它有使命。它同样也包含了大量的历史和语境。来看这场展览的人们绝对在画廊里呆了超过30秒的照片时间。

Lorna Simpson、Rodeo Caldonia(左起:Alva Rogers, Sandye Wilson, Candace Hamilton, Derin Young, Lisa Jones)(1986),于《我们曾想要一场革命》展览中。图片:© 1986 Lorna Simpson

这样的一场展览需要时间、资源、对观众智力的信心,以及对于过去如何启发当下的审慎思考。也许,博物馆能够平衡这个使命与其他压力——但是将艺术机构拉离中心的力量一定会随着注意力空间的增加而增加。

“随着世界分化成快慢车道,博物馆将不得不寻求时限或空间改良的方式来适应不同的速度,”博物馆未来中心在几年前就警告过我们了。

迈阿密冰激凌博物馆。图片:courtesy of Sarah Cascone

但是,瞧,我得说清楚:冰淇淋博物馆之流不是文化的终结。有趣的事情并不坏。每个人都会偶尔想喝一杯好喝的奶昔。奶昔让人们凝聚在一起。况且,如果你想带你13岁的侄女或外甥出去玩,你可能会硬着头皮,花38美元去冰淇淋博物馆,而不是花25美元去看现代艺术博物馆。但如果你只喂侄子喝奶昔,那你就麻烦了。

博物馆如何有效地驾驭“大趣味艺术”现状?为了迎接这一挑战,他们需要艺术家的长远眼光和评论家们的支持。在接下来的篇章中,我会告诉你们2017年为这两群人带来了什么。

文:Ben Davis

译:Zini Zhao