来源:打边炉DBL 文:陈侗

本文为2017年11月25日陈侗在“行动的摄像机:亚洲影像艺术论坛”上的发言稿。《打边炉》获得授权发布。原标题为“陈侗:虚构一个录像档案的未来”。上图为录像局北京空间。

录像局建立于2012年,它是基于一个朴素的想法:让更多的人有条件接触到更多的录像作品。是更多的人而不是所有的人,是更多的作品而不是所有的作品,这就形成了录像局工作准则中的正反面:开放与保护。这也是所有带有历史意蕴的工作共同遵循的准则。或者可以说,开放的程度取决于保护的程度,反之亦然。

在这五年当中,人们针对录像局而提出的问题同样与准则有关:1)选择艺术家的标准是什么?2)怎样界定一个录像是录像作品?由于录像局并非像它的名字所寓意的那样,它不是一个权力机构,回答这类问题既不是我们所擅长的,能给出的答案也不会令人满意。但是,我们也的确是按照我们的准则去开展工作的:1)只要是在当代艺术的场域中有所表现的艺术家我们都收录,我们的个人喜好不影响收录工作;2)由这些艺术家创作的纪录片以外的录像作品我们都收录(这个准则不是不尊重纪录片,而是因为纪录片规模的庞大足可以覆盖其他录像作品)。这两个准则保证了我们的工作与艺术史的书写同步,与当代艺术的现实表现同步。

录像局在最开始建立的时候面对的第一个困难是如何能够有效地开展工作,这个困难也暗示着所有非营利机构存在的逻辑:没有人要求你做什么,是你自己想要做什么;如果做了,就必须一直做下去;而面对的困难,不光是资金、人才,还有信念;所谓信念随着时间的推移可能出现一个分岔,即完全沉迷于所构建的专业体系,以及完全追求现实层面所产生的影响力。

或许更多的人正是从影响力的角度关注和鼓励录像局,包括今天邀请我在这里做一个发言。但是,作为创办人之一,我有责任从另外的角度去描绘录像局,让人们详细地知道它的内容和性质,而不是停留在对其形式的感受上。

有趣的是,我作为当事人所做的这种描绘并不一定是从事实出发的,它是一种想象,但也不与今天的事实相违背。换句话说,我所描绘的更像是录像局的一个未来,或者说是将我们从一开始就制定了的模糊目标清晰化。

档案建设

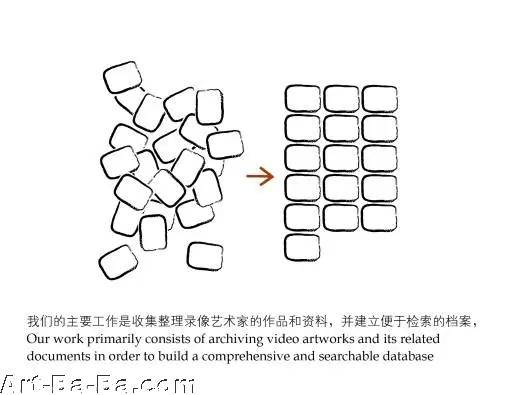

在录像局的手册中有一个页面是表示我们如何将艺术家散乱的作品整理归档。这当然是针对一般情况来说的。事实上,有一些艺术家自身已建立起了清晰而完整的档案,我们只需要将其纳入录像局的系统就可以了。因此,这里就给我们提出了一个问题:档案建设的可能性在哪里?如果仅仅是将散乱的东西加以规整,按顺序放进一个个不同的盒子里,有时间和耐心就足够了。我本人倒是非常愿意从事这种规整的工作,尤其感兴趣于给事物分类。我想,当我真的有时间去为自己整理物件时,难道不是为了多少有所发现吗?找到某个正在找的东西,以及从某个意外发现的东西里受到启发和暗示。我以为,后者的可能性所带来的兴奋大于前者。因此,了解档案员的工作,重点将放在询问其有何发现,并根据所发现的线索去建立一个合乎事实但同时又令人匪夷所思的档案系统。

我举一个例子(它与录像局无关,但是与我的整个非营利工作有关):最近与法国作家艾什诺兹(Jean Echenoz)聊及根据他的小说所拍的电影,他说都很不成功。那么我们就有兴趣去追溯里面的原因。假如作家本人也想把事情搞清楚一点,而不只是归结为运气,我们就可以从档案的收集开始,也就是所有的能够成为证明的材料。由于艾什诺兹将责任归结于制片人,第一批档案将围绕他而进行收集,包括他的制片经历,他的工作计划,所有的往来邮件、合同和预算表。可以说,这个档案计划是奔向研究目的的,在我这里似乎是为了再次证明根据小说拍电影的不可能性,这是罗伯-格里耶(Alain Robbe-grillet)长期坚持的一个观点,而违背这一观点的做法大概还是跟电影或文学的生存现实有关吧。我指望将出现对这一观念感兴趣的研究者,而假想的这些档案将足以支撑其完成研究。

上面这个例子告诉我们:事实上肯定存在一些非直接的档案(如果制片人说不存在这些档案,那一切就立刻真相大白了),但它不会自动呈现,因此档案员需要具备一种作为研究者的敏感。我认为,假如以档案建设为目的的录像局的工作是鼓舞人心的和有价值的,它多少应该是带着问题意识的。从某种意义上说,对于艺术家和使用档案的人来说,进入录像局就应当是开始一场冒险。

进一步,根据冒险的提法,录像局在它的现实作用上也可以理解为情报局。例如,它能提供关于最近某个展览产生的背景材料,由这些材料所归纳出来的结论甚至是当事人未曾想过的。

这次会议也应该纳入录像局的档案建设。当然,根据上面那个例子,我们所收集的将不止于会议发放的资料。当我们问董冰峰先生这件事情是如何开始的时,他必须不光说经过,还得提供一切证明材料。

档案使用

对于像录像局这样的非营利机构来说,档案使用的质量比来访者的数量重要。这个质量不是指来访者的身份地位,而是指在其需要与我们的存在之间是否存在一种良好的供求关系。一般来说,这个供求关系的前提是由使用者设置好了的,例如预先做好的课题计划、目的明确的作品观看目录——这是目前看来相对最好的一种档案使用情况。

录像局的使用手册中清楚地写明,建立录像局的目的是“为学习、研究和收藏的人群服务”,这句话本身也可以说是一种想象,因为它没有考虑到概率的影响,比如一个收藏者从录像局获知信息而形成收藏计划的可能性微乎其微,但如果录像局不把收藏者考虑进去则显然是不全面的。这种“全面的”思想是一种说服自身和他人的理由,但不会是工作的动力。因此,为了克服可能出现的教条,录像局应该更多地从行动的角度去推动档案的使用,并在此基础上扩大它的服务范围。例如,对于研究者来说,真正需要的是录像局的存在,而不只是观看作品的方便,这就需要录像局在它所提供的技术、信息和资源以外还具有一种不可替代的魅力,一种开发能力和担当的态度。当我们想象一座大学的存在,一个可能的专业方向的存在时,我们觉得录像局将向它提供几乎大于作品档案总量的无穷可能性,我们缺少的是实现这一可能性的所谓“权力”,例如宣告一项研究所取得的资质,但我们一直扮演的自由角色恰恰可以用来克服一切教条,在一种以服务为特色的合作中使大学完成自己的使命。

从这一愿望来说,录像局更应朝情报局的方向努力,让更多的使用者从中受益,无论是以咨询、交流还是合作的方式,总之是应该让人从中感受到种种可能性都在迎面而来。

我在法国的当代出版纪念学会(IMEC)曾经感受过这样一种文学和出版上的无限可能性,那里既有大量珍贵的手稿和档案,也吸纳专门的研究者,为他们的研究提供一切方便。这是一个由国家开设的并由地方政府支持的档案机构,因此不难设想在完美的档案建设之外一定存在档案使用的官僚主义(例如申请的程序实际上与最后的研究成果无关)。我想,作为一个民间非营利机构,如果要争取价值最大化,就必须使档案成为活的资源。在这一要求下,档案员除了做好档案的建设工作,还必须深入到档案的各种细节中,并使之活化。如此,使用者才能真正体会录像局存在的必要。