来源:要空间

要空间为什么会邀请一位年轻的艺术家做一个展览的策展人?这位策展人为何请了一位“名不见经传”的艺术家常锦超做个展,为什么展览没有想象的那么“刺激”?

艺术家和艺术空间在合作中各自都抛掉了商业化获利的可能性,那么艺术家在非营利空间展览获得的“意义”是什么?要空间自身的需求又是什么?空间应该如何做下去,这都是可以被探讨的话题。在《进来,你就是全新的》展览进行同时,老金带着问题与策展人陈霄、艺术家常锦超开始了一个关于艺术、关于思考、关于自我、关于空间的谈话。

老金(金锋):金陈霄:霄常锦超:常

时间:2017.10.21~24

金:这里我想做一个三人谈话,主要还是就你们在“要空间”做的这次展览所引出的一些话题,我们来讨论一番。有人说这个展览没有什么亮点,而对一些更为挑剔对人而言,策划这样的展览不知道抱着怎样的目的。我想,作为策展人,陈霄能否先说说你做这次展览的缘起?

霄:关于展览有没有亮点,我感觉很像广告公司做提案,甲方会经常说:“你的创意没有亮点。”谁是谁的甲方,谁又是谁的乙方呢?人应该自我点亮吧,哪有靠别人点亮你的世界的。

策划一个展览一定是有目的的,怎么能没有目的呢?那就在此稍微罗列一下我的目的吧。

目的1:和要空间的所有人在一起工作我很开心,因为这种工作状态很单纯,一点也不复杂,我不需要向谁交代,谁也不需要向谁交代。情感更重要吧。

目的2:锦超是偶然一次机会认识的朋友,我一直猜测他可能是一个混迹于艺术媒体圈的老记者,但当他和我说他也是一个艺术家之后,我出于一种好奇,对他的作品进行了了解,然后有了这么一个展览,我想他需要这样的一次展览。

目的3:某些时候他像一面镜子,镜子里有我,有很多身边的朋友。我想看看我在这个镜子里是什么样子的,同样锦超应该也能看到他自己,这很有趣。

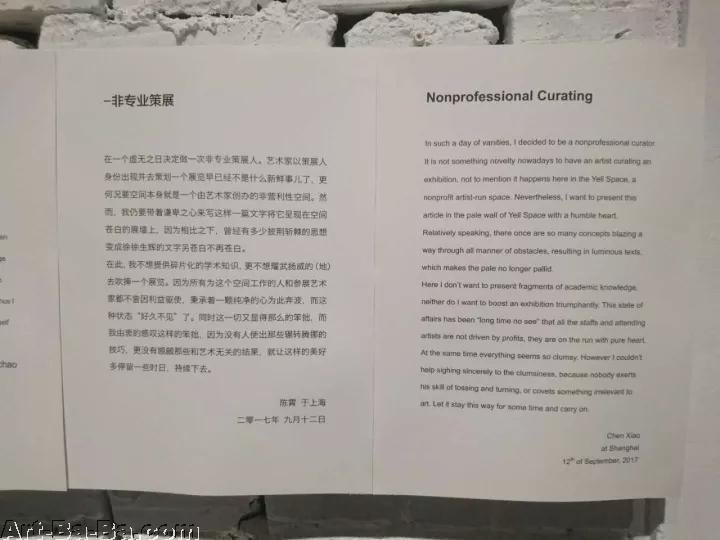

《进来,你就是全新的》策展词

金:你们是否有着某种既相排斥就相吸引共同话题?作为年轻艺术家,你们的走向非常不同,但在经验与人生体验的层面上,是否觉得又很是相仿?

霄:还好,其实我们没有什么太多的共同话题,倒是开始一起工作了才多了一点话题。我倒是不太考虑身边的朋友是否与自己相仿或者有差异存在,这样太累了。但能一起玩的朋友一定是他们身上有某些时刻感动到我。

常:其实没那么复杂。第一次和陈霄见面是在前民生美术馆的媒体负责人沈郁的工作室,我当时是需要帮忙拍些照片收集一些媒体刊登的素材,陈霄应该以为我只是一名记者吧,哈哈。第二次见好像是在民生美术馆的展览开幕,我总觉得这个人很眼熟,但没具体说话。第三次是在啤酒阿姨,哈哈哈,当时正好有两个从美国艺术院校刚毕业的朋友来上海看展览,然后在啤酒阿姨喝一杯,正好碰到陈霄,很偶然。我是2012年回国,回国之后其实对国内艺术市场和圈子都还不是太了解,选择做特约撰稿人,也算是一个了解艺术家和艺术市场的一个方式吧。陈霄虽然回国时间比我还晚,但是他对国内的情况了解的比我深,他很愿意和我分享他的经验和故事,很坦诚,挺实在的,觉得很高兴,在他的故事里也有我以前的影子,我想人与人之间的交往和信任其实想的简单就简单,想的复杂那就没法往下处了吧。他是聊天的过程中才知道我也是一名艺术家,哈哈哈。在过程中大都是我在向他请教一些更真实的,对国内艺术市场和艺术家生活状态的认知,有点遇到老朋友的感觉。

虽然在刚回来的时候也参加过一些展览,但发现当时那个环境好像很缺少艺术家和艺术家之间的交流,就是说,在作品方面的交流,而不是吃饭喝酒吹牛逼。当然我也明白社会毕竟不是学校,而且也都是萍水相逢的人,没人愿意平白无故的和你交流什么艺术创作的内容,每个人好像也都生怕别人偷了自己的想法,尽最大的努力去占别人的便宜,在一个小圈子内进行所谓的相互借鉴,有的人偷偷的,有的人一边说你不好,一边还用你的。

在这次展出的过程中,很高兴能和陈霄还有奎爷一起聊作品,虽然大家都是不同的方向,但能感觉到每个人都是往一起使劲的,这是一种久别的氛围,这点让我感受到了一种久别的力量。虽然比较短暂,但感觉有那么些小兴奋,这种感觉好久不见了,这是一个非常好的开始,希望能保持下去。在整个从准备作品,到布展,再到展出的过程,让我再次认识到了自己,又见到了那个在心底最深处最柔软最矛盾的自己,从而审视自己在从2006年到2017年这个过程中自己的改变,艺术是个自我寻找的过程,在每一个阶段,都会遇到很多不可知的,新的体验,我想这次展览就是一个审视自己的过程,再次看看自己,把自己抖了抖了,看清楚了,才能走的更好。在布展过程中,陈霄和我在呈现方式上有不同意见,但目的都是为了让这个展览做的更好,没有谁压制谁的情况,都是从作品出发,陈霄在这个过程中给了我很大的自由度,我在这个过程中也学习到很多东西。

《进来,你就是全新的》档案袋

金:我其实想聊得比较尖锐一些,甚至于我想挑起一些你们的矛盾,可能矛盾本来就有的,只是外界不知道,或者说只是把光鲜的一面拿出来。你们现在好像是已经河蟹好了似的,我觉得说得都很温和。锦超的记者身份或者说求生存的方式并没有拘泥在做艺术本身,在跟你的私下交流中,我察觉到了你心态上的平实。而陈霄还是很艺术家气的,或者说,陈霄很知道艺术圈的迷津,所以你知道自己在做什么,做到了怎样的程度。我说的“走向”不同可能是想挑起些话题,这还是面上的,或许了解你们的朋友,大家心照不宣。我还是想问:作为艺术家,你们的合作,是不是在整体的艺术生态中,你们看到了一些别样的问题,并对类似问题有过理性的追问,觉得有必要一起来合作这样的一次展览?

霄:所谓的矛盾的存在,因为是在国内,这恰巧是我和锦超相似的地方吧,这种相似来源于欧洲留学的背景。我们还真不觉得那是种矛盾,在欧洲就是这样讨论和工作的。如果说我很知道艺术圈的迷津,那我一定是一个失败的假装者。关于合作这次展览的必要性,对于一个失败的假装深谙艺术圈迷津的人来说,每一次参与、策划或者制作一个展览,都是非常重要的过程,我从来不因为出于复杂的目的去做这些事,在做艺术上我宁可笨拙一点。

《进来,你就是全新的》开幕直播

金:锦超你在你的个人阐述中说到:“当自己硬着头皮进入了曾经想象的,害怕的,无法掌控的魔鬼的世界,首先获得的是一杯魔鬼的糖精饮料。”这样的诗性表达,让人觉得很无厘头,你能把内心的真实想法或思考转译一下吗?

常:其实策展人Critique的最终目的是为了更好的解决在艺术创作过程中艺术家所遇到的问题,而并不是为了制造矛盾。这是一个在平等交流的基础上,激发彼此,并挖掘更多有利于艺术家持续创作发展的可能性的过程,这个方式其实体现的是对艺术家和作品的尊重。策展人其实在某种层面上来说充当的是在社会中了解,发现并培养艺术家的角色。在国内特定的环境下,也许这个过程显得有些快,艺术家和策展人的关系是需要长期观察和发展的,对作品的交流沟通在不同的阶段也会呈现不同的理解,毕竟人都是在发展和变化中。共鸣和信任我一直觉得是合作的必要性,我想在这次展览中,我感觉到了陈霄和奎爷对我的信任,这次展览对于我和陈霄来说都是一个不错的开始,以后的路还很长,但有了这次合作,让我心里有了些底气。

其实我从还没回国的时候就在做特约撰稿人了,当然一方面是有些稿费收入,但同时这份差事也让我学习到了很多我以前不太了解的方面,有社会性的,有理论性的,还有就是写作让我的思维逻辑变的更加客观,我觉得这是个好事,更加客观的去看待自己,也多一个维度去思考问题,是好事就可以坚持做下去。其实我在回国的5年里做过很长时间的Copy Writer,后来还在大公司带过15个人的创意团队,在这段时间里,我获得了很多对社会,对人的新的理解,当然有好有坏。我毕竟在国外加起来一共生活了差不多12年,虽然也经常回国,但其实并不是真的了解中国社会,应该是因为我在出国前从来没真正进入过中国社会,所以我一直觉得回国就算是补课吧。从2006年的第一次个人展到2011年的这5年里,其实体会过从最开始的充满创作灵感和内容,到后来发觉自己缺少更多的营养,而停滞不前,其实是需要新的环境,了解新的事物,需要扩充自己对社会的了解,才会有新的维度去进展我的作品内容,我的小雕塑和动画作品也就是在那个时间段产生的。

我爸在我回国前和我说,进入中国社会,才算是真的进入社会了。我属于成熟的比较晚,当然生理上成熟的挺早,呵呵,然后又天生胆小,如果说2001年出国扒了我一层皮的话,后来回国就又扒了一层。每一次进入陌生的环境,其实对我来讲都是一次考验吧,从小到大,我都不是很擅长和陌生人打交道,但一旦混熟了,就会成为特别长期的好朋友。“魔鬼的糖精饮料”就是个比喻,这些都来自在我进入一个陌生和全新的环境里,所看到,遇到,获得的感悟。社会变的快,人就跟着变,我还是比较习惯和人保持比较长久的关系,所以我比较在意信任和共鸣。无论是在国外还是回国,人都是善变的,当然回国之后由于直接进入社会,感受的更加明显一些,直接一些。“硬着头皮进入”其实是有个上下文的,前因是来自于对旧环境的厌倦。金老师您看我都扒了两层皮了,心态自然平实了很多,我正在从原来以自我为中心的视角,扩大或者说多一些维度来看待这个世界以及生活在这里的人,心态有时候会决定你的路可以走多远。

《进来,你就是全新的》墙画局部

金:从我的心态而言,也许跟你们交流还是好像隔了一层东西,可能我这个年龄经过的某些事件,在内心还是沉积了某种沉重。我想这样的沉重你们也是有的,只是你们转换出了另外一种表达,在行动上或是在生活中,它也许通过日常表现出了某种态度。就像陈霄说到的不会出于复杂的目的而做事。其实黄奎已经跟我隔了一代,我跟你们是隔了两代。但我跟黄奎在思考问题的方式上,可能彼此更容易进入话题。比如,我们也会说到转换,会把某种沉重在个体与社会之间找到奇异的对接,并对相关问题进做直觉与逻辑上的互为僭越。正是在这个层面,我才会用一些在你们看来比较隔膜的词汇,比如矛盾与沉重。在锦超身上,我看到了某种真实,艺术是要的,生活也是要的。锦超没有把为了生活而工作看成是一种精神负担,而且,这反倒在成全着对艺术的思考,就像锦超自己说的“更加客观的去看待自己”,我觉得,这种在心态上的自我把握,在今天是难得的。我想陈霄策划这个展览,有很多看不到的话题藏匿在了展览的背后,这不是一个通常意义上的展览,它实际上就是艺术家在今天的一种真实现状,这个展览仅是不伪装地拿出了某个片段,但它实际上又被策划得很像一个展览,我是否能这样理解?

常:不知道金老师所说的沉重具体是指哪方面?在成长的过程中,其实每个人都会遇到相对于自己来说感觉沉重的事情,遇到,经历很多事情,在心理上造成伤害,有的可以解决,但有的难以释怀。其实无论走到哪里,生活在哪里,说白了,都是在面对,经历,解决人的事情,没有人也就没有事,有人才有故事。刚到国外的时候其实是要面临和经历很多沉重的,有沟通上的,有价值观上的,有环境上的,有心理上的,有经济上的,有学业上的,还有基本衣食住行上的。我想如果一个人没经历过苦难和沉重,那就是永远站着说话不腰疼,也就很难理解别人了,一直浮在上空,弄的都是表面功夫,这样的话,对人,对事都长久不了的。就算是个艺术家,你总不能脱离生活吧,有过高空坠地的经历,才明白生活的重要。你的作品和你这个人不能拧巴,得顺,其实现在想想,上diploma的前三年解决的就是这些东西,但最难解决的还是沟通和价值观,这个东西很大程度上还是需要自己想明白了,自己想明白,就顺了。比如同样是foundation year的学生,中国学生肯定比同年龄的外国学生基础好,所以那时候就比较装逼,觉得这帮子傻逼连型都画不好,还学画画呢。但时间是证明一切的最好办法,第一年第二年牛逼,之后就会发现周边的同学找到了适合自己的路线,直接走上了创作的路线,你还在那沉浸在自己功底好的世界里呢。所以说无论和谁接触,去到哪里,需要多了解人家的长处,了解自己的不足,踏实下来之后,找到适合自己的方向。没人是瞎子,你把自己的问题解决好了,心态顺了,人家才乐意去帮助你。在东西方两个不同的世界里,价值观上的沟通其实很难说达成真正的一致,其实用屁股都能想明白的道理,在很长一段时间却非常钻牛角尖。以前总喜欢那种两级化的方式,反正不是听你的,就是听我的,总想征服别人,但其实解决这个沟通的问题,还是一个求同存异的问题,取长补短,最重要的还是怎么把这个事办好。当然在这个过程中,需要的就是彼此的理解。在一个陌生的环境中遇到理解真的是件不容易的事情,这个理解有很多方面,有感情上的,有行为上的,有意识形态上的,有习惯上的。信任和共鸣依旧是这一切的基础,当然还要有一颗比较善良的心。

我想艺术创作是一个长期的过程,并不是可以单靠一个展览来权衡的。目前在要空间展出的作品是比较阶段性的,比如在动画作品方面,整个作品是在讲述2008年以前,我对自己的一个认知。但其实对于我个人来讲,故事还不够完整,还没讲完,只是抽取了一些关键的节点,当时WHEELOCK集团在时间和内容上也都有些限制,我想在以后有机会或者时间充裕的时候,会继续这个作品的,把内容做的更完整。另一方面当然还有我自身的原因,总体来讲,我的作品主要还是以寻找自我作为题材,这个需要伴随着自己的成长经历。在2006-2010年期间参加了好多的展览,那个时候感觉自己要被掏空了,作为一个刚毕业的年轻人来讲,也许不断的展出和新作品的不断产生是件好事,但也有不好的一面,这需要艺术家不断的快速成长,说白了,你得跟得上。但成长这个东西可不是你说成长就成长的,我当时20多岁,就算年轻气盛,刻苦创作,但总会面对经历了快速成长之后的焦虑和不安,换句话说,就是你经历的那些事就那些,再深了,就深不下去了,那个时候很抑郁,后来喜欢听北欧的后摇音乐跟那个时候的状态有关。有段时间基本没怎么创作,一直听音乐,看电影,看小说,看话剧,到处溜达,开始愿意和更多的人聊天,天天和一个叫李渊的哥们去咖啡馆喝咖啡一坐就是一天到人家关门,那个时候看了好多书,大都是存在主义方向的还有心理学方面的。后来去版画院工作,从早上8点开始做铜板,印作品,一直站着工作,到晚上6点工作室关门,累成狗,回家倒床上就睡着了,不像现在,竟然还失眠。现在回想起来也挺有意思,想想自己也不是什么天才,异国他乡更没有什么通天的亲戚朋友,凡事还得靠自己,自己找自己,面对它,缺什么咱就补什么呗。

《进来,你就是全新的》动画现场

金:我非常同意你的观点,“自己想明白,就顺了”,这话说得不错。但怎样算是想明白了,这还是很难把握的,有的人想明白了,反倒绝望了。锦超,你觉得你的平和心态是否带有着某种克制的成分?生活与工作中是否都带有着某种严于律己的东西?

常:首先得自己愿意去想明白,而且这种愿意不是把自己往死里怼,是点亮自己的。当然明不明白都是阶段性的,这段时间明白了,之后也许就又乱了,人生无常。每个人的性格,意识,认知都不同,对待自己和生活的看法也不同,所以想明白了之后是顺了还是败了都很正常。我经历过很长一段时间心态失衡,29岁那一年,那个时候心态有点拧巴,现在想想,也许也不是拧巴,只是了解自己了解的烦了,累了,到了一个成长的节点,想突破,但又有点迷失方向。那段时间泪点有点低,有时候听个歌,看个电影就以泪洗面,有个音乐风格叫Happy-sad, 有些时候悲观主义和乐观主义也许就是衣服的两个袖口,就看你的手从哪个角度伸进去,然后是穿给自己还是穿给别人,还是两样都想。有的人越活心越大,有的人越活心越窄,因为自己经历过这些无常,也看到很多周边朋友的变化,这也是我越来越觉得生活很重要的原因,即使辛苦一些,在自己的能力范围内,多做几样自己感兴趣的东西,多一些可能性,有惊喜,也有失落,别让自己那么无聊。其实生活本来就挺无聊的,画画有些时候会给自己点新鲜感,让自己觉得你除了吃喝拉撒睡,还会点别的东西,时不时的愉悦一下自己,但别人是不是看你的画感到愉悦,就看是否有共鸣了,也没办法强求。

我只能说在这个阶段,我比以前明白了很多,以后是不是会有变化,也说不准。对人对事有了很多新的看法,艺术创作需要全情投入,但全情投入的后果不能过于飞蛾扑火,要有方式方法,有段时间不想再继续了,彼此都伤的很深,但一段时间之后会发现还真离不开它,既然艺术创作是自己精神上离不开的一个玩意,那就找些能减少伤害的方法与它相处,然后让它和自己都变得更好,有时候需要克制一下,有时候又得全情投入,但这需要一个基础,就是你是确定要和它长期一起走下去的,不是快餐文化,一锤子买卖,死磕没有出路,两败俱伤,没意义。

《进来,你就是全新的》画作之一

金:对了,陈霄,你能否介绍一下在欧洲你们是如何讨论问题的?这种讨论问题的方式对你今天的工作是否有直接对影响?

霄:我刚进法国艺术学院的时候,其实挺摸不着头脑的,但有一点很清楚就是自己在艺术方面的知识结构无法与法国人相比较,估计法国人在高中之前就有很好的艺术史的教育了,更何况每堂课上无论老师还是学生互相给出的信息量大到“不负责任”。这其实也算是一种对个人知识结构的挑战,但一直觉得这是一种挺善意的挑战,因为大家都为了让各自的作品呈现得更好一点,作品背后的东西再牢固和丰富一点,总之在法国人的世界里应该没有“好了”这么一说吧,一直都希望能更好,更远,更有意思一点。

之后,开始慢慢摸出了一点门道。即如果你的作品足够好,其实他们也无话可说,应该是好的作品能压迫到他们的神经吧,就像看到任何一件伟大的艺术作品时被震惊到哑口无言一样。他们只是会在发现你的作品有问题的时候,或者说看了你的作品无感的时候才会疯狂的扔一堆信息给你。而怎样做出让法国人闭嘴的作品,估计每个在法国留过学的艺术生都有自己的一套吧。久而久之这种讨论方式会变成长在自己身体里的一种自我讨论方式,或者说是工作方式,但这个模式的开启一定是自己觉得自己的作品还存在问题的时候。而这种方式对我今天的工作一定是有影响的,但不是全部,正像我刚才说的那样。但最直接的影响还是来自于生活经历吧。

金:陈霄,你对“要空间”算是比较了解的,大家对“要空间”究竟是一个怎样的定位,好像通过近几次的展览与活动,不是太看得明白。最开始,空间成立的时候,做的是《局部档案》,给人感觉空间未来走向上是定位在“文献”上,之后的几个展览,都是以个展的方式出现,里面也好像看不出非常例外的用意,但我觉得,从刘伟伟到常锦超,其实策展人还是有其自身思路的,这就是在选择经典案例,选择某种独到的、容易被或略掉的“另外的一部分”,这是我的看法。你能谈谈你在其中的思考吗?在你的意向中,作为非营利机构,“要空间”应该走怎样的路径?

霄:在要空间所需要呈现出来的展览必须是能讨论的,那么作为无论是策展人也好作为艺术家等等都必须拿经典案例出来。但我觉得这只是一种方向,作为一个空间可挖掘可呈现的展览必须是要多样性的,有其一定的广度与深度。其实你所说的“另外一部分”是不存在的,既然都做非营利空间了,何必要做一个接一个的商品陈列呢?!其实在国内真正能为艺术家提供好的对话平台的机构真的不多,上海就更别提了。刚回国的时候我会觉得在上海做艺术机构和做画廊太不容易了,之后接触久了,我发现是自己有点杞人忧天了,如果不容易美术馆怎么会一个接一个建立,也不见哪个画廊经营不善,当然各中酸楚只有在这个“局”里的人自己清楚。没有一定数量好的非营利平台,就意味着一大批“另外一部分”艺术家没有办法呈现或总结自己阶段性的艺术成果,这样的展览美术馆一定不要,因为还不够成熟,画廊就更不会要,我始终觉得中国有一种乱象,大家都爱去画廊看展,也不是说不能去画廊看展,而是你一直去看一直去看,看来的都是商品陈列,久而久之就变得营养不良。更何况对艺术家来说,时间久了自然学会了一种特殊技能,深知什么样的作品能卖得好,什么样的作品会吸引什么样的藏家,命题作文的能力从来都不差。

所以要空间走什么路径我也不知道,既然是路径,那一定是靠一群人走出来的。我只是希望这个空间在现有的纯度上保持不变,将更多不同领域的知识一同纳入进来讨论。例如我们要展映邱炯炯的《姑奶奶》那是不是我们可以把一些没有看过这部片子,专业研究电影研究社会学的人邀请来一起观影和讨论,我想这一定是有趣的,如果这些人又同时是同性恋者,那就更能帮助我们去理解这部片子中,樊其辉所表现出来的无力感究竟是什么,这个国家从改革开放到现在人的状态究竟是什么样子的。这都需要其它领域的专业人士一起来讨论,我们才会透过艺术作品获得更多的东西。而这样的模式不适合美术馆更不会适合画廊,而要空间这样的非营利性机构是再适合不过的。所以我给出的是一种可能性,如果一定要给出一种路径的话,对要空间而言最重要的就是怎样去开拓更多的可能性。

金:显然,我说的“另外一部分”不是艺术家,而是说的不易被关注的思维方式,一种拧着来的思维挑衅。当然,陈霄你说到的这个现实是普遍的。我一直觉得“要空间”不是呈现过于完整的、非常成立的东西。它可以是有意思,但又不够成熟的属于过程中的某种“凝冻”状态,某种片段,或是等待“接客”的别扭心理,仅是把某种未知提前拿了出来,也许会有很好的结果,也许就废了。这是我的某种期待。但陈霄,你所说的,我想对于许多人而言,是一种信息提示,很值得思考。另外,我想问锦超,你说到喜欢电影、音乐与阅读,甚至是写作,你觉得当代艺术是一种知识分子艺术吗?

常:当代艺术这个概念我一直觉得挺泛的,比较广。如果把这么泛的概念归纳为一种知识分子艺术就更加无聊了。我不知道您问这个问题的出发点是从概念上讲,还是从实践上讲?我是觉得现在不应该再讨论当代艺术是什么了,也许和我受英国教育有关系吧,其实从foundation year开始,创作的起点就是做当代艺术,当你把所有能玩的,能看的都撸了个遍之后,其实觉得挺无聊的。无论是conceptual art, surrealism, contemporary drawing还是painting, performing art, sounds art, media art等等等等, 这些不同的表现形式如果在以理论为主导的语境中其实都没那么重要,主要还是一个思维的事情,其实还是一个为什么的问题。当代艺术这个概念比较悬,要看从哪个方面,哪个角度评判,这也挺符合当代人的活法,对于当代人来说,应该研究研究当代艺术之后怎么办,当代艺术还有之后么?用什么来代替,还有没有必要再创造一个什么什么艺术。

如果从实践方面来讲的话,这些形式化的东西也许重要了一点,本来这个概念就虚,落地之后当然需要很多形式主义的符号来支撑,反映社会的,反映生活的,反映美学的,看你擅长什么,选择什么了。这么大而泛的概念,给了人参与和评判艺术这玩意很大的自由。当面对一个作品的时候,你说它是,他说它不是,你说它是就是,你说它不是也对,这种混乱和多元本来也就是当代性的一部分,标签可以随便贴,但最重要的还是作品本身,作品本身要有意义,要与当代的人和事产生联系和价值。

我一直觉得写作是艺术创作过程中很重要的一环,而且在一个艺术家成长和相对成熟的时候会显得越来越重要。英国教育在上到硕士学位的时候有门课叫contemporary writing, 但这门课并不是在文学系,是在finearts课程中的。当然我也不是说一个艺术家不会写作就不会出好作品,写作只是为了更加促进创作者的思维,多一个维度和逻辑,在心理上多一个思考方式。在写作的过程中,让自己更加了解自己创作的目的,更清楚自己在干什么,怎么干,其实还是一个利用人类除了天生的视觉评判性之外,再给自己多一个评判标准。我是个凡人,哈哈哈哈哈,多看小说可以增加刺激自己,让自己时不时的有点幻想的机会,多一点想象力,我想文学和艺术创作是密不可分的,都是讲故事,没事多看看别人的故事,也给自己松松绑。

《进来,你就是全新的》动画现场

金:的确我们在当代艺术的概念上纠结的时间太长了,但只要对这个概念有所追究对话,都会从自身的切身体悟与思考中说出自己的理解。我更愿意听取来自自身消化后的概念分析,无论是理论的,还是实践的。锦超,你的理解与解读有自己的一套,而且结合现实看到了存在的问题。在你的框架中,觉得形式化的东西更重要,这跟我的想法恰巧相反,这里我们暂且搁置一下,以后有机会做专题讨论。但我同意你对写作对看法,当观念涉及到文本转译,写作中的逻辑辩难就成了作品的底子,虽然最终还是为视觉服务的。从你的对话中,你很写实地亮出了你内心世界。我还想最后问题一个问题,你觉得你的作品中有时间吗?

常:我在上一段谈话中其实表达的是一个理论和实践需要相互补充,概念和形式需要相互配合的内容。“理论和实践”与“概念和形式”这两块其实并不应该简单的阐述为“理论和形式”。可能我在阐述的时候过于简单化了,举例方面也是说的有些不够具体,金老师的总结让我感到有些在理解方面的误会。我在MFA的时候读的是research base,其实并不觉得形式有多重要,但当每次参加展览的时候,的确会遇到很多实际的问题,在布展的过程中,陈霄和我的交流让我觉得受益匪浅。

自己的作品是以叙事性为主,表现自己成长的一些阶段发生的故事,时间在作品里都被转化为某一个定格的场景和行为,有人出现的地方,时间就会记录这一切,留下记忆的定格。但这些故事也许并没有告知具体的开始和结尾,或者为什么开始和怎么去结尾。也许开始就是一种巧合,但随着时间的发展,一切都会发生变化,没人知道结局是什么,其实也没必要过早知道。动画中的每一个场景和人物,都会安成长的顺序对应到我不同时期的作品。这也是从2006年开始其实一直延续着的一个主线,每一次内容的变化都和自己的经历发生变化有关,所以每次个人展,在克服一些条件限制的情况下,我会尽可能的把故事说的完整一些,在作品中保持一种延续性。如果再扩大一个角度,把整个展览作为一个作品的话,我想对于空间,人和时间这几个概念的运用还需要更完善,这也是我需要多去思考的地方。

《进来,你就是全新的》画作之一

金:好了,我觉得要继续展开来聊,还有许多话要说。这里我其实只是扮演了一个主持人的角色,挑起一些话题,是关于展览、现状及空间的一些看法。我觉得,你们从自身的角度坦率地表达了自己的观点,我自己也很受启发。我想阅读到这篇对话的朋友也会有同感。这次对话就到这里。谢谢!