来源:泼先生PULSASIR

本文节选自【MAF】《复合时间:后当代情境下的思辨美学》第一部分,原标题为“时间由未来而至”,全文共五个部分。【MAF】是毛继鸿艺术基金会所创立的集知识生产、专题讨论、艺术创作实验和跨学科对话的综合平台。它致力于以流动的边界与形态,多元开放的思想来推动前沿的美学研究、知识生产和艺术实践。【MAF】既是激发所,也是生产站,它的使命关乎于艺术与美学领域里与我们的时代所交叉的所有思想的、形态的、行动的新兴力量。泼先生与【MAF】深入合作,持续推送前沿思想内容,敬请关注!

这篇对话,源自哲学家Armen Avanessian(来自奥地利的哲学家、文学理论家和政治理论家,师从法国哲学家郎西埃[Jacques Rancière],主要涉及思辨实在论与加速主义在艺术和哲学领域的研究和写作)与作家Suhail Malik(执教于伦敦Goldsmiths学院,并担任其 MFA Fine Art Programme的联合总监,他的写作和主要研究方向为政治经济学理论以及当代艺术发生和运转的条件与机制),于2016年1月在柏林进行的一次对谈所编辑的修改稿,同期发表于 DIS Magazine,原文标题为《复合时间与后当代》(The Time-Complex.Postcontemporary)。本文的德文版收于文集《Der Zeitkomplex. Postcontemporary》,由Armen Avanessian与Suhail Malik编辑出版。中文版由姜宇辉根据英文翻译,【MAF】编辑校对。插画: Andreas Töpfer。

复合时间:

后当代情境下的思辨美学[1]

Armen Avanessian 对话 Suhail Malik

[1] “复合时间”,英文为 “time-complex”,也可译作“复杂时间”或“时间复合体”,然而“复杂”这个词只是形容了时间维度之“多”,而并未突出它们之间的“合”的作用;“时间复合体”又稍显不够简洁,故暂且译作“复合时间”。—— 译注

【引言】

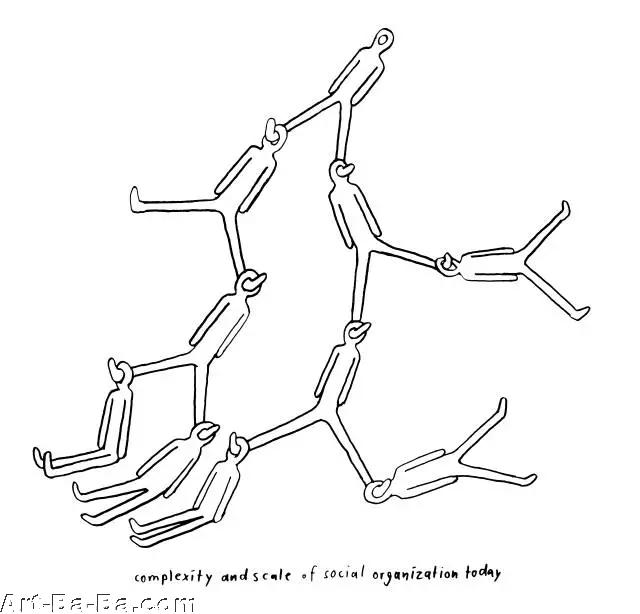

时间在变。在当今的社会组织的复杂性和规模之内,人类的施动性(agency)与经验已然失去了其首要地位。反之,复杂的系统、基层(infrastructure)与网络成为主导的行动者。于其中,“未来”取代了“当下”,成为时间的结构性条件。当思想上的左派与右派竭力想要应对此种新形势之时,我们就越来越被全面掌控,将一切都归位于某种“后-XX”(post-)。

时间由未来而至

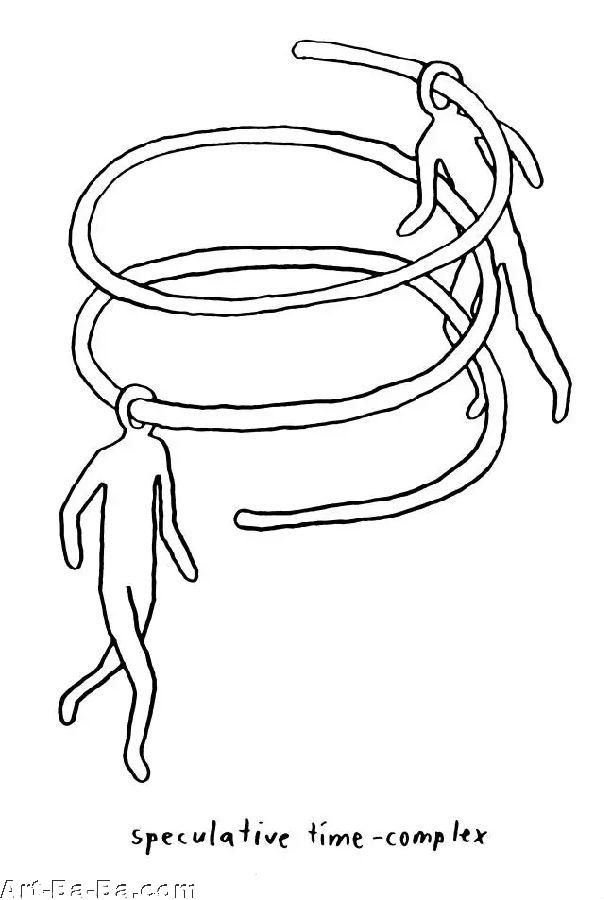

Armen Avanessian (下简称AA):后当代的基本主题就是,时间在变。这并非仅仅是说我们生活在一个新时代或加速的时代,而更多是说,时间本身——时间的方向——已然改变。我们不再拥有一种线性的时间:也即,先是过去,接着是当下,然后是未来。而实情毋宁说正相反:未来在当下之前发生,时间由未来而至。如果说人们感觉到时间脱节了,时间不再有意义,或它不再是原来的样子,我认为其中的原因就是,他们(或我们所有人)发现自己很难习惯于生活在这样一种“思辨”的、推断性的(speculative)的时间之中。

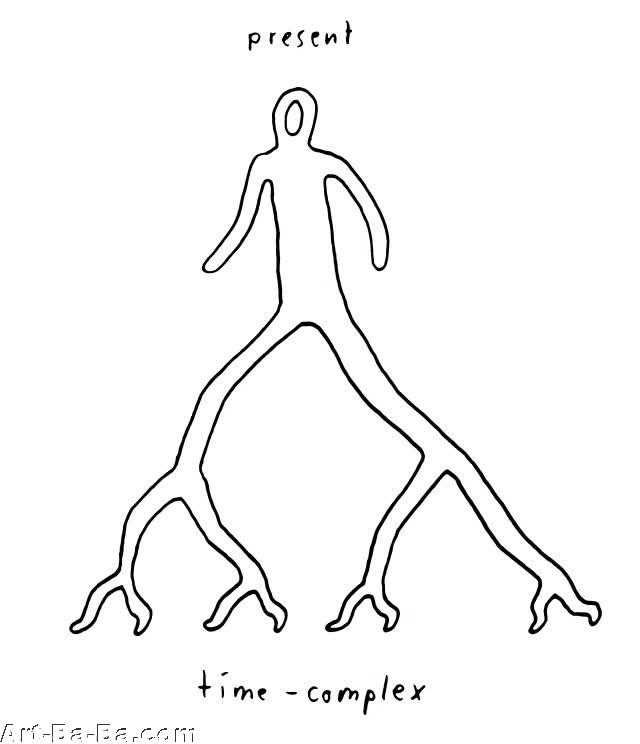

Suhail Malik (下简称SM):没错。所谓的“时间的思辨性重组”[2],其主要原因之一就在于当今社会组织的复杂性与规模。如果说复杂性社会的主导前提是系统、基层与网络而非能动的人类个体,那么人类的经验以及以之为基础的语义学和政治学都将失去首要地位。相应地,如果当下向来是人类经验的基本范畴——全拜生物性感知所赐,那么这个理解时间的基础如今却失去了优先性,让位给我们所谓的“复合-时间”(time-complex)[3]。

[2] “Speculative”原意是推断的、推测的、思辨的、投机的。在本文中,除非特别标示,凡涉及诸如“speculative time”的地方,一律译作“思辨性时间”,以统一于“Speculative Realism ”的中文通译“思辨唯实论”;而凡涉及到更为具体的指涉,比如“speculative finance“,均译作“投机性的”,以适配不同的语境和上下文。——编者注

[3] 对于贝尔纳ï斯蒂格勒所提出的个体化的社会-技术及精神-记忆的整合性系统结构来说,复合时间是一个重要特征。例如可参见《技术与时间2:失去方向》(Stephen Barker译,Stanford, CA: Stanford University Press, 2008)以及《象征的苦难1: 超工业化时代》(Barnaby Norman译,Oxford: Polity, 2014)。不过,思辨性复合时间在以下几点上有别于斯蒂格勒的主旨:(1) 它包含着一种思辨的时间构成而非记忆或人类的时间化,(2)思辨性复合时间在这里被确认为与斯蒂格勒的诉求相对立,后者试图挽救一种审美性构成的个体化经验,而并非令社会-技术的构型复杂化。

我们本可以立刻提及、但还是留待后文关于当下的去优先化的理论结果,就是不再有必要基于当下来解释过去和未来的运动。反之,我们处于这样一种境遇,在其中人类经验仅仅是更复杂的构型之中的一个部分,甚至可说是从属于这些在历史中构成、但又着眼于未来之结果的构型。在系统的组织化过程之中,过去和未来是同等重要的,正是这一点,使得原来作为时间之主导构型的“当下”黯然失色。

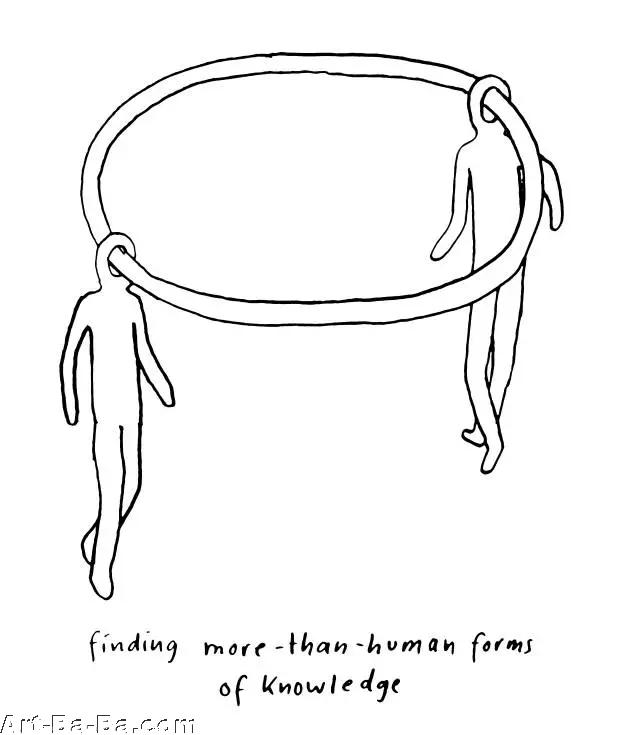

在所谓的复杂性社会(complex societes)——指那些“超-人类”的社会(more-than-human societies),它们位于逾越了现象学所规定的社会技术组织尺度之上,过去、当下和未来进入到一种经济学关系之中,在其中可能没有一种模式是首要的,或者也可能未来取代了当下,从而成为时间所主导的、结构性的方面。这种说法当然不完全是新的:很长时间以来,政治经济学和社会过程理论实际上已经在讨论复杂社会中人类从属于社会和技术组织这个问题。同样,在思辨实在论(Speculative Realism)这个名头之下,哲学最近也已经开始尝试将“思辨”(speculation)这个观念重置为这样的任务:通过确立起超人类经验的知识概念的前提条件,来探寻超-人类的知识形式。这个计划肯定与复合时间的条件相关,但又有所不同。

AA:谈谈我们从日常经验或每日新闻中所获知的那些思辨性的、复合时间的具体案例吧。这些现象常常冠以“前-”(先)这个前缀,比如先发性出击(preemptive strikes),先发性监管(preemptive policing),先发性能力(preemptive personality)等等。

SM: 你能大致描述一下这些现象吗?

AA: 所谓先发性能力或(某种)个性定制说的是,你怎样获取那些想买的东西的特定组件或信息,而这些信息你本来并不确定想从某个商业服务机构处获得。[4] 亚马逊可以作为一个案例:它的计算程序提供给我们与实际选择相关联的推荐书籍,然而(所谓)的先发性能力却(可以使一切)抢先一步:你获得了一个真正想要的产品。公司通过算法了解你的欲望,甚至在你自己意识到之前,它们就了解了你的需求。事先说“我可能会退货”是没意义的,因为它有可能就是你所需要的东西。我不认为这一切都注定是糟糕的,只不过,我们不得不学会如何以一种创造性的或更为积极主动的方式来应对这一局面。

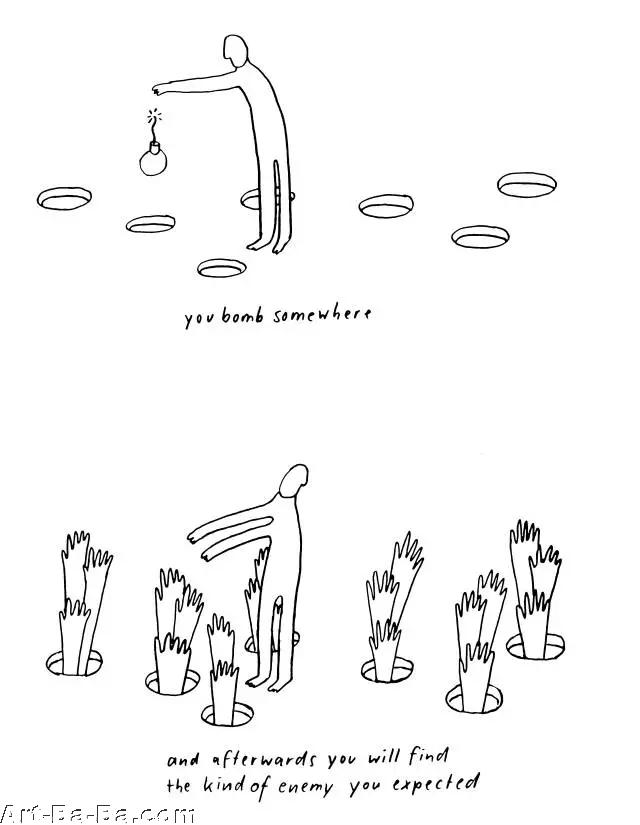

另外一个饱受批评的现象就是先发式的出击,这也是21世纪新出现的一个现象。(加拿大哲学家)Brian Massumi及其他学者已经就这些现象所产生的某种递归性真理(recursive truth)撰写过文章:你炸了一个地方,然后你就会发现原来所期待的敌人(的出现)[5]。 你制造出了一种情境,(而)它最初只是一种推测、推断(speculation)。这里的逻辑是递归性的,再重申一下,也就是说发动出击不是为了避免什么事情,不是为了在敌人出击之前进行威慑。同样,它也迥然有别于20世纪的预防与威慑的平衡逻辑。毋宁说,当下所发生的境况是基于某种对于未来的先行掌控,当然,这也同样关系到所谓的媒介的预先介入(premediation)趋势。

[4]Rob Horning, “Preemptive personalization,” The New Enquiry(September 11, 2014)

[5]Brian Massumi, “Potential Politics and the Primacy of Preemption,” Theory & Event 10:2, 2007.

这种在今天被大量讨论的、新的思辨性时间的另一个日常案例就是先发性监管。你在科幻小说里面可以读到,特别是菲利普·K·迪克的《少数派报告》(及斯皮尔伯格所改编的电影)中所描述的“预犯罪”(PreCrime)和预认知(precog)。当今的治安越来越多地采用了这一现象的种种变体。这一点有必要区别于如今的监控策略;比如,摄像监控系统更多体现的是一种更为老旧的观念,即监督人们在做什么,或对他们已经做过的事情进行记录,以此来加强排斥性机制。今天的问题——如果我们以一种时间性次序来说——看起来更多的是沿循着以下的脉络:需要这样一种监管或治安(策略),它通过预测人们将要做的事情,进而在他们行动之前就理解了其动机 —— 就好像这种基于未来的立场承诺了更多权力,甚至创造出一种未来妄想症?与其说这是一种为了对人群进行排斥的监管,还不如说它是在社会空间之内、针对他们所产生的价值来进行应对。那么,他们又是怎样被观察的?怎样从他们的行为之中抽取出价值?在此种对人口的调控之中,当然存在着一种极为重要的生命政治因素,尤其是在医疗和保险方面。

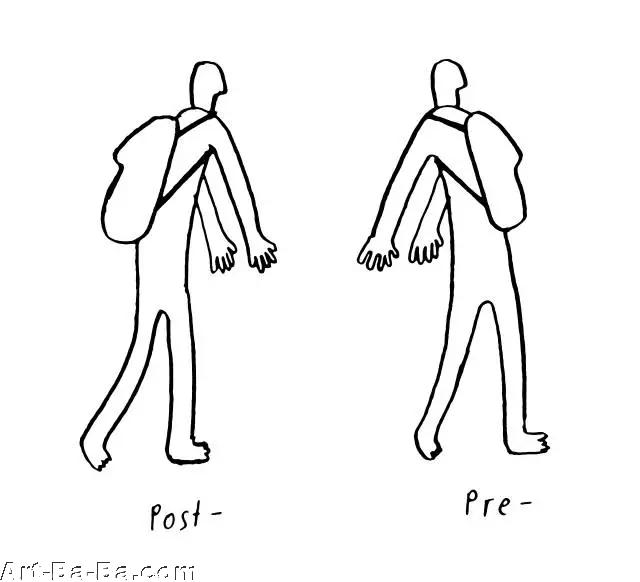

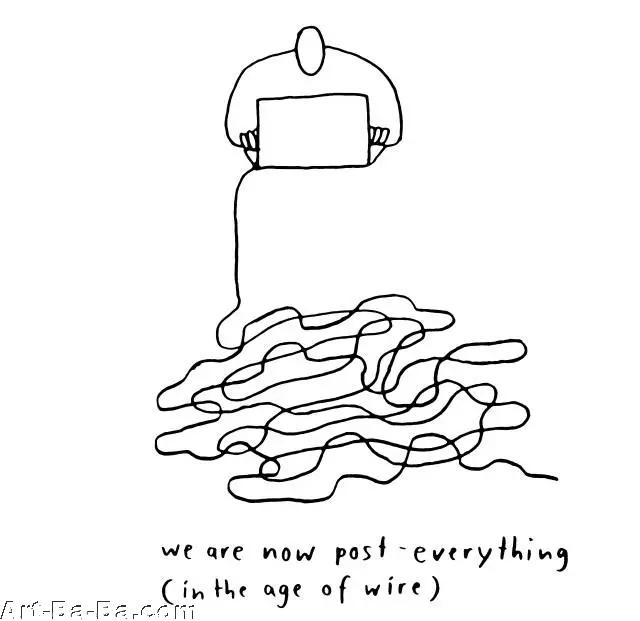

SM: 连同“前-”,复合时间还推进了一种“后-”的状态。“后-”现如今无处不在,它揭示出我们所身处的当下的种种特征,同样,它也理应被补充进那些围绕“后-当代”的争论之中。现在,所有一切看起来都是“后-”什么什么,这就表明,我们对于正在发生的事件之理解与既定的历史条件既相关又断裂…… 虽然“前-”指示出一种对于作用于当下的未来的预期性演绎——由此未来已经运作于当下之中,这同样表明当下并非首要范畴,而是由未来所组建的;但“后-”所标志的是,当下发生的事件如何与已经发生、但却不再存在的事件相关。我们总是其它事物的未来。“后-”因而也是去除当下之优先权的一种标志。

如果说我们是后-当代,或后-后现代,后-互联网,后-随便什么——如果我们现在变成后-所有一切——那正是因为历史上沿袭下来的语义学不再有效。因此,在某种意义上,“当下”自身就与一种我们已经超越了的“过去”之间形成了思辨性的关系。如果说“思辨”所命名的是与未来之间的关联,那么“后-”则是这样一种方式,通过它我们得以辨识出,“当下”在其与“未来”的关联之中亦是思辨性的。我们身处这样一个未来,它逾越了过去的条件与期限。被组合起来的当下并非仅实现着思辨性未来(“前-”),同样也实现着我们已超越的过去之未来。事实上,我们已不再拥有过去提供给我们的种种支点、稳定性及常规(“后-”)。

AA: 这一点很重要,即当下之变化与形塑并不一定被过去所限定。当下不再能够首先从过去之中演绎而出,它也不再是一种决断论(decisionism)的行为,而是被未来所形塑。对于我来说,关键的问题和迹象正在于,正是当代性之逻辑对于“当下”的迷执——你可以将其称为人类对经验的迷执——使得当下主义(presentism)在应对未来所构成的存在逻辑之时困难重重、乃至彻底失败。

我认为这部分实际上也就解释了,为何与所谓的“思辨”转向(speculative turn)相并行,近年来出现了种种针对当代性的批判性论理及质疑。不幸的是,思辨常常仅被当做一个逻辑或哲学的问题来讨论,而没有涉及到它独特的时间性方面。不过,我们显然仍在探寻这个后-当代 [或过去-当代(past-contemporary)]的条件,或者说,适合于复合时间的哲学概念或思辨概念。

SM: 是的,虽然我们两个都以不同方式得益于思辨实在论,并同样都脱离了我们所继承的后结构主义或20世纪晚期的哲学模式,然而思辨实在论主要还是在论证一种有关思辨的“内-哲学”的(intra-philosophical)或概念性的观念,也即对思想的外部与思想的经验进行探索。而后-当代的兴趣则是从一个外在于自身的视角去理解并启动当下。目前我不太清楚,这是否也是一种思想的外部。不过,无论怎样,复合时间之所以可以被思索,正是因为“思辨”主要被视作一种历史-时间的思辨——正如未来性,而并非一种经验或思想的外部。这就带领我们切近当下的商业及技术的运作,而不仅仅是思辨实在论于概念层面的诉求。

未完待续

Armen Avanessian

Armen Avanessian是一位来自奥地利的哲学家、文学理论家和政治理论家。他曾在维也纳和巴黎学习哲学和政治科学,师从法国哲学家Jacques Rancière。在完成其论文《讽刺精神的现象学:现代性的伦理学、诗学和政治学》之后,他以编辑和自由撰稿人的身份在巴黎和伦敦工作。2007年至2014年,他执教于柏林自由大学的比较文学学院,并曾在哥伦比亚大学和耶鲁大学担任访问研究员,以及在多所欧洲和美国的艺术学院任客座教授。

Avanessian关于思辨实在论与加速主义在艺术和哲学领域的研究和写作为他带来了诸多学院围墙之外的读者和受众。他创立了双语研究与出版平台“思辨诗学”(Speculative Poetics),致力于集结全球各地的哲学家、艺术家和写作者共同对话,策划一系列讲座、出版和翻译项目,形成新的理论阵地。他也曾被蓬皮杜艺术中心、纽约歌德学院、古根海姆美术馆等重要当代艺术机构邀请做系列演讲。 2014年起,Avanessian开始担任德国Merve Verlag出版社主编,该社的出版主要集中在政治与哲学理论领域。

Suhail Malik

Suhail Malik是一位作家,他的写作和主要研究方向为政治经济学理论以及当代艺术发生和运转的条件与机制。他也执教于伦敦Goldsmiths学院,并担任其 MFA Fine Art Programme的联合总监。