来源:艺术-小说 文:陆兴华

[全文概括]

没有自然本身,也没有风景本身。过去也没有它俩。是现代人说它有,才有的。原始人心目中没有我们今天以为的那种自然和风景。影响了很多现代主义艺术家的马克思主义者布洛赫抱这样一种自然论:自然有待我们去认识,且越来越多,更多的还将到来,原来所认识的自然如果有,也是不够的。所以,在这些眼光下,我们也许得说,设计是越来越走进曼哈顿深处,而不是到曼哈顿之外去另找一片、制造出一片新的自然,在局促之地找到之所。库哈斯是在合居(co-habitation:新建的与旧的问题建筑同居)中找新的合居的可能性,在大都市找出一个国际平面,来为跳蚤们(诸众的反面)找到新的发光平台,在他能动用的设计的各种可能中,已做到极限。但是,内格里批判道,他的合居计划与创造着大都市的新的范式和语法并作出新的编目的诸众的共同之地无关。来自困在曼哈顿的诸众的双手创造出的新自然,反而是诸众的集体身体的创造和发明之地,是我们的集体创造和发明的结果。曼哈顿不用库哈斯来改造,诸众的编目式发明就能将它升级为人类的共同物,成为正在到来的共同之地的先声。

一、

没有自然,那么往哪里找自然?还用得着找吗?

对于原始人,一至两小时步行圈,女人能到的全部地盘,才是花园和菜园,而不是原始丛林才是自然。而且,因为男人狩猎,花园和菜园的范围,与丛林之间是哪里隔断,也是由女人来宣布。男人打猎,是将森林当作一堆,是神灵和祖先灵魂的居地,其中的一切都被代表了,在里面呆着也是乏味得要死。对猎人而言是没有自然或风景的。

法国哲学家昂利.米肖记下了这么一件事:他在巴黎认识一个人类学家朋友,后来就去巴西看他,回来从亚马逊流域深处回到里约,要先坐小船二星期,再坐小货轮一星期。一路同行的一个部落女人对于路上河两边的原始森林毫无感觉,当垃圾堆回避,直到到达里约,看见人家的花园和菜园,她才长叹一声:终于能看到自然了!Descola在评论这事时说,原始人将森林当作是他们做魔法所用的地场和道具,对待它像对待装杂物的抽屉。而自然,对于他们,是像自己开辟出来的一片自留地,也就是菜园那样的东西。菜园和花园之外,就不是自然了。

而我们文明人也是先有了科学、技术、审美、分类系统和宗教信仰之后,才知道有自然的(德斯科拉,《他者的生态》,85)。这也就是为什么对原始人而言一直没有“自然”,过去没有,现在没有,但我们却以为有的原因。今天我们嘴里的这个“自然”,也如福柯在《词与物》中所说,是十八世纪后的科学话语构造出来的,由文学浪漫主义将它设计和传播开来的:将“自然”这个词放进我们的话语中,我们就看见了自然,就像拍胃里的情况,医生要我们吞下发光液体,拍片时好看到里面的情况:风景是我们看了风景画、学了点芥子园后自己放到自然里面的去的那点儿东西。自然是通过这样的话语组织,而对我们可见的。我们也正是这样地创造出了现代麻疯病院和监狱。

设计师王澍经常念想、想从中找到配方的荷尔德林诗里的自然,是一个众神离去而蒙灰的自然,是一个失落而无光的神学的自然,本来是提香的画里的背景,但不再有光亮。只有人和众神重新生活到一起,才有新的自然。荷尔德林要我们唱着呼唤它到来。我们创造出新神话后,它就会到来,但也不会是王澍原来想要的那一个。

听上去,重要的不是设计出新的房子,而是如何重新与神生活在一起,而这不就是要回到会做魔法和讲出新神话的原始人的那种自然而然吗?原来是要回到原始人心不在焉地生活其中的那一自然状态?上堂课里,我们听到列维-斯特劳斯说,我们是生活在一个熵式星球上,那一回去,是绝对不可能成功的。

因为没有这样一个全球统一的使一切自然而然,所其所、以及和其谐的自然,我们如果想来讨论和改造生态,德斯科拉说,那就必须先来

清理全球各文化的象征生态学和谱系,做出普遍编码,澄清其构成规则,规划出一个处置之类型学(德斯科拉,《它者的生态》,87-88)。

这将像推广世界语那么地难,但似乎应该一试。因为,你知道,这个生态也必须是全球普适的才行,专门给中国人弄一个,也是不成的。要全人类共认,你知道这有多难吗?但我们也许应该一试。走向自然,我们是走向了,但别的部落会走向得不一样,得有一个普遍的实践法则的指引,对吧。所以,搞生态,不用说,一定得搞一个普世的生态。我们得先找出它的共同语法。

德斯科拉认真对待了拉图尔的政治人类学。他说,自然从来不存在!社会和自然总是绞在一起。将自然和社会分开,是十八世纪以后我们得到的一种错觉,被浪漫主义者们用诗歌的形式注入我们脑中。我们就一直当真了。今天的新自然,如果能这么说,就是气候危机下遭遇的这一切麻烦。人类世,才是我们要面对的那个真自然的统称。

未来很麻烦,要回到过去,至少是回到过去的自然,那也是断断做不到的!回到昨天都不可能,是吧。这世界没有源头,想要回到它过去的某一点,也是作。天体物理学家们说,越往回走就越热,你要的世界还比较纯洁的时段,这个星球当时的温度有三千度,你只是里面的一丝气体。它的比重更吓人,而你只是它的一些些“影响”而已!所以,不要动不动说要回到过去的自然,说话小心点,危险的!

在技术上,也回不去!不光有本雅明说的弥赛亚计划的问题,还有斯蒂格勒说的技术式生命的技术进化问题:我们的器官天天在接受再教育,它们很多就是为当前的技术联合场景(associated milieu)进化而成,是来专门适应了今天的,回去,就萎了:人只是那一适应技术场景的有待到来的生命状态而已。今天的人工器官放回过去,就像今天的新技术设备被放到过去会找不到接口一样!我们的眼睛在技术上已进化得与石涛不一样,哪怕我们回到他的时代,眼睛也只能以2017年的像素体验模式,去看他那时的画里的意境!而石涛的眼睛也是某种技术进化的结果,也早就是不“自然”的,只能以那时进化到的技术器官能力看当时的事和境,画给进化成那样的眼睛的当时的观众看而已!

而且自然正在分裂人民,拉图尔说;今天的这种莫须有的自然,正在使人民人人成为狼,进入人人与人人为敌的“自然状态”。霍布斯说的主权者立法之前的寓言中的“自然”,就是今天我们在人类世里所处的真自然,我们躲都躲不掉它。你要回去,也只能回到这个自然之中。你要硬着头皮回这个自然,勇气可嘉,可不能光说说,而不动手!

雾霾分裂人民。但分清敌我之后,真的生态政治才好开始。人走到今天,当初在每一步上也都是挡也挡不住的,并不是失算。事至今天,皖南山村的袅袅饮烟,和魔都时尚区的滚滚雾霾,都是可疑的人造物,既活该,又难得,有时呛人,有时也悦目!道理是这样讲的:由我直接、深深地引起的东西,我不能通过不要它,来与它划清界线!这个发疯的、正让我们吃不了就得兜着走的新自然,是由人类自己引起的,是我们的患了老年痴呆的妈妈!我们不能说不要就不要,另外去找一个新的。

我们终于离开了那个莫须有的自然,到达了大地!我们到达了这个无法躲避的真自然之中。

但是,我们到达后的处境却是:那个莫须有的自然千疮百孔,无法住,而另一个自然却还未完全到来。这就是我们今天的处境。我们必须像以色列的现代建国那样,开始我们的外交活动。设计师在里面做的,是一种外交工作:有自己的抱负和利益在其中,但已知道只能撮合双方,替双方设身处地,才会有自己的明天。

政治生态学的任务,拉图尔说,因此

是要将现代化进一步现代化,如乌尔利希.贝克所说。这一挑战要求我们不光光去拥抱技术和创新,更要将关于现代化的某种现代主义式看法,换成一种“合成主义(“compositionist”)”的眼光,强调:人类的发展不是一个从自然中被解放的过程,也不是人在自然中堕落的过程,而是一个与自然越来越搭接的过程,与自然不得不亲热的过程,不得不更依赖各种非自然的苍穹的过程(我不只是在这里我,“我是我所搭接”)。

拉图尔认为,在人类世,环境或自然决不是一个让我们回归、不去碰的东西,而是应该“更加被我们管理、抓在手中、被关心、被值勤、一句话,被整合、内化到我们的政体的每一根纤维之中”的东西。我们脱不开身了!我们化身于自然,里面的所有事都纠缠着我们了。所以,反而是,自然在我们身上,让我们不好办了。《圣经》说,如果你无法拯救自己的灵魂,给了你整个世界又有何用!我们应该与《圣经》对着干,这样反击:如果不能让我操心、去管这世界中的一切,那么,救下我的灵魂又有何用(

The Challenge Issued to Civilization by the Anthropocene Article byBruno Latour published in Le Monde on 16 March 2015 )。

如今,最厉害的经济学家也无法完全推倒亚马逊原住民的经济主张,但后者也只是提出了众多主张中的一种罢了。专家话语不灵了。[1]科学、政治和经济发生于一种新的自然(phusis)之中,这一新自然或者说第二自然,或者说生态,由对于不同的行动者是完全地不同的。科学家和经济学家无法在里面垄断意见,没能力引导生命形式走到那个“之外”。他们必须重新发现大地。他们必须与所有人一起找到第三个着陆点。

我们目前正从自然(Nature)搬到未来的大地(作为Gaia的地球)上居住。我们已踏上了一艘驶向太空远处的飞船,已没有一个总部可以呼叫了。飞船坏了,须我们自己修理了。修理发动机,正与修改我们的奔向宇宙的行动计划和目标变得相同,区分这两者不再有意义!每一个行动者的行动计划将会被许多个另外的行动计划打断,像一块石子激起的涟漪,会被另外很多块石子引起的所打断一样。我们每一个人的自私自利的小小计划,会被其它的许许多多的自私自利的小计划阻断。我们那一救命般的伦理要求,也就是已所不欲,勿使于人,也将成添乱之举:它使每一个人的行动更陷入总体行动的混沌之中。不行动,是等死,一行动,就形成踩踏。我们必须另搞出一种政治,一种新的自然政治,法理学家施米特称之为大地之法。

如果有设计,这也是一个像在太空舱里的自我修理那样的工作了。

地球本身也作为一件自然物,掉进了人类的困境之中,这个时候,人类世(纪)就开始了。

人类已经不用主动进入自然,而是掉进了人类纪,不得不在一种发疯的自然中好自为之了。

Manhattan Dome, Buckminster Fuller, 1960

“The Metropolis strives to reach a mythical point where the world is completely fabricated by man, so that it absolutely coincides with his desires,” – Rem Koolhaas.

二、

恩斯特.布洛赫(Ernst Bloch)的马克思主义式的现代主义美学思想,重点落在对人类设计的乌托邦式的期待(先已被照亮的期待)上。他曾对日常生活的设计提出过很多伟大的意见。这里,我们重点来讲他的马克思主义式自然观和生态观。他将生态理解为

在植物和动物的内在家园和与风景对应的家园之间的关联。这一风景是地理式的,是由不同的类型和特性构成的范畴。它(自然风景)只有通过生态和在生态之中,才能被合法化,才能不光成为审美现象,也成为一个构成真正的质的情境(65)。”

你已经看到的风景,还不是风景。人的内心的家园,和与风景对应的家园之间,总有落差,这一落差,就是生态,是一个需要被不断改造、设计的地方。这一生态须时时重新构成。在我们保护它的战斗中,它才渐渐形成。在我们为生态而展开的战斗中,才有这一生态,来做我们的风景,我们才能够找到家园。每一个人都这样地走向了不同的风景。而我们越科学地去研究它,就越会在世界中发现新的质。也就是说,越研究,世界就越会对我们变得不一样,变得更多。下一次研究中,我们又是在另一个世界,另一种自然,另一种生态里了。对于布洛赫,“生态”就指的是这种待定的中间状态。我们越研究,越会发现,到底什么是这个社会的生态这一点,仍很暧昧。布洛赫引用德国地质学家Heitler的观点,来强调我们越研究,自然就会越丰富地呈现给我们:

在一个科学地被认识的世界中,人是处在一个还未完成的世界之中,在一个开放的世界中,在一个处于成为过程中的世界中,在希望的眼界中的世界之中。…对由私人资本主义工业和国家所展开的实验式研究的利用,是由对自然的研究带动的。…对自然的研究使人更自由,因为它使自然世界挣脱可到手的模态,进入了成为和可能的模态之中。因此,显见的是,研究不光是探究了只是在那里的世界的构成,它也发现了新的质的世界(66;原文:The Human Being and the Knowledge of Natural Sciences], 1961, p.21)。”

同样,在今天,我们的自然科学、社会-人文科学研究也在不断将我们带入新的质料世界。在量子力学进入纳米境界,分子生物学帮助我们用生物锌片扫描人类生命秘密的时代里,自然也比我们原来要的更多地到来了。

我们如何理解这种越来越多地到来的自然?什么都在流变,也都可以被扫描和被分析了,独独只有自然不会变?或我们希望它不变,因为它是我们的恋物?布洛赫认为,人本身也仍处于一个未完成的世界中。在这样的一个我们在研究中天天进入的全新的质料世界中,我们是很难确定什么是自然文化遗产,什么是我们必须去维护的生态的:即使是无阶级的社会,也不能绝对地敲定自然的各种图像的具体遗产的。共产主义社会里,生态问题可能不是解决了,而是我们不再掠夺式地对待地球资源了。人类如果将自己当作是历史的生产者,不带意识形态、不用假的意识形态地理解历史,升华了那之前只是发生到他们头上的历史的纯外在必然性,那么,他们天天都能进入新的自然。

深入曼哈顿,还是回归大自然?这是每一个设计师在今天必须探问的一个大问题。

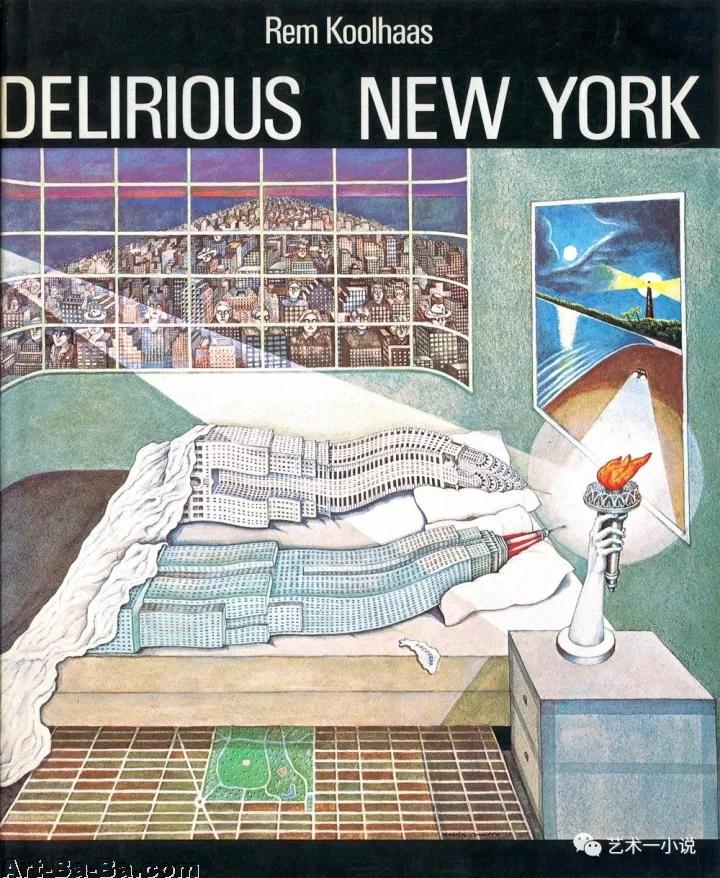

库哈斯把曼哈顿看作是一种比我们想象中还更复杂的理论的产物,而这种理论程序的目标是:使人“完全生活在彻底由人制造的世界之内,活在幻想之中。曼哈顿是人类的一个大野心,为了实现它,必须先不要公开说出来”。[2]可以说,曼哈顿是人类自然的反面极端。所以,设计师总要面对下面这个几乎不可能的选择:是给曼哈顿带去一些自然,使它靠近自然,还是使曼哈顿更曼哈顿,更远离自然,更人工,更梦幻?一般的城市设计都假设在走第一条道路:在大都市中使人类的生活仍能靠近自然。有没有第三条道路呢?

库哈斯企图做出第三种选择。他认为,勒柯布西埃没看懂曼哈顿,自我矛盾地滑到第一条路上去了:摩天大楼不好,那么,反摩天大楼,回归自然一些,就行,而柯布自己本来是反对回归自然这一说法的。曼哈顿早就是后者所说的城市机器的升级版。柯布到了纽约后先就要批判摩天大楼,要造反-摩天大楼和反-曼哈顿了,就自我食言地这样说了:

速度时代里,摩天大楼石化了城市。它们重置了行人,使他们孤单。(…)他们焦虑地活动在摩天大楼之下,跳蚤却窜到了塔顶,趾高气扬起来…。

对此,库哈斯评论道,

跳蚤趾高气扬,不是本性如此,而是因为它与其它摩天大楼平起平坐了。勒柯布西埃居然想象不到这一点。(…)这其实是谎言变成了真理,是进入了一个醒不过来的梦里了。在这样的时刻里,那个捕捉性的全球,在纽约市中心被悬置的那个全球,显而易见了:所有的这些机构形成了那个世界本身的孵化器。它们靠这个全球来哺育,通过我们在各个塔中的狂热思考,这个全球越来越有份量了。尽管遭遇最羞辱人的失败,它的无年龄的孕育终于幸存了下来。

与勒柯布西埃相反(库哈斯认为勒柯布西也是到了纽约才出尔反尔,本来应该是认同前者的立场的),对库哈斯而言,这个每一个像曼哈顿那样的大都市都会有的那一个“全球层面”,才是建筑师的工作场地,在那一脱出陷于福利国家的的本地空间政治的那个全球空间里,建筑师才放得开手脚。他的意思是,在曼哈顿改造曼哈顿,就不是在疏通原来的城市的血脉,也不是将自然带进纽约,所以必须到第三个平面上去工作:在每一个大都市都有的那么一个全球平面,在那个纽约、北京、开罗和拉各斯之间能够打通和共享的“全球层面”上,来开始建筑师的工作。这是建筑后现代主义的一个方便法门。

哲学家内格里批判库哈斯对这一聚焦点的选择,反对后者关于大都市中的全球层面的许诺!他认为,库哈斯逃避了曼哈顿这样的人类共同之地对我们的召唤,如同掩耳盗铃。他说,库哈斯要我们

活过各种活力、冲突、文化层面、生活方式和生活形式的各种有力的并置,使多种多样的假设和未来计划并置。库哈斯要我们从内部去看这些。这显然是不够的。

相反,内格里认为,我们必须认识到,

大都市是比城市中心区更强大的。利益和公民的抵抗会打败和冲掉权力的规定和对抗的乌托邦。大都市会混淆和搅拌城市话语的那些术语:基于城市内的各种关系的紧张,大都市会会作出新的编目。它本身也是一架繁殖机器。适用于大都市的尺度,是远超大都市的范围的。我们需要对大都市作微观力学式的分析,(…)去解释其中的千千万万个积极的独特体,和诸众的权力所遭遇的压迫和封堵。

而不幸的是,库哈斯的设计前设逃避了这种微观力学式的分析。他对曼哈顿没动一根毫毛,只是在其中的那个像国际租界那样的“全球层面”里做了一些工作。内格里认为,与库哈斯所做的相反,我们应该深入虎穴,将曼哈顿交给诸众之手,反而将其改造为人类共同之地。这样的眼光下,内格里顺势直指库哈斯对于建造工作的不同的组织技术的强调,是与诸众对大都市的创造不相关,也不容的。他要我们关注库哈斯工作的反面,警惕建筑师在资本的力量面前装萌,小心他们最终走向诸众对于大都市的继续发明的反面,本身成为阻碍:

尽管有了生产主体的工业式公司的股份化,我们仍能感觉到大都市在多大程度上是依赖那些连续而扭曲的层面,来组织自己,与福利国家的范式保持一致,但仍杂糅。大都市是一个共同的世界,是每一个人的产品。它不是普遍意志的产物,而是共同的离散性的产物。

…因此,大都市想要成为帝国的。

每一个大都市都意在成为帝国,去对抗目前的这个全球帝国的,大都市因此是诸众的根据地。每一个大都市都是诸众发力的地盘。诸众的抵抗正是在曼哈顿这样的大都市的核心结构中发力的,资本与诸众将在这一区域内最终作出殊死搏斗:大罢工、总罢工。但是,库哈斯没看到这一点,他只

从经济和生活方式的角度,将大都市内含的全球层面,看作是更有生产性和更慷慨的层面。

而内格里认为,与库哈斯认为的相反,

我们的曼哈顿计划不再是一个集体化计划,而是对于共同物的承认和组织。我们必须使曼哈顿成为各种生活方式、各种交往和生命再生产的手段,并且首要地,成为在大都市空间中对生命的共同表达之上的一种共同在场。我们将会享受到大都市生活的第二次复兴。我们也将成为合作和非物质关系式的语言价值的创造者:这将是一种生产式的复兴。千千万万这样地创造着的人,才构成由独特者和集体诸众构成的大都市。

而正如内格里一再强调的,大都市本身就是由每一个独特个人创造出来的。建筑师在其中的角色也许是莫须有的。他们的工作也许最多只是辅助性的,最终一定会融化在诸众的集体和每一个独特的个体对于大都市的发明之中的。

[小结]

与其回到自然,还不如深入曼哈顿,将曼哈顿进行到底。变得越来越复杂、病变和自我变形的曼哈顿,也是人类遭遇的新自然的一部分。设计,就像与总部失去联系的太空飞船一样,既是自我抢救,也是自我改造和自我设计了。我们的设计不再是最终帮人民走向那个莫须有的自然之生态了。

[1]拉图尔,《自然的政治》,10,15:科学家通过认识论,来强调他们格外了解自然,用所谓的关于自然的专业知识来吓唬常人。他们将科学政治化,但只在专业人员之间搞搞小政治,最后,就用他们的数理自然使日常政治在科学和科学化的自然面前完全无能,政客将生态问题当技术科学问题向科学家请教,并被后者勒索。这是今天的自然政治的第一大毒瘤

我们的政治生态学也与自然无关!不需要谁来告诉我们他格外了解自然!我们也要与各种绿色运动划清界线,叫他们的那个“更绿的自然”快点滚开。拉图尔,《自然的政治》:为什么绿色运动从头就走不通?因为自然入侵政治,两者分不清了!

[2]库哈斯,《癫狂的纽约》,前言。

The Judge Harry Pregerson Monster of Los Angeles