来源:艺术界LEAP 文:刘宇昆

我跟母亲在河里钓鱼。太阳快下山了,鱼们似乎也筋疲力尽了。想钓哪只就钓哪只。天空是明亮的深红色,母亲也是如此。夕阳的余晖在她的脸“鲏”上闪烁,好像被什么人抹上了鲜血。

就在那时,芦苇丛里有个大个子倒在了河里,掉下来一根长管子。跟我起初想的一样,他其实并不胖,穿着厚厚的防护服,脑袋罩在“玻璃碗”里。

母亲看着男人像鱼一样在河里翻腾。“我们走吧,马恩。”

但我没动。又过了一分钟,他不动了。他本来挣扎着想抓住背后的那根管子。

“他没法呼吸了,”我说。

“你帮不了他,”母亲说。“空气、水,这里的一切,对他那个种族来说都是有毒的。”

我走过去,蹲下,看着玻璃后面他的脸。脸上什么也没有,光溜溜的,完全没有鲏。他来自“圆顶”。

他的脸被惊恐扭曲得更加吓人。

我伸手解开了他背上的那些管子。

————————————————————————

我的相机要是没弄丢就好了。篝火发出的光在他们闪亮的身体上萦绕舞动,实在无法用言语描述。他们畸形的四肢、营养不良的躯体、可怕的容貌在阴影里闪烁,此时此刻似乎都消弭在某种“高贵”当中。此番场景令我心痛。

那个救了我的女孩给了我一碗吃的——我猜应该是鱼。感激不尽,我接了过来。

我取出净化套装,找了些纳米机器人洒在那碗东西上。在完成净化之后,它们会自动分解掉,不会再带来什么失控的恐惧,让世界变得不适合生存……

我担心这样做会冒犯到她,因此解释说,“这是调味料。”

看着她就好像看着人形的镜子。我看到的是自己扭曲的映像,而不是她的脸。很难从她闪亮的脸上那些含糊不清的凹陷和凸起中读出表情,不过我猜她一定感到很困惑。

“姆玛碎让泥中毒这的饲物。”她说。一串嘶嘶、咕咕的声音。我不能指责她的发音和语法都有问题——对于我这样在荒野里挣扎求生的病弱之人来说,现在可不是挑剔韵脚或者思考哲学的时候。她说的是“妈妈说这里的食物会让你中毒。”

“调味料可以解毒,”我说。

我把净化过的食物挤进了头盔侧面的饲管,她的脸像池塘里的水一样现出了一圈圈的涟漪,我的映像也随之碎得色彩斑斓。

她笑了。

——————————————————————————————

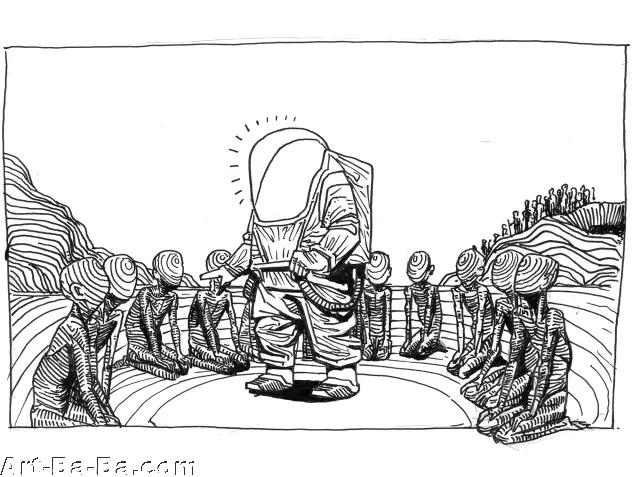

来自“圆顶”的那个人穿着防护服躲在村子边上,看起来鬼鬼祟祟的,其他村民并不信任他。

“他说‘圆顶’的居民害怕我们是因为他们不了解我们。他想改变这一点。”

母亲笑了,听起来就像是泡沫在岩石上消散的声音。她的鲏也随之变化,散射出来的光线变得刺眼而散乱。

这个男人对我玩的游戏非常着迷:我用一根棍子在肚子、大腿和胸上画线,鲏跟着线条波动、上下。他记下了我们所说的一切。

他问我是否知道我的父亲是谁。

我觉得“圆顶”一定是一个奇怪的地方。

“不知道,”我告诉他。“在‘四季节’上,男人和女人一起扭动,鲏会决定种子在哪里发芽。”

他告诉我他觉得很抱歉。

“为什么抱歉?”

我很难真正明白他的想法,因为他那张光溜溜的脸上没有“鲏”那样直白的东西。

“为所有这一切。”他张开双臂比划。

——————————————————————————————————

当五十年前瘟疫袭来的时候,疯狂的纳米机器人和生物优化剂清除了人们的皮肤、食道的柔软表面,以及身体上每一个孔口覆盖的温暖而潮湿的黏膜。

然后病菌取代了失去的组织,从里到外包裹了身体,就像是一层由微小的机器人和细菌菌落构成的苔藓。

那些有钱人——我的祖先们——建造了“圆顶”,并且为这些堡垒配备了武装守卫,然后看着“圆顶”外面的人纷纷死掉。

还是有一些人幸存了下来。寄生物改变了他们,甚至让这些宿主变得可以吃变异的水果、喝有毒的水、呼吸有毒的空气。

在“圆顶”里,大家耻笑那些被感染的人,虽然时不时也会有些胆大之人跟他们做一做生意,不过“圆顶”里的每一个人都不再把他们当作人类看待。

有人宣称那些被感染的人过得蛮快乐。然而,这只不过是一种偏执,企图逃避责任的偏执。我出生在“圆顶”里,而她出生在“圆顶”外,这只是一种偶然。她选择了变异的皮肤而不是哲学的思考,但这不是她的错;她用嘶嘶、咕咕的声音说话而不在乎修辞和发音,但这不是她的错;她不明白家族的爱,只是动物本能般地渴望感情,但这不是她的错。

“圆顶”里的我们必须拯救她。

————————————————————————————

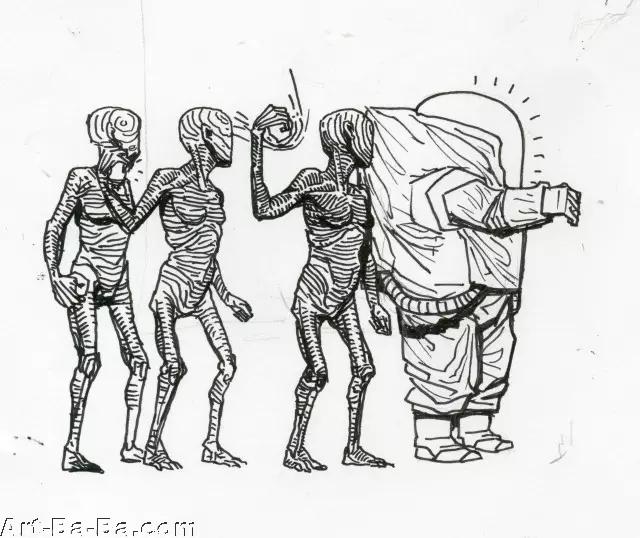

“你要去掉我的‘鲏’吗?”我问。

“是的,要为你,为你的母亲,为所有被感染的人找到治疗的方法。”

我现在足够了解他了,知道他是真诚的。不过鲏就像是我的耳朵一样是我身体的一部分。他认为剥掉、割掉我的鲏,让我变的赤裸裸是一种改善。

“我们有义务帮助你。”

他认为我的幸福是一种苦难,我的体贴是一种忧郁,我的愿望是一种妄想。真好笑,人只能看到他想看到的东西。他想让我变的跟他一样,因为他认为他的状态更好。

在他来不及反应之前,我捡起一块石头砸碎了他的玻璃头盔。在他尖叫的时候,我抚摸他的脸,看着鲏漫过我的手逐渐包裹了他。

母亲是对的。他不是来学习的,但我必须教他。

文|刘宇昆

插画|张憬之

翻译|盛夏