来源:空白艺论 Sol

星期六下午4:00

一个欢快的时刻

扎堆

开幕、致辞,一本正经的胡说八道

刷脸、扯蛋

好像特么只有这样才能证明你是艺术圈的一份子

上周,做了一把看客,纯纯粹粹的看客,赶了两个场子,就像自己骂的那群傻逼一样。不过毕竟可以安慰自己,我这不是还生产文字垃圾了么?毕竟不是在用菊花放屁。好吧,就算我也是在放屁,可总还是不一样味道的屁吧。

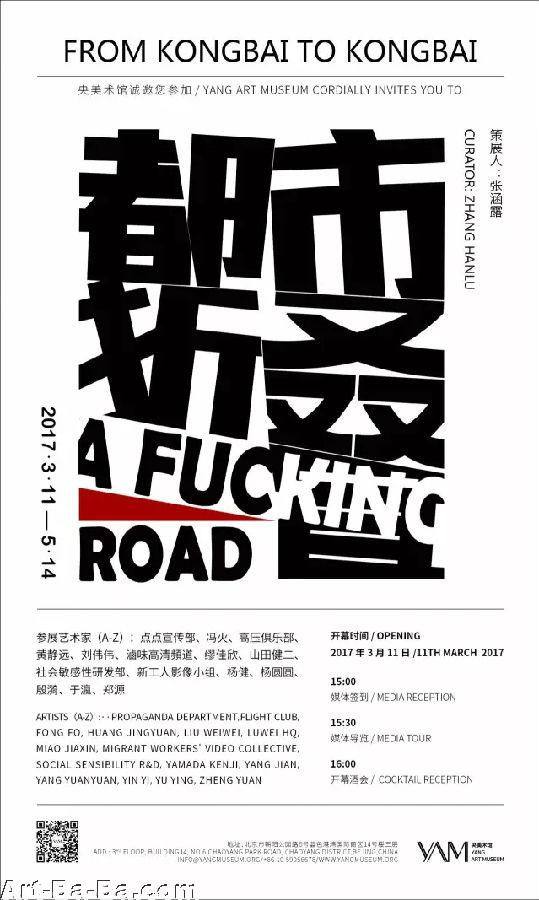

第一个场子是张涵露策划的《都市折叠》。踏进央美术馆的第一感觉是大,大的空间,大的展览,正式、正规。作为一个地道的懒汉,溜达了一圈想想还是躲到放映影像的屋子里歇歇脚,恰好正是新工人影像小组作品的展区。昏暗的空间里坐着不到十个看客,正在播放一段对某教育机构负责人的采访,好像在谈论一些打工子女上学的问题,空间最下面是两个led字母屏,放着艺术家的话。看客们进进出出,有的昏昏欲睡,我坐了10多分钟,好像经过了漫长的一下午。出来之后恰好遇到朋友,我俩品头论足着又转了一圈,刚好赶上了策展人导览,两圈下来当我再次走进这里歇脚时,里面正在播放一段卖春的情节——一个打工女为了替父治病选择卖身。多么经典的桥段,但实在激不起我的任何兴趣,出来的时候顺便搂了一眼展签,好家伙,100多分钟的视频!

展览中另外一个艺术小组——社会敏感性研发部——是我之前曾关注的,去年还专门跑到胡同里撅着屁股去看箭厂空间武淑清的《指尖的性爱》。但是这一次,当这些工人的“作品”被如此集中的以如此“艺术”方式呈现出来的时候,我开始质疑他们所谓的“参与”。一面贴着工人名字和话语录的展墙到底代表了什么?还有那些工人被创作的“艺术品”,谁才是它们真正的主人?当朋友和我谈起李山如何与工人沟通的过程之后,我甚至开始质疑所谓“参与”的纯粹性。

说实在的,《都市折叠》给我的感觉有点尴尬。我不是说展览,也不是说艺术家,而是说当代艺术。用当代艺术现有的标准和玩法衡量《都市折叠》,这的的确确是一个不错的展览,它在试图探讨当代艺术圈热门的城市空间话题,在展览的设计上也有小惊喜,比如在美术馆书店里、厕所里植入作品,用策展人的话说,尝试突破美术馆的界限。但是,整个展览一圈逛下来,我不停地问自己,当代艺术和艺术家到底扮演了怎样的社会角色?批判者还是披着批判外衣的利己主义者,抑或打着“反思”与“改造”口号的隔靴挠痒者?

城市空间作为权力规训下的产物,以艺术或艺术家的身份对其采取干预和反思,是否仅仅只是一个规避风险的方法?至少从展览的形式看,将干预和反思的成果放进美术馆就像把疯子投入疯人院一样,这已经同它反对和质疑的权力非但没有形成冲突反倒形成了另外一种合谋。无论是艺术家还是策展人都无可避免地被纳入到美术馆的运作体制之内,所有的设计都是与权力妥协的“小修小补”。漫长的视频、精致的作品、无处不在的展签,艺术家的身份被无限地放大、强化,掩盖一切。当代艺术家们一方面宣称要与“人”互动,“创建共享空间”;另一方面却极其自我的以参与者难以理解、观众难以接受的方式呈现所谓的“反思”与“干预”。当它们被放置在美术馆或画廊中观看,介入便不再像原来那样以直接或原始的方式“关涉”被介入的对象,而变成了探讨当代艺术的可能性的习作。他们以“当代艺术”之名遮蔽“干预”、“介入”的过程,象征性地占有被“介入”的对象。无论是展览主题,还是作品本身关注的社会话题无不被“当代艺术”包裹起来,在“当代艺术”中变得无关紧要。无论面对多么沉重的话题,多么尖锐的矛盾,多么荒诞的现实,多么尴尬的处境,艺术都会将它们吞噬,作为扩充自己臃肿身躯的食料。这让我想起了一句话,“艺术了,太艺术了!”以至于我们只愿意把它们当做当代艺术作品来观看。

不知从何时起,当代艺术家摇身一变成为社会调研者。他们关注打工者、移民后代、人口管理、教育不公、工人现状种种等等,期待以新的名义、新的面孔参与到公共事务之中。但是艺术家和他们关注的对象之间隔着一道巨大的文化鸿沟,沟通两者的并非当代艺术,而是购买/交换。当“做艺术”可以抵消“干苦力”,工人自然愿意拿着喷枪为你服务,只是他们从来不会认为这是他们想要的艺术。艺术家与工人的对抗关系,或者说艺术家对工人的侵犯,被当代艺术的名义所掩盖,在当代艺术之下则是某种鲜为人知的利益交换。这让我想到另外一个例子,在珠三角“居民”计划中, 王楚禹计划招募工人策划一次以工人为主体的行为艺术节。然而当他来到广州筹备项目时,却彻底颠覆了他对工人生活的一个常识:不是工厂老板压榨工人休息时间,而是工人自己强烈要求加班。于是乎,他的项目流产了,在“艺术”与“工资”面前,工人毫不犹豫地选择了加班。艺术家尝试用“当代艺术”解放被消费的身体,但事实上证明只是一厢情愿。最后,他作为一个旁观者站在理论和道德的高地上以文字的方式去批判“消费”的行为本身也成为一种消费。

艺术介入是西方先锋派的传统和信念,介入的实质是艺术与社会的关系问题。这是现代艺术一直面对的问题。当年的未来派和苏黎世达达派都试图消解艺术的个性化、作者权以及作者署名。他们通过故意在公众场合做出出格的举动或攻击观众,以此来打破公众的被动、沉静态度,激发起公众被隐藏的力量,而不是为了创作个体的艺术品。到了60年代,激浪派继承了先锋派的精神,强调日常行动应该被视为艺术事件,并坚持观众的参与。而情景主义国际则一直努力在它发展的每一个阶段将艺术与政治一起转型,试图在政治介入中实现它的批判策略。公民参与是西方文化的传统,而参与和介入建立在公共空间开放以及公众拥有相对自觉的公共意识的基础之上,也即哈贝马斯《公共领域转型》中反复强调的开放、自由、参与的“公共性”。但即便如此,先锋派与激浪派的兴起以及每一次对艺术介入的呼吁,仍然是革命的产物,而非艺术自身发展的逻辑。因此,一旦艺术介入被局限在艺术领域,它的介入将沦为一种操作,“艺术家的行为只是把一个客体转化成一个艺术客体”(鲍德里亚语),而不再具有真正的社会锐度。

我们现在面临的不仅仅是公共空间的缺失,更重要的是一个完全自我封闭的艺术系统。一切都是貌似,貌似的开放、貌似的对话、貌似的介入、貌似的沟通,所有的貌似都是为了延续当代艺术自身的神话。这种貌似导致了介入的无效,而越来越多的人在为这种无效而奋斗。

那么什么是有效的介入与参与?

当我敲下“有效”这两个字的时候忽然觉得有些可笑,所谓“有”与“无”无非是针对不同群体所下的结论。对于艺术家来说,以上的种种介入当然都是有效的,只不过对他们所关涉的对象是无效的罢了。当代艺术家极力索取和占有的是一些无足轻重的观念、主张和口号,并将这些投射到某些现实和“他者”之上,并生产、创造另一些观念、主张和口号。因此,他们不能给予农民、工人、弱势群体任何生活上的改变,而他们手中仅有的观念、主张和口号人们压根就不care,在这个意义上,当代艺术的介入还有效么?

现实,从来不需要自命不凡的介入者。

未来,每个人都能成名15分钟。

敲到这里,我突然不想写了。然后放了个屁,一股大肠菌的味道慢慢升起,散开,就像这篇不成型的文字,漫无目的,却带着一种令人讨厌的气息。站起身,赶快离开,这臭屁留给别人闻吧!

2017.3.16于五棵松