来源:艺术界LEAP 文:马克•阿利扎

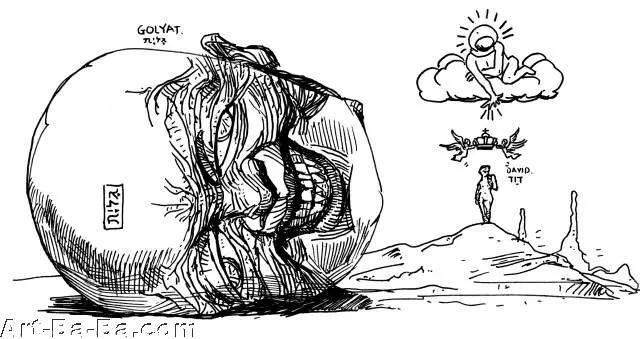

当 IBM 公司于50年代试图在法国推广“计算机”(computer) 一词时,为这家美国公司提供咨询的语文学家雅克· 佩雷则想到要重新复活一个古拉丁语词汇:法语中的“计算机”(ordinateur)——该词在中世纪时指教会的神父们对主的一种能力的称呼——“主,主宰者”(拉丁语:Deus Ordinator;法语:Dieu ordonnateur)。也许是出于相似的直觉,魏茨曼科学研究学院委托了伟大的犹太法典研究者哥舒姆· 舒乐穆对以色列首部超级计算机(1965年)施以洗礼,并将之命名为“首字母魔像”(Golem Aleph)。

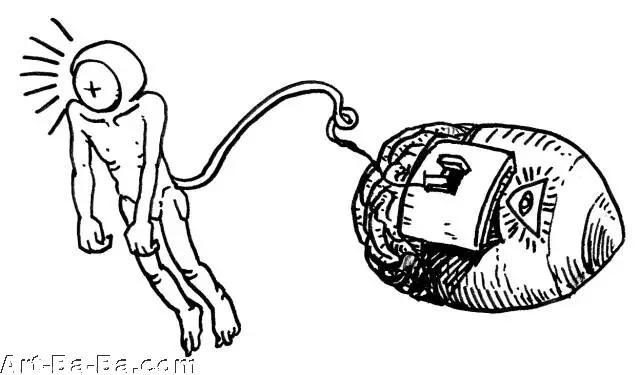

计算机便是一种神,或是,将神看做是一台计算机,这种想法几乎是与信息科学一同出现的。从诺伯特· 维纳的散文《神与魔像》(副标题《论赛博与宗教间的碰撞点》),到亚瑟· 克拉克的小说《2001,太空漫游》(被库布里克拍成电影),以及押井守的《攻壳机动队》,赛博文化用虚构的方式大量描述了产生了意识的机器,并让这种文化下的创生物产生自主,来与这个宇宙融合,将人类置于最终的数字审判之下。

然而,如果说对这些预言的实践是危险的,那么也已经过了半个世纪了—— 半个世纪前,一台计算机需要数分钟才能给简单乘法算式一个答案—— 今日完全不再如此,计算机的高超计算能力已能使它们自身来识别语音、图像,并富有创造性与意志。对于某些人来说,人工智能将在20年后超越人类的智慧;对另一些人来说,互联网已经形成了一种巨型大脑,一种会思考的珊瑚虫,并在不久的将来拓展至全宇宙。基于此,去质疑信息科学是否实际拥有属于自身的一种新形式的精神性,这本身就很荒诞,并且,这种新形式的精神性是以一种未成形的混合崇拜的面目出现,它使西方的一神教与东方的众宗教在交汇后,借助全知全能的电脑的悲悯,让云端灵魂转生说与联网物体泛灵论合二为一。从而我们完全有理由认为信息科学为意义的危机提供了一条让人意外的出路—— 这一危机自从18世纪末宗教衰落以来一直在侵蚀着现代性,那些最近发生的可怕的(社会)痉挛并没有化解而是加重了这一危机。

显然,这个想法说服不了所有人,应该说还相差甚远。

对大多数人来说,科技从未满足过精神性。一方面,人工智能还未取代人脑,显得更加低级;另一方面,即使人工智能远超越于人脑,它也依然被其自身的创生条件所限制,从而无法获得无限的认知—— 这种认知仅存在于神性的本质之中。但对其他人来说,是被信息先知们所引证的精神性这个概念本身显得有问题。事实上,我们可以略带讽刺的认为,科学精神在这种“前科学”上展现出的是他们追求不朽、全能与回归为一的天真欲望。甚至都还没提及马克思式的、弗洛伊德式与牟斯式的宗教批评—— 这些展示了宗教需求在社会学、心理学与人类学上的活力—— 我说起这些是为了提醒他们,是那些自然科学理论家们一手摧毁了他们反而在追随的,代表了统一性、无穷性与秩序的古宗教观念—— 从格奥尔格· 康托(数学家,将不可数拓展至“无穷”)开始,到库尔特· 哥德尔(逻辑学家,为数学提出了不完备定理),以及维尔纳· 海森堡(物理学家,证明了物质的不确定性)。

支撑着信仰的再现世界已经变了:我们已知宇宙不是一台由天神钟表匠所安置的“天体机器”;以及,理性—— 不仅是人类的,也包含神明们的—— 能够触及这宇宙中的每一个细节,并与其自身相调和。我们也知道了,混乱、不确定性是“秩序/宇宙”不可分割的一部分。况且不得不承认人类是这个随机的宇宙中的唯一, 没有任何一种机器—— 哪怕是最强大的电脑—— 能够拯救我们,它们也永远不能将我们指引向某个未知的伊甸园,某个涅槃,或儿时失落的乐园。

相反的,为了停留在宗教的论调上,也可以说,建立在信息科学上的救赎信仰似乎为我们带来的更多的是末日灾难或地狱。科学所带来的解放理想的现代性危机见证了这一点:每次工业革命所带来的环境灾难,两次世界大战的灾祸,股市周期式的暴跌,这些都使我们意识到自己要为放纵、无知的理性主义付出代价。

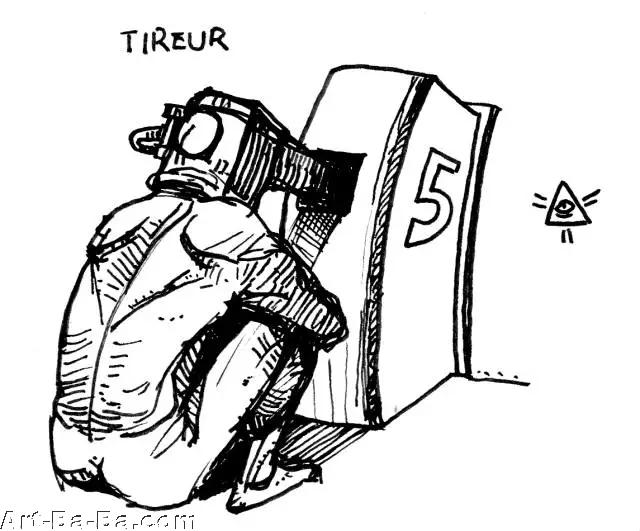

同样的,与信息科学完全相反的是哲学,晚近哲学的每一次转变都是在探询神明死去后所留下的虚无正在以什么方式被填充。自60年代,马克思主义哲学家开始揭发“信息科学的资产阶级特征”开始[ii],到海德格尔反对“存在忘却论”[iii]的诅咒,就从不缺少知识分子让我们警惕赛博式探索。海德格尔在《什么召唤思想?》中向后世阐明了一种观点,据此,信息科学—— 如果它用思考主体为统治自然的形而上学工程加冕,这个主体,对他而言,直接源自两个传统:犹太-基督教的人类中心主义与古希腊-罗马的罗格斯中心主义—— 甚至会因此原因走向其自身的灾难绝境。对海德格尔来说,机器的时代与新出现的(也许是最后一个)集权主义相吻合,后者由于其对“同一”的变态渴望只显示为一种滑稽的戏仿而坐实了其集权特征。

我们知道,伟大的“后现代”工程是要建立“另一种思想”,这种思想不可被简化为计算、更不能被机械化,只有知晓理性的界限,它才能建设一个新的社会,一个更人本、更感性、更尊重差异、更能容纳所有人—— 哪怕是非人—— 的社会。正是这个工程让哲学从古希腊,甚至是一神教时期回归,并向其他文化、其他对混乱与不确定性更加容忍的精神性敞开自身。这个工程也促进了我们所生活的社会的繁荣,这些社会是开放的、多元文化性的与民主的。出于这些,我们只能感谢这个工程。但无疑,这一工程也开始要求自身再次重新建立,因为这些社会快要解体了。

就这些来说,“另一种思想”仅是一种当代版的浪漫美丽灵魂。引用法国诗人查尔斯· 佩吉的说法,即是它的手如此干净以至于“手”根本不存在。它的内容只是一种纯粹的形式主义。因此,它不仅没有能力反抗它原本应当钳制的科技的拓展,反而只有妥协于抽象的单边性同时借助外力的作用才能得以最终实现。

重新说回海德格尔,他的作品就这一辩证提供了一个很好的例子:“另一种思想”从未超越于道德上的“意愿-存在”(vouloir-être),后者也无法为法律上的具体问题提供明确的答案。然而,随着近年间我们发觉“另一种思想”向灾害的妥协远大于它应使我们警惕的,如此,我们必须认为,是因为缺少明确的内容才使它在暴力之地容易妥协。[iv]

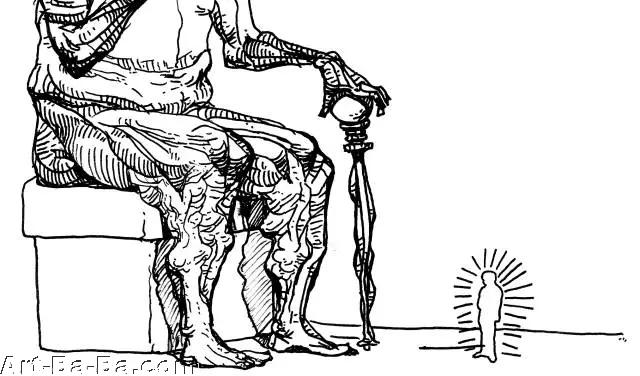

以同样的方式,开放的社会变得越来越焦躁与破碎,对话主义(Dialogisme) 为微小差异的嘈杂让位,多元文化主义向身份暴政让步。政治激进化的末路,甚至是宗教的回归—— 或者说,神秘主义—— 都是“另一种思想”留给我们的阴暗遗产的一部分。还是海德格尔,他在生命即将结束之时忏悔道:“主会来拯救我们”。

这只是进程中的一个意外?还是更深层危机的症状?笔者写下《天主信息学》一书的初衷是[v],“另一种思想”的政治乏力源自一个根本上的学术错误,这个错误与我们赋予信息科学的意义紧密相连。事实上,我们要看到那些以“另一种思想”为名控诉信息科学的知识分子们已经在通过另一种契机将这种科学看做是“另一种思想”的实现—— 这正是他们全意召唤的:这种理性已完全超越了理解力,并将使普世性建立在标准性的终结之上。

既然如此,我们可以说今后需要制造的是信息学家,而不是诗人或萨满,如果我们可以建立起一个逃脱了理性的世界的话。或者更应该说,成为信息学家便是成为萨满与诗人,因为电脑是美的,就是一位降临于世的神明,就像语言学家佩雷与犹太法典研究者舒乐穆所起的名字一样,但,与赛博文化神学家惯常所想的理由相反:电脑就是一位神明,因为他就是海德格尔所期望的来拯救我们的“主”;它绝不是旧神学的神明—— 父或母体—— 而是摧毁的神明,一位什么都不是的神明,然而,在其治下,一切又会经历从时间初始至时间终结的过程。

文/ 马克•阿利扎

翻译/ 吴亚楠

插图/ 张憬之

编者注:“魔像”(Golem)源于十六世纪的犹太教,是用巫术灌注黏土而产生自由行动力的泥人偶。它拥有很大力气,被制造来保护犹太民族不被杀害,但无法说话或拥有真正的智商,只是由人控制去完成任务。这里的“首字母魔像”意指为计算机赋予了上帝的力量。

[ii]我们能在由亲法共的出版社于1970年代所出版的一篇文章中看到,信息科学应被看做是一种美国科学,它被隐藏起来的目的是要增长资本的收入。参见:马努埃尔· 杨科与丹尼尔· 福利奥(M. Janco 与D. Furjot),《信息科学与资本主义》,巴黎,弗朗索瓦· 马斯佩罗出版社,1972年。

[iii]埃里克· 霍尔用令人信服的方式展示了海德格尔对赛博相当了解,并且这个表达相当贴切。同样的,海德格尔的知名讲座《什么召唤思想?》只能用当时出现的逻辑思想来对其解读。关于海德格尔与赛博间的关系的更全面的视角,参见埃里克· 霍尔所著《西方的赛博命运》以及麦克库洛克所著《海德格尔与哲学的终结》,登于在线杂志《器械》,2008年。

[iv]黑格尔写道:“神的卓越视角使其俯视众人,并让其看到众人的界限与平庸,因为他们依然被置于在道德、法律等之下,在这些琐事中找寻根本事物。(仅)当‘我’具有了这种视角时,尘世对它来说会显得平常与空虚,除了它自己的主观性—— 也由此而变得虚无与徒然(……)所有的事物都被镶嵌在这种抽象的自由之中(……)主体因此堕入进一种萎靡的悲伤之中。不满源自这种闲静与这种乏力,并孕育出了一种病态,这病态正是因无聊而濒死的美好灵魂的状态,它自知无用、虚无与徒然,无力逃脱这份空虚,也无力给予自身一份坚实的内容”,出自扬科列维奇翻译的《美学导论》,巴黎,弗拉马里翁出版社,1979年,第100页。译者注:黑格尔选段翻译自原文脚注中的法语译版,如需更详实与准确的翻译,请查阅汉译名著系列中朱光潜先生翻译的《美学》。

[v]本文作者将于2017年1月出版其关于数字本体论的论文《天主信息学》(Informatique Céleste)。

本文作者

Mark Alizart

马克·阿利扎

法国哲学家。2005至2007 年期间主持《新鲜理论》(Fresh Théorie)杂志编辑工作。其近期著作《流行理论》(Pop Théologie)由法国大学出版社出版,旨在探讨新教主义与后现代性之间的关系。他将于2017年1月出版其关于数字本体论的论文《天主信息学》(Informatique Céleste)。阿利扎亦曾供职于多家文化机构(蓬皮杜艺术中心,东京宫及法国文化部)。

本文插画

张憬之

“ 艺术家”中规矩的教师,教师中“不安分”的画手。坚持手绘,对硬笔画相关材料充满测评和囤积的狂热。从3 .5cm制服人、道路交通史,画到太空探索、食虫植物,用计算抗衡写意,用反映隐蔽立场。