来源:艺术界LEAP

周思聪,《清晨》, 1963年,绢本设色,80 × 119 厘米,中央美术学院美术馆藏

从未停止的变局

CRISES WITHOUT END

时间:2016年8月28日

地点:北京

主持人:吴亦飞

参与讨论:郝量、梁硕、梁远苇

在看到郝量展示的一幅周思聪的早期作品《清晨》(1963)时,我在这幅描绘新中国劳动者在清晨的天安门广场前扫地的绘画中,感受了一种日常的宁谧与清雅,好似《归樵图》中的樵夫,《清溪渔隐图》中的垂钓者般怡然。这位在新中国学院派中培养起来的著名国画家,拥有高超的造型能力,终其一生在其审美趣味和现实要求中寻找着平衡,却在快去世前表达出了对现实主义艺术的不满。她的经历似是一个中国传统绘画现在所遭遇的困境的缩影。外族统治、意识形态、西方理论,几百年来各种因素一点一点地打击中国传统绘画的内部调整能力,“国画”这一现在广泛使用的名称就呈现了一种鲜明的对抗性和焦虑。

郝量、梁硕、梁远苇有着对中国传统艺术的共同兴趣,时常聚在一起讨论。我们好奇这三位创作语言各异的艺术家的讨论内容,以及他们从中发现了什么,获得了什么。

郝量,《潇湘八景-雪色》,2014年,绢本水墨,387 × 184 厘米

内外动力

郝量:中国画一直都在变局之中。我觉得有几个变局特别重要,一是五代十国,有五代才知道宋元是怎么回事,从黄筌、徐熙到一些跨入北宋的如李成、荆浩、范宽等,经过他们的实践,才形成了整个系统格局。但是那个格局的状况和我们现在的理解以及图像经验很不一样。

宋代绘画是解决具体问题的,我们现在看到的都是宫廷的东西,画家给画院服务,画院要跟天象官配合。比如《溪山行旅图》《早春图》和《万壑松风》,山头的位置跟星斗的关系,是讲国运、龙脉的,不只是关于绘画本身的审美。但那时就开始孕育着绘画内在审美趣味了,苏轼、米芾那拨文人,就是不苟同世俗共识的,早就有艺术美学建构。但是直到晚明变局,董其昌他们才开始把理论架构出来。现在只是把董其昌的艺术当做古美术去看待,其实他非常复杂,展览应该放在纽约现代美术馆、泰特,这样才能正确认识他,最早认识到艺术不光是图像的问题,而是由更复杂的背景材料交织生成,由文本启发,落实到绘画语言,这样的艺术有很强的内在动力。我们的传统不是不讲艺术史,而是每个人得有个人艺术史观,也绝不以材料、技法分类,而是以科目论,比如走兽、道释等,这是概念先行。

梁远苇:调动作者和观者认知的背景来达到完成,这与当代艺术的创作和阅读方式是一模一样的。

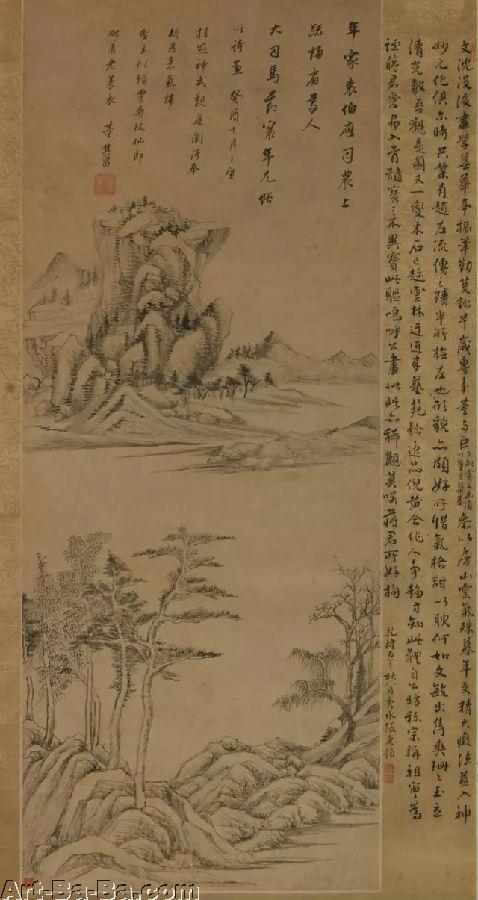

董其昌,《疏林远岫图》,明代,纸本墨笔

郝量:至清早期又一变局,国家遭遇了一支外族力量统治。当他们来到中原后,要求汉人艺术家为政治服务,画家拥有完成任务的能力至关重要。其实并不是郎世宁改变了宫廷绘画,而是当时中国的一套认知系统改变了郎世宁,郎世宁只是一个为王朝服务的人。回过头来讲,为什么王时敏那么提倡王翚,就是遇到变局所致。首先康熙要画南巡图,请“汉人的老大”王翚来组织一帮好手画了好多年,总共十二卷画,最终这一项国家工程圆满完成。然后乾隆平定准噶尔部叛乱,又要画,金廷标和郎世宁合作也都能完成任务。但是当时已经开始有一种衰声了: 画家的绘画能力普遍衰退。王翚晚年开始,绘画能力的衰弱其实也是很严重的,没有内在造血更新功能了。同时还有一个问题,图像资源。满人入关后几乎把所有民间收藏都据为己有,在民间看不到宋元这个系统了,所以才会有扬州八怪——这不单是一个商业孕育出来的,而是另辟蹊径了,比如其图像资源有的就是从古石刻中来的。这批资源到了民国才又公开,在民国引起一个高潮。解放后,老画家面对一个新的社会,内部调整的动力没了,就确实遇到问题了,中国一直在调整,包括从晚明就开始和西欧发生关系,但还是止不住艺术系统整体的衰落,这很复杂,可能是几百年一点点积累出来的毛病。

梁硕:我们看历史习惯于把离我们较远的那一长段看成是完整安全的,好像一直是稳定的。实际上它一直处在一种变动里面,只不过往回看很多东西被压缩成一个整体了。因为近代各种东西对你影响比较近、比较切身,所以它容易被夸大,实际上可能过去那两三千年里一直都是这样,任何一个历史时期里可能跟今天的感受都很像。

“梁硕:无隐禅院”展览现场,2016年,北京公社

民间有招儿

梁硕:在风口浪尖上的艺术家之下,越往民间中国传统绘画的血脉保持地越好,一直都没有被割裂,只不过可能主流社会视而不见。我们讨论的很多问题在民间暗自解决地挺好。比如我看到的一些画在瓷砖上的釉画,中西结合地很好。笔法全是传统的,而很多排列方式和语言又挺现代,颜色有一点西方的冷暖关系,但一看就是中国的,特溜,特别出效果。还有近几年用的矢量图输入机器三维雕刻,那些小浪花,还是古法。Photoshop 处理的瓷砖丝网印上什么都有,有树的照片,有工笔画、写意画,想起什么就往上拼,整体的空间观还是国画,他有招儿。这就是真民间,实际生活可能不太受意识形态的影响,也不在艺术史中解决问题,它没那么较劲。

郝量:现在有一个问题,就是很多知识分子一直想用精英文化改良民间、改造民间。我重读费孝通研究中国农村问题的书,实际上农村社会的内部非常活跃充满智慧,它拥有强大的发展动力。

梁硕在乡村拍摄的照片

具体问题

梁远苇:在看中国画系统的同时我也在看西方的古典系统,我想了解当代的脉络是怎么下来的。以前对脉络了解不够的时候做创作比较容易流于效果。现在更多是在给自己设定一些具体的问题,看看是不是能通过在一小块范围里的实践,不时找到在中国和西方整个脉络中可以待住的一个点。我给自己设定的都是特别具体的一些问题。比如说喜欢中国绘画中的某种笔墨用法,但真正用油画去画的时候会发现,这是不能直接去复制的。这样做就把笔墨还是弄回到图像层面了。水墨这个媒介,它的生成有一个先后关系,不能把它理解成图像。它首先不是一个结果而是一个过程的记录。那么我所设定的问题就在于,在这个当代的语境里在使用另一种媒介的过程中怎么暗合一种水墨的精神,而不是复制它的结果。

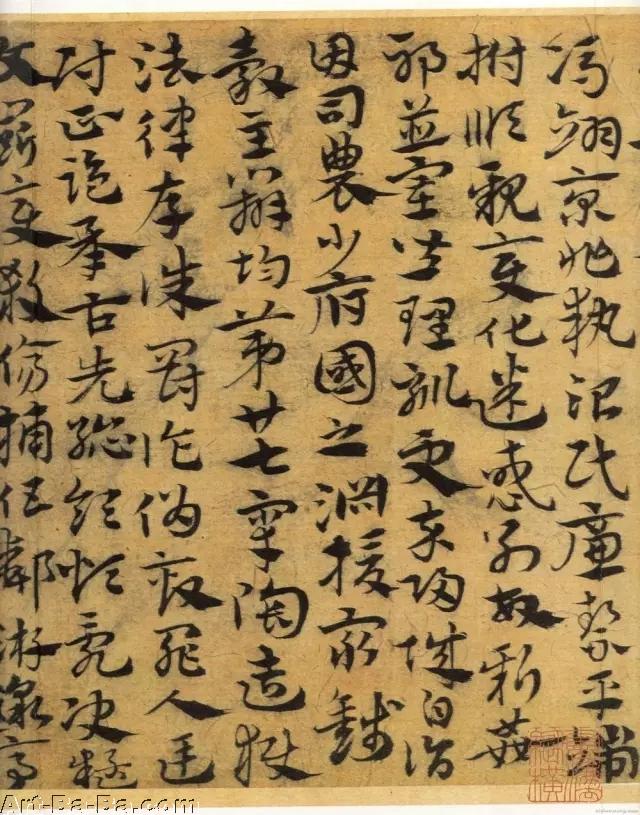

一个对我来说特别有意思的例子是宋克的《急就章》。当时我正在画一张比较大的画,其中花的结构跟以前不太一样,以前是比较细小的笔触,一朵一朵一块一块的,重复比较多的时候很难找它的节奏。正在焦虑之间,郝量带我和一些朋友看《急就章》。我清晰记得当时刚看完董其昌的一本册页,里面山水的各种画面处理方法像高级的魔表演一样叹为观止。还有字,然后宋克的字被展开看到后,我感觉胸口被砸了一块巨石。我第一次看到好多不同的字写得像一个字,整个一篇里没有太多松紧、粗细那种技巧,但有一种气在贯穿,册子像是浑然天成的一块玉石,凝固了作者的理性和理想主义的运筹帷幄。一瞬间我觉得好像找到了方向:怎么样既重复一致,但又不是真的一致;怎么样在收敛的笔法中凝聚感情色彩,又传达明确和坚毅的态度。我感到写字跟我的画很像——起码都是不可能回头改,是从一个点推下来的。后来我一边画一边在试图接近这部书法带给我的感受。

宋克,《急就章》(局部),明代,20.3 × 342.5 厘米

郝量:章草练习是古人的日课,属于日常,像赵孟頫一天写五百字,其实是一种自我的修行吧,必须自我调整状态,找到某种均衡。中国艺术特别讲究克制,我们现在认为的一些很鲜明的手法比如大写意简笔画,其实是中国艺术的旁门,并不是主流。这种克制才是特别核心的问题,它实现了所谓的“格”,就是把自我藏起来,只有慢慢地去体味才能捕捉这种意识,比如好多艺术家到一定岁数才能看懂中国画,它有门槛的,有时是心理门槛。

梁硕:为什么我们会觉得传统的东西有养料呢?整个文人画系统都讲究崇古、仿古,从表面上看都在一个框里,似乎没有个性,但是稍微深入一点看就特别不一样。整个画史里有很多端倪,这种工作远远没有挖掘出来。

梁远苇:对,就好像《急就章》,是完全满幅的,好多草书的字有大小、粗细、浓淡区别,但它没有。这就像抽象表现主义里边的一支——克莱门特·格林伯格所提出的满幅。这种审美,藏在我们自己系统的线索里,而很多这样的线索被其他的话题给遮蔽了,发了芽又都没有往下挖,全都没有往下发展。

梁远苇,《穿过玻璃3-3》,布面油画,65 × 95 厘米