来源:雅昌艺术网 作者:张桂森

导言:过去的几天里,2016北京国际设计周轰炸式的密集活动唱响了今秋的艺术嘉年华,而由中央美术学院主办的北京媒体艺术双年展则在媒体艺术领域上演了一场前所未有的“技术伦理”讨论。这种讨论并不只在于大展带来的媒体艺术作品有多么的“出格”,而是在作品背后,媒体大展想引发更多深入的思考和探讨。看看那些脑洞大开的作品现场、文献资料墙展示,再到专题论坛的开讲,“失控”的声音视觉表演现场;哦,对了,还有Gary Hill和几位央美教授的对谈,“一言不合”的就现场做起了俯卧撑......还有这几晚央美设计学院玩儿嗨的人机共舞,央美众院长和教授们在体验了一把机械趴后,也就不奇怪范迪安院长说的那句“未来已来”了吧?未来已来的话,我们是否承认在“翻新”媒体艺术的路上做好准备了呢?

先从Gary Hill说起。在媒体双年展的“实验空间”部分,Gary Hill的多件作品无疑是抢眼的,虽然在如今的媒体艺术概念里,Gary Hill的技术手段已不算“新”。所以我们也就可以注意到,本届媒体双年展并打算只强调所谓的前卫性了,而是作品本身的艺术性和启发性。

Gary Hill作品《上下波动》,作品由一系列投影组成。艺术家的身体被强压,其反应是可见的。但黑色空间的深度和城府却是模棱两可的。

Gary Hill作品《大腿别哭》,尽管与早先的系列作品“阈限的物体”(1995-98)有关,但是这一近期系列作品(包括大腿别哭,2005;注意!,2005;教堂与国家,2005以及一匙,2005)绘有色彩并且特意制作成宽屏形式。物体以一种无法预料的方式强烈地干涉彼此的边界。在符号学视野中,它们是“那种处于成为除了物体之外的某种东西,是初始状态的事物,它以一种比科技更深更强烈的方式展现出生机。”

Gary Hill作品《墙》,在“墙”中,一个男人不断地将自己撞向墙,并重复着同一个单词,每一次撞击都投射到完全黑暗的墙上。在记录过程中,一束强烈的闪光灯(唯一的光源)在接触的那一刻“捕捉”到身体。然后,这些单个的瞬间被编辑到一起,形成一个现行文本以及身体以多种姿态撞向墙的连续性。在这个装置中,同样的闪光灯用来记录地面并聚焦在投影之上。每分钟60次。时不时地,光线预告着图像、回应着图像,或者当重合在一起时,消解图像。

Gary Hill作品《我Self()》,不同于空洞地凝视着自己,我们现今观察自己的举动有着些许的滑稽。这件事将使人产生视觉上的幻象。随着时间,在观看的过程中,我们开始怀疑我们看到的自己究竟是内在的自己,还是毛发、肉体、衣服这些特制所形成的自己?

Gary Hill作品调节剂Pacifier,一个空心的玻璃炸弹使人回忆起“肥佬”原子弹(1945年美国投到日本的原子弹),通过高速摄像机拍摄,从三十英寸的高度坠下,这颗炸弹成为了一个多面冥想体,让人产生“期待”感,在一个无法想象的灾难和这个玻璃体自身的脆弱性之间不断波动。实际的结果让我们最终看到一个从终极力量象征到缓慢破碎的玻璃片的摧毁过程。玻璃炸弹的掉下伴随着一个持续坠落的声效。

1996年,邱志杰主持编《录像艺术文献》时,亲自动手编译了《Gary Hill 和他的12个装置》。在编译那批文本的过程中,关于艺术媒体和样式演进的规律,邱志杰说他形成了一个观点:媒体演进总是始于一种乌托邦的兴奋或反乌托邦的焦虑,然后进入较为枯燥的“语法研究阶段”;等到语法完成摸索和深思,就会进入一种全面抒发人类永恒情感的“诗学阶段”;再然后就是杂交、实验的“边缘化阶段”,也是孕育更新的媒体的阶段。

“这个四段论,如果用中国书法的楷书为例,乌托邦阶段就是钟王小楷和魏碑,语法阶段就是初唐的欧褚虞薛,诗学阶段就是颜柳。在录像艺术里面,乌托邦和反乌托邦那一代人,就是白南准和激浪派的福斯特儿;语法阶段就是布鲁斯瑙曼、丹格拉海姆等人,至于全面展开录像艺术的可能性高峰的诗学大师,就是Gary Hill 和比尔.维奥拉等人。他们就是录像艺术里面的颜真卿柳公权。”邱志杰说到。

也许就是这种思考,促使新上任实验艺术学院院长的邱志杰将目光盯准了“科技艺术”,在他看来,以往的新媒体艺术概念已经有所局限,而目前正是杂交、实验的“边缘化阶段”,也就是孕育更新的媒体的阶段。在目前的初步规划中,邱志杰把“科技艺术”细分为媒体艺术、互动艺术、生物艺术、生态和环境艺术、新材料应用、工程和制造等几个部分。

这些思考与本届媒体双年展似乎完全是不谋而合。科学、人工智能、生物基因、大数据、混合现实,这几个关键词指向了主题:“技术伦理”。

“当未来主义学家托夫勒在其著作《第三次浪潮》中预言的种种现象,正从不同的研究领域迅速朝着现实生活纷至沓来的时候,我们又陷入欣喜与惶恐並生的两难状态。凯文•凯利认为今天人类处在一个几近‘失控’的时代,我们平安地度过了2012年预设的‘世界末日’,又开始忧虑2045年‘奇点’迫近的那一天,这种发自内心深处的焦虑源于人类对技术发展进程的热盼与对技术可控性的怀疑这两种心理的交织,正由于此,不同领域都有责任参与对这种状态的讨论,使处于文化表象深处的文化焦虑心理得以释放。”

在范迪安看来,科学、大数据、混合现实、人工智能与生物基因技术作为新的热点话题,已应用于社会各行业,弥散于社会各领域。一方面我们能够感受到其中的便利与不可思议,另一方面我们又被技术在应用过程中产生的问题深深困扰。技术发展必然扰乱社会的原有秩序,构建需要大家适应的新型秩序,并带来一系列伦理问题。“我们今天谈论的‘技术伦理’,不在于讨论技术已经达到何种发达程度,而是讨论人们能够在多大范围内接受技术、利用技术,既不拘囿于技术、又不干扰技术。”

多重角色的扮演

历史学家埃尔斯佩思•惠特尼(Elspeth Whitney)曾写道:“没有一种古代学科分类像现在一样,将艺术全部置于技术之下。”而时至今日,3D打印技术、VR(虚拟现实)技术、AR(增强现实)技术则对艺术的图像创作与叙事方式产生了巨大的影响,人们已经难以根据媒介形式确定某一种艺术形式,甚至难以定义某一位艺术家。我们似乎看到了古希腊罗马、文艺复兴时期的场景,人们越来越追求“跨界”生长,每个人在社会中以不同的身份扮演着多重的角色。

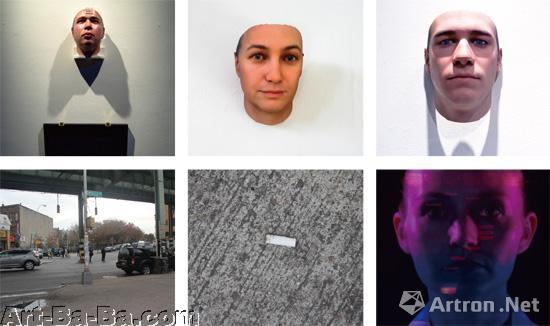

海瑟·杜威·哈格伯格作品《陌生者印象》

海瑟·杜威·哈格伯格是一位来自芝加哥的跨学科艺术家与教育者,将艺术作为研究与批评实践方式。他为此次双年展带来的作品是《陌生者印象》。在作品中,海瑟·杜威·哈格伯格通过从公共场所搜集来的遗传物质分析来创造出肖像雕塑。陌生人无意中留下基因痕迹,杜威哈格伯格运用了法医技术和生物监测手段来创作。作为一个对新兴科学领域的探索性项目,陌生者印象是有先见之明的作品。艺术家曾与法医、警方也与大学内的研究人员机构进行过广泛的合作。

铃木有理则是一名声音艺术家、设计师与电子音乐人,其精妙的作品以设计角度探讨声音的界限,提出声音与人之间的关系以及音乐与声响对人有何种影响等问题。他的声音作品及装置已在世界各地有展出。2013年,他开始任教于英国皇家艺术学院,并就职于迪斯尼、新无线电工作坊及Teenage Engineering。同年,他建立了个人实验室与公司为包括谷歌、松下和迪斯尼等多个公司提供研发顾问服务。

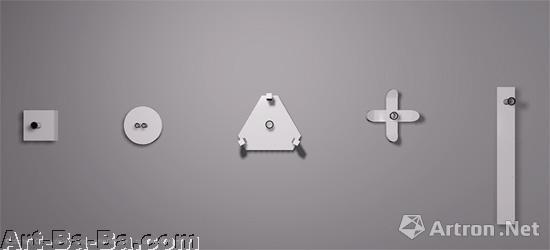

铃木有理作品《OTOTO》

铃木有理作品《增强现实音乐盒》

OTOTO就是他创造的一套音乐发明套装,能让任何人轻松快速地DIY自己的电子乐器。打开OTOTO,你可以创造各种乐器,从平底锅架子鼓到可触摸发声的折纸。套装的核心在于PCB合成器,比磁带稍大,像是露在外面的琴键。如果将导电物质与合成器相连则可以触发不同声响。通过将电子模块连接到四个不同的声音感应器来改变声响。

铃木有理还带来了“增强现实音乐盒”。这是一个能用纸创造虚拟乐器的平台。只需几张纸,音乐盒就能将你的设备变为一件DIY的乐器。当摄像头识别出一段有顺序的段落,设备将相应播放这段旋律。当摄像头识别出某特定标识,则播放此音阶。此平台为音乐创作提供了出乎意料的不寻常的方式。

皮特·弗莱兹(PETERMFRIESS)同样是一位多重角色者,他在科学、技术与艺术的交叉领域也十分活跃,多次举办物联网与艺术讲座和动画工作坊。

PETERMFRIESS在2013年获得新兴创作人奖项,创作多为受众广泛的声音视觉化装置。他的早期装置作品多为对现代生活所进行的诗意而贴切的呈现,而近期作品则以更多脏乱的环境为背景,采用偏向超现实与粗糙的视觉语言。

在创作中,他的灵感来自戏剧、现代舞、新兴科技与哲学。他在作品中融合视觉艺术、装置、数码互联网艺术和表演,达成与观众的互动。他的创作主要针对社会情感与美学价值蜕变等问题展开讨论。

皮特·弗莱兹作品《幻境》

在他带来的作品《幻境》中,试图采取更直接的方式连接大脑,使用最新商用脑电波传感器让脑部唤起PPSPV反应。使用者通过意念控制,根据当时大脑的状态,会出现与PPSPV状态相对应的视觉图像。使用者对这些视觉图像的认知又会直接影响其思维状态,而大脑的变化会直接反馈给OSC。整个过程将最终形成一个表象性但无压迫感的循环回路,给使用者带来前所未有的观感体验。也许在将来,它会被用作与传统方式有别的现代精神分析手段。

在展览中,这样的高度跨界的角色和作品还有很多,策展人王春辰高呼,媒体艺术首先思考的不是所谓艺术,它是一种新思维,借助任何的技术方式来探索任何可能性。“媒体艺术的哲学命题远远高于艺术命题,因为后者实在是无法回应科学新创造的问题。二者是思维方式的结合,其结果是世界已经变了,我们必须跟上。”

的确,今天的媒体艺术家(如果还可以这么称呼的话)利用技术不仅在跨界方面扮演多重角色,重要的是其产生的影响已经不仅仅在艺术层面,而是在更广泛的领域我们都能见到其身影,并且通过各种合作展现了惊人的创作爆发力。

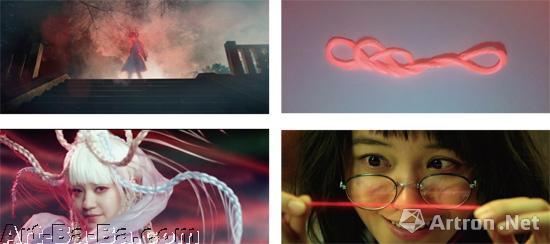

SPUTNIKO!作品《姻缘红线》

看看SPUTNIKO!就知道了。在上次央美美术馆的一次影像展中,SPUTNIKO!就带来她的那件在在英国皇家艺术学院的毕业设计《月经体验机——隆先生的体验》。这是一个模拟痛经与流经血的机器,让男人能了解月经体验。这是她最早掀起波澜的项目之一,仅数月后便在东京都现代美术馆展出。这之后,SPUTNIKO!继续通过制作有趣的跨界作品审视日常生活中的科技,其影像与装置作品相继在纽约MoMA与纽约新当代艺术博物馆等国际美术博物馆展出,于2016年在日本直岛贝尼斯艺术之地的濑户内国际艺术节有了首个属于自己的艺术馆。在日本,她还是一名公众偶像,曾当选《Vogue》日本2013年“年度女性”(Women of the Year)之一。

她为本次双年展带来了2016年的新作品《姻缘红线》。作品灵感源自东亚天神会用隐形红绳系上注定在一起的人这一传说。SPUTNIKO!与日本农业生物资源研究所合作,给蚕蛹加入制造催产素(催生“爱”的荷尔蒙)的基因和红色荧光珊瑚的基因,让经基因改造的蚕吐出神话中的“姻缘红线”。从伽利略认定地球围绕太阳公转到达尔文的进化论,科学一直在挑战并消解神话世界。在不久的将来,科学是否会再造神话呢?SPUTNIKO!并没有给出答案,而是通过招牌式的看似欢快的影像作品让观众自己去思考。

松田启一作品《超现实》

同样颇具爆发力的是松田启一,一位关注未来的设计师与电影人,并拥有跨科技、媒体、建筑多领域的设计工作室。松田启一的创作手法兼具艺术性与实验性,以研究为导向,关注虚拟与实体现实之间逐渐消解的边界。他的建筑背景,和对视频及交互媒体抱有的热情,使他的能力十分多元化。这不仅体现在受委托创作的作品,也体现在个人项目中。其作品曾在英国维多利亚与艾尔伯特博物馆(V&A)、芝加哥艺术博物馆、纽约现代艺术博物馆和上海世博等地展出,并获得设计、绘画、演讲与电影创作等多类奖项。

在他带来的概念电影《超现实》中,展现了其对未来光怪陆离的想象。短片中,物理现实与虚拟现实融为一体,整个城市被各式媒介所包围。这是他长期研究设计项目的最新作品,之前的作品包括《Domestic Robocop》《增强城市3D》和《Domesti/city》。物理现实与虚拟现实的关系越来越紧密。虚拟现实、增强现实、可穿戴设备和物联网等科技都指向一个生活各个方面被科技充斥的未来。科技既介入我们每一次的交互与体验,提供各种美妙的可能性,又控制着我们观察理解世界的方式。《超现实》试图探索的便是这激动人心而又危机四伏的未来。(此项目经费为众筹,在哥伦比亚麦德林拍摄。)

“安静”的作品

当然我们不应该只记得这些炫酷的媒体艺术作品,就像“实验空间”部分的老牌录像艺术家Gary Hill。在被各种VR和机械交互作品充满的嘈杂展厅中,斯蒂芬·维迪耶罗的工作经常会被大意的观众所错过。过去20年来,他的创作焦点都在声音装置上,探索自身与其所在地的概念性,并考虑展览空间的建筑结构、声学与文化语境。同时,斯蒂芬·维迪耶罗也为视觉艺术家制作背景音乐,参与音乐创作与演出。在他的工作中,合作是长期重心。其合作者包括杰出的声音艺术家与作曲家、视觉艺术家、诗人与作家、科学家。

斯蒂芬·维迪耶罗作品《窸窣》

他为双年展带来了作品《窸窣》,这件作品收录了一段昆虫沿植物的茎传播的声音,是艺术家在美国弗吉尼亚阿巴拉契亚山脉实地采集的。使用十分敏锐的设备与扩音器,艺术家捕捉到这些通过植物与花的茎秆传播的声音。人耳不能听到的细小昆虫的鸣叫与脚步声的音量被扩大,声音本身并不会改变。夫勒-芬博士解释道:“这段混音以角蝉的吟唱(有时为求偶的合唱)开场,然后一种未知昆虫具韵律感的鸣叫声,最后则以我们模拟天敌进攻,角蝉妈妈让角蝉宝宝不要出声而愈来愈紧张急躁的声音结尾。

玛尔塔·德·梅内泽斯作品《两者的永生》

如果你不仔细观展,玛尔塔·德·梅内泽斯的《两者的永生》同样会被当做几个瓶子和一个案台的投影所错过。玛尔塔·德·梅内泽斯的创作一直在艺术与生物的交叉领域中进行探索,她将自己的DNA注入到蝴蝶的体内,形成两者共生的状态。

《两者的永生》就试图探究身份的概念以及自然与人造的对立,这也是在玛尔塔·德·梅内泽斯的创作中反复出现的两个主题。这件作品是她与她的伴侣路易斯·格拉萨的首次合作。永生在许多文化中都是终极目标。漫漫历史长河中,人们纷纷通过委托制作自己的大理石像与肖像,甚至用冷冻身体等方式试图使自己被永存世间。而在《两者的永生》中,玛尔塔·德·梅内泽斯和她的伴侣通过病毒载体将基因注入对方白细胞中,使对方的白细胞永生化。这些永生的细胞,虽来自相爱的两人却无法在一起。这些细胞取自防御机能的免疫细胞,因此它们抗拒来自别人身体的细胞,互相的隔阂永不能化解。永生总是有代价的,那代价便是孤独。除了展示方式,听上去是不是一件伤感和残酷的作品?

双年展中,还展出了一个发生在福岛的持续性创作计划“逆风而行”。2011年东电公司核电站事故使居民离开了他们的家园,灾难造成的破坏和污染使这片土地上的人无法生活,艺术何为?福岛禁区仍无法进入,待之后被确认安全后,居民才会在未来的某日回归他们的家园。“逆风而行”项目始于大地震4年后,没有明确的开放安排。这种状态也许持续3年,也许5年或者更长时间,或将比艺术家们一生更久。

艺术家Bontaro Dokuyama与“逆风而行”合作的《福岛步履》

后来,艺术家Bontaro Dokuyama加入,与“逆风而行”合作了“福岛步履”。Bontaro Dokuyama的家人现正住在福岛的隔离区之外。艺术家通过制造一个头戴设备来将他们对未来生活在低辐射下的渴望映现其中。福岛核电危机后,他们家花园里的任何东西都不能食用了,商铺也都歇业。他们收到亲戚朋友从外地寄来的未受污染的食物。头戴设备所使用的包装纸箱便来自于此。在福岛,它们将被再次利用。

盒子上写着感谢的话:“总有一天我们将从福岛为你送来美味的桃子”。Bontaro Dokuyama与“逆风而行”相信“绝望”的福岛有一天会再次生机勃勃。