来源:Hi艺术 文:胡婷婷

以“关于展览的展览:90年代的当代艺术展示”之名,策展人巫鸿以文献展览的形式为90年代的中国当代艺术的“展览问题”开了一个头,而我们也得益于用文献的方式上下求索,进而回顾90年代下半叶的“展览瞬间”,并将18年前的“是我!”(“极简”版本)温习了一遍。

6月25日,由巫鸿策划的“关于展览的展览:90年代的当代艺术展示”于OCAT研究中心开幕

“关于展览的展览:90年代的当代艺术展示”展览现场

在这里,我们看到快速发展的实验艺术在面对滞后的展出体制之间的矛盾开始变得尖锐,艺术家们自觉的发起各种半地下式的展览活动。那时的艺术是鲜活的,生动的,正如纪录片导演吴文光用一句话概括展览“是我!”——“作品都在里面,人都在外边。”

距离我们并不遥远的90年代,似乎变得非常陌生。当它以文献的角度出现我们的面前时,今天的我们又该如何去“怀念”呢?或是如巫鸿所言:“对90年代历史的回望并不是总结,不是定论,而是刚刚开始。”

“朴素的、纯粹的、原始爆发力”

―――――――――――

引起记忆的内容不是个体自我自然生长出来的,也不是主动求索得到的,而是一个时代和社会强加给我们的,几乎没有谁能够躲避和拒绝这种强加。我只是稍微敏感地按照时代和社会的规定性成长,到后来就造成这样的历史事实:你以为是个人的经验和记忆,其实是我们共同的经验和集体的记忆。

1998年,”生存痕迹“展览之宋冬在仓库食堂“渍酸菜”。在有限的经费及场地下,策展人冯博一提出“就地创作,就地展示”的概念,强调艺术家作品与周围环境的关系。

“生存痕迹”的展览应该是最具有挑战性的,因为对我来说是在特别有限的条件下,策划的第一次较大规模的,具有许多不确定因素的展览。每一个展览都有许多不为人知的故事,无足挂齿。但使我知道了如何策展,哪些艺术家可以合作,哪些不可以合作。

1998年,”生存痕迹“展览。顾德新在展览场地旁买了200多公斤的猪脑子在台子上摆放整齐。

有一次与业内朋友聊天,他挺认真地说,还是你策划的“生存痕迹”展览最有意思!但是后来你把我做的许多展览都给否啦!所以,尽快消费荷尔蒙,出名要趁早。否则现在是个人就是策展人了,各种展览铺天盖地,早把你的展览淹没在其中而时不待你哟!

1998年,参展”生存痕迹“艺术家合影(从左至右):蔡青、顾德新、宋冬、张德峰、尹秀珍、王功新、张永和、展望、邱志杰、冯博一、林天苗(拍照时只有汪建伟缺席)

回顾一个以往展览的意义,在于这个展览的策划是否与其本身的生存环境有一个较为直接的联系,而这种联系是否与其当时的文化情境或文化生态有一个转化的对应点,由此反映出策展人对现实的态度或立场。

1998年,“生存痕迹——中国当代艺术内部观摩展”的参展艺术家及策展人一起合影。

90年代是一个不装逼的时代,具有朴素的、纯粹的、原始爆发力的个人抗争和诉求,以及无所顾忌的独领风骚。

“不要以为历史会放在那等着你”

―――――――――――

回头看,才会知道中国当代文化的创作高峰期居然集中在九十年代。艺术、文学、音乐、电影、戏剧、哲学等等无一不是。可惜此展历史文献资料仍然严重不足。黄专曾问:当代何以成史?巫鸿今天感叹:“还未成史,资料却已大量遗失!”的确,一代人有一代人的任务,不要以为历史会放在那等着你。

“关于展览的展览:90年代的当代艺术展示”展览现场。

艺术的灵魂是自由地创造

――――――――――

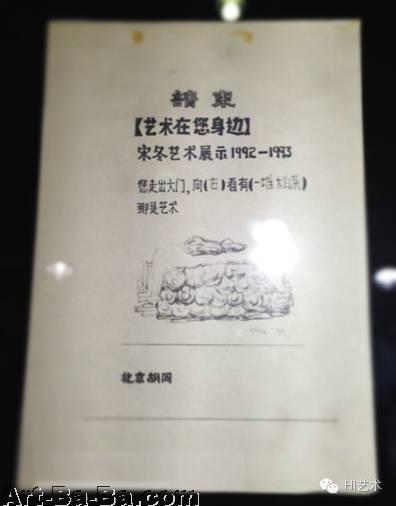

从90年代初起我就尝试着将“观念艺术”作品送到官方的艺术展览中,但是被拒绝。那时候没有空间、没有条件做实验艺术,但是有创造新艺术的激情。所以自己就创造空间,创造条件。自由是关不住的,艺术的灵魂是自由地创造。1992年我做了一件《艺术在您身边》的实验作品,就是将胡同中的场景和物件画下来复印成请柬,像发小广告似的把请柬塞入邻居和胡同中的不同人家。告诉人家出门看到的某个物件和事物是艺术,好多邻居以为我是恶作剧。

1992-1993 宋冬作品《艺术在您身边》请柬

1993年我卖了张画儿,得到8000元。之后又全部投入到我的首个个展《又一堂课,你愿意跟我玩儿吗?》当中,这个展览在1994年4月10日开幕当天的半小时就被关闭,给出的理由是“展览不严肃,具有煽动性,展览不安全。”但我没有沮丧,感到了实验艺术的力量。我觉得艺术是自由的化身,有着强大的能量和魅力,给我有强烈的激情。之后就在自然环境中做,在自己的生活空间做,在公共空间做。也想方设法怎样可以公开地展出。

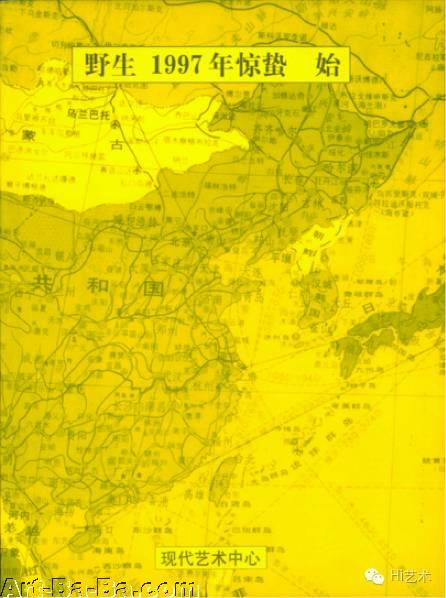

《野生 1997年惊蛰 始》出版物封面

1997年“野生”活动在北京某茶社进行讨论交流。左起:庄辉、朱发东、宋冬、尹秀珍、王功新、郭世锐、马六明、王晋、张洹。

90年代的社会环境不能接纳实验艺术,但很多热爱新事物的人用自己的热情帮助新艺术的呈现和发展。说起首都师范大学美术馆的命名,是一个有意思的故事。1994年中日韩的艺术家要一起做国际艺术展,日韩方的策展人带着经费却找不到接纳的美术馆,而我负责带着他们去了找场地,但是最终都被拒绝。一是没有主办单位,二是没有文化部的批文,三是不能接受现代艺术。为了能使这个项目能够实施下去,我找到首都师范大学美术系的主任袁广和中国出版对外贸易总公司现代艺术中心的主任郭世锐帮忙。他们很高兴能够配合但是唯一的问题是:这是展厅,不是美术馆。于是我当下就跟袁老师说:“从现在起就是美术馆了,你就是馆长,明天你就做一个铜牌挂上。”十分钟后,韩方策展人李劲根与袁馆长见面后并决定展出。1994年的10月25日,应在下午两点举办的开幕式,因等待文化部的批文一直延迟,艺术家们和观众们也不得不一直在美术馆的大门外等待。直到近五点快下班时传来了电话厅的铃声响起,电话中说:“盖章了!”这才马上举行了开幕仪式。这是89后第一个被文化部批准的国际现代艺术交流的展览“如今是东方的梦,94中日韩现代艺术展”。这也为首师大美术馆后来成为当代艺术的重要阵地铺平了道路。

1994年 立“首都师范大学美术馆”的铜牌

1996年 在首都师范大学美术馆举办的由袁广策划的系列个展“个人方式”。钱志坚策划的宋冬个展“掀开”录像投影+行为展的开幕合影。左起依次是:弗兰、朱金石、张晓军、袁冬平、易玛、刘溢、徐冰、张培力、尹秀珍、袁广、王功新、宋冬、展望、宋冬的母亲赵湘源

90年代的展览和艺术家的个案都是非常规的,但十分重要和有趣,艺术家们相互精神上的支持使艺术活动不断地创造。那时的展览很多都在非展览空间举办,我1992年开始就在我自己的胡同中做观念作品和活动。鉴于众多艺术家对于非展览空间的大量创作。我在1997年与郭世锐一起策划了《野生1997年惊蛰始》的艺术活动,这个以“非展览空间和非展览形式”的方式与观众“不期而遇”的艺术活动持续了一年。邀请了全国7个不同城市的27位艺术家参与专门创作新作,在7个不同的城市发生。大家的激情和创造性的工作以及自由和野生的精神始终鼓舞着我。艺术与生活密切的关系至今始终贯穿着我的创作。“生存痕迹”、“超市”对我都是很重要的展览,他们使作品与空间环境和社会背景等众多元素融为一体。《是我》也是我参加的对我意义非凡的展览,虽然被取缔。但让我实现了在太庙中创作以父子关系为题的创作,这对我来讲是来之不易的机会,很难有再次的可能。

1995年宋冬在王功新和林天苗的家,用马英力拍摄电影《面的时节》的机会,做了个展《中药》。

1997-1998 宋冬《渍酸菜》 由冯博一、蔡青策划的“生存痕迹”

部分艺术家和策展人、主办人在“是我”展取消后合影(于1998年11月21日拍摄,第二排左起第六位:冷林;第二排左起第五位:郭世锐)。

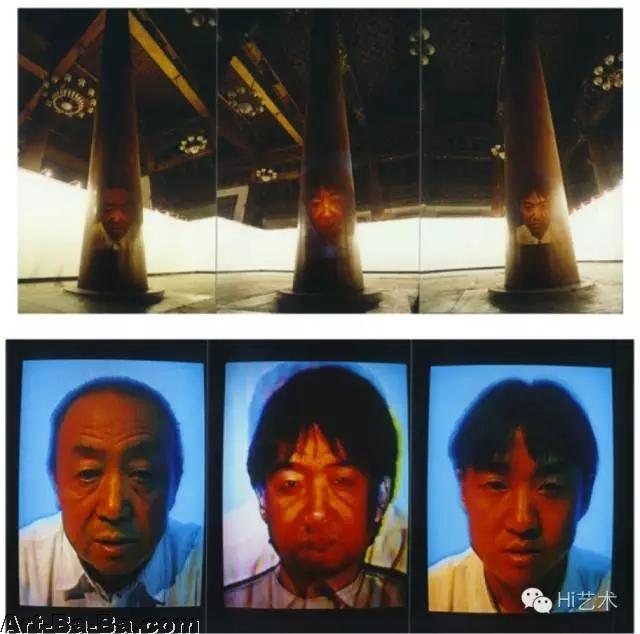

宋冬 《父子太庙》 录像投影装置 1998 冷林策划的“是我”紫禁城太庙

1998年,巫鸿教授在宋冬家进行采访和讨论

记得当年巫老师曾经为他策划的展览“瞬间”撰写图录时,对参展艺术家们进行了一对一的长时间的访谈,并为每一位参展艺术家写了专文,“瞬间”的展览图录实际上成为了一部学术著作,这种工作方式很是让我钦佩,对我的影响也很大。当年与巫老师一起讨论做《取缔》展(斯马特博物馆)时的景象也历历在目。

2014年,由孙原、彭禹、崔灿灿策划的“不在图像中行动”

2014年孙原、彭禹和崔灿灿策划的“不在图像中行动”仍然看到艺术家们野生的旺盛创造力和激情,正是野生的实验精神的延续。

“最重要的应该是对艺术家作品个案的研究及追问”

―――――――――――――――――

90年代的当代艺术,它是由许多比较复杂的事件所组成的,所以对于90年代那段历史的梳理,我认为最重要的应该是对艺术家作品个案实践的研究及追问,以其区别于80年代,而不是再以集体与官方的抗争入手。如果是这样,这显然会将当时许多有意义的展览与作品的个案实践忽略了(而这些早期的作品实践已经成为艺术家今天的重要代表作),甚至失去了90年代当代艺术的特质。在今天看来,有些作品以艺术家个人的身份已经实现了,我们是否应该用更多的精力来梳理这些有血有肉的思想去传达90年代中国当代艺术的意义?

1995年,王功新在自己家中的“open studio”首次展出影像装置作品《布鲁克林的天空》

1996年中国录像艺术首展(杭州美院美术馆)

90年代初的时候,我和我太太林天苗一直生活在纽约,直至1994年,我们有机会从纽约回到北京。也正是这种特殊的经历,使得我们进入中国当代艺术的状态更多了一份思念与兴奋的情怀。由于纽约的那段经历,也让我们清晰的意识到自己身为艺术家今后要做的事情:从自身地角度去创作,完善自己对艺术的认识、跟生活的关系,将作品的呈现方式做到极致。

1997年王功新在央美画廊个展

1997年林天苗在央美画廊个展

从90年代的人文、政治、社会环境来看,中国的当代艺术可以说是处在一种被压制着、地下的状态。国内也根本找不到任何一处公共展示的空间,更不用说画廊、艺术机构或是美术馆了。也正是在这样的背景下,我们自然而言的想到了利用自己有限的居住空间发起了一个“open studio”,以工作室开放的形式来实现自己的想法。这在当时的纽约是一件非常常见的方式,但是回头看当时的中国,它似乎变得非常特殊与重要。因为它给予当时的艺术家可以实现自己创作的契机,以及展示作品的环境。

2000年,顾得新的作品,在藏酷新媒体艺术空间展示

正是在这样的环境下,我在1995年创作了《布鲁克林的天空》,它巧妙的结合了我生活的私处和我个人的生活经历,以及对艺术的理解,具有不可替代性。对于我个人来说,它也是一件非常重要的作品。那段时间,我的家几乎成为了一个大家聚会的中心,也在那时我们结识了许多的朋友。记得当时从德国回来的朱金石也将家里的空间腾出来,艾未未的家里也有不少东村的艺术家在一块做作品等等。所以那段时间的展览几乎很难用一个正规的模式来叙述,这跟当时的社会认知度有一定的关系,还有真正对当代艺术感兴趣的人群也很少。所以在那个特定时期发生的展览项目,几乎都是非常临时的,也有一定的风险,但是大家积极性非常高。

当时新媒体艺术圈的活跃者们(从左至右):邱志杰、王功新、张培力

巫鸿在藏酷的圣诞活动中得到的奖品是一只活羊

90年代的当代艺术最重要的一点就是艺术家能够真正让艺术以更自由、更自我的方式实现。让艺术真正进入实验的时期,虽然它并不是那么的清晰,但是每个个体都在实践着,这是非常宝贵的。

“严酷的存在环境又造就了它的纯粹性与精神性”

―――――――――――――――――

我觉得90年代的中国当代艺术基本承接了70、80年代中国当代艺术“非法性”的内在逻辑。这一时期的当代艺术展览都会经常因为“消防问题”而“因故暂停”。对此我早已习以为常了,因为,在70、80年代,我和许多当时的艺术家都已经有过太多的这类经验了。但是,中国当代艺术的这一艰难时期,也是充满了挑战性机遇的时期,这一时期的中国当代艺术普遍具有面对社会环境的针对性,而纯粹性与精神性也存在于非在谋利的困苦与险境中。正是因为以展览模式进行艺术交流在这一时期具有可行性的问题,所以才针对性地出现了独立于展览现场的以阅读方式进行交流的画册形式的“展览”,产生了仅限于少数几个朋友“秘密预约交流模式”的“公寓艺术”。我和王友身、汪建伟、陈少平于1994年编辑出版的《中国现代艺术家工作计划》,就是那一时期艺术家苦于没有展览交流机会的无奈之举。然而,《中国现代艺术家工作计划》中的入册作品,都是针对展览空间所做的展览方案,其艺术思维方式仍然还是展览思维方式,但是它却被后来的人称其为独立于展览模式的“方案艺术”。这种“艺术家工作计划”之间的相互交流,以及人们对它的所谓“方案艺术”的定义,既有着社会学的含义,又是由语境导致的新的艺术呈现方式,而这些却都是90年代这一特殊历史时期的产物。

1994《中国现代艺术家工作计划》,一本以阅读方式进行交流的画册形式的“展览” © 艺术家 王鲁炎

90年代之后,中国当代艺术展览以及其中的艺术,在当代艺术日趋合法化和市场化的语境中逐渐失去了其针对性,其纯粹性与精神性也同步地递减。在我看来,90年代的中国当代艺术与70、80年代的中国当代艺术的共同之处,就在于它尚能够建立起颠覆性的针对性,而严酷的存在环境又造就了它的纯粹性与精神性。经历过70、80、90年代的许多中国当代艺术家,其世界观与艺术价值观都或多或少地带有那一历史时期的烙印,在“合法化”和市场化已经消解了原有当代艺术针对性的今天,去寻找新的针对性,重构其纯粹性与精神性。

“人们轻松自在,不搞对立情绪,直面自我”

――――――――――――――――

总的来说,那是一个不同于80年代也不同于2000年后的新世纪的时代,它不是理想主义情结泛滥的时代,90年代充斥着直截了当的模仿艺术以及貌似崇高,甚至严肃的有点假,因为现代艺术的精英主义不够接地气。也不是资本泛滥的时代,这个资本时代的特征是所有的艺术活动都会沦为资本运作而非实验。没有这两样的时代是一个什么样的时代呢?大家自己可以给出答案:人们轻松自在,不搞对立情绪,嬉笑怒骂,直面自我,探讨语言和观念,并愿意为之冒险!属于一不留神遇到的一个美好的黄金十年,一个为全社会开启观念实验思想的时代。

“关于展览的展览:90年代的当代艺术展示”展览现场

以60年代出生为主的一批艺术家与50年代出生的艺术家有所不同,他们接受了反讽、调侃、幽默的表达方式,绕着弯的表达自己的观念,在上一代习惯于沉重严肃的外表上加了一层轻松的外衣,其实就是更艺术性的表达,但实际上内容并不轻松。在没有形成现代市场体系的环境下,艺术家和官方的关系如同躲猫猫,大家都年轻气盛,浑身充满了荷尔蒙,也不太把国际规则和西方艺术放在眼里,中国有也是旧的,反正没标准,玩吧!把一切做到极致!这样造就了那个特殊的年代。

1998年1月,展望在“生存痕迹”展上的装置与行为作品《新艺术速成车间》

1997年,“野生”项目中,张洹的行为作品《为鱼塘增高水位》

客观的说,90年代比较引人注目的是东村那些被封的展览,但既使我参加的展览都是在官方的美术馆也难逃被封的命运,中国美术馆就有两次,像黄专策划的学术邀请展在中国美术馆,所有的作品都摆好了愣是不让展,好像是手续问题,可是手续不全怎么会让我们进去布展呢?1999年参加一次建筑界的展览,作品才拆包了一半,居然也给赶出去了,理由是建筑展览为什么放艺术品?参加内部的展览有好几个,所谓内部其实也是对外的策略而已。如“生存痕迹”,“张开嘴,闭上眼”等。我们自己组织的展览也都是“内部”的:如于凡、朱昱、柯坚石和我在王府井的废墟上做的四人展,以及三人联合工作室在美院和附中做的“开发计划”,“女人现场”等。最有挑战性的倒不是我参加的展览,而是我作为场地提供者幕后组织的展览“对伤害的迷恋”第二次开放工作室展,这也是我最有权力的那三年使用的最彻底的一次,后来也因此失去了权力。

2000年4月22日,“对伤害的迷恋”展上孙原、彭禹的行为作品《连体婴儿》

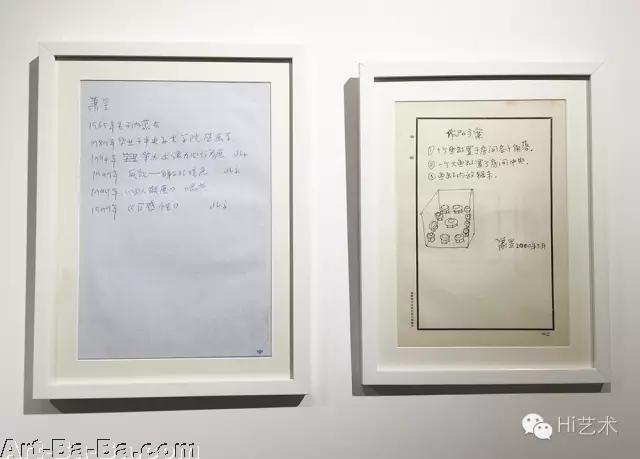

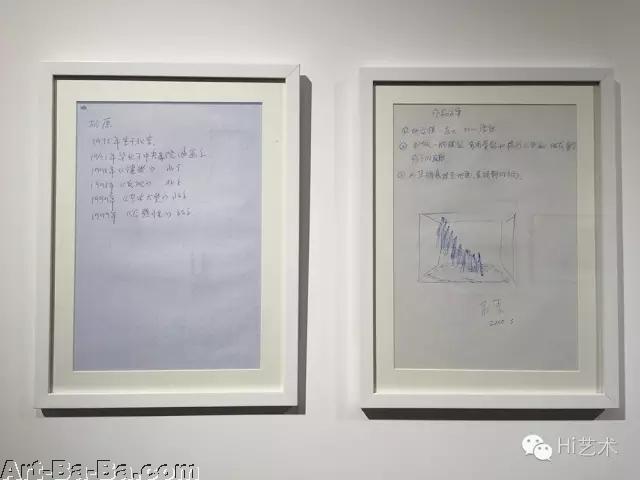

这事发生在2000年4月,90年代已经接近尾声,一切好像都是顺理成章的,有了前面的开放也就必然导致后面的积累和升级,这个展览像是为90年代实验展览划下的句号,因为太过于刺激而导致后来的血腥暴力都绕不过这个展览,特别它堂而皇之的在中央级别的学府中央美院雕塑研究所出现了,就如同英国YBA出现在皇家美术学院,这是历史的必然,实验之路的必然。无论是院长拍桌子还是中央委派安全局来人调查,以及我当时写的展览报告(见巫鸿著作:《关于展览的展览》),当然还有那些震惊于世的作品,以及这次展览上展出的被封存十几年的为了蒙混检查的艺术家参展草图,这些都会自然而然的发生,它代表了那个观念和实验时代的一种探讨真理的精神,一个睿智鲜活的时代!

邱志杰的录像装置《极乐世界:来自西方的装饰》(1999年)

对我来说,90年代就是所有的起点,很多原创的想法都是那时开始的,那时几乎每年作品都会有变化,从超写实到空壳装置雕塑到观念性的假山石再到观众参与的新艺术速成车间以及公共空间的实验,就是一个巨大的视角转变,实验性雕塑的思考及制作并行,可以说这一阶段奠定了以后我艺术生涯的全部基础,后来的作品基本都是在这个基础上长出来的,并形成一个自升系统,90年代是一个全方位的基础铺垫,激情与幽默并致的时代。

这次展览上展出的被封存十几年的为了蒙混检查的艺术家参展草图

任何新生的运动之后,市场必然是随之而来的产物,有了市场确实会在某一方面有获得自由的感觉,我们必须承认金钱所带来的一切,既有帮助艺术家持续发展的功用,同时也有被吞噬的危险。反正,没有金钱带来的危险就会有体制带来的危险,不管哪一方存在,与危险抗争是常态,日子久了就习惯了,不会去刻意对立或者自找麻烦,这些都是自然社会的一部分,以超然的心态对待即可,因为:艺术的终极目标一定是超越现实,而不是现实主义!

随身带的“在地创作”方式是90年代的艺术创作特征

―――――――――――――――――

我的装置作品在90年代初创作的时候,对空间的兴趣很大。那时我们在荒郊野外创作,观众就是一起参加活动的艺术家朋友们。当时实施作品和展出作品都不容易。找不到展出空间。1994年朱金石从德国回到北京把他的家变成了一个可以展出艺术的空间,很多艺术家用“在地创作”的方式,创造与空间环境密切结合的作品。还有像王友身和王鲁炎他们利用北京青年报做了“方案艺术展”并以明信片的“空间”承载作品。冷林策划的“一表人才”用的媒介就是报纸,这张报纸就是“空间”本身呈现艺术家的创作,而且在公共场合免费发放。冯博一和蔡青策划的“生存痕迹”中的艺术家都是“在地创作”的,那是把一个城乡结合部的工厂作为替代空间使用的。当时正式的展览空间是很难接纳当代艺术作品的。

1997-1998 尹秀珍《路》 由冯博一、蔡青策划的“生存痕迹”展

1995年我的第一个个展在美院附中的“当代美术馆”展出。得益于当时的馆长李建丽的大力支持。接纳当代艺术对于李建丽来说需要顶着很大的压力,但她仍然为很多不同的艺术家提供了帮助,我的《衣箱》作品就是在这个个展上展出的。

1995年,尹秀珍首个个展览在当代美术馆展出的请柬

1995年 尹秀珍《衣箱》 装置

之后我和很多艺术家在不同的环境中,公共空间中创作作品。把环境的元素纳入到作品中。那是一个让人兴奋的时代,创作的灵感随时而来。记得在廊坊的郊外骑车的过程中看到路边有一棵歪脖子树,就想做一个“树琴”,马上去找商店买麻绳,再回到树旁边找路人帮忙一起拴绳,捡了石头拴在麻绳的底下,把绳坠直,作品就做好了。看作品的也就是路人。他们是与作品不期而遇。之后我就把作品留在了自然中,大家可以随时观看。但第二天我再路过时,发现绳子都不见了。有人告诉我:当我走后,来了不少人把绳子拆走,回家捆东西用了。

1995 尹秀珍《树琴》

1995年我参加在成都由美国艺术家贝茨达蒙策划的“水的保卫者”活动做了我的重要作品《洗河》;1996年到拉萨做了《酥油鞋》和《活水》。这些灵感都来自于当地的文化和环境,都是“在地创作”。后来宋冬策划了《野生》,有更多的艺术家进来对“在地创作”进行交流。在自己不同的空间创作,不被展览所控制。即使是展览,我们也大都是进行“在地创作”,与空间和背景产生关系。

1995 尹秀珍《洗河》

那时的实验艺术家大多数没有工作室,所以“工作室”随身带的“在地创作”方式是90年代的艺术创作特征,做完展后作品就扔掉了。那时有很多非常有意思的创作,大家的创作欲望特别强,经常聚在一起谈艺术。我和宋冬都是在中学教书,工资很低,我们业余教儿童班,也做一些零工。得到的资金分为三份:一份生活,一份买书,一份做作品。虽然生活上很拮据,但很快乐。90年代的创作经验一直延续到我们后来的生活。我们的家和工作室中的家具都是“在地创作”的产物。艺术就在我们的生活中。我的作品持续关注空间,有很多作品本身就是一个可以进人的空间。

1998 尹秀珍《签证处》装置 施耐德策划的“传统 反思”展 地点:东德大使馆(北京)

1998年 尹秀珍《尹秀珍》 由冷林策划的“是我”展

“哪里有压迫哪里就有反弹”

――――――――――

相比于以往仅仅重现作品的展览,以文献的方式来呈现90年代的“展览”,更能准确的还原当时的艺术氛围。今天看来90年代已经离我们远去,但是那个时候想要解决的问题显然在今天依然存在。我时常也在想,90年代以后,中国当代艺术跟进全球化的进程是否过快?就在此时,我们留下过什么有效的“遗产”?也许正是缺乏对过往经历的的梳理,从而导致了许多问题在今天反复的结果,我觉得这里留有遗憾。

1992年8月21日晚,在佛光乡乡公所为农民放电影 ©艺术家 庄辉

在90年代特殊的社会条件下,大部分的艺术家有着当兵、下乡或做为工人阶级的底层经验,他们虽然接触的信息有限,但艺术家们却有着复杂的身份背景和个体经验。虽然今天的时代背景看起来要更加的国际化,艺术家创作的语言也越来越多元,但是从某种角度来看,呈现的面貌却更加的单一。也许这跟越来越体制化的艺术生态有关。

1992年8月21日晚,在佛光乡乡公所为农民放电影 ©艺术家 庄辉

1992年,我的第一件行为作品《为人民服务》完成,这件作品从乡村到城市整个的实施过程太约持续了一个多月。创作这件作品跟当时的社会背景是有着密切的关联的,尤其是在我们经历了’85新潮、89运动之后,中国的意识形态开始朝着“极左”转向,政府对文化和艺术借以“反资产阶级自由由化”的腔调加强管控。对于当时年仅30多岁的我来说,心里则出现了很大的反弹,我认为这样的声音是不对的,我需要做点什么。于是才有了这件作品。后来也因为这件作品,当地警察对我进行了的搜家和审问,自此之后,我与外界交往的书信都先由“有关部门”拆看后再转到我工作的单位。但就从另外一个角度讲,它却激发了我持续创作的动力。正对应了我们从小在书本中学习到的那句语录“哪里有压迫哪里就有反弹。”

“当时所留下来的工作习惯变得更有意义”

――――――――――――――

这个展览并不能说唤起了我多少的回忆,因为我们曾经合作过的一些艺术家与工作伙伴们,也都依然在一起合作着,工作着。只不过现在看来,一晃二十年已经过去了,似乎很厉害的样子。但接下来我们还是要整理下思路,继续把一些好的东西放在作品里,往前走,仅此而已。

1999年4月10日“超市”展的第一天,一位观众正在拿起朱昱作品《全部知识学的基础》——一瓶死人脑汁做成的浆糊。

给我印象最深刻的展览,无疑是我和杨振中、飞苹果在1999年一同策划的“超市”的展览。当时邀请了来自北京、上海的33位参展艺术家,大多集中在60后及70后。那么对于还是年轻艺术家的我们来说,在前期并没有很多的人脉与资源,到了北京也是首先去拜访艺术家工作室,得力于艺术家庄辉与宋冬的引荐,慢慢才把这个展览的参展艺术家们定下来。这个展览的确在开幕两天后被有关部门查封。当时官方给予的理由大多是一些“有不易传播的物品”等等,这里面主要涉及的是当时社会的尺度问题。在今天看来,我认为这是一个时代非常真实的写照,有阻力也是一件很正常的事情。

“关于展览的展览:90年代的当代艺术展示”展览现场

早期的那段经历肯定是很重要的,直到今天我们做的很多项目都跟它有关联。例如早期成立的比翼艺术中心,还有大家熟知的没顶公司、没顶画廊的诞生。这都跟我们一直秉持着艺术家想做什么就自己去动手去做的基本精神有关。这很重要,因为很多东西就是要靠自己亲自去拼搏、努力才能实现的,而不是依靠任何的圈子和关系。90年代我们做的很多展览也都是依靠艺术家自己打工所赚来的有限经费拼凑而成,谁有时间谁就去负责。跟今天的氛围完全不一样,也没有所谓的“跨界”亦或是对自己身份的反思之类的内容。那时候的大家都很热情,有展览大家就一起去完成。

“关于展览的展览:90年代的当代艺术展示”展览现场

我经历的是90年代末的三、四年,那时的艺术圈我认为是热情的、理想还在,但是大家已经开始尝试用理性的方法或措施去实现自己的理想,而不仅仅是靠着口头上的喷、说或者酒神精神的理想主义来完成。我认为这是当时年轻人一种下意识的行为。90年代末,艺术家通过展览才得以把精神与状态呈现出来。展览就是机会,它能够给予艺术家一个时间上的锻炼。将艺术家自己想要表达的态度及理念表达出来,更重要的是一种工作习惯被保留下来了。并不是说当时的展览意义有多大,反而是当时所留下来的工作习惯变得更有意义。

“当下 ‘我’是谁”

―――――

我有幸参加了“关于展览的展览”的开幕活动,看到了那么多曾经在我成长的历程中有过痕迹的展览海报、请柬……还有那时候叱咤风云的人物在展厅中游走,如同从画里、影像里走出来,很穿越。

“关于展览的展览:90年代的当代艺术展示”展览现场

的确如巫鸿先生所说,这个展览提醒着我们不远的90年代已然是需要重新审视与研究的历史了。展览是一种思考方式与表达方式,“关于展览的展览”是巫鸿先生在OCAT研究中心再次表达的他的态度。这个展览最重点的是借用吴文光的《日记》影像、宋冬的装置《父子˙太庙》重现了发生在1998年11月21日那个在北京太庙未能开幕的展览,名字叫“是我”。从今天的角度观看,无论是展览的名字,以及那时中国艺术的状态都试图在寻找“谁是我”、“什么是我”,急需表现、急需认同。那时所表达的自我,还带有诸多的集体性痕迹。而今天,风云变换,或许“我”已经不是问题,甚至越来越具体,已然进入了一个我的“小时代”,因此在看这个展览时,我个人甚至在怀念那个有着“大我”情怀的追求“我”的时代。近日,我将在武汉合美术馆策划一个展览,就叫“我”。是对“小我”与“大我”,今天的“我”与历史的“我”的一次思考,虽像个作文题,但希望表述一点当下“我”是谁的感触。

“关于展览的展览:90年代的当代艺术展示”展览现场